书评 BOOKS

日本学者国分功一郎去年出版的《中动态的世界》(医学书院,2017)一书,可以视作对“责任”和“意志”观念的一次再探讨。不过,尽管本书的副标题是“意志与责任的考古学”,这一著作却不是对这两个概念的思想史梳理,而是从一个貌似与之毫不相干的问题——所谓“中动态”这一语态的历史考察入手。通过“中动态”这一行为样态/语态,国分功一郎试图将“责任”问题带离主体的主动性/被动性的二元对立框架。此话怎讲?

一般而言,当我们谈到“责任”问题的时候,通常都预设了责任主体的意志和主动性,也就是说,只有当主体能够凭借自身意志行动的时候,他才能够且需要为行为的结果负责。在这一认识方式中,呈现出来的行为样态是主动和被动的对立。“主动形式强烈诉诸意志的存在。这一形式强调的是,事态和行为的出发点是‘我’,而且‘我’才是原动力。这个时候,‘我’的内部所预设的便是意志”(22页)。这一主动/被动的行为样态,对应于语言中的主动态和被动态,似乎一个动作的主体/主语要么是动作的发出者,要么是动作的承受者。从这一二元对立框架出发来谈论主体、意志和责任,有什么问题吗?国分功一郎认为,问题在于它无法解释我们日常生活中遇到的一系列无法简单归之于“主动”或“被动”的行为样态的事情:例如,一个有毒瘾的人吸毒,他的这一行为的主动性在“主动/被动”的对立框架中与“意志”密切相关,这时候如何能够简单地判定其吸毒行为是“主动”的还是“被动”的?他是否、如何为自己的行为负责?又例如,当一个人被强盗威胁着交出钱财的时候,他的行为是主动的吗?他是否在遵照自己的意志行事,又该如何对此负责?

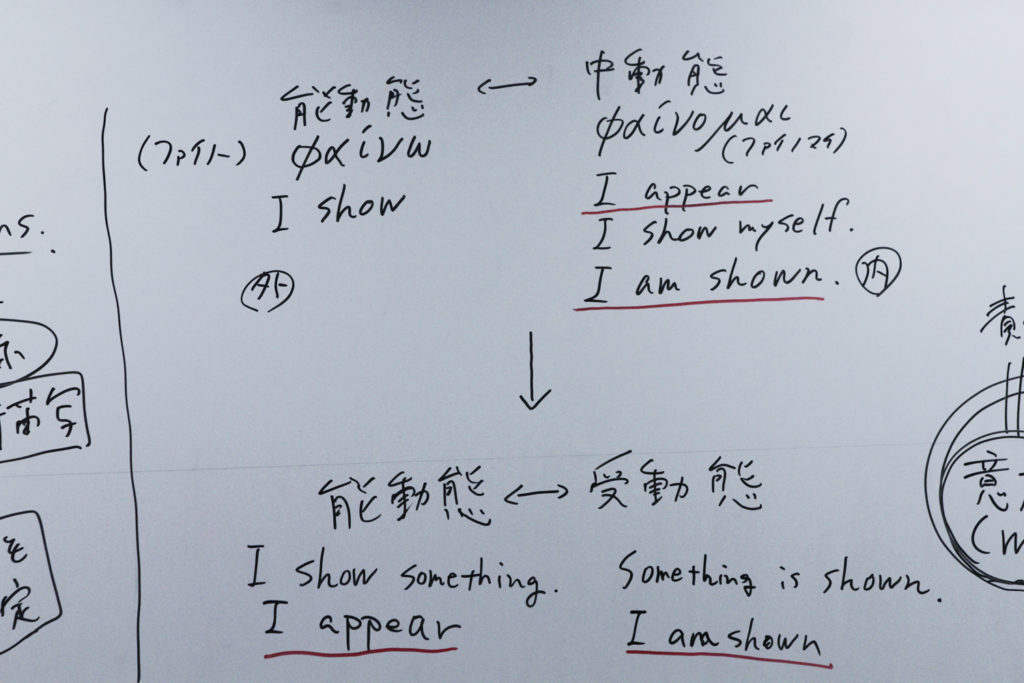

对于上述问题,哲学和法学等领域已经有过不少细致有效的回答;国分功一郎提出“中动态”,则是试图从语言表现层面、甚或是语法层面出发进行探讨。借用法国语言学家本维尼斯特(Emile Benveniste)的研究,国分功一郎指出,至少就属于印欧语系的现代语言而言,“最初存在的并不是主动态和被动态的区别,而是主动态和中动态的区别”(34页)。什么是“中动态”?一般而言,“中动态”(middle voice)是存在于古希腊语中、而在拉丁语和现代欧洲语言中仅留下痕迹(如英语中“It smells good.”中“smell”一词的用法)的一种语态,可以表示自指,也表示发生的行为或动作与主语/主体直接相关。通过一系列历史性的文本和语法考察,国分功一郎试图说明,“中动态”并不是介乎“主动”和“被动”之间的一种语态;毋宁说,“主动/中动”的语态区分在语法上先于“主动/被动”的区分,“被动不过是中动态所具有的一个意思”(72页)。简言之,“主动/被动”的对立与“主动/中动”的对立,两者之间的差异是焦点的差异:如果说“主动/被动”语态的关注点是主体/主语所占据的“施事者”或动作“承受者”的位置,那么“主动/中动”语态的关注点则是“主语在行为过程的内部还是外部”这一问题(88页)。因此,“中动态”的要点便是:主体/主语和行为的过程密不可分,行为并不单纯依附于一个已经存在的主体,毋宁说主体通过这一行为、在这一行为中实现自身。

由此,国分功一郎回到了责任和意志的问题。就之前提到的在威胁下交出钱财的例子来说,他认为“中动态”的视角可以帮助我们很好地解释这个事例:“权力的行使者根据权力让对方行动,所以他位于行为过程的外部。这对应于与中动性相对意义上的‘主动性’。根据权力而被迫行为的一方,则位于行为过程的内部,所以是中动性的”(151页)。根据这一说明,我们不必再纠缠于被迫交出钱财这一行为是否应该诉诸主体的意志、行为者应该负多大责任等问题,这一方面是因为,“意志”和“责任”等概念所预设的行为主体与动作之间可分离的关系、必须被“主动/被动”的对立框架收编的关系,如今被开放给了一个完全不同的维度——“中动性”;另一方面,“意志”概念被用以说明行为者的责任和目的,自身就带来了一系列难以解决的困境。简言之,如果像阿伦特(Hannah Arendt)所说,“意志”只有在绝对全新的开端处、在与既有条件和约束切断的地方、在一切目的论式的“潜能—实现”过程断裂的地方才真正得以呈现,那么对于“意志”的强调并不会引向“责任”的观念,反而很可能诉诸基督教的神学传统,因为只有在与上帝无中生有的创世相类比的意义上,“意志”的行为才谈得上“绝对的开端”(138页)。

但这么一来,“意志”概念面对我们的日常生活就不敷用,因为意志只是“影响选择的无数要素之一”(134页);过分强调意志和责任的关系,结果就是“硬要让人相信不可能的纯粹开端,妨碍我们如其所是地认识事物”(263页)。而与“主体—主动性—意志—责任”的关联相对,也就是说,与“主动/被动”的对立框架相对,在“中动性”的维度上,行为与主体成为相互构成和表现的同一个过程,这个过程并不强调行为的施加方和被影响一方。“在主动态和中动态对立的语言中,意志不被前景化”(97页)。在这里,国分功一郎强调指出,动词是“发展了的名词”,动词最初与人称没有直接联系,而“单纯表示事件或动作”(170页)。只有在“中动态”消失之后,“主动/中动”语态让位给“主动/被动”语态之后,才出现了“这样一种语言,即不仅仅确定行为者,而且将行为归属于行为者”(176页)。而一旦将行为归属给特定的行为者并在两者之间建立起“主动/被动”的关系,行为者的“意志”问题就浮现出来了。换言之,“意志”、“责任”等观念恰恰遮蔽了“主动/中动”被“主动/被动”的对立框架所取代的过程。

值得注意的是,国分功一郎对于“主动/被动”和“主动/中动”的论述,是同时在语法和本体论的层面进行的;也就是说,“中动态”同时是一种语态和存在样态。对此,他将语言理解为思考的“可能性条件”(111页):由于“中动态”在语法层面的消失,使得我们在思考主体、行动、责任等问题时失却了一个重要的维度或视角。但与此同时,国分功一郎也认为,尽管“中动态”这一语法形式和概念在现代印欧语系的语言中普遍消失了,不少西方哲学家的思考却与“中动态”所指向的语态/样态若合符节。在这一系谱中,最重要的哲学家之一便是斯宾诺莎。国分功一郎借助“中动态”的视角对于斯宾诺莎《伦理学》的重新探讨,可以说揭示了《中动态的世界》这一著作的根本论题。

国分功一郎对斯宾诺莎的讨论,集中于《伦理学》中的“内在原因”概念。斯宾诺莎从“上帝=自然”这一唯一的实质出发,这一实质可以通过各种方式的“变状”(affectio)而呈现为带有各种不同性质和形态的个体;这些个体的存在方式、也就是把握上帝这唯一实质的方式,被称作“样态”(modus)。对于斯宾诺莎来说,“自由”意味着一个事物的规定性完全来自自身内部的力量;与之相对,“必然”则意味着一个事物受到另一个事物的规定而得以存在或行动。但由于每个个体都必然受到其他个体的影响,只有上帝才是完全“自由”的,也就是“主动”的;另一方面,从“样态”所受的“变状”角度来看,所有“样态”都不断受到外部的刺激和影响,除此便无从谈及特定的存在方式,因而“只能认为是被动的”(247页)。关键在于,斯宾诺莎将“样态的‘变状能力’视作样态的‘本质’”(253页)。这意味着,斯宾诺莎是从“性质的差别”而非动作的“方向”角度来思考“主动/被动”:

当我们的变状充分表现我们的本质时,我们就是主动的。反过来说,当这一个体的本质被外部刺激压倒的时候,那里引起的变化几乎不能表现个体的本质,而是更多表现了外部施加刺激的事物的本质。这种场合下,这个个体就是被动的。(256-7页)

“主动/被动”的二元对立,被转化为自身内部力量与外部力量之间相互作用的程度差异——由此暗示的“自由”领域,恰恰对应于“中动态”的语态所标示的主体与行为的相互构建和表现。国分功一郎认为,这一根据自身的“本质”和外在影响的综合而产生“变状”的情形,很好地体现了斯宾诺莎笔下的“内在原因”。在这里,原因和结果之间不再是机械式的关系,更不是目的论式的关系,而是呈现为一种“表现”关系:“表现的概念改变了原因的意义,废除了原因和结果的阶层秩序。也即,原因和结果的关系不再是‘施加作用’和‘接受作用’的关系,原因成为在结果那里对于自身力量的表现”(240页)。一旦将原因和结果的关系理解为“表现”,国分功一郎认为,我们就可以在“中动态”的维度中理解行为和日常处事的复杂性——而这最终意味着:“我们和世界都以中动态为基准而运动,认识这一事实,是为了使我们变得自由。中动态的哲学以自由为志向”(263页)。

文/ 王钦