书评 BOOKS

读艺术史时我记住了马雅可夫斯基的名字以及他身上体现的深刻矛盾:二十世纪第一个十年,他和俄国未来主义者们做着惊世骇俗的创造力实验,到第二个十年却摇身一变成了革命艺术家,爱国诗人,画起宣传画。在我所受到的教育(或者说对教育的抵触)中,一位“革命诗人”通常代表着创造力的缺乏和自主性的剥夺。那么是什么使一位凝结了时代反叛精神的诗人成为政治宣传的喉舌?革命可以一夜之间改变一位艺术家?他经历了什么?还是我对这两种身份的实质或语境有所误解?

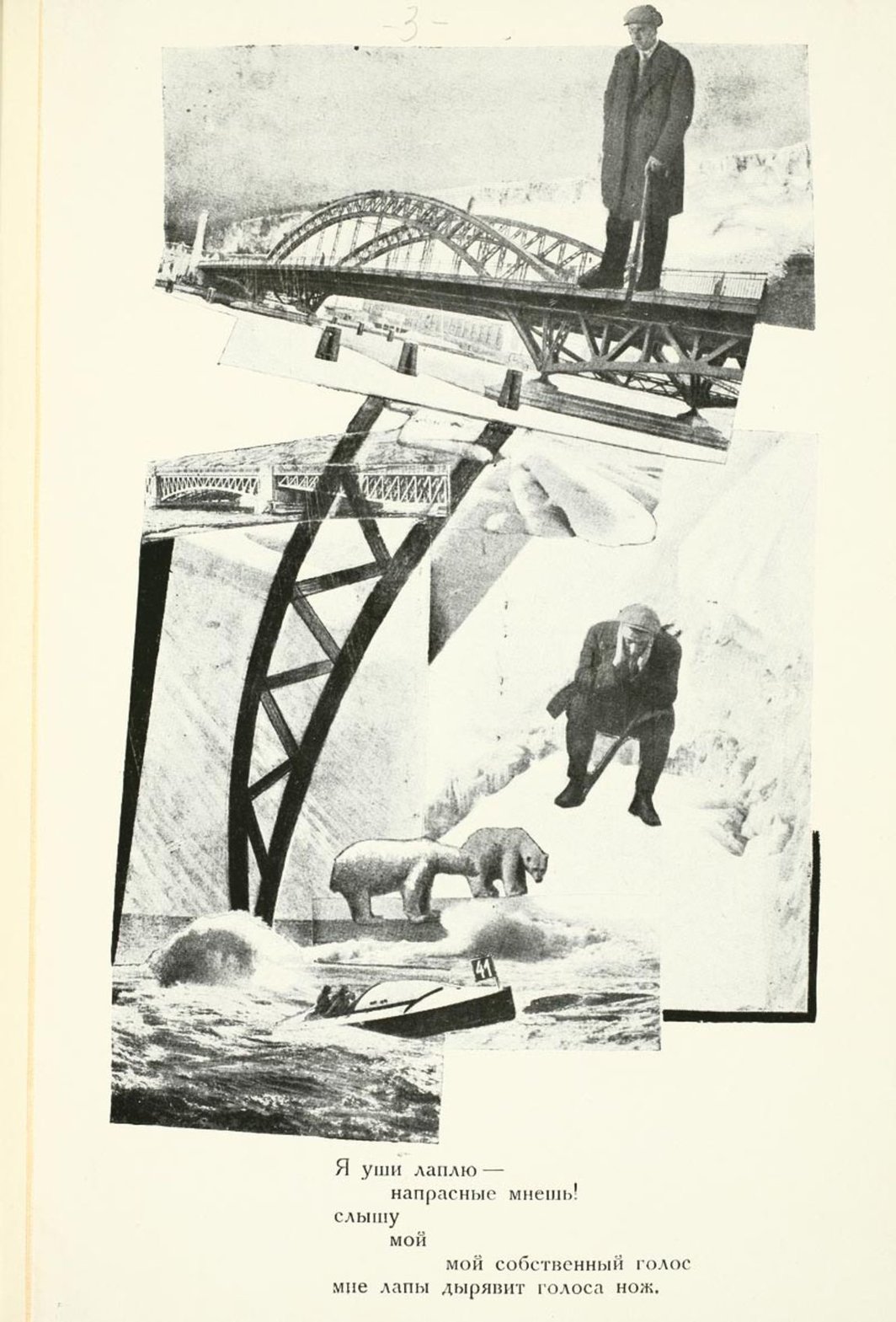

本特·扬费尔德的《生命是赌注——马雅可夫斯基的革命与爱情》(广西师范大学出版社,2020)在很大程度上解答了我的疑问。这本六百多页的大部头著作以马雅可夫斯基和布里克夫妇的三人家庭为中心,以全能视角叙述了诗人及其周围人的生活和理念,不仅展现了马雅可夫斯基这一罕见地贯穿革命前后的“传奇”是如何被书写出来的,同时以大量私密细节描绘了一幅处于历史震荡之中的苏联文艺界图景。由于苏维埃政权对于历史和文化的审慎控制,在马雅可夫斯基死后,其生平被“国有化”,许多一手资料不断被掩埋和再发掘,相关人物也因为不同时期的敏感程度或者私人恩怨给出彼此相左的回忆版本,这些因素都导致作者取证的过程错综复杂。作者甚至不避讳展现持续数十年的调研的幕后推理过程,像侦探一样分析和比较不同的信息源,赋予缺失的拼图与全景同样的比重,对人物在历史中的心态和行为动机进行事无巨细的追问,呈现传奇背后艺术家与自我搏斗和与政治风向博弈的过程。

艺术革命还是革命艺术

革命前的《穿裤子的云》至今仍是马雅可夫斯基最富影响力的诗作,诗也关于革命——“打倒你们的爱情”、“打倒你们的艺术”、“打倒你们的制度”、“打倒你们的宗教”——英雄式的一人革命。而当真正的大革命爆发时,诗人是顿愕的,扬费尔德认为“对布尔什维克文化意识形态的谨慎态度导致了他的创作发生了部分瘫痪。”在十月革命后两年间他仅完成了十二首诗作,从中可以读出惊慌、迟疑和讽刺。从《给艺术大军的命令》(1918)和《诗人-劳动者》(1918)两首看似宣传的诗作里可以看出,至少在革命初始,他依旧认为艺术家/诗人的工作应是围绕人的劳动,而非服务于某一特定政党或者政治议程。他号召艺术家们到街垒、道路、广场去,但这些不是现实意义的场所,而是“人类心灵的街垒”。

马雅可夫斯基和其他未来主义者们认为诗人和艺术家发起的是“第三革命”——在经济和政治革命之外的精神革命,也是一场美学和感知的革命。当各行各业都投身革命和建设的大潮时,这是文化界的积极响应,他们立志超越旧的表达形式:艺术不是对现实的模仿,而是创造新的现实。他们甚至坚持艺术应该独立于国家和政党的管控,虽然马雅可夫斯基在余生中并未贯彻这一点。除此之外,他们很早就秉持“为艺术而艺术”的理念,认为精神和美学的革命必须建立在艺术的自主性上。未来主义有“自足的词”一说,并认为只有新的形式语言才能打破旧有的秩序,因此才有了马雅可夫斯基那句著名的“没有形式的革命,就没有内容的革命。”他自己也致力于在词语、声响、节奏、格律等不同层面上对诗歌形式进行本体性变革。

在审视苏联革命与先锋艺术之间的关系时,我们需要意识到“艺术家对革命的投入”和“革命对艺术的征用”是两股不一致的力量,它们在不同时期和不同个体身上,有着相异的议程。在大革命之后,新的政权也在寻找与革命相匹配的艺术形式。教育部长卢那查尔斯基在1920年的《革命与艺术》中写道:“如果革命能够给艺术以灵魂,那么艺术就可以成为革命的喉舌。”未来主义者们对于打破旧秩序的坚持和对革命的热切情感被注意到,他们与党有过一段懵懵懂懂的蜜月期。

1918年,随着活跃多元的“诗人咖啡馆”被取缔,未来主义从原本自认为是无政府主义美学对应的在野状态,走向官方认可的无产阶级艺术形式;但没过多久,领导层意识到他们想要的革命艺术和未来主义的艺术革命是同床异梦的。革命看中艺术所具有的煽动和动员的工具性,但未来主义无法用直接而逼真的表现方式来传达革命,也起不到宣传作用。除此之外,对于由革命获得合法性的政权来说,先锋艺术家对创造新现实的持续投入在革命后显然是危险甚至“反动”的:既然所有人已身处新世界了,谈何创造更新的现实?1920年12月,党宣布未来主义是“荒谬”和“扭曲”的。卢那查尔斯基称,革命还没有找到最为登对的艺术形式,而“鼓动”这种最为简单直接的表达,成为了革命最为亲近的文化形式。马雅可夫斯基为了生计,在1919年响应号召,成为俄罗斯电讯社(ROSTA)的一员,加入了鼓动艺术的大军。他的诗歌也逐渐走向被(像我这样)生活在后革命社会中的人视为献媚和陈腔滥调的政治宣传。

未来主义倡导的精神革命与无产阶级革命寻找的艺术曾成为短暂的旅伴,终究歧路。从某种程度上说,“艺术的革命”和“革命的艺术”之间不可协调的矛盾延续至今,这两个概念也在很多场合也被轻易混淆。有趣的是,早在革命爆发的十年前,因参加地下党而入狱的青少年马雅可夫斯基曾先兆性地意识到搞艺术与搞革命互不兼容。他在一篇短自传中回忆自己想要投身创作时的心理转变:“做了地下工作者,对我来说,就是不能学习。前途就是终身写传单,发表一些正确的,但不是经我深思熟虑过的书本上引来的意见。”讽刺的是,革命后他重新开始“写传单”,发表“正确的意见”,而围绕这种不兼容性的挣扎也将耗尽他的一生。

艺术个人主义还是革命(后)集体主义

虽然未来主义在新政权里的寿命不长,但是在1917年革命发生前后直至整个二十年代,新生苏联的文化人在摸索路线的过程中开辟了丰富多样的空间,仍旧催生了不少有趣或激进的实践。比如1923年成立的列夫(艺术左翼阵线)就重申了未来主义最初的立场,集结了包括马雅可夫斯基、作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克、摄影师亚历山大·罗钦科、电影人谢尔盖·爱森斯坦和吉加·维尔托在内的不同领域的创作者共同工作,后三人在摄影和电影的成就为媒介带来变革,也从感知层面实现了“创造新的现实”。与此同时,书中也描述了当时莫斯科和彼得格勒的文化圈如何通过人际关系网络建立起与当局之间的协商和博弈。当时马雅可夫斯基和布里克夫妇家的座上宾不乏国家安全部门的人员,而他们晚期与契卡愈行愈近的事实也在朋友圈引发争议,马雅可夫斯基曾公开支持国家打压异见作家。

读完《生命是赌注》我们不难看出,马雅可夫斯基几乎没有什么清晰鲜明的立场。他与当局之间的关系像钟摆摇曳不定,他在革命前对战争和爱国主义的看法、革命后对于艺术与政治宣传的看法,持续地受到外部政治环境、甚至受到列宁和斯大林对他态度的影响而不断变换。于是,他的诗歌也在革命初期更为普世的“围绕人的劳动”与政治宣传之间持续摇摆,且渐渐趋向后者。

在马雅可夫斯基生命最后的日子里,压垮他的几件事之一是他在莫斯科普列汉诺夫国立经济学院的演讲。带病参加的他遭遇了奋起反对他的学生听众,场面一度失控。曾经,未来主义的表演和朗诵以激怒观众为乐,“如果说1910年代的资产阶级听众尚允许这个蛮横的未来主义者说自己坏话,而且他们的反击也会被他轻易档格,那么苏联的听众就大相径庭了……”在革命后的苏联,无产阶级观众具有绝对的正确性,他们被激怒的后果无法再成全任何“先锋”艺术。

马雅可夫斯基靠近官方意志的努力遭到轻易的否定,他既无法接受自己从革命诗人的神坛上走下因而与那些更重视个人自由和文化独立的伙伴决裂,也无法彻底地融入艺术服务政治的阵营,加上30年代斯大林大清洗前夕,政治和文化气氛收紧,同时代的知识分子和文化人遭遇处决、监禁、流亡、自杀的消息不断传来,他自己也屡屡接到官方想要摘掉他的诗人铭牌的信号,最终无法自持。1928年在一次赌场输局后他在街上偶遇友人时忍不住哭泣:“我已经不再是个诗人了……如今我就是个……官儿……”

更不起眼的——生活和爱的革命

另一位同时代诗人茨维塔耶娃认为马雅可夫斯基的一生来自于他身体里“诗人”和(平凡的、趋利避害的)“人”之间的肉搏,而他最终的自杀是“诗人”被“人”压制多年的凶猛反扑。今天阅读诗人的生平,这种“艺术-生活”分离的观点已失去了其立足的土壤。一方面,如此讲述避而不谈政府与创作者之间力量彻底不均等的抗衡。如果不恰当地将马雅可夫斯基与当局之间比作人和人的互动的话,这种关系太像某种漫长的精神虐待。马雅可夫斯基好赌——在本书标题里一目了然,绝佳的创造力和爆发力成就了一个自信的赌徒,然而当游戏里的一方持有绝对的话语权和暴力垄断时,再出色的赌徒也会摇摆、矛盾,最终狼狈收场。另一方面,回顾诗人的创作生涯,“艺术-生活”并不分离。《生命是赌注》用了同等甚至更多的研究和章节关注马雅可夫斯基的私人生活。谈及艺术家私生活,在滥俗的“艺术家-缪斯”书写框架中,马雅可夫斯基和莉莉亚·布里克的爱情不乏浓墨重彩的坊间发挥。事实上,马雅可夫斯基、莉莉亚·布里克和奥西普·布里克在多年内维持着结盟家庭关系,三人之间互相给予情感和物质支持,共同生活也为创作提供了智性土壤和批评环境。这样的非单偶制家庭在当时不是个例,信仰共产主义的早期苏联知识分子认为异性恋单偶婚姻制度和私有财产是同源的。

莉莉亚·布里克是一个超时代的人,或者说,那个时代发生在私人领域的革命,并无法被历史接受并承认。在书中,莉莉亚也确实是极富魅力的女性,她的情人之一东宫和俄罗斯博物馆馆长尼古拉·普宁称赞 “她爱的能力、爱的力量和需求的确定性。”她爱马雅可夫斯基,但是爱的自由与平等更为重要;狂躁自负的马雅可夫斯基,一个只知“我我我”的艺术家,无法夺得她全部的注意力,也无法占有她。从心理学角度推论的话,这种无法占有的欲望缺口也许驱动着马雅可夫斯基很大一部分的人生和创作。

除了生活的变革以外,当时的苏联也有其他在组织形式上思考并实践变革的现象。莉莉亚曾说:“列夫派的成员是在彼此眼皮底下成长的。列夫……是一个由相同想法的苏维埃人组成的友谊团体。”性和爱情的自由也是列夫派的信条,因此诸如非单偶制的生活实践不应仅被视为个人选择。再如艺术家尼卡·杜布罗夫斯基和人类学家及行动主义者大卫·格雷伯最近在《另一种艺术界》中呼吁重访的“无产文化”(Proletkult):一个在地的、去中心化、横向组织的文化教育和艺术创作网络。在当时,“人人都是艺术家”是一种共产主义理想。马雅可夫斯基的形象被需要和塑造,同时代的年轻人在实践的有关生活、爱以及艺术的组织形式的革命都不会被宣扬。当然,无论是艺术的革命还是生活的革命最终都湮没在更浩荡的革命之中。

现代主义先锋艺术在20世纪发展的过程也是一个充满男子气概和个人英雄主义的艺术家典型形象被确立的过程。未来主义在其欧洲老家的轨迹——成为墨索里尼和纳粹意大利的同僚和思想资源——离不开其理念中对战争、冲突、发展的绝对崇尚。艺术观念中的英雄主义与外部父权-独裁制的同构,也使得艺术的革命和革命的艺术二者在意大利得到最极致的融会贯通。英雄式的艺术创作像一座古典主义雕像,需要外部结构的底座支撑,也离不开一整套基础设施的供奉。如果没有这些外部支撑,英雄摇摇欲坠。这也是马雅可夫斯基所面临的最大的困局:他不朽的双脚无法从雕像底座上走下来。

马雅可夫斯基肯定会自杀,不仅因为英雄主义对凡俗生活自恋式的审美姿态最终将反噬其主体,而且,就像无数现代主义艺术家原型一样,他过早收获的成就和来自女性、家庭和崇拜者对他们的溺爱,保护他们不需要思考如何不依赖荷尔蒙而活,一旦发现这些溺爱不牢固或支撑他的基础设施腐坏,就极有可能走向毁灭;当然也有极幸运者如毕加索可以终生如此。现代主义先锋主义的革命在后世的教科书中写下多少个如此形象的艺术家名字,直到观念艺术后期由机构批判和女性主义等思潮提出微观权力批判才开始慢慢破解这个迷思。

不过历史的书写总是更青睐个人英雄主义,马雅可夫斯基被艺术史和革命史铭刻,他的双面性——同时象征了艺术家的个人主义和革命集体主义的极高成就——也使他最终走向了毁灭。马雅可夫斯基的一生让人感慨,后世常常唏嘘伟大的艺术家如何卷入国家机器;然而也许,被暴力机器碾压成为炮灰本来就是内在于个人英雄主义叙述框架的一体两面的剧情。

文/ 张涵露