书评 BOOKS

《偶像无存:缺失于艺术的神学》(No Idols: The Missing Theology of Art),作者:托马斯·克劳(Thomas Crow),出版社:悉尼Power Publications, 2017,总页数144,目前尚未有中译本。

1962年,距离安迪·沃霍尔手绘的23幅《坎贝尔汤罐》在洛杉矶的费鲁斯画廊(Ferus Gallery)首次展出约一个月后,在不远处的无玷圣心学院教授艺术的科丽塔·肯特修女(Sister Mary Corita Kent)同样以食品包装设计的挪用为题创作了平面丝印作品《神奇面包》(Wonderbread)。她将这一超市常见的面包油纸包装的平面设计元素重新排布,尤其凸显了其中形似圣餐无酵饼的彩色圆点造型的存在感(无酵饼/面包在圣餐礼中扮演着重要角色,教徒相信其与葡萄酒在神父的祝圣下可转变为基督的体血,神学术语transubstitution [体变]描述的就是这一过程);而三年后,在肯特就同一题材创作的另件作品中,她更是直接在画面中引入该面包品牌的广告语:“塑造强健体魄的十二种方式”,对于圣餐的指涉呼之欲出,商品名中原有的“神奇”二字也因此被转换为对“体变”神迹的隐喻。作为艺术史学者托马斯·克劳(Thomas Crow)在2017年出版的文集《偶像无存:缺失于艺术的神学》(No Idols: The Missing Theology of Art)中的案例分析之一,肯特藏匿于“塑料”商品中的宗教讯息从正面提示了该书的主题:几经人文理性思潮洗礼后诞生的现当代艺术实际仍然保留着与神圣性联通的地下水脉,而若想发掘这条潜藏线索,有必要将目光从经典的宗教母题移开,甚至“任何在真正神学意义上站得住脚的现代艺术,恰恰是建立在对于传统圣像、符号以及叙事的摒弃上”。而也是在对这种去符号化的宗教表达的历史寻迹过程中,作者相应地还原出“偶像崇拜”从启蒙时代至今所演化的不同表现形式,并借此反思当下仍占主流的人文主义价值导向。

在论述这一稍显悖论的观点时,克劳并非直接从二十世纪现代艺术的案例入手分析,而是首先回顾了启蒙思想渐兴的十七世纪法国,宗教在现代化发展初期面临的内部矛盾。本书在开篇第一章即讨论了被教会视为异端思想的“扬森主义”(Jansenism)及其潜在的原罪意识如何影响了法国皇家绘画和雕塑学会(Academy of Painting and Sculpture)及其成员夏尔丹(Jean-Baptiste-Siméon Chardin)的创作立场。不同于世俗启蒙精神对人文主义及自由意志的肯定,扬森主义认为人无法通过自身行为改变上帝先定的命运,也不应诉诸于教会仪式构建的某种超自然的秩序想象,只能谦卑虔敬地等待恩典的到来。神圣与世俗的两股作用力在分裂中彼此佐证的辩证发展关系贯穿全书,而扬森主义对于任何形式的“偶像崇拜”的避让更是催生出一种“反偶像/反标志性”(aniconic)的表达先例,其价值立场在实质上构成了其余五章不断回溯校准的历史锚点。

后续章节由五位主要活跃/成名于二十世纪四十至六十年代的现代主义艺术家的案例分析构成,其中既包括通常被认为与某种“精神性体验”挂钩的马克·罗斯科(Mark Rothko)、詹姆斯·特瑞尔(James Turrell),也有以冷峻思辨闻名的大地艺术家罗伯特·史密斯森(Robert Smithson),以及前文提到的平面艺术家科丽塔·肯特修女与涉及宗教文本创作的新西兰画家科林·麦卡恩(Colin McCahon)。将这些不同类型的艺术家串联起来的,除了基督教教义(尽管宗派各异)对其创作观的影响,更多是有关这些思想的寻迹如何长久地缺失于对他们作品的评论中,甚至为了保证某种艺术判断的客观性而被刻意规避。从中我们能够隐约感觉到,本书不仅意在对现代艺术研究提供新的视角,也是对艺术史作为一门人文学科在过去一个多世纪确立的基本研究方法的再考。在充分肯定夏皮罗、福西永等学者将形式研究独立于宗教释义框架的开创性工作的同时,作者对这种观看视角所预设的客观审视距离表达了一定程度上的不安。在克劳看来,目前主流的方法论往往并不严肃看待艺术背后的意识形态诉求,就连诸如早期前卫运动等明显带有社会革新理想的艺术表达也不例外,“然而仅仅着眼于艺术在图像物质层面的生效逻辑,又何尝不是陷入了另一种‘偶像崇拜’呢”?

至此,克劳分别给出了“偶像崇拜”在艺术表达与艺术史研究两个层面的释义;前者体现于宗教叙事的缺失或流于表面的援引,后者则在于对“超越性”释义框架的刻意回避。而回归具体的艺术研究,应该遵循何种观看逻辑才能捕捉这一从本质上反标志性、反造神的思想象征呢?正如扬森主义认为信徒无法通过祈祷唤得上帝的响应,只能以静默自省的姿态体察其无限无至的存在,克劳将识别这一藏匿于平常之处的启示重点放在一种“加密表达”(coded expression)上,并在开篇分析了夏尔丹如何在寻常的餐桌静物绘画中启用这一“画中有话”的表达模式。在一幅名为《白色桌布》(The White Tablecloth,1732)的作品中,夏尔丹将在此类型绘画中往往退居背景的白色桌布推至视觉核心的位置,而其大面积涂描的朴素笔法也显得反常而富有深意。克劳将这一特别的画面部署的视觉先例追溯至约一个世纪前夏尔·勒布伦(Charles Le Brun)的《圣家族/祈福》(The Holy Family, or Saying Grace, 1655-56),在后者中,耶稣身着的白色衣袍与面前的白色餐桌布几近融为一体,其与圣餐桌台面的语义关联也就为夏尔丹画笔下的桌布埋下了伏笔。

扬森主义被视为异端的原因之一在于它促进了传统宗教秩序想象的瓦解,将原先处于神秘塔尖位置的上帝以一种更为实在的认知所替代——尽管仍保留了不可知的维度,却并不再对应某种单一的指向性,而是“无限地超越又无限地存在于现实之中”。这一去秩序化的新的指向性如同纽带般地将夏尔丹与后续章节中的现代艺术家串联起来,并在罗斯科的创作中演化为更进一步的缄默。罗斯科曾在阐述自身创作理念的文章《浪漫主义者常常......》(The Romantics were Prompted...,1947)中说明了这一“去符号化”立场的必要性。他提出,如今人们不再预设艺术能够指向某种超验的境界,也并不理解画面中具象神明仅出于指代实用性的存在价值。面对今天无可救药地被社会经验的“有限联系”(finite associations)所裹缠的方方面面,他认为只能通过“粉碎一切熟识的形象”来突破艺术表达囿于浅层体验的困局。克劳通过历史考据指出,罗斯科标志性的矩形堆叠构图与八世纪莫扎拉比风格(Mozarabic)的手抄经文之间存在视觉互文,而艺术家正是在这一晚期风格中——画面中的内容与背景不再作语义次序上的区分,图像叙事固有的“有限联系”也在刻意磨损柔软的笔刷下消失殆尽——企及了经文世界中垂直性与超越性的维度。

为了揭示以启蒙时代为中轴前后的思想轨迹并非想象中决裂,克劳在这本艺术主题的书籍中引入了相当体量的神学视角和论述,其中就包括哲学家查尔斯·泰勒(Charles Taylor)回应当代信仰危机的巨著《世俗时代》(A Secular Age,2007)。在泰勒看来,走向世俗化与现代化并非是逐步摘掉一顶顶“旧信仰”帽子的过程,而是从一种特殊伦理视野下的意义框架转换到了另外一种。他试图以一种“无求于外的人文主义”(exclusive humanism)来解释这一世俗化转型——即人以自身作为丈量一切的基准尺度,不再求助于任何超越理性或道德解释范畴的神圣信仰。《偶像无存》的书写线索之一也可被视为对这种“人本尺度”在艺术史中的寻迹,其典型可见于文艺复兴风格因其感官或智识上的可辨性而具有的亲切感,后续影响则体现在时至今日“现场观看体验”仍占有的优越地位上(克劳认为这一价值取向始于六十年代以唐纳德·贾德、罗伯特·莫里斯为首的极简主义艺术家宣扬的“所见即所得”理念)。而如今在被黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)称为“在场经济”(economy of presence)的运作机制加持下,亲临艺术现场的必要性显然也被赋予了更多社交与资源置换方面的附加意义。

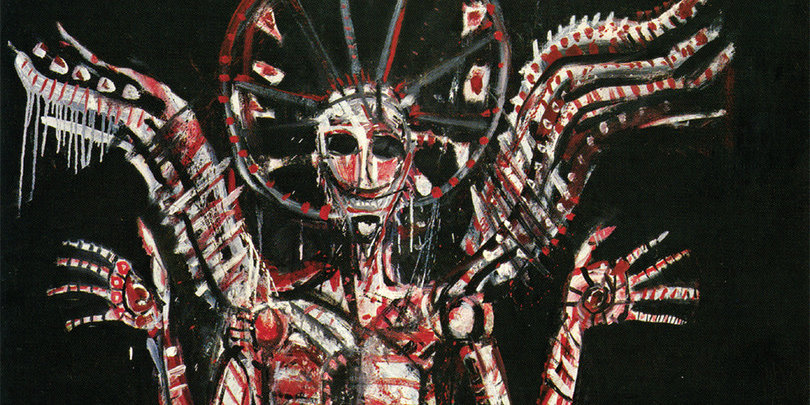

值得注意的是,在填补艺术分析中长期缺失的宗教维度的同时,本书也为关于现代性与人类中心主义的反思提供了新的视角。以史密斯森为例,通过重温他早期充斥着基督教意象的诗歌、绘画及书信,克劳生动还原了艺术家身陷现代性时代悖论的自我意识(史密斯森曾自称是“正在死于现代主义的现代艺术家”),以及这种意识如何驱使他寻找一种并非基于感官机能的艺术,将艺术的指向和受众都扩延至超越日常经验与易逝性的视域。诚然,由于缺少将宗教角度与其它分析框架结合的尝试,整本书容易给人留下宗教是进入这些艺术家主要渠道的印象,但以此为代价,作者保留了宗教分析的具体性,甚至某种原理性,而并非仅停留在世俗经验层面的崇高美学理论。无论是夏尔丹作品中的的白色桌布、肯特的神奇面包,还是史密斯森的红色盐湖——作者通过这些与圣餐和变体论有关的象征重新勾勒出了藏匿于这些艺术中,从有限实体通往无限永恒的途径。

文/ 杨杨