“偶然!激浪派!”

在二十世纪诸多广为人知的艺术流派中,成员与领头人物观念相左,甚至公开决裂的情况并不少见,激浪派内部亦存在这样的张力。许多艺术家对于领导者乔治·麦素纳斯(George Maciunas)的主要不满在于,后者将激浪定位在传统艺术和既有体制的对立面,试图通过不断强化其“抵抗”色彩,将之强行纳入一条看似连贯的先锋艺术发展脉络。如何处理这一历史视角冲突,成为今天相关回顾展览需要面对的重要议题。

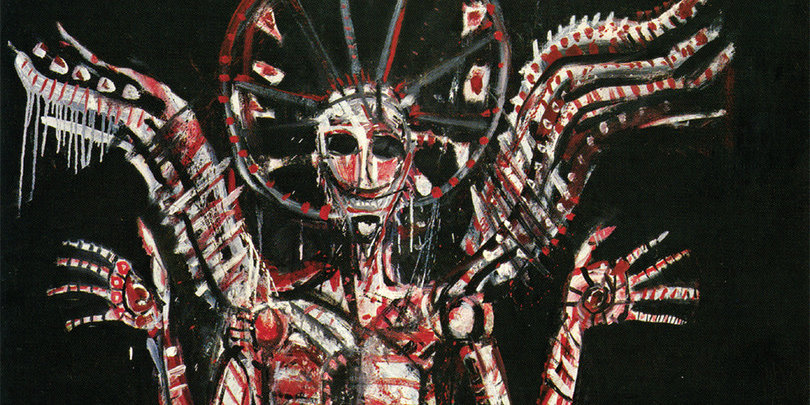

尽管作为西岸美术馆与蓬皮杜中心五年展陈合作项目的一部分,特展“偶然!激浪派!”暧昧地表示麦素纳斯的雄心需要置于特定语境中检验,但策展逻辑几乎还是直接沿用了这一由他提出,并已为艺术系统广泛接受的叙事。展览首件作品即为麦素纳斯绘制的一张欧洲先锋艺术史图谱(《激浪派及其他四维听觉、视觉、嗅觉、表皮与触觉艺术形式的历史发展图鉴(未完成)》,1973),而首个章节则依照图表,将巴黎达达(马塞尔·杜尚、弗朗西斯·皮卡比亚)、苏黎世达达(汉斯·阿尔普),乃至成立于1980年代的厦门达达的作品并置呈现,共同为激浪奏响了一曲漫长二十世纪的先锋前歌。若说其中有什么难以厘清的纷乱,似乎都在厦门达达焚烧作品的那张经典照片——不言自明的作品选择——映出的火光中达成了和解。

回头来看,激浪艺术家们最初的担忧不无道理。“先锋”为激浪覆上了一层只能回首遥望的理想主义余晖,也阻隔了近距离感受的可能。在同一展览框架中引入再多被同样“先锋化”的中国当代艺术,恐怕也难以达到展览新闻稿中所说的“构建东西方艺术对话......展现中国当代艺术在全球先锋派谱系中的独特位置