书评 BOOKS

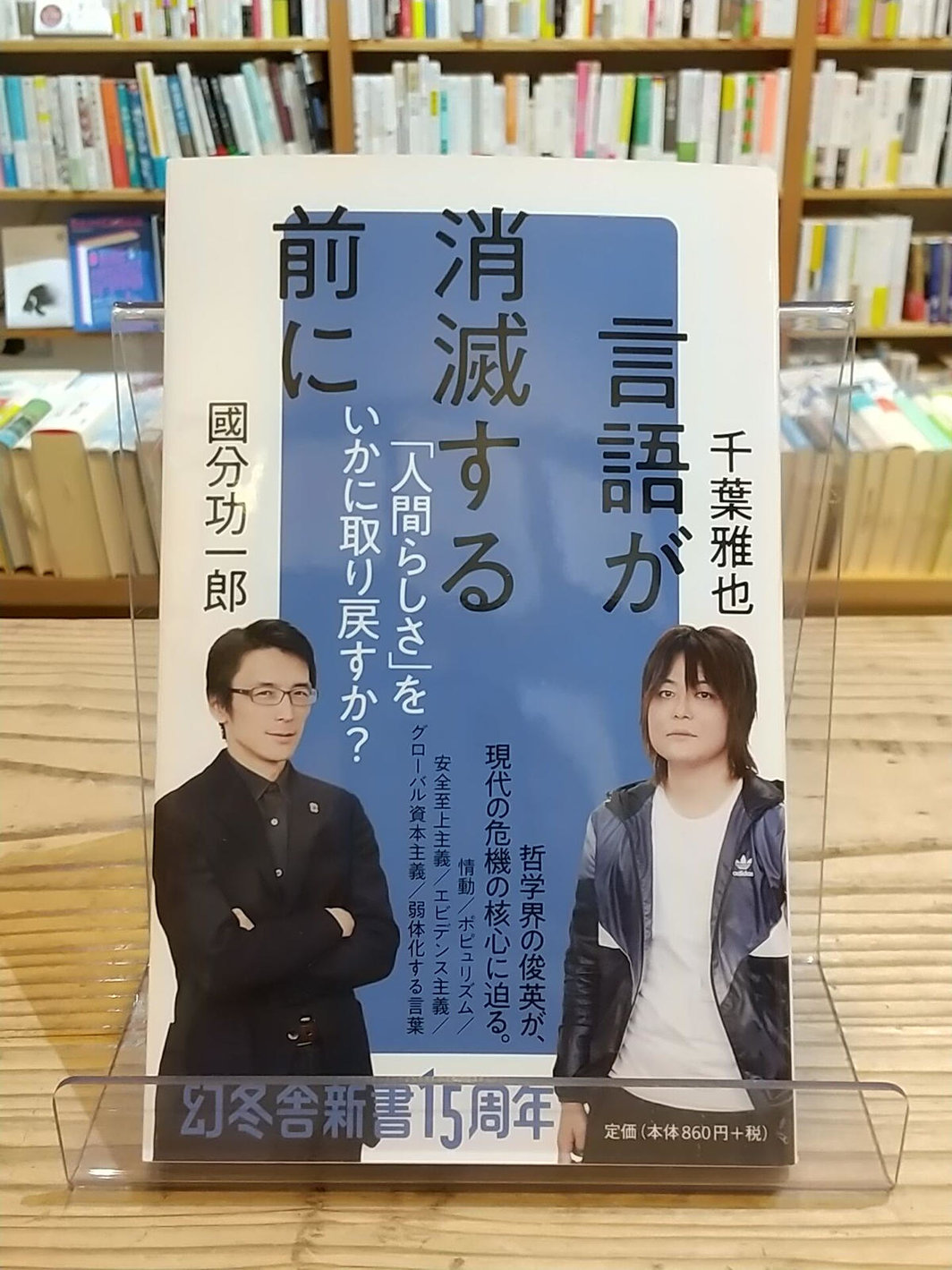

国分功一郎、千叶雅也,《语言消灭之前》(『言語が消滅する前に』),幻冬舍新书,2021,目前尚无中译本。

当今日本学界以研究当代西方思想闻名的青年学者国分功一郎(Kokubun Koichiro)和千叶雅也(Chiba Masaya)近日出版的对话录《语言消灭之前》收录了两人过去四年内进行的五次公开场合的讨论,内容不仅涉及双方各自出版的两部学术畅销书(国分功一郎的《中动态的世界》和千叶雅也的《学习的哲学》),更广泛地延伸到“情动”、民粹主义、所谓“证据主义”、SNS的交流方式等话题。虽然千叶雅也在“后记”中将全书基调确定在“语言”问题上,但整部对话录呈现了多重关切和多种问题意识。

在两人看来,“语言”问题作为二十世纪西方思想的核心关切之一,正在当下的历史语境中失去其曾经扮演的角色:语言越来越不再被视作是规定人的存在方式的因素。具体表现有二:第一,与二十世纪诸多思想家强调的、语言的“物质性”存在不同,如今人们似乎逐渐回归到福柯(Michel Foucault)在《词与物》中谈及的“古典时期”的语言观,即仅仅将语言视作透明的、工具性的、直接传达意义内容的媒介,越来越不重视语言本身的厚度。第二,与之相关,语言厚度的消失在SNS等交流场合则表现为所谓“隐喻”层面的消失——一方面,网络的瞬时性使得人们不假思索地用语言表达自己的即时感受(乃至表达自己的“无意识”);另一方面,“表情包”等交流方式为人们提供了不借助语言而完成交流的可能性。两位作者认为,这一状况带来的一个结果是,在充斥着“情动”的网络空间内,留给人们做出反省和反刍的时间越来越少,使得日常交流反而变得愈发贫瘠。

不过,令我感到兴趣、并且想从这本颇为驳杂的对谈中抽出的一条线索,是国分功一郎对于自己的政治参与及其失败——他曾在数年前于东京都小平市参与发起反对道路建设的市民运动——的反省。在我看来,这条线索将帮助我们厘清两位作者在有关当代民主政治和知识分子的角色这一关键问题上持有的立场。

关于这一事件的前因后果,国分功一郎已经在其他的专著中予以介绍和分析(『来るべき民主主義』、幻冬舎新書2013年),在此略过不表;重要的是,在反省这次运动的失败时,国分功一郎从“中动态”的角度重新整理了当时应该采取而未能采取的策略。这里所谓“中动态”,即国分功一郎在《中动态的世界》一书中着重分析的一种现代语言中失落了的语态:与“主动态”和“被动态”不同,“中动态”不以行为者和行为对象的截然区分为出发点,反而强调行为者与行为过程的整体性。在具体的实践行为中,行为者无法孤零零地被作为“行动主体”或“意志主体”而抽象出来。由此出发,国分功一郎说道:

在投票之前的过程中,比如跟购物时遇到的附近的人们说一句“好像有居民投票哦”。搞一些活动,发一些传单,让各种情报传递开来。在这种过程中,人们会逐渐了解并思考论点。并不是那种一开始就抱持确定意见的人们聚集在一起的政治,而是根据通过投票而划分出的时间段,来逐渐创造意见和舆论的政治。这确乎是不依靠自发性,也不依靠主动性,而是中动态式的政治过程。

对此,千叶雅也恰如其分地归纳道:这便是为运动“赋予迈向思考的态势”。换句话说,也就是一般所谓的“造势”。问题在于,如前所述,两位作者反复指出,当今历史语境下的日常交流已经在很大程度上成为“情动”式的、对各自的“无意识”都一览无余的交流;在这种情况下,试图“造势”的知识分子不可避免地将会面临两个问题:第一,他试图实现的“中动态式的政治过程”,在积极的意义上,将会以他自身的推动力和思考为起点——在这个特定的意义上,他所扮演的角色更接近于国分功一郎反复提及的政治思想家阿伦特(Hannah Arendt)所谓的“奇迹”:以自身的意志打断事物的进程并开启一种新的进程。——当然,国分功一郎自己也承认,在斯宾诺莎式的“上帝视角”和阿伦特的观点之间,重要的从来不是用一方否定另一方,而是在具体场景下区别衡量两者的效力和意义。

第二,更重要的问题在于,知识分子在“造势”过程中必然运用的修辞和言语策略,使得他个人所处的位相和他所诉诸和动员的民主主义政治之间产生了一种几乎无法克服的反讽距离。无需诉诸“中动态”,人们也不难知道:作为宣传策略运用的修辞诉诸的往往是人的情感层面,而这一过程往往和最终想要实现的目标背道而驰——众所周知,马基雅维里(Nicolo Machiavelli)早已大声宣布了这一点。在两位作者的对话中,这一难题最终被归结为“时间的多重性”问题。例如,千叶雅也说道:“智术师非常重要。修辞中含有与笔直通往真理的时间性相异的时间性”。时间的多重性,同时也意味着空间的多重性。的确,企图将一切时间和空间的差异都敉平、将包括“无意识”在内的一切都暴露在外的网络交流的现状,呈现了民主主义的极端表现和由此带来的困境:不仅哲学思考,而且“智术师”的修辞也注定要作为“情动”式表现的一种而淹没在无数情绪宣泄式的声音里。因此,如国分功一郎所言,“如何得当地创造情动和语言之间的配置(economy),思考这个问题便是学者的使命”。

简言之,对于两位作者而言,面对“语言正在消灭”的历史处境,语言在一般民众那里已经逐渐萎缩为单纯的“情动”式表达,但在知识分子那里则不然。例如,当千叶雅也论及“无意识大量溢出的民主主义的彻底状态”时,国分功一郎明确说道:“在这种现状下诉诸‘语言的力量’,关系到对于某种精神性的贵族性的肯定”。似乎当知识分子对于修辞的运用产生出手段与目标的距离时,这一距离反而表明了知识分子的价值。当然,需要马上说明的是,这里所谓的“精神贵族”并不是对于知识分子这一既定的社会身份的强调,而是对于某种特定的“主体性”的强调:“所谓贵族性,联系到的是内心的某种反省作用,或某种深度”。进一步,这种主体性与责任的问题密切相关:“责任(responsibility)确乎是中动态式的,‘我的错’‘我必须就此做点什么’等等,这是一种要对某种状况做出回应的想法”。归根结底,民主主义政治的核心仍然在于培养具有政治德性和责任担当意识的主体。

在这个意义上,两位作者强调,知识分子的修辞实际上并不是为了达成某种特定目的而进行的单纯的“民众动员”,不然就会陷入两位作者所批判的“空洞的能指”的左派民粹主义陷阱之中;毋宁说,知识分子的动员性修辞,是为了创制一个让民众在其中进行自我反思和自我行动的政治空间。在这一过程中获得政治自觉的民众,被两位作者称为“无权威主义的权威”:

千叶:生成宪法的民众是高贵的民众。而认为宪法怎样都无所谓、一味从功利性的逻辑出发来行动的人们,则是低俗化了的民众。那么问题就是,高贵的民众如何重新出场。

国分:如果认为超越性的东西一开始就高高在上,就变成权威主义了。

千叶:是啊。或者是朴素的保守主义。

国分:不过,如果权威是由自己创造并由自己维持的东西,那么这就是“无权威主义的权威”。

要言之,如何让民众在政治参与的过程中培养政治意识,不将自身的政治权利视作理所当然的东西,也不把它视作给定的东西,而是严肃地思索权利背后的政治活力和斗争过程,积极地在具体情境中运用和修正这些权利,在两位作者这里便是民主主义政治的“精神性的贵族性”所在。根据这种与共和主义非常相近的思考进路,使得两位作者将政治活动从“手段—目的”的框架中解放出来——国分功一郎甚至将政治空间解释为一个“游戏空间”:

游戏空间才是阿伦特所设想的自由空间。(中略)游戏空间和刚才所说的“使用”相联系。也即自己一边使用语言,一边向主体生成变化。与之相对,在由“空洞的能指”动员起来的空间内,人们并不使用什么,而是在所谓情动的意义上受“空洞的能指”所支配。

应该说,强调民众主体性地参与政治过程,强调民主主义政治中的德性因素,这些都不是新鲜的议题了;这里的难题仍然在于,知识分子与民众的关系、知识分子在形成“中动态式的政治”过程中所扮演的“智术师”一般的角色,以及知识分子与公共性本身的必要距离——例如,国分功一郎说道:“闭锁性是确保教室自由的重要因素”——这些都无法被收编或消弭在两位作者试图强调的、民主主义式的、民众那里的“无权威主义的权威”之中。回到最初提到的国分功一郎亲自参与的市民运动的事例:如果知识分子所运用的修辞策略一方面有着明确的政治目标——反对道路建设计划——另一方面则旨在让更多的民众在实际的政治参与过程中、在由此形成的所谓“游戏空间”内对政治议题做出思考和反省,从而形成具有深度的、“贵族性”的主体性,那么知识分子在整个过程中发挥的复杂作用,决定了他无论在哪一方面都无法做到纯粹的献身(commitment);知识分子似乎不得不同时具有“斯宾诺莎的观点”和“阿伦特的观点”,也就是一种内在分裂的观点。而当日常交流越来越不容许沉默、反刍、隐喻,知识分子的修辞在轰鸣的意识形态宣传机器面前如何为具体的抗争“赋予迈向思考的态势”,如何将卷入其中的民众从“空洞的能指”的陷阱中抽离,不能不说是一项日趋艰难、几近奢侈的技艺。

文/ 王钦