西普瑞安·盖拉德

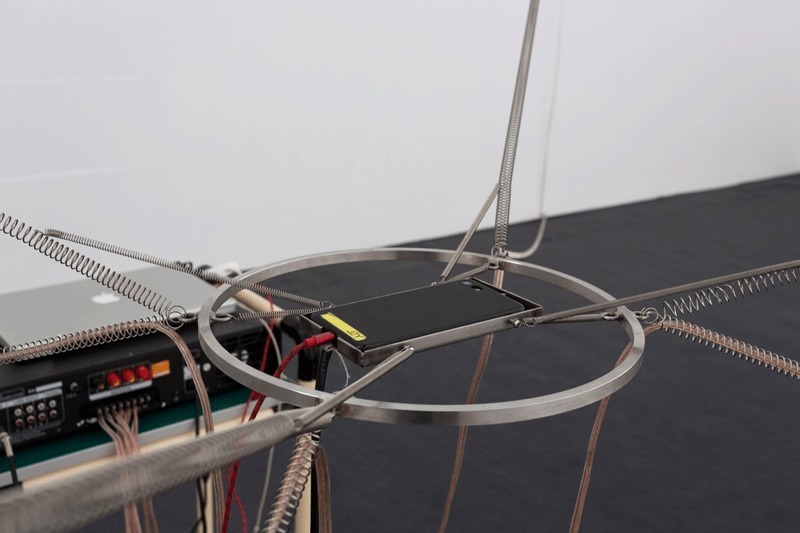

城市中的建筑废墟是法国艺术家西普瑞安·盖拉德(Cyprien Gaillard)早前很多作品中反复出现的主题。这次他带到上海油罐艺术中心的新作(其中两件刚在今年威尼斯双年展上展出过)则着眼于人类海洋工程活动造成的废墟。在三架挖掘机铲斗雕塑面前,整面墙的影像如浪一般席卷而来,让人身处废墟之中而对废墟之感避而不及。

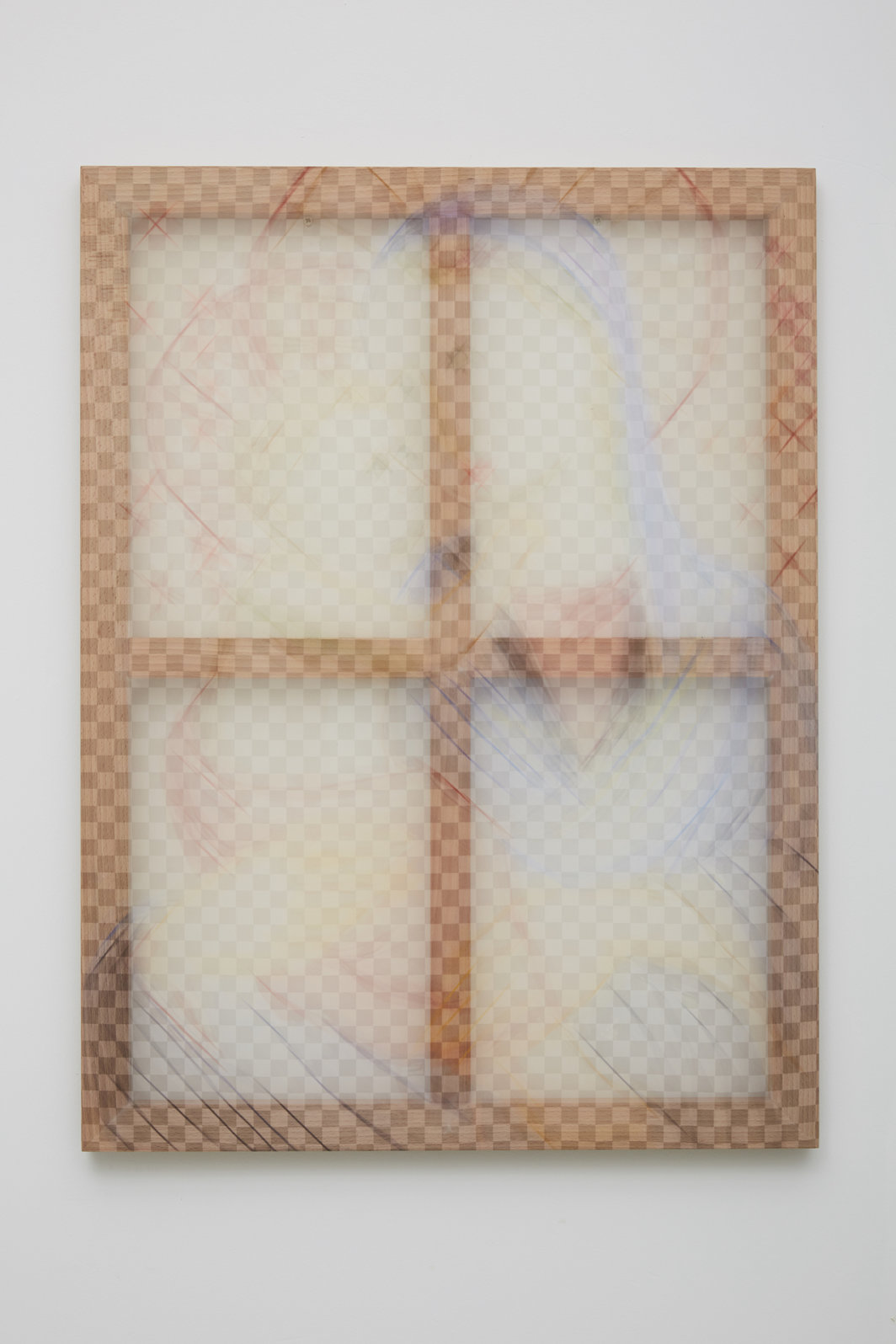

具体到《海湾到海湾》(Ocean II Ocean)这一11分钟循环播放的高清彩色影像,前半部分表现了前苏联地铁站大理石壁上的化石图案,这些大理石的纹理在地铁轨道反光中犹如汩汩涌动的水波或虚浮不实的海底生物;影片后半段取材自纽约大都会运输署的档案视频,记录的是运输署将地铁车厢扔进海洋的瞬间。盖拉德之所以大量选取水的意象,一方面与该作品首展之地威尼斯城市面临水患的具体情境有关(就在本月13日,威尼斯双年展因城市被淹而被迫关闭),另一方面亦与他经常使用晃动的镜头语言有关。他擅长将现代主义建筑遗产从原有环境中抽取出来,重新放入一个抽象、游离的视角,并让拍摄对象处在一种波纹荡漾的视觉状态。这时,水就成为连接作品中不同对象(在《海湾到海湾》中体现为大理石与地铁车厢)之间的纽带。此外,水也是毁灭文明的有效手段。作为文明而被建造出来的产物,因为政治或社会体制变革,在失去了功能之后反遭文明遗弃。艺术家希望通过两段影像的无缝衔接提示下述事实——废墟与文明紧密地勾连,它作为文明的反面,恰恰揭穿着文明在创生之时即已失效的悖论。