法证建筑

看过法证建筑(Forensic Architecture)此次的展览,第一反应是这个展览太易进入——在我观展的同时,还有两位观众认真观看一小时左右,大概看了完全部三件作品。不同于一般的录像艺术作品,法证建筑的很多视频好似引入入胜的探案节目。视频之所以容易进入,大概是因为,至少《77平方米-9分26秒》(77sqm-9:26min,2017)和《扣押Juventa号》(The Seizure of Juventa,2018)两个视频都是为传达一种观点而做,不论是为了在法庭还是在公众面前起到说服的作用,因此它们首先具有强烈的叙述及逻辑清晰性。不难把这理解为斗争需要,为法庭胜诉或引发对其内容的公共讨论,产生政治影响,在将一种叙述带进“平台”(forum)的同时,构建平台。然而,法证建筑的创始人师埃亚勒·魏兹曼(Eyal Weizmann)在自己的文章中所强调的“批判性证据思考”,即科学分析并不像大众想象那样,能得到百分之百的证据,而留下了政治操纵的空间,这个事实在视频中并无体现,这些他们自己承认永远不能百分之百成立的“非线性证据”,在视频中仍然倾向于构建一种在真值上或法律上的绝对叙述。斗争性与对自身脆弱性的诚实一定相悖吗?以展现自身脆弱性来斗争,是否又必然会将斗争拖进纯粹的美学范围之中?

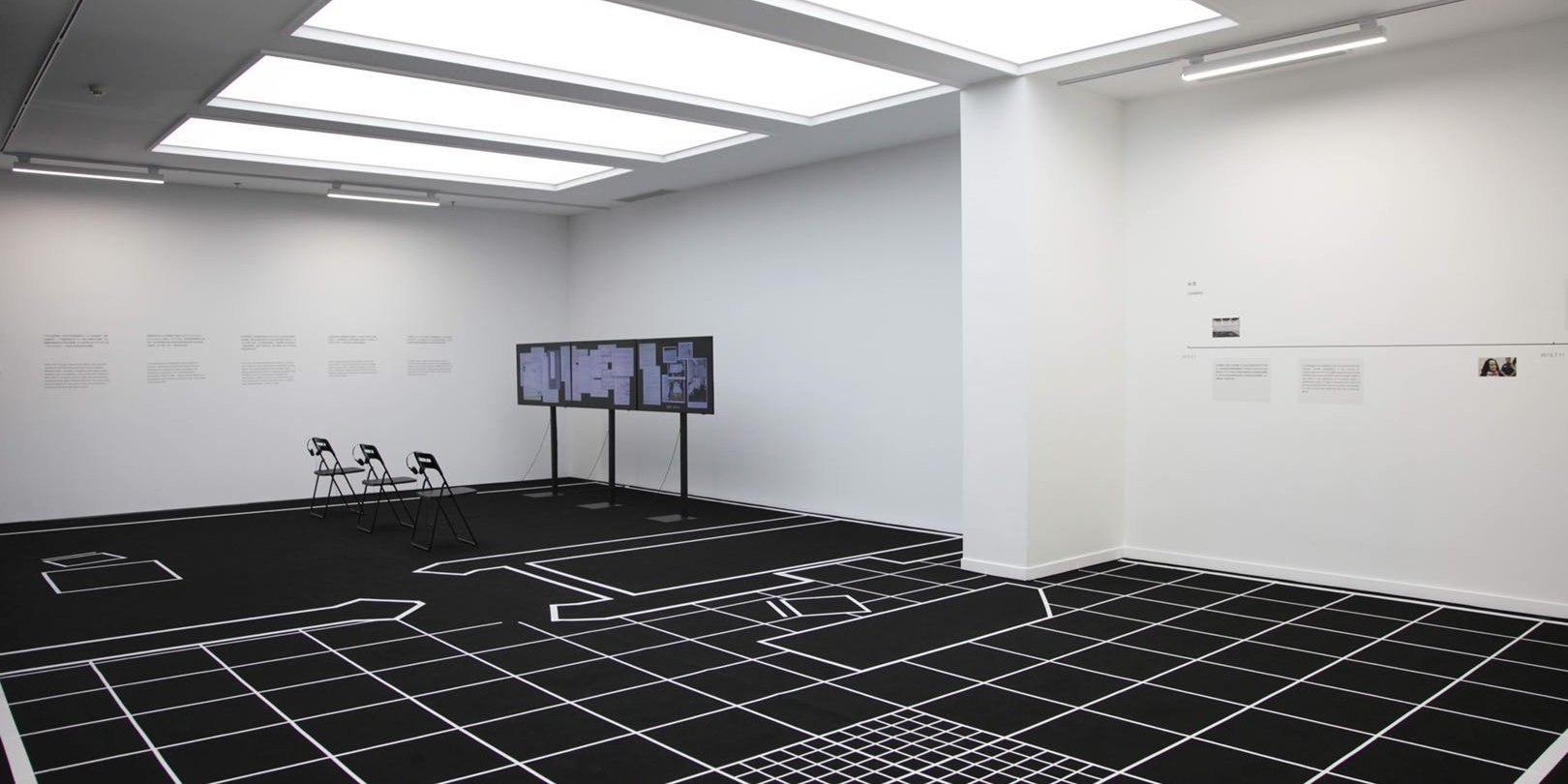

其实作品涉及的这三个事件并非司法事件,而是政治事件。法证建筑所做的,也是借法证调查方法为壳,邀请