所见所闻 DIARY

雅典很冷,三十年来最冷的一个冬天——冷到什么程度呢?冷到最近都下雪了。没有丝毫暖空气,这座城市的标志性建筑——山顶上的雅典卫城——变成了一座冰冷而遥远的冬宫,夜里寒光彻骨,下午萧瑟矗立于灰白天空下,彤云密布,时而凝聚成冻雨。在这样奇特的气候里,世界其他地区正经历有史以来最严重的暖冬,而雅典人却全副武装对抗严寒,让人一不小心就错以为是走在纽约街头——人们都擤着鼻子,竖起防寒服的衣领——或者把他们认成希腊西北的邻居:德国人。实际上,这会儿雅典城里确实挤满了德国人,因为第十四届卡塞尔文献展将部分展场移至希腊,以“向雅典人学习”(如展览口号所言)。还有七十多天就要正式开幕的这场国际大展现在正在如火如荼地展开一系列由哲学家Paul B. Preciado策划的公共项目。

特朗普就职的那一周,Preciado邀请了哲学家Franco “Bifo” Berardi来主持了一场为期三天的研讨会,题为“欧洲的覆灭”。研讨会的场地——和Preciado策划系列的其他活动一样——选在自由公园(Parko Eleftherias)。艺术家Andreas Angelidakis告诉我,自由公园原来是一座警察监狱,1960年代末到1974年军政府垮台期间,从共产党到LGBTQ——“基本上所有与众不同的人”都在这里被政府雇佣的打手关押折磨。前监狱远离大路,伫立在一座树木稀疏的小山上,其貌不扬的外观要没有装着栅栏的窗户,很容易被人以为是一座老旧的公园行政大楼。内部空间开阔,没什么装饰,装有镶板的老屋顶毫不起眼,从上面你完全看不出该建筑的历史。

文献展很多展场都跟希腊近期或久远的政治与文化历史有着独特的关联,包括这座前监狱,以及坐落于考古博物馆旁边的雅典理工学院,后者是1973年反政府学生起义的爆发地,24人丧生其中。理工学院一直是本地对抗警察的无政府主义示威据点,周内我去过该地区几次,每次都看到全副武装的防暴警察正面守卫着广场,身后是后备部队的防弹大巴,希腊语的反法西斯涂鸦画满老大学的墙壁(多一点女权/少一点扯淡)。最近一次示威游行导致一间售货亭和三辆大巴被烧毁,所有看起来五十岁以下的人在警察眼里都是高度怀疑的对象。

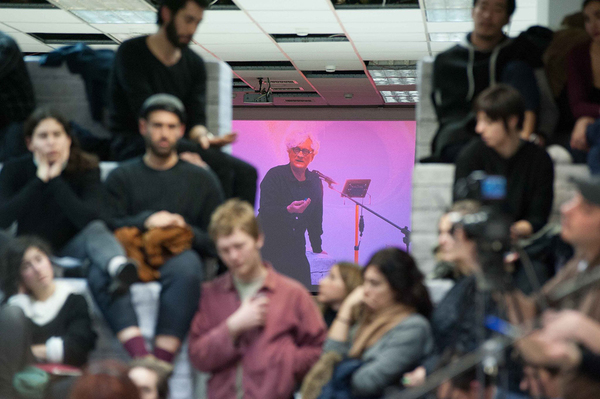

在Bifo发表演讲的前监狱,Angelidakis安放了一套可移动、印有砖石花纹的垫子,为Preciado围绕各种临时“协会”组织的每月演讲和表演提供了所谓“身体议会”的场景设置。比如,在Bifo系列演讲的新闻稿上,并不存在的“死亡政治协会”就成了活动赞助方。演讲开场围绕权力如何“在当下的肌理中”确认可能的与“潜在的”未来这一话题展开了一段漫长的导入式讨论。这位白发蓬乱的意大利哲学家坐在垫子上,面前是一台麦克风,两台摄像机正在网上直播整个演讲。每天晚上现场都人头攒动,到问答环节就更加热闹。他以一种极速前进的方式演讲,似乎有一肚子话哪怕牺牲掉逻辑也要一股脑全倒出来。(他无法抑制自己不断脱下,又穿上,再脱下他的黑色汗衫。)

他讲了很长时间。第一天晚上,他讲述了这次演讲的契机是因为最近在卡塞尔的一次谈话中被问到“它”——它是指包括特朗普、普金、勒庞、杜特尔特、英国脱欧、法国脱欧、意大利脱欧、西班牙脱欧、“全球民粹主义”、“欧洲危机”在内的所有大问题——是不是“法西斯主义”?

“是,也不是,”他说。

从这里起,他开始通过权力、潜能和可能性三条路径分析当下形势,以此尝试在三天的时间内回答在卡塞尔期间被问到的那个问题。他认为,权力辨认出交缠于当下的某个可能性未来的“潜能”,然后“将其拉入存在。”无论好坏。奇怪的是,这些关键词里诡异的性别政治被完全忽略了。(注:潜能的英文单词potency也有性能力的意思。)

他对“欧洲危机”以及欧美地区威胁欧盟生命的超国家主义尤其感兴趣。第二天晚上,Bifo下了一个黑暗的结论:欧盟的生命实际上已经结束,“我们生活在一具尸体里,必须想办法爬出去”,他还预测勒庞将赢得下届法国总统大选。Bifo的演讲有好几条线索,普金和特朗普之间的性别认同是一条(作为有“潜能”之人,他们互相欣赏对方“创造”的修辞能力);由于其“无潜能的哲学”而成为“过去十年最有意思的知识分子”的奥巴马是另一条;第三条则是北方的新教哥特风(“现实主义”、“平坦”)与南方的天主教巴洛克风(“随机性”、“褶皱”)之间差异的谱系学。

最后这条区别构成了他绕来绕去的研讨会里最重要的主心骨,他总结道,我们这些正在寻找的人也许可以从交缠于当下之中的无数个未来里找出一个比法西斯主义者们给出的选项更好的未来,通过找到它,我们也许可以“将其拉入现实。”这个未来会是什么样的?在他看来,“巴洛克共产主义”将对立于特朗普和梅的巴洛克资本主义。(Bifo认为后者的崛起可以追溯到尼克松将美元与黄金脱钩的决定。这故事可就说来话长。)“巴洛克共产主义”,和它的资本主义兄弟一样,都建立在高度的经济随机性基础之上,也就是某种“有何不可?”之上。有何不可呢?

我们不该绝望,他说,我们应该随时做好全盘错误的准备,无论是好是坏。“在接下来的黑暗岁月里,”他坚称,“我们必须牢记让自己的身体保持对光明开放。”

到了周五,这座城市又涌动起一种新的能量——大部分来自夜生活,但也有一些其他不可名状的东西——外面出动的警察比我想象中的要多得多。国家公园附近,黑衣蒙面的无政府主义分子已经组成了一两个方阵,向路人挥舞着他们的黑色旗帜,准备示威。尽管我很想知道他们到底要说什么做什么(他们看上去都非常友好,而且帅气!),但我不能驻足观看太久,因为当天晚上,现居多伦多和雅典两地的艺术家Chrysanne Stathacos在她祖辈留下的房子里有一场演讲表演。

在那里,她向一小群观众讲述了自己家族十九世纪以来在希腊的生存斗争史,从克里特岛一直讲到纳粹占领时代。这天是她朋友Jorge Zontal的生日。Zontal是加拿大艺术小组“普遍概念”(General Idea)的创始成员,如果1994年他没有因艾滋病去世,今年就应该已经73岁了。

如果关键词是“危机”(crisis),事实也的确如此,那么这个词的发源地雅典则是一个思考其影响与轨迹的好地方——尽管雅典并没有被直接算进Bifo关于欧洲未来的讨论里。我认为,这座城市还是以某种方式存在于他的演讲中,在他论述的“肌理”里,等待当代的头脑将其挖掘出来。不管怎样——正如文献展的在场所证实的——这座城市似乎有助于我们想象可能的结果,尤其因为叙利亚难民和德国强制财政紧缩政策带来的现金短缺正在城市各处制造如此极端的图景:领餐的长队、难民营、占领区、无政府主义运动、共产主义复活的承诺。

在希腊语中,κρίσις本来指决策的时刻。政治-金融-民族-知识危机仍在扩大,但在雅典这座于大家开始关注之前就早已显露危机端倪的城市,要接受Bifo演讲中相对更加疯狂的论述还是有些困难,比如Bifo将共产主义未来的可能性跟复兴一个“全球硅谷”之知性诗意的需求绑在一起,在这个“全球硅谷”里,工程师与艺术家,诗人与计算机程序员一起,把我们想要的未来从交缠的当下中拆分解救出来。不管这一提案的意思是什么。在我看来,我们想要的未来应该是交缠在钉子户和占领的剧场里,在艺术家和雅典人民中,它等待那些为之奋斗的人将其从希腊的肌理中截取出来供一般人使用,而非硅谷。

最后一晚,我回到自己靠近蒙纳斯提拉奇车站的Airbnb,房间在一幢狭窄大厦的七楼,可以清楚地看到雅典卫城。我不知道该干什么。就在犹豫的档口,我跟朋友在阳台上喝了一罐啤酒,我们望着远处的帕特农神庙和厄瑞克忒翁神庙,心想公元前一、二世纪这里的情况有多糟糕,糟到人们四百年间不知书写为何物。我们距离那个年代已经走了多远,前面还有多远的路要走。我们下楼到喧闹的街头上选了一间小酒吧进去,酒吧里,欧洲的音乐电视正投射在舞者头顶空白的墙面上。

译/ 杜可柯