所见所闻 DIARY

假设你住在两个不同的地方。可能你生在一座城市,住在另一座。其中一个寒冷,有秩序,高效且宁静;另一座炎热,混乱,腐败猖獗且难以维系。你不断让两者对话,自信这一来一去、一唱一和的过程,以及你往返其间的方式必然能催生出些有意义的东西。

如果你够幸运,你的流放生涯是出于自愿。你没有被战争、灾害或经济崩盘逼着出走。但那样的话,你很容易会想躲避(异国情调,剥削)以及不好回答的难题。你凭什么生活在这,把这个地方据为己有,利用它做你自己的事?你又凭什么说你这样做是出于爱,而不是野心或怜悯或傲慢,不是某种肯定自身位置、合法化自身政治的错位需求?

星期四早上我到达雅典参加第十四届文献展开幕,三十六小时后,我的思路断了线。

我被挤在中间,一边是夜空下灯火通明的雅典卫城,一边是满屋扯着嗓子说话的喧闹人群,我们所有人聚到这里,理论上是为了观看这一更加安静的行为,为了倾听和学习这一承诺。我们到处挥洒着自己紧张的能量。

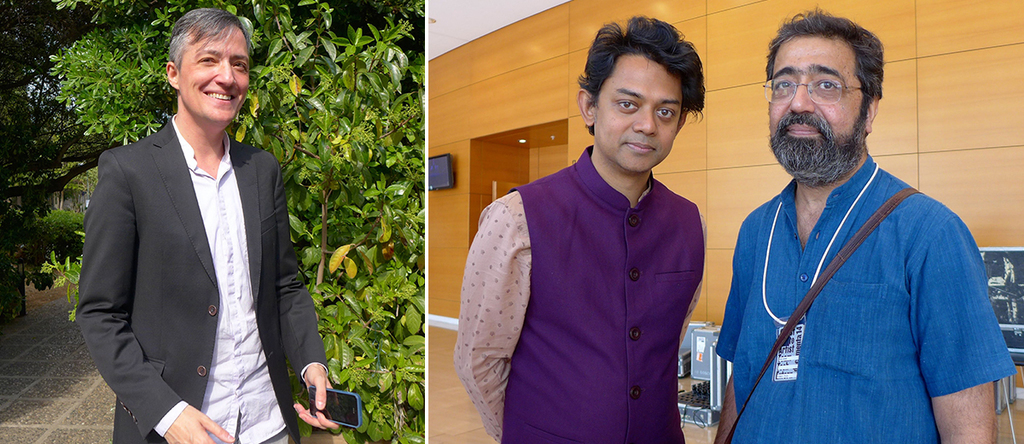

前一个晚上,我还坐在一张更加冷静的桌子前,听艺术家Amar Kanwar跟我们五个人讲始终住在一个城市,甚至一个社区,从来不离开的体验。在我们看来,那样的体验简直堪称神奇,这种出于自愿的静止状态也遍布于Kanwar受文献展委托创作的新片《如此的一个清晨》当中,影片讲述了一个失去视力,隐遁避世的人的故事。我们几个人都不理解按这种方式到底怎么能活下去。作家/小说家Shuman Basar和文献展团队五名策展顾问之一的Natasha Ginwala玩笑地争论着谁才是这种生活方式百分之百的反面。两人都名义上住在柏林,但两人都是一刻也坐不住的类型。

现在是周五晚上,饭局换到了雅典艺术圈最大牌画廊之一The Breeder在阿维斯奈斯广场为其旗下三位文献展参展艺术家(Andreas Angelidakis,Maria Hassabi和Angelo Plessas)以及画廊新展(由Milovan Farronato策划)开幕所做的晚宴。我又进入了同样的对话,跟我说话的人里包括一个刚从底特律回来的希腊DJ;一个在瑞士长大的伊朗艺术家;一个老家在艾斯尤特,但在雅典已经住了二十年的埃及人;一个来自塞萨洛尼基但满欧洲跑,现在不太情愿地落脚在雅典的建筑师;无数住在迪拜的南亚人,搬到伊斯坦布尔的纽约客,移居伦敦的雅典人,来自世界各地的柏林居民;以及各种从来不觉得从伦敦飞到孟买跟一个脾气怪、要求多的艺术家吃顿午饭是个事儿的策展人。

坐我对面的是一位彬彬有礼的希腊酒店老板,他一半时间在雅典,一半时间在克里特岛(爱前者,恨后者)。他咧着嘴,露着大牙缝看着我大笑。“没错,你死定了,”他边说边在空气中滑动着一只手。“不管你选那座城市,”他停顿了一下,使劲儿摇摇头。“怎么选你都死定了。”

第十四届文献展似乎就是如此。卡塞尔感觉自己被背叛,雅典觉得自己被入侵。艺术总监Adam Szymczyk将自己这届文献展描述为一个分裂的自我,一种戏剧及其重影,一个幻影,一个幽灵,一场试图动摇自身模式的展览,强调重复和再考。这些构想当中诗意的部分基本上都被人忽略了。Szymczyk的考量里应该有些个人因素——他的妻子/编舞家Alexandra Bachzetsis就是希腊人(同时也是瑞士人),雅典对他而言并不陌生。事实反复证明,在很多层面上,一场分裂的文献展代表的并不是欧洲的危机,而是同处两边的身体,混合交错的身份,被太多互相交缠的东西搞得越发错综复杂的历史。

在这之前小汉斯为他在雅典市立美术馆的Maria Lassnig展所做的晚宴上,我碰到了好久不见的Sylvia Kouvali,而且认识了她的一个艺术家——非常好玩儿的画家Apostolos Georgiou。Kouvali生于雅典,十年前在伊斯坦布尔开了她的Rodeo画廊。有一段时间,她的业务分散于伊斯坦布尔和伦敦两地之间。她在伊斯坦布尔的空间关了以后我就没见过她。我问她是否怀念伊斯坦布尔。“我怀念的东西不在那儿,”她说。“我怀念的东西不在任何地方。”

牛逼的学院派作家/伤感放逐体验的专家André Aciman将这些缺席的地方称为影子城市。顺着他的逻辑说的话,这届文献展不仅仅关于雅典和卡塞尔,也关于雅典曾经的一切,包括目前作为其自身影子的这座城市,以及过去所有卡塞尔文献展的包袱——包括展览项目扩散到开罗、喀布尔等海外城市的上一届文献展。也许问题的关键并不在于哪座城市,而在于我们,观众和参与者,我们一起可能构成的东西。

通过把文献展放逐到外地,再承诺把它带回老家,Szymczyk掉进了一系列熟悉的角色:狡猾的外国人,古怪的侨民,可能的间谍。他离谱的身高加顽童般的性格也于事无补。当地评论家们对这位可疑人物进行了铺天盖地的批判。对于文献展的到来,他们的反应各式各样,有幽默的(去掉展览口号“Learning from Athens”的第一个字母L,把“向雅典学习”变成了“从雅典赚钱”[Earning from Athens]),也有歇斯底里到疯狂的(“文献展去死吧。Adam Szymczyk去死吧。在一片正在发生种族大屠杀的土地上支持这个鬼活动的人都去死吧。文献展是殖民主义的一种形式,支持它就等于从纳粹赚钱。没别的。”)Szymczyk的初衷可能永远都得不到正确的表达。但他和他的文献展团队也的确把自己做的事情说得天花乱坠,难怪最后大部分都让人感觉他们对当地历史无感,或对当地政治(包括派别分隔严重的希腊艺术圈)有欠关照。

周四中午的新闻发布会在晶莹洁白的音乐大厅举行。很多人把那里视为新自由主义的梦宫殿,用从希腊百姓身上榨取财富喂饱精英阶层的象征。幕布拉开,里面的一群人和外面的一群人互成镜像。艺术家、策展人和工作人员的团队非常庞大。十几个人滔滔不绝讲了整整两个小时才开放观众提问。

我是在观众提问的档口进去的。《华尔街日报》的一名记者想知道:各国财政部长之间的协议不是都快签了吗?把你们带到这里来的那场危机是不是已经结束了?你们这样做是不是有僵化局势的风险?从本质上,你们难道不是有点儿落后于时局了?来自南美和西非的记者想知道他们的地区在文献展里是如何呈现的,文献展可以为他们做些什么。双年展时代第一个真正的牛虻——艺术家Thierry Geoffroy(他一直戴着一顶蓝色的联合国头盔,因为他认为武器制造是卡塞尔的一项重要产业,他有点儿害怕)说,Szymczyk已经变成了特蕾莎修女一样的现象。接着他又非常单刀直入地问文献展团队,他们是否建立起了一个内部批评的机制,是否考虑过他们做的事情到底有没有效果。

第十四届文献展七位策展人之一Dieter Roelstraete说了几句玩笑话。另一位策展人Hendrik Folkerts反复强调:“我们没有固定看法。我们没有众口一词。”做电台播放项目的特邀策展人Bonaventure Soh Bejeng Ndikung接着往下说道:“我们真正想要尝试的是找到一种共同生活的方式。”都是修辞,没错,但也千真万确。

新闻发布会之后,饥肠辘辘的我去了音乐厅旁边的一个花园餐厅,里面挤满了文献展群体。我运气不错,在不太炙热的阳光下找到一个位子,旁边是艺术家Lala Rukh和Gauri Gill,两人在文献展上的项目都令人印象深刻。Lala Rukh在雅典音乐学院一层的装置从早期书法绘画转变到一段根据无记谱固定乐章中的微妙变化而制作的优美动画。

Gill摄人心魄的黑白摄影系列中有四张放在了碑铭博物馆——全球最老,也可能是唯一一座关于书写文字的博物馆。我们这桌还有Naeem Mohaiemen,他参展的电影长片《的黎波里航班取消》讲述了一个被困在雅典机场的男人的故事,更准确地说是由Eero Saarinen设计,于2001年关闭,后来被用来收容难民,从那以后就被卖出去做地产开发的Ellinikon机场。艺术家Nikhil Chopra过来叫走了Mohaiemen,两人到一旁去进行那种文献展以之著称且受人爱戴的艺术家之间的高密度谈话了。

没多久,画廊家Umer Butt过来了,不停抱怨展览没有展签或任何说明文字。(他在迪拜的画廊Grey Noise代理Lala Rukh。)我觉得他有点儿太大惊小怪,但后来才意识到他说得真没错。尽管新闻发布会讲了那么多,出版物也一大堆,还有一本小册子提供了所有展场的准确历史,关于艺术家及作品的材料却几乎为零。(展览在雅典的宣传做得非常糟糕,就连雅典一家非常重要的画廊老板都悄悄跟我说:“哪怕是当地的潮人也不会去看文献展。”)

Shumon Basar自然坐不住了,所以我们动身准备去亲自探索。我们正要离开,没想到这时候居然碰到上届文献展策展人Carolyn Christov-Bakargiev从一辆面包车上下来。她向我飞吻了一个。然后就开始教训我们。

“东西呢?”她严厉地问。

“什么东西?”

“作品!”

“哦,Carolyn,这是家餐馆,吃午饭社交的地儿!”我轻快地说。

“不对!这里有作品!你都没看到!”

我眨眨眼。聊了不到三十秒,她就已经在批斗我们了。

“我们会回来的。”

“是吗,好吧,你们会回来的。”

我意识到,Christov-Bakargiev让我想起了我妈。我同时也意识到,这又是一场寻宝游戏一样的展览,160多名艺术家散落于40多个展场,而我们这群内心崩溃、令人难以忍受、有时还非常粗鲁的人手里只有可怜的几张地图和非常有限的时间。

几天后,我真的又回来看Abounaddara小组放在附近反独裁民主抵抗运动博物馆的录像了。结果什么都没找到,也许它们被换到了别的什么地方,但鉴于只要你网络够好,就可以随时随地上网观看这一叙利亚电影人团队的任何作品,放实体录像的主要目的可能就是把我们带到那个地方吧。

出发去雅典前,我跟一位我非常尊敬的策展人聊天,她也是在两地跑来跑去——一半时间在中东,一半时间在欧洲。她不是很确定是否要去雅典。老实说,文献展的全盛期是在我们父母那一代。我们是伴随着一个可能不真实的神话成长起来的,那就是,在文献展上你能看到艺术家们最好的作品,他们会尽自己全力并且有着充足的时间做准备——足足五年时间!她担心这届的文献展会太像画廊展。

从某种意义上来说,她是对的。Szymczyk的展览毫无疑问过于巨型了。太多东西被装进展览。无数的档案展示,大批装在玻璃盒子里的书籍——全无用处。有一些作品是对希特勒的粗俗嘲弄,但感觉很不高级。(我真的需要想象自己是 Eva Braun,在一张色情画里被希特勒干吗?我不需要这个。)

但我还是看到非常多艺术家在文献展上贡献了他们最好的作品,包括Kanwar 和Mohaiemen,以及Banu Cennetoğlu、Bouchra Khalili、Mounira al-Solh和Angelo Plessas。尼日利亚艺术家Emeka Ogboh在音乐学院露天剧场的装置,把股票交易市场报价机的声音和挥之不散的葬礼咏唱搭配在一起,这给我留下了深刻的印象。Tshibumba Kanda Matulu超过一百幅的民间历史绘画的展厅堪称一个奇迹。我迫不及待地想更多地了解画家Ganesh Haloi和Sedje Hémon,以及Britta Marakatt-Labba的大型刺绣作品。

当然了,展览或者作品的好坏并非重点。雅典和卡塞尔之间的断裂仍然是这届文献展最突出的特征。或许应该要问的问题是,放逐到另一座城市的文献展是否有害无益。它当然不可能解决希腊无以为继的经济混乱。“那些真正诚实的人已经不再走明帐了,因为税收的状况已经彻底崩溃。”一位来自希腊建筑师家庭的摄影师有一天告诉我。“假设一个独立设计师一年可以赚6000欧元,然后他需要付7500欧的税?根本就说不通。”随便什么人都会告诉你难民危机不是什么新鲜事儿。如果说它现在看起来是洪水猛兽,那么在过去几年、甚至几十年的时间里,这场洪水都一直都在蓄势待发。希腊政治中的极端民族主义、法西斯主义,甚至像金色黎明(Golden Dawn)这类无庸置疑属于新纳粹的党派也都存在已久,只不过在当下的政治气候下变得更加明目张胆了。

雅典是一个被涂鸦覆盖的城市,其中一部分充满活力,另一部分则充满愤怒。这比我在中东任何一地所见都更为暴烈。“男性自杀率暴涨,”我反复听到这样的说法。文献展是否可以对疏导此类毁灭性的力量有所贡献?或许作为批判。但是很难说一个非政府主义式的回应真的看起来如何。如果说对文献展最严厉的批评家自己去组织一个展览,或者提出一种完全不同的对政治有所助益的艺术生产模式,它是否会囊括进一些本届文献展错过或者拒绝的东西?或许最可怕的说法是,文献展有可能用充斥着全球艺术界的虚假政治取代了真实世界中真实、残酷的政治。

但这种说法我也无法接受,就好像我也无法被叙利亚艺术组合Abounaddara的发言人查瑞夫·基万(Charif Kiwan)在新闻发布会最后所做的宣言说服,他的说法无外乎艺术家是手工艺人,艺术家已经破产。周四晚上的晚宴上,Kanwar讲了一个他年轻时的故事,他受雇去拍摄一个很有魅力的政客和社群领导人,此人确信自己将会被杀。后来他的确被杀,而且比他自己预料的还早。康瓦还记得他的口号。仅仅去斗争是不够的。你必须从你的斗争中建立或者创造出新的东西。

《如此的一个清晨》(Such a Morning )做到了这点,此外还有此次文献展上最好的一些作品。我印象中完成得最充分的是Bouchra Khalili的《暴风雨剧团》(The Tempest Society)。这是一部六十分钟长的电影,有阿拉伯语和希腊语两种语言,它讲述了一个结构严谨、毫不妥协并且感情充沛的有关争取平等的故事,把1970年代仅仅存在了六年的一个巴黎剧团Al-Assifa和发生在塞萨洛尼基(Thessaloniki)的北非工人绝食抗议,雅典宪法广场(Syntagma Square)上的公民抗议活动,以及一群叙利亚儿童组成的模仿Al-Assifa的剧团联系在一起——这些孩子在等待着他们是否可以在希腊上学的消息传来。“我们对艺术没兴趣,”电影中的一个角色 Malek说,“我们只是想把悲伤变成美。”这届文献展可能也带来了这样一份礼物,但这并不意味着这个姿态是没有问题的。但如果说目标是公正,那么参与者和观众或许可以秉承Khalili电影的精神,从把彼此、以及在雅典和在卡塞尔的这两场展览视作是平等的开始。