所见所闻 DIARY

11月8日一下飞机,我就拖着行李箱直接去了上海明当代美术馆,赶毛继鸿艺术基金会和蓬皮杜艺术中心联合主办的“重置时间”论坛最后一场对谈—“重塑机构现实”。蓬皮杜现代艺术中心跨学科文化发展部主任凯瑟琳·魏尔(Kathryn Weir)作为对谈主持,邀请4位嘉宾质疑“机构”这一概念,在回溯它所发挥的传统功能的同时,反思机构在技术加速革新的当下能够起到的作用。奥地利哲学家阿尔曼·阿瓦尼斯安(Armen Avanessian)观察到,我们正经历从现代到当代,哲学到理论的历史转向。艺术在本体论上的不稳定性增加了我们对理论的需求,每隔五年甚至是两年便催生出一套新的理论工具。邱志杰以自己的多重身份分享了他挑战不同机构/机制的尝试。担任明当代馆长的他,试图在表演艺术与视觉艺术的中间地带建构一座难以被娱乐化消费的美术馆;“被迫”做策展人的邱志杰,调侃自己2012年用城市馆取代威双国家馆的方法没有在接下来的两届上双延续,算是构建新展览模式的失败;作为艺术家,他以雅集的形式把工作室变成平行于非营利机构的展示空间。在Q&A环节,毛继鸿艺术基金会学术总监贺婧的压轴提问将讨论延展到艺术家在体制内外所面对的中国特有的机构现实。邱志杰的回应如同明当代的定位一般in-between:我们可以利用体制内松动的部分进行向外的变革。

由付了了策划的“流动者会议”(Precariat’s Meeting)在论坛结束后正式开幕。事实上,开幕前观众就已经可以随时进入展览的一部分:美术馆的户外空地上,马永峰用透明塑料膜、蓝白条编织布、铁床等材料搭造了简易帐篷,作为“替代居住实践” 的进一步延续(《游击寄居症》,2011年至今)。我很好奇在对面高楼施工的工人每日路过美术馆,会不会有人选择在此小憩片刻。室内的灰色阶梯式观众席上写满了来自“社会敏感性研发部”(Social Sensibility R&D Department)的标语—“我们都是有灵魂的机器”,“不怕机械性的重复”—一句句带我们想象日常运转的工厂。经朋友介绍,我认识了上海希腾电子的总经理,他谈起李消非如何在希腾车间创作并组织展览,瞬间引起我想要实地探访流水线的冲动。上楼左手边是佩恩恩发起的艺术金融项目《赖克投资》(2017),艺术家计划公开招募20位投资人赞助非洲健美选手Jumbo在华的运动事业,并对他未来的部分收益分成。台上的Jumbo在为不在场的评委和投资人展示竞赛动作,而我身旁的赵天汲一声喝彩把严肃的他给逗乐了,收获某种情感反馈后的Jumbo似乎开始更加卖力地表演。二楼另一侧是“冯火”以提取或反思参展艺术项目关键词的方式创作的“前言墙”,游走在展厅中的观众可以从各个角度参考这块巨幅广告牌上的提示语。

晚上7点到达K11开幕酒会时,整层美术馆已经被电子乐和人潮填满。挤进“.com/.cn”的展厅,发现观众的现场反应恰恰自然地展现了展览所探讨的互联网文化。一位衣着优雅的女士站在Martine Syms的壁纸作品《99个小动作》(2017)前,对志愿者说,“小姑娘,麻烦你先帮我拍张照发朋友圈,再给我导览吧”。另一位被同伴笑称为宅男的观众,坐在苗颖的躺椅《景观.gif》(2013)里,调整各种姿势摆拍,却不小心碰掉平板懒人支架上的iPad。这种经验很像我们躺在自己家的床上看手机,手一滑,电子屏幕拍在脸上。新任K11艺术基金会艺术总监的刘秀仪表示,K11购物中心带来的受众的多样性,让她的工作充满挑战与乐趣。离K11不远的8号桥正在举办现代传播集团与豪瑟沃斯画廊(Hauser & Wirth)共庆二十五周年的合作活动。张恩利10米高的现场装置《彩色塔》(2017)中,组成作品的纸箱被建筑物顶端的架构穿过。在随后首映的NOWNESS系列短片《时代肖像》里,张恩利的影片呈现了他描绘过的各式容器,人本身也是其中之一。两组创作以温和的氛围容纳了庆典的热烈。

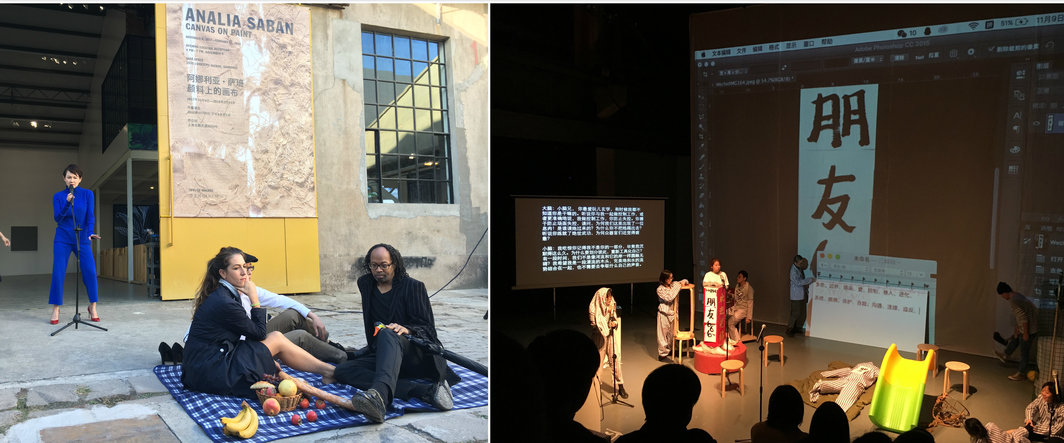

9号是西岸艺术与设计博览会VIP预览日,我打算这一天集中逛博览会,虽然并不期待一天时间能不一件不落地看完三大展区所有作品。相反,我选择跟随a.f.art theatre 芳翎的表演项目《让我们成交》(Let’s Deal)所设计的路线,进入并观看一场视觉信息爆炸的博览会。下午三点多到达西岸时,表演者已经从起点东画廊徒步至乔空间准备第二场行为。黄芳翎和伴唱者N在乔空间的展览入口处扮演两位在麦克风前陶醉吟唱的灵魂歌手;另外三位演员坐在蓝白格的野餐布上,模仿马奈的绘画《草地上的午餐》。歌手随现场播放的PJ Harvey的歌曲《The Wind》里的节奏舞动,口中反复唱诵赞词,“…my friend Serge…has bought a painting”(我的朋友Serge,买了一张画),“TANK, TANK, TANK 2018” (意在称颂2018年即将盛大开幕的油罐)。表演一结束,观众便进入乔空间参观阿娜利亚·萨班(Analia Saban)的个展“颜料上的画布”(Canvas on Paint)。被编织进亚麻画布的深灰色丙烯颜料赋予了绘画雕塑般的立体感。艺术家反转了颜料与画布的主从关系,将画布这一支撑颜料存在的物质背景前置。一角挂在高处的《上色的破布(上了底色的棉画布)》(2015)自然垂坠,未上色的白色底面会翻折于上满油墨的表面。

我离开乔空间时,《让我们成交》的演员已经按时间表进入西岸艺术中心,开始了第三场快闪式的行走剧场。在没有任何声音提示的情况下,我只能靠运气在某个画廊展位碰上流动中的演员。项目试图展现零度表演,即不过度依赖剧本、台词的演出行为。保持沉默的演员在现场流露的表演痕迹仅仅是他们不同于观众的行走速度。突然,空白空间展位角落里的两把椅子被搬到了中央,一名dealer拿着iPad向坐着的“藏家”推销,另有两位演员缓慢变换动作,黄芳翎围绕他们迅速走动,不时张嘴比口型或打手势。a.f.art theatre 芳翎的表演项目在不改动艺术博览会原有框架的前提下,通过演员自身的能量调动现场观众的情绪,从具体的交易情境中短暂抽身。

“天才帐篷TALENT”展区的画廊大部分会选择展出具有一定实验性的项目。广州画廊的展位被艺术家组合山河跳!(黄山+黄河)改造成一座占卜屋,空间布有两道白色门帘,远看通透,走近方显私密。酒红色的桌面上摆有一套《动物成语占卜卡》(2017),以及一个盛满10块钱钞票的纸盒,盒身写有“卡牌占卜,每次十元”字样。我用微信扫二维码转了占卜费,总算在博览会里“消费”了一把艺术。我抽到“惊弓之鸟”、“麻雀虽小,五脏俱全”、“龙困浅水”、和逆位的“金蝉脱壳”卡问事业,艺术家掐指一算,劝我扩大格局才能更上一层楼,感觉她算得很有道理。没玩够的我转身去测免费的高速占卜,一边默念同一个问题,一边用手机对准高速占卜视频拍下一帧,截取到“坐井观天”这张牌。我自助翻看艺术家提供的《牌!意!介!绍!》手册,抽到的牌对应的解读是“要去探索”。两次占卜结果居然不谋而合,莫名感到满足。“天才帐篷”走廊尽头是纽约YveYANG Gallery的展位,起初我以为画廊展出的是一位艺术家的个人项目,因为不同媒介的作品看起来毫无违和感。仔细翻阅资料发现,YveYANG主要关注的是与科技、建筑、声音等跨学科领域相关的艺术实践。本次带来的三位艺术家Bjorn Sparrman(大理石声音装置《城市意象》),Sam Ghantous(录像《建筑混合推特机器人教程》),Tim Enthoven(绘画《非对称公园》)更像是在联合呈现画廊内在逻辑的连贯性。一进门的J:Gallery展位也颇有意趣。画廊在展陈设计上与建筑师合作,令十位风格各异的艺术家共享了一条彼此关联但层次分明的观展路径。

从“天才帐篷”出来回到西岸艺术中心门口的广场,夜幕中最显眼的还是刚刚拿到ArtReview Asia Xiàn Chǎng单元特别大奖的装置作品《树影》。王卫创作的马赛克瓷砖树影在造型和色彩上特别逼真,让我想到自己上考前班那会儿素描老师一再强调的“拉开黑白灰关系”和“明暗交界线”。观看Xiàn Chǎng单元里的户外装置作品本来就不受开放时间的限制,而《树影》这件场域固定的创作似乎随着变化的光照与天气实时生产着新的现实。

晚上八点,我再次回到明当代,观看由“44剧场”集体创作的表演《朋友666: 气动之心》。剧作借鉴了1921年达达戏剧《气动之心》(Le Cœur à gaz)的结构,并建立在社会实践艺术家过劳生病这一基本设定之上。剧本的原型人物是因过劳喉咙里长了息肉的广东艺术家朱建林,其他主创人员各自认领并扮演他体内的某个器官,在剧中互相指责。《朋友666: 气动之心》随着“一位艺术家倒在布展现场”拉开序幕。剧中“大脑”的扮演者,也是负责剧本整合的张涵露站在红色演讲台上,组织其他身穿条纹病号服的器官进行关键词投票。获得高票的关键词“多余-疾病”,“进化”,“控制、劳逸、造反”,“爱”,“沟通->连结”依次成为五幕剧中每一幕的主题。演出中有不少情节把严肃抽象的概念有效地转化为生动立体的场景,比如在第三幕一开始的抢椅子游戏,便形象地呈现了秩序、分配、等级、流动等意象。然而,基于非常有限的戏剧理论与观看经验,我个人觉得这场演出在视觉设计上并不那么赏心悦目,或者说讨好观众。台词以及文本之间的关系反倒是更具可看性的戏剧元素。

看完一个多小时演出的我饥肠辘辘,已经成了从大脑到脚后跟都不再运转的过劳观众。跟着浩浩荡荡的人群先去安龙路的大饼油条店喝了一碗咸豆浆补充能量,随后转场到附近的利通面屋,开启居酒屋户外畅饮模式。施昀佑拿出他特意从台湾一路背来的金门高粱酒给大家庆功。张涵露坐在我旁边,继续发挥“大脑”的作用,有条有理地言说“44剧场”的创作方式。开场的关键词投票再现了“44剧场”一直以来使用的工作方法,成员之间的平等性生成了无数次讨论,致使团队合作效率几乎为零。整场表演看上去比较混乱的原因同样在于其艰难的创作过程,“44剧场”不设导演,没有谁能一个人说了算,每个细节都需要经过全体讨论确定。大家不断地寻找一个中间点,探索如何在无组织、去中心的理念下创作出有一定形式或完成度的作品。“神经”的扮演者潘赫甚至慷慨地提议分享给我“666”微信工作群的聊天记录,但我想,从其中一员那里接受这份一手研究材料之前,或许要征求每一位创作人员的同意才行。

听上去如此和谐的“44剧场”在凌晨两点迎来了一个极为戏剧性的时刻,“腿”和“神经”的扮演者突然在酒桌上发生了争执。和剧本里讨论的过劳议题不同,“腿”站在长桌的一头指责坐在中间位置的“神经”,认为“44剧场”在工作过程中没有留出足够的空间讨论发生在大连的问题。我并不了解“666”具体的工作方式和内容,也不知道在大连究竟发生了什么问题。作为一位不明真相的外来观众,我没有任何立场鼓掌或劝架,表示同情或愤怒。不过,这番关于话语权的争论虽然不是正式表演的一部分,却像一块不必切除的良性息肉,推动“44剧场”反思自身的集体实践方法,特别是每个成员在团队中所处的位置以及发挥的作用。坚持到凌晨五点观看这场抵抗效率、永不落幕的戏剧,我猜,伴随型的“有效”观众大概就是这样被实践者慢慢培养起来的吧。

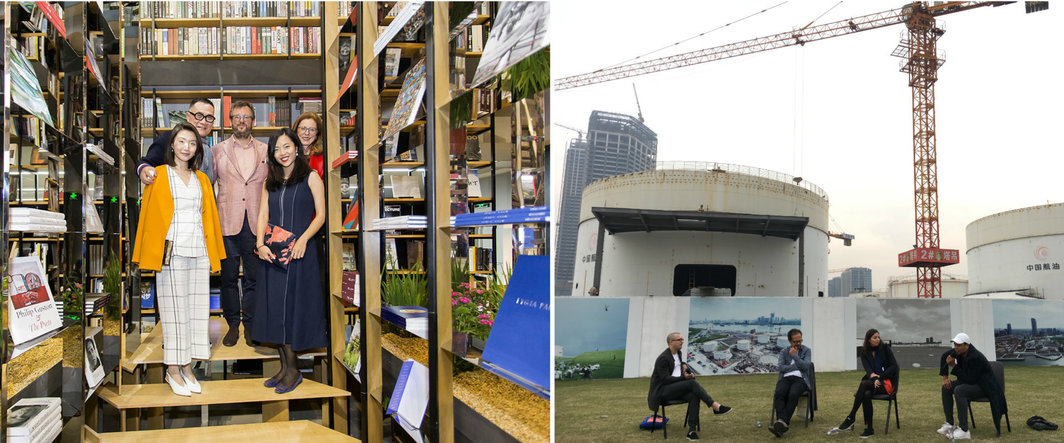

10号下午两点,在油罐艺术中心工地外一场名为“无中生有:艺术家想象未来美术馆”的对谈中,《艺术界》主编岳鸿飞作为主持人,与三位嘉宾艺术家阿娜利亚·萨班(Analia Saban)、奥斯卡·穆里洛(Oscar Murillo)以及达米安·奥尔特加(Damián Ortega)坐在草坪的椅子上,与背后正在建设新机构的塔吊仅有一墙之隔。奥斯卡·穆里洛提及他与慕尼黑艺术之家(Haus der Kunst)的总监奥奎·恩维佐(Okwui Enwezor)从相识、工作室访问,到合作个展的经历,把变动中的机构定义为一个由人际关系建立的空间。有点坐不住的他经常转身望向戴黄色安全帽好奇探头的工人,认为不在这场英文对话之中的他们,恰恰总结了当下美术馆建造浪潮里的资本主义全球状态。在乔空间举办中国首次个展的阿娜利亚·萨班说道,自己作为一名游客期待在中国的机构里看到与亚洲、非洲、拉美艺术相关的研究资料,在旅行中探索世界。对谈结束,大家在油罐艺术中心举行的马特·桑德斯(Matt Saunders)个展庆祝酒会上吃到了地道的北京小吃—烤红薯。

今天的西岸不光有博览会,展览开幕也不少。除了香格纳的余友涵个展,艾可画廊的唐狄鑫个展,以及已经开幕的东京大田画廊上海空间的竹川宣彰个展(“猫奥运”成为此次西岸博览会期间朋友圈刷屏率最高的展览之一)以外,还有余德耀美术馆由巫鸿担任学术顾问的大型群展“上海星空II”。陆平原的个展“成长的烦恼”把没顶画廊改造成了一个迪士尼般的梦境。和之前在OCAT一片漆黑中讲鬼故事所呈现的诡异效果不同,此次艺术家通过童话世界特有的缤纷形式捕获观众。周育正在马凌画廊的个展“刷新、牺牲、新卫生、传染、清新、机器人、空气、家政、阿姨帮、香烟、戴森、现代人”声称建造了上海空气质量最佳的画廊。除了一排空气净化风扇和满地游走的吸尘机器人,艺术家还通过app请来一位阿姨到现场擦拭展厅中段放置的若干雪白的巨型餐具。正在做家政的阿姨以为我冲她笑是为了跟她合照,然而她靠近后我只是用指尖试探了一下她手中的白色抹布,发现抹布是湿的且微脏。与其说阿姨是在辅助表演,不如说她只是换个场所履行日常的工作职责。回到西岸博览会附近,我先去了马路对面的瓷屋, “邂逅:周滔”的策展人孙冬冬邀请设计师欧阳昆仑根据艺术家的创作内容重新设计了展览空间。从不同时间点播放的同一件录像《潮》(2007)掩藏在几处桥洞般的陈列舱里,提示着作品中艺术家在珠海海岛边的一个废弃的军事碉堡内停留一天的体验。类似地,观众绕到展厅后部的观展路径,也呼应了《凡洞》(2017)中的迁移主题。傍晚,“天才帐篷”中,秦思源和乔丹·沃尔夫森(Jordan Wolfson)的对谈围绕后者在池社新展“江轮之歌”进行。艺术家谈论自身创作的方式很像他在作品中加入流行音乐那样直截了当,不断塑造观众的注意力。观众在观看影像的同时,也反过来获得了艺术家观察这个世界的视角。

12号从南京四方当代美术馆的开幕表演回到上海以后,我就开始放飞自我,不再被某种展览错失恐惧症(Fear of Missing Out)牵绊。当然,我还是不想错过大家赞不绝口的陶辉与李明的展览现场,但从外滩美术馆出来,我放弃了原计划剩下的讲座与展览,按唐狄鑫分享的大众点评链接找到索福德体育馆,看了一场“上海对杭州”的足球赛。在上海不断赶场开幕,after party,让我第一天就产生了回北京的念头,博览会中碰到熟人,发现这么想的不止我一个人。当晚从虹桥回北京的航班不断延误,总算在凌晨四点半回到家。然而,北京最近发生的一系列社会事件,常常让我回想付了了在“流动者会议”的策展前言中引用的安东尼奥·内格里(Antonio Negri)所提出的作为不稳定工人的艺术家(artists as precarious workers)或者说作为艺术家的不稳定工人(precarious workers as artists)。越来越多的艺术家把工作室搬去租约更稳定、艺术氛围相对活跃的上海,而选择留下的人则似乎见证着回不去的北京。

文/ 缪子衿