所见所闻 DIARY

同样作为实践者,艺术家与策展人的关系令人尴尬且害羞。照理是共同打理家业的手足关系,却总是一不小心变成员外与正房的关系或,员外与侧室的关系或,员外与婢女的关系。因此,当看着策展人们罗列起来谈各自的实践,对于坐在台北市立美术馆视听室红沙发椅上作为艺术家的我而言,有种角色互换后诡异的奢侈感受。

CIT19(Curators’ Intensive Taipei 19)国际论坛为期三天,以“跨领域策展、展览机制和教育转向”、“跨地域、跨文化的策展与地缘政治”以及“策展与艺术史的构建”三个命题,串起十五组关注策展实践的策展人、写作者、研究者。如果单就讲题来看,会以为这些实践者们似乎有志一同地以跨越及连结作为关键手势——无论其工作内容及形式是更着重在时间或是空间——来针对“超越”工作,以想像当下的策展是什么,可以是什么。但实际上,讲者们对下列问题的思考大相迳庭:艺术在当今讨论的重点为何?谈亚洲的重要性为何?及在上述两个提问的前提下,艺术与地缘政治的关系为何?所谓的大相迳庭并非指方法上的暂时殊途,而是指定义的差异之大,导致同归的可能几希;而对于原点与目标的不同设想,当然也影响了实践过程中在地与全球的关系、作者与观者的关系,或换句话说,在“我们”、“你们”、“他们”人称之间游戏规则的订定。与其假装大家都在共作,下面我将列出对立项,而前两天的论坛也的确上演了两路头也不回的生产性岔开。

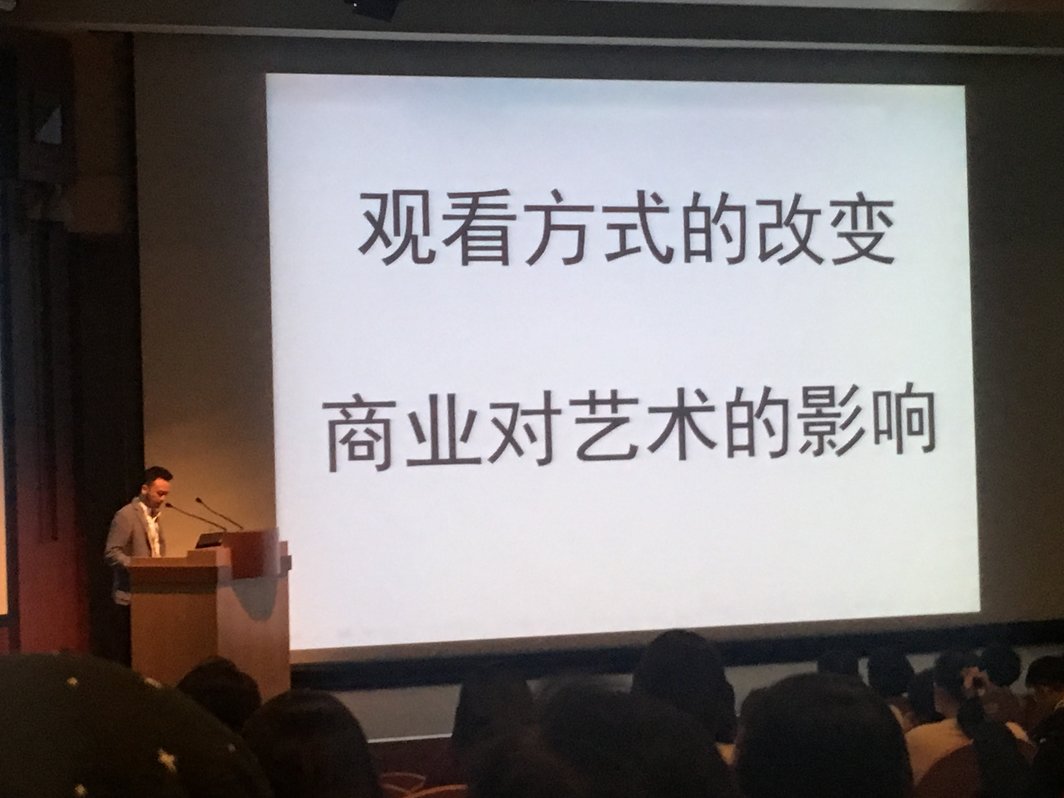

瑞克斯媒体小组(Raqs Media Collective)是三天论坛中第一组专题讲者,他们在简报的开始引用了诗人及小说家Ocean Vuong谈他在今年出版的第一本小说《On Earth We're Briefly Gorgeous》的内容,他说在西方叙事学中,情节本身是最重要的依归,所有角色都必须依附于此,但他想要他的角色能够摆脱单一情节的治理系统,因为“我想要那些人物都如其所是地存在着,充满了许多故事而不仅仅是服务于一个故事”。对瑞克斯媒体小组而言,上述对角色与情节间主从关系的思考也点出策展实践者的核心困境:如何不要让习以为常的叙事,或是特定“主”角来凌驾其他角色?视展览为处于特定时间、空间语境中的戏中戏,他们的实践都是试图在上述的考量中,建构出一个对等、动态的、交织的网状环境,也只在这样的前提下,教育一词才浮现,不是以单向或单点朝外的,而是以“让灌木丛生长”(the making of a thicket)的态势。如同瑞克斯媒体小组,ruangrupa对教育的定义及使用也不是上下关系,共同创立的计划Gudskul不仅是个公共学习平台也是机构实践,在他们的工作中,教育与生态系统(ecosystem)是不可切分的,唯有创造出共学、共享的生态系统,不被轻易化约、可再生的知识生产才有可能,而他们也取径印尼打发时间(hang-out)的传统,试图让这样的互动模式成为明确的教育方法。但接下第15届卡塞尔文献展策展团队的他们,也透过这个将演讲厅转变为客厅的成员问答对话中讨论到一个难题:他们师法印尼农业提出Lumbung(米仓)作为方法,在这样的积累系统中,社群间生产的谷物将在未来被共享,而自然农法也改变着社群间的关系(他们举的例子是,当不使用肥料,他们的对话就会由“我们这一季少收成多少”变成“我们能发展什么样的替代方案”),但将这种方式的规模扩大的可能及极限为何?在不同脉络中真能被应用吗?这两组多重身份的实践者所呈现的问题非常关键,当目标是彻底改变主客关系——不只是主客易位,而是“打开”关系——那么无论是真切地重新审视当下环境、重新调校系统关系或在往返过程间的试误,都要求着与全球化相悖的时间感及时间运用方式,他们实践的动人之处也就在于试图解决这个不可能的难题。但与此对比的则是几组机构内策展人(台北市立美术馆、上海外滩美术馆、东京现代美术馆)的发表,当他们说“现在是‘艺术能做什么’取代‘什么是艺术’的时代”,并强调“混种、开放”以解决“展览形式僵化”及“展览核心过度重视立论阐述”,或更直白的说,机构面临的是要“刺激参观人次”的问题,因此放进表演、建筑等领域以“解放观众”、“开发新的可能性”及“扰动结构与关系”(引号内的内容均来自演讲者的发言)——突然间,主客问题也解决了,治理系统也不存在了,而且以超级有效率的方式一劳永逸地处理完毕,晴空万里,阳光普照,世界根本没那么难。

如果第一路的岔开是基于对时间的使用及想像(当然也包含相应的,对效度的想像),第二路的岔开则是基于对所处空间的划定,及对该划定的政治性理解的差异,而在“这里”与“那里”、“我们”与“他们”间划界的同时,呈现自身与再现他者成为两个在第二天论坛中不断出现的提问,郑大卫(David Teh)与吕佩怡、柔依·巴特(Zoe Butt)与徐文瑞作为两两成双的对照组,也各自回应上述两个提问。常常,当有人想要反对“某某年代之前并没有什么什么(如:当代艺术、策展等)的定论,所使用的方法就是挖出传统并强加当代诠释于其上,人工制造出在地的线性发展,但事实上这样的方式不过就是欲拒还迎地承认了舶来词汇的单一定义及演化观,在这样的前提下,郑大卫的发表非常适合用来当这个论坛命题下所有发表人的BGM,尽管有些是音画合一,有些则是悖离。他的发表在三个限定条件下——20世纪下半叶出现之“独立”策展人的、当代语境下的、东南亚地理条件下之自由世界的——重新讨论策展职能(curatorial function),并探讨在上述语境下,策展工作与国家权力、官僚劳动及作者权间的关系,而在同时,后殖民资本主义、消费主义及全球化则让整盘棋局有了更加复杂的前提。当一片特定地理范围的提出,同时混杂着内建的特质及对外“全球”市场的商品化需要;当总体政策优先于文化政策而优先于文化,再加上审查机制的运算,官僚体系之外严格意义的“作者”(或是仅担起作者的功能但回绝作者的命名)是可能的吗?而困境的解方或许就在于,细致地回应梳理在地现实之后的精准提问。而当郑大卫谈到在新加坡可说是国家担负那个运作策展职能的角色,台湾的南方热似乎也是国家政策作为更有力的策展人的体现。在吕佩怡的报告中,最有意思的或许不是“南方”相关国际、在地展览的案例,而是即使李登辉时代开始推行南向政策,政策本身却完全与国民党、民进党两党轮替直接相关,而当政党政治、台湾定位、文化政策连成一气,官方补助款及委托案又总是台湾艺术工作者最主要的资源来源,因此愈见清晰的是,郑大卫的新加坡案例在亚洲当然不会是个案。而徐文瑞与柔依·巴特分别在做“在地展览”及“国际展览”时,同时面临到再现他者的难题,前者以他做原住民当代艺术展览的案例,点出作为一个“主流艺术圈的、外来者的、殖民者后代的”策展人面临的道德困境;后者的提问则是,在跨越文化边界之时,当邀请的艺术家以非己身的境遇为主题、当这个展示的对象是“国际观众”,哪些是实践时的必要考量?她以良心作为意识、强调策展人作为历史推动者的责任作为工作时的依归,而她对展览中各部分框架——该时间点下全球的、当地的、艺术家的、策展人的、观者/参与者的——交互作用的谨慎处理,也再次把带我们带回瑞克斯媒体小组对展览框架的意识:每个展览框架都在特定环境中起作用,但它自身也在其中创造了让多重流动得以遭遇、强化的环境,这也是展览实践作为一种思考模式,如何参与型塑出复数语境的方法。

这两天的论坛结束后,看着我自己重组的几组对照,有种模糊的感觉是,对比东南亚及南亚的实践者,台湾的实践者快速摇荡在“超·在地”与“超·国际”两端,两端之间并没有中间值,也就是这次命题中的亚洲——除了肤色、饮食等日常,我们似乎不会意识到亚洲(不管哪个方位的亚洲)与台湾的关系为何,而这个中间值的缺失,也让台湾失去分析、质疑、提出框架的能力。尽管海洋史作为全球史的一支已成显学,但或许是台湾历史发展中,中美因素的影响,就算生活在四面环海的岛屿,我们却总是以二手的陆地史观而非海洋史观来遭遇世界,或许台湾是太轻易的就相信“越在地越国际”这句便宜行事的鬼话了。

第三天的论坛我没去。星期天是一位逝世之时已虚岁103岁的历史学者及革命者的追思游行,我背着相机跟着人群浩浩荡荡由台大校门口走到凯达格兰大道,到了凯道之后,我坐下来听题为“真人图书馆”的短讲,由十五位涵盖历史学家、计程车司机、纪录片导演、诗人、政治人物等不同职业的讲者讲述这位前辈对自己、甚至是对自己所属的领域、时代的意义,有的人学识渊博且能言,将逝世前辈的在地经验放到国际脉络中重新分析;有的人则害羞腼腆,但仍用力地以他所能调动的简单词汇邀请听众共感,每个人的时间约莫二十分钟,多巧啊,不管是人数或是讲的时间都跟论坛差不多,且同样的,某些人着重经验而另一些人着重概念。我不断比对着北美馆内以艺术之名形成的论坛,和在总统府外以运动之名形成的论坛,比对二者之间在形式、动机、目标上的异同,以及同样是将改变现实为目的来集体共作的号召中,生产者与买办、修行人与神棍各会以什么样的话术现身。

听到一半,手机收到有人传讯息震动了一下,还在论坛的朋友ㄅ传了张水平超级歪斜好像很不情愿拍的照片,一个穿着拖鞋的白男人在台上定格。

手机震动,讯息来自朋友ㄅ:

“这个白男人策展人花了10分钟感谢大家~”

“然后继续告诉大家为何不要念稿以及酸特定讲者过度准备。”

“他毁了所有深入讨论事情的可能性,我才不信如果他是有色的女性有办法这样做然后不被呛翻。”

手机又震动,讯息来自另一个朋友ㄆ:

“都是欧美的理论参照⋯⋯”

“竟然还有Aby Warburg!?==”

“没有亚洲经验的历史学⋯⋯这根本只是白人中心叙事的地区性补述。”

后来我回家继续查了Ocean Vuong。在一个谈话节目中,主持人请他分享他不识英文的母亲第一次参加他朗读会的情形,他说,朗读结束后听众们都起立鼓掌,但当他走近母亲时却发现她在哭,Ocean Vuong很紧张的问她怎么了还好吗我我我刚刚有做错什么事吗,他的母亲说,“我只是没想到我能活着看到这些老白人为我的儿子鼓掌”。作家说,他在工作时总着迷于语言本身,但母亲则教他注意到,重要的是这些文字如何影响了世界。在此,我们回到了论坛中机构策展人三番两次提及的表演性,或许这个字到头来能给我们最大启发的,就是将任何所见都以表演视之,而当我们想直面“亚洲怎么了”或“台湾怎么了”,论坛中的某些演出将成为呈堂证供:除了讲述内容之间的汇合与岔开之外,白男人能对其随便的态度仍然有自信是表演,这么随便了还有台湾人觉得这洒脱也很不赖也是表演;长官在致词回顾台湾策展发展时并陈了自己的生涯发展是表演,某场论坛回应人在问答环节花了不成比例的时间颂扬主办长官当然也是表演。于是,老白人的小故事在此当然只是借代,也只能是借代。

*标题来自台北市立美术馆资深策展人萧淑文在谈到将表演放进展览时所说,“[...]但这一切都没有写好的文本或剧情。观众可能成为创作者,或者某个更戏剧性的事件正发生在观众眼前,顿时让他们不知所措。”

文/ 张纹瑄