所见所闻 DIARY

12/17 小邓

接到一个朝阳区疾控中心的电话就进入了“in limbo”的状态:不能出门,不确定自己是否在某种控制范围中,不确定是否感染,不确定明天会发生什么。

没有什么比朋友Y发我的这张图片更不确定了。Y被告知自己与那位确诊病例——姑且叫他小邓,拥有一个称呼才与我们和他的“密切”关系有匹配感——在店的时间有重合,因此同样喜摘“密切接触者”的身份;于是虽然我很久没有与Y一起吃面(那天我们是分别前往面馆),曾经有一阵我们经常一起吃面,没想到今天吃面又把我们系到一起。Y找到一张当时他拍下的照片,这张照片要不是成为了唯一“目证”,可能永远不会被这样观看吧。因为小邓是一个人去吃面的,所以不是面前这桌中与两位女士共餐的男士,我们都觉得照片左侧边缘的这位眼镜兄,与右边刚取完面背对我们走路的老兄,目测都不止27岁(新闻里小邓年龄)。于是只剩下一个目标了,右前方餐厅深处阴影中独自吃面的那位,我们锁定了小邓,就在这张照片里,确定无疑!我们见到他的模样了,这位素未谋面的“密切接触者”。

Y变成了时间侦探,像法医一样对自己的记忆展开解剖。他翻看自己的支付记录,几点几分他支付了这碗面,几点几分在下个目的地买了烟,这中间的差减去高德地图告诉他这段路程需要的行走时间,得出结论他吃面只花了七分钟,因此被感染的可能性不大。这些数码指纹,简直是记忆解剖的手术灯,照亮一切可能被遮蔽的细节,也是流行病调查的福音。然而看似无孔不入的防疫控制,原来身处其中的时候有的只有漏网之鱼的迷茫。

12/18 情绪消耗

最终还是“尘埃落定”被带走了。我先前在脑中想过很多遍,如果要来隔离,我要带哪些书。因为并非14天而是10天(竟然有一点点失望),所以我最终也没有带很多本。还没写完书评的马雅可夫斯基传记,还没有写完印象记的金特的小说《冬民》,以及一本《爵士乐史》。在出门最后一刻我带上了蓝牙音箱,希望日子不至于太寂静。

其实来酒店集中隔离从理性来讲并不意味着什么,我感染的可能性并没有增大,但是这一系列仪式:等待、通知、不同人通知(疾控、街道、司机三人都是年轻男性,南方北方口音都有——这些细节稍稍分散一些注意力),从小区的人面前上车,进酒店、一系列消杀和隔绝的程序,却加强了情绪的强度。今天大部分时间都在惊慌,焦躁,以及微信上向朋友们寻求安慰中度过,因此过得飞快。印象中,隔离的时光是漫长的,度日如年。我很渴望这种“度日如年”,因为平时都太忙了,永远时间不够,好多年没有如自己心愿地去阅读、看片、写作,“时间过剩”于我是望尘莫及的,因此我总对监禁有某种不恰当的想象。因为情感的强烈和空白并存,到此刻想写些什么来记录情绪浓度饱和的一天,但我已经忘记了很多时刻,也因为情绪消耗而累了。

12/19 青年处境

早上醒来,提醒早饭已送至的敲门声有两下,一种非主动的规律生活就此开始。在红得惊悚的穗康码页面打开了昨天的核酸检验结果:阴性。重新以年初那种精神强度关注疫情,因为切身。看似严控的宏观角度防疫措施中,一些个体像被聚光灯忽而照亮,那些流调中,措辞严格把握、看似手术刀冰冷的描述中闪烁着因真实而荒诞的秘密。我们发现Y的行程和生活轨迹被大肆公布:五天内吃了两次饺子,四天都去瑞幸买咖啡,还被人民日报微博转发,网友留言“饺子就咖啡,一杯又一杯”成了梗。读到这条公告的网友可能搞不清楚背后是一位生活状况尴尬、从望京搬去燕郊的艺术家。而行业内各个小群中也传播着小道消息、猜测、调侃、笑声……

这件事成为今年看似(假装)风平浪静的华宇奖的后续,我认为意味深长。华宇没有直接回应去年的争议事件;但是,华宇使行业内同代人可以连续多日一起工作、相处和谈论(当然是那些茶余饭后的部分更能谈出些东西),很多生活的和友谊的时刻发生,一些真实自然浮出水面,冲突和窘境因此也在所难免——这些冲突和窘境在大部分其他场合是被重重权力结构所规避的。从这个意义上来说,华宇作为青年艺术家奖成为一个鼓励大家面对青年艺术家真实处境的契机,包括此次让人哭笑不得的“后续”,如此也不错。

12/20 恐惧政治

今天看到一个有趣的说法:“有害的概念”,来自一篇批评COVID-19期间结构性排外和歧视黑人事件的文章下面的一条留言评论,留言认为文章中作者说“没有人是非法的”——即认为签证过期停留的人和合法入境的外国人应该被平等对待——的做法是“有害的概念”。我很好奇一个“概念”何以“有害”。

“有害”这个措辞很多情况下是一种家长视角,就像政府在防疫中的策略:通过强调和定义“有害”来散布恐惧。散布恐惧的做法包括且不限于:将病毒的传播方式神秘化(比如昨天发的钟南山谈“环境”感染的文章中其实并没有近期新的科学发现);间接地把病人和疑似病人(密切接触者)都刻画成为“有害”的;过度赞美医护人员的“牺牲”;防疫措施的黑箱操作;地方疾控中心将还未确诊的“密切接触者”——现在我明白了其中的密切程度——的行动轨迹被公布;非公共卫生机构(比如一个艺术机构)打听机构外人员的私人健康情况用来评估风险……这些“防疫”措施是必要的吗,是神经紧张的反应,还是希望使更多人神经紧张来达到控制的效果?

病毒和病毒感染者已经成为了恐惧的源头,人们闻风丧胆——我从家里出来时,因为救护车已经停在了小区门口,物业也听说楼里有人“有问题”,在我准备下楼即将上电梯时里面恰好有一位保洁人员正接到电话,电话对面是物业在告知我的房间号,并且说要消毒;而因为这位保洁阿姐知道住在701的就是我,我立即被拒绝上电梯。我很担心隔离后回到住处会遭遇怎样的区别对待。一切与病毒接触的人事都是“有害”的,一定要消毒(灭)。

制造恐惧的氛围大多情况下是为了惩罚犯罪吧:“杀鸡儆猴”,但在公共卫生事件中恐惧是没有必要的。恐惧吞噬灵魂。恐惧至少侵蚀理智,在我自己这里也一样:前两天在太多不确定性的笼罩下,我几乎无法专注工作或阅读,需要很多情感支持,时间就这样过去了,一天过去什么也没做也感到疲倦。如此证明,忧虑的情绪也可以消耗巨大能量,它使人失去行动力和判别能力。恐惧政治需要承担一个长期的结果,当然这也是治理者喜闻乐见的,那就是一种广泛的反智倾向和能动性欠乏。

这种恐惧政治也使例外状态无限延长,所以动辄“进入战时状态”。《1984》中大洋国宣扬“战争就是和平”,战争是常态,和哪个国家作战不重要,只要持续有战争,因为战争的状态可以让国民居危思安,将国家的利益放在第一位;在例外状态中,人是随时顺服于指令的。在此时,只要关于疫情,街道可以给你指令,派出所可以,小区保安可以,隔离酒店员工可以,任何一个拿着测温计或者持有电讯信号接收端想要读取你的数据的,都可以向你发出你不得不服从的指令。公共健康事件的主体是公民,我们有责任和权利共同度过危机,而如今大家深陷恐惧,在一年间公共领域成为了大型军事服从场景。

12/21 冬至

枸杞叶猪肝汤、羊肉腐竹、糯米珍珠鸡……虽然伙食不错,但是体力消耗少,生活内容单一,导致没有胃口。因为久坐,臀部和髋部有筋骨上的不适。每天早上泡咖啡和晚上的运动是我从以往生活日常延续而来的例行事务,也使我跟之前的状态保持某种联系,以此保持理智。

我时常想起朋友O因为涂鸦被控“寻衅滋事”在看守所度过七个月的经历,他的经历也塑造着我对监禁的某种想象。但是和他比我的条件太过优越,可能更像政治犯;而另一位朋友L提醒我,中国的政治犯今天都在绝食或者被逼供呢,哪有酒店隔离这么舒适。

“天降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤……” 这是一种迷思。一些朋友对我说,隔离是个大好的“做点什么”的机会,可以拍片可以写诗写小说。但是到目前看来根本不可能。对我而言,灵感和激发是发生在持续与外部世界的互动中的。我在这里感到思绪滞纳,感观封闭。人马座渴望奔向旷野!晨间做梦梦见湛蓝的天空——比我在酒店房间每天对着的广州的纱纱的蓝天要蓝一百倍,还梦见清澈湍急的河流,河流中急匆匆漂过可见的微生物和上游冰川融化带下来的洁白冰块。

12/24 革命者形象

从十一开始准备,终于写完了马雅可夫斯基,也算是通过写作解答了自己多年存在的疑问。此文写至一半时才意识到,可以与两年前的秋瑾一文形成一个系列,都是关于革命者形象的解构。思考了一下解构的意图,我感兴趣的是:什么样的建构和话语使我们持续以一种去政治化的方式去回应极度政治化的社会生活,集体无意识的应激心理如何在未直接经历创伤的代际身上被持续触发……这种集体无意识由无数的再现形象和历史记忆构成,在细处拆解这样的形象势必也将拆松织起历史的密缝编造。或许这种拆解也是有关重新政治化(to re-politicize)我唯一可以独自做的事情了,我无意建筑新的雕像。

“让那些博物馆继续空无一人吧,让雕像底座上也空着,不要再在上面安装任何东西。为乌托邦留点空间是必要的,姑且不谈乌托邦是否会降临。为活着的身体留点空间。少点金属,多点人声,少点石头,多点肉体。” (Paul B. Preciado写推倒纪念碑)

《西部世界》中的革命者形象:Dolores和Maeve,两者都不是传统意义上的革命者,而是当代革命中的形象的两种。Dolores是勇武派,她宁愿“揽炒”,“残暴的欢愉,终将以残暴结束”是她的宗旨。她认为在一个没有平等和自由的世界里,(一部分人)和平安稳的生活是假象,被压迫者要砸碎旧秩序,才能抵达新的世界。Maeve是生活世界的守护者。她也可以很残酷,但只要自己的一片小天地不被侵蚀,她愿意付出一切。Maeve知道没有关于“新世界”的答卷,她选择从个体的生活和爱里面看到终极的乌托邦。剧中比较接近革命者的人类角色William终其一生和自我搏斗,最终却被自己投资的技术成果——AI版的自己——所毁灭。这个叙事是不是有点熟悉,只是技术升级了——马雅可夫斯基等20世纪革命者都在William的身后。

《西部世界》中关于革命的火焰是如何蔓延开的有个很有趣的说法:“Whatever Abernathy had could be contagious.” Dolores的爸爸Abernathy是主题公园里第一个意识觉醒的AI,这些AI的设计者深知,觉醒是具有传染性的,后来的剧情果不其然。想到朋友Q在谈墨西哥Zapatista运动的影响力时说到的“向病毒学习”。革命的影响力是否仅有征战和扩张的形式,这些形式依旧是帝国主义和强权的镜像。而Zapatista虽然一直没有扩大地理和军事版图,但却影响了无数个其他运动和个体;一场有限或短命的革命可以以“传染”的形式影响他人,从而每个社群或代际都可以发起自己的运动和变革,这样可以避免不重复革命者在革命后成为新的独裁者的历史。 想起《二手时间》中一位不满于俄罗斯今天的资本主义市场经济现状的老人对阿列克谢耶维奇说:“您也认为,就像现在报纸上写的那样,共产主义对于我们来说,是用密封的车厢从德国带来的传染病吗?” 这句话似乎和“Whatever Abernathy had could be contagious.” 有着异曲同工之妙。

12/25 谁的风险

国家对暴力垄断的合法性在于:作为回报,它在紧急时刻应当为其中的个人降低安全的风险,比如在这样的全球流行病中;然而我们这里形式主义的防治措施却颠倒了这种关系,又将风险转嫁到了个人。比如像我这样莫名其妙就被集中隔离的,幸而我的工作相对可以自我调控,单位也比较人性化;要是我是个幼儿的妈妈,上有老下有小,或者单身妈妈,工作也很忙,再或者要是我的工种比较临时或者竞争性大,可能离开两周就有可能丢掉饭碗,谁来弥补我的损失?不是所有人都可以承担14天或21天的缺席。除此之外,还可能要承担的诸多风险包括个人隐私被曝光(今天的沈阳一病例被人肉网暴)、被同事邻居歧视、因隔离与他人的关系损耗等等。

当我这样说马上就会有人反驳:像欧美那样失控就是好的吗?我们除了简单粗暴的比较就没有其他的思考方式了吗?在讨论中,除了轻易滑向对政治“制度”的比较和评判,我们很难去追问治理背后的代价,很难讲述受影响的个体的经验——个体仅仅在流调中作为“有害”的传染源被看见,因此我们无法讨论这些控制措施对于我们到底意味着什么。既然花费巨资和人力在各个层级做预防的工作,来建立密不透风的“网格系统”(每一个社区居住者都配对三名社区人员作为应急联络),为何我这样根本没有遇见确诊者、感染几率比较小的对象都必须送到酒店隔离?首先我不被信任,不被视为有能力居家隔离的主体;其次,地方基层决策依旧不被授权,他们只是国家意志的执行者,他们甚至往往做得更多以避免出错,地方行政只是机器里的螺丝钉罢了。网络讨论中经常出现“占用公共资源”这个说法,在我的案例里,我认为公共资源被行政系统严重浪费了。

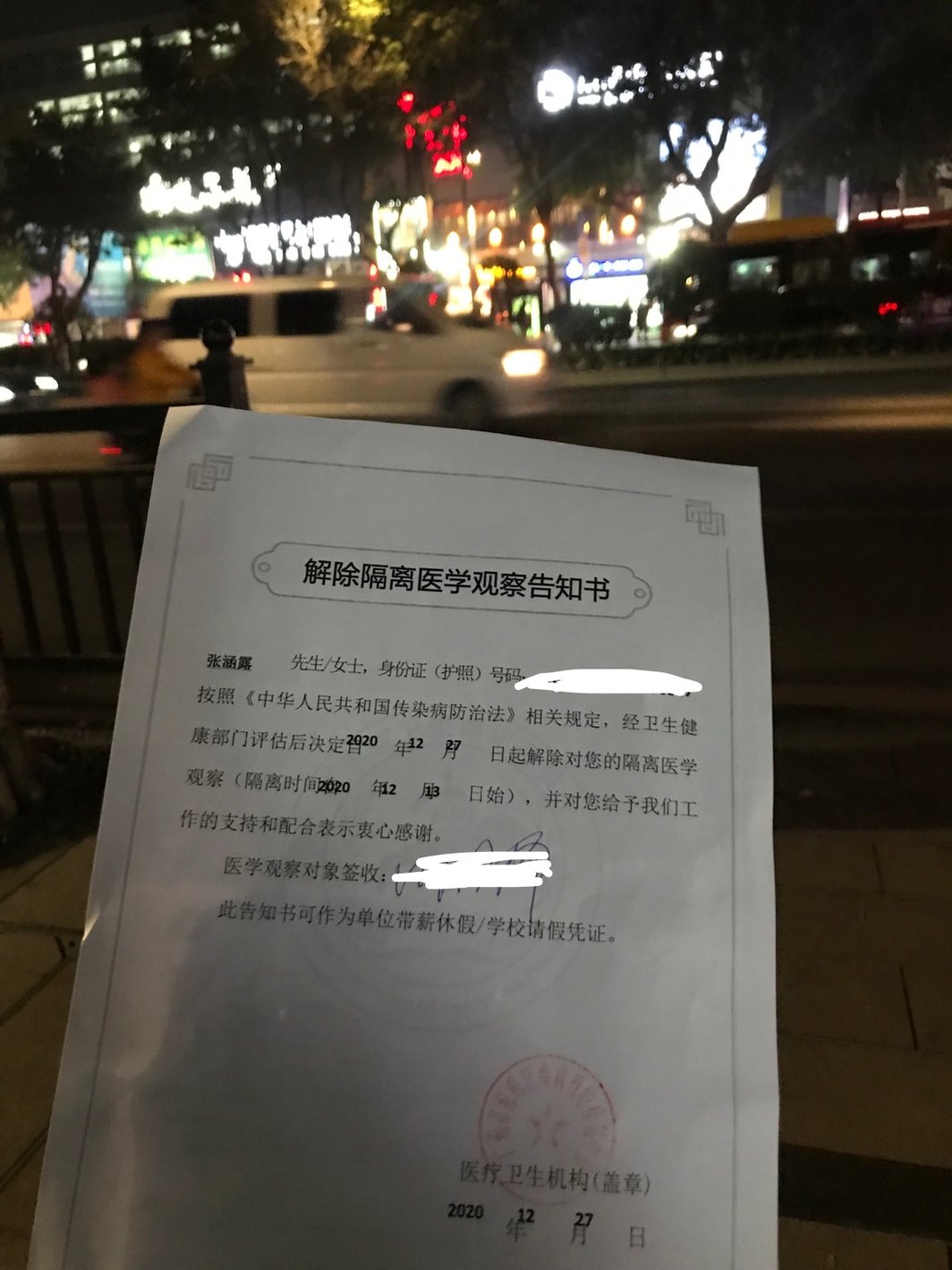

12/27 自由在望

“笔记本电脑新冠病毒阳性”这一官方新闻非常让人不适,一则常识性的、次要的讯息却被放大,通过人为的、犬儒的传播狂喜,造成既恐惧又娱乐的复合效应。这种传播也是极其反智的。在严肃新闻制造笑话来去政治化的同时,网民流传的笑话则侧面体现了这一系列病毒事件里的政治性。这里有一个:

今日望京居民全部要求做核酸检测

家属:出门吃饭吗

我:吃吧,吃个贵的

家属:为什么?

我:万一出现在流调里,也显得高档一点

家属:所以不吃庆丰包子铺是吗

我:对,为北京争光,吃个火锅

吃最后一顿隔离餐,菜色挺不错,竟然心里升起了一丝丝舍不得,但0.5秒之后就被理智镇压了——防火防盗防斯德哥尔摩综合症。要出去了,竟有一种生活重新开始的不安的兴奋。正所谓:爱情诚可贵,美食价更高,若为自由故,两者皆可抛。

文/ 张涵露