所见所闻 DIARY

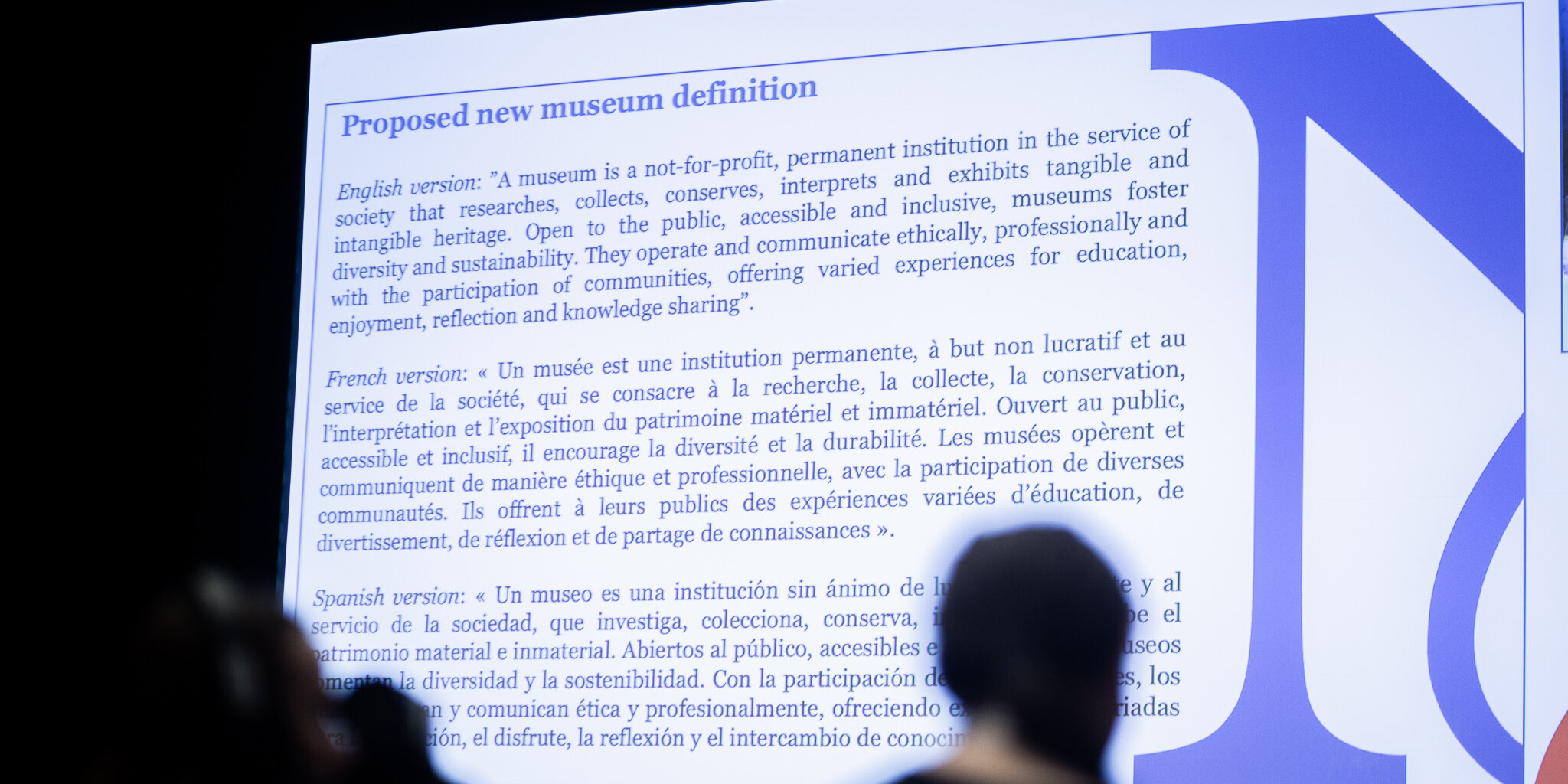

2022年8月,当身边友人纷纷飞往卡塞尔之际,我随着全球博物馆人的脚步一同来到了布拉格,参与国际博物馆协会(International Council of Museums,ICOM)举办的第26届国际博物馆年会(ICOM Prague 2022)。本届年会以“博物馆的力量”(The Power of Museums)为题,是自2019年新冠疫情于全球爆发后的第一场国际博物馆盛会,此外也因为会上公布了博物馆的新定义而更加受到注目——讨论了近六年的博物馆新定义终于在现场与线上超过千名会员的见证下,以高达92%的同意票尘埃落定:“博物馆是一个为社会服务、非营利的常设性机构,对人类有形和无形遗产从事研究、收藏、保存、阐释与展示。博物馆向公众开放、具易近性与包容性,促进多样性和永续性。博物馆以伦理、专业和社群参与的方式运作和交流,为教育、娱乐、反思和知识共享提供各种体验。”这也意味着,全球博物馆人自此开始对自己的职业生涯和服务的机构有了一个新的标的。

定义之难

过去六年间,ICOM曾因对于新定义的期待无法达成共识,导致理事自请辞职、会员于2019年的京都年会上强烈反弹,促使原负责推动新定义的委员会“博物馆定义、前景与潜力委员会”(Standing Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials,MDPP)改组为ICOM Define工作小组,重新搜集与整理世界各地成员的意见。博物馆会员之间之所以对于新定义产生如此巨大的争辩,是因为这个定义不只是象征博物馆的理念,也将影响博物馆实际的营运经费与资助来源。2019年遭到70%同意票决议推延的新定义版本,不仅遭质疑产生过程缺乏程序正义,更因为包含“民主化”(democratising)、“复音的”(polyphonic)等词汇遭批评为具特定政治意识形态。

如今获得多数会员同意的版本和2007年的定义相较,仍然保留了博物馆的古典功能(研究、收藏、展示),但另外加入了“阐释”(interprets),强调博物馆对于文化遗产具有诠释与进行价值判断的能力。易近性与包容性(accessible and inclusive)要求博物馆须具备意识地考量不同背景的观众,多样性和永续性(diversity and sustainability)则提示博物馆的运作不仅必须考量到专业,更须纳入社群参与。新定义不仅满足博物馆的古典功能,也对当下与未来的博物馆标定了更明确的社会价值。

公共罪行受难者纪念博物馆(International Committee for Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes,ICMEMO)的副主席Barbara Kirshenblatt-Gimblett在年会第一天“目的:博物馆与公民社会(Purpose: Museum and Civil Society)”的座谈上便指出:“博物馆既不是、也不会是中立的(neutral),同时也不会是偏私(partisan)的。”只要博物馆的功能仍然是保存文物与文化记忆,建构群体的身份认同,它就永远是具政治性的。年会上被强调的各式价值与关键字,被邀请来的座谈讲者,甚至于博物馆的新定义,无不基于特定政治倾向的价值判断。不难发现,博物馆人强调进步价值,反对文化侵略,强调社会正义与普世人权,反对独裁者与专制政府,文化相对论在这个圈子里并不适用。然而,在这样的大前提之下,作为一个拥有来自138个国家、四万多名会员的国际性组织,仍然有着无数难以尽述的难解之题。在这一次的大会上,已经持续了数月的俄乌战争成为了体现矛盾和引发争论的焦点。

在第零天的会前会上,主办方就安排了一场“乌克兰的遗产保护对策”(Heritage Protection Responses in Ukraine)座谈。ICOM乌克兰副主席Anastasiia Cherednychenko在座谈上直指俄罗斯博物馆人严重违反伦理,协助俄军窃取文物,甚至窜改文物历史作为战争宣传工具。尽管在战争爆发后,多位俄罗斯重要博物馆与艺术机构的领导人纷纷公开表达对俄罗斯入侵乌克兰的不满,甚至因此请辞。然而代表俄罗斯博物馆的官方组织ICOM Russia至今仍毫无作为。座谈现场各国声援乌克兰的声浪不断,Cherednychenko甚至严正呼吁,应立即终止俄罗斯博物馆于ICOM的会籍,并建请所有ICOM会员终止与俄罗斯博物馆的合作计划。(当天似乎没有任何俄罗斯博物馆人参会,至少没有任何人代表俄罗斯站出来表态。)乌克兰文化与信息政策部(Culture and Information Policy of Ukraine)副部长Kateryna Chuyena认为俄罗斯于战争中一切针对身份认同、文化遗产与乌克兰人存在的侵略行为都是在进行基于文化层面的种族灭绝。尽管西欧国家大多在政治上支持乌克兰,但战时文物保存、战争罪、文物与身份认同等问题,也同时挑动了欧洲博物馆对于文物归还(repatriation)与纳粹掠劫(Nazi plunder)等议题的敏感神经。是否应该、以及如何归还在战争、侵略与殖民下掠夺而来的文物与艺术品,是欧洲博物馆多年来面临的问题。这些在启蒙时期诞生、一直以“普世的知识殿堂”自居的古老机构,多年来都以暧昧不明的态度面对文物归还的议题,无论是贝宁青铜器及其他非洲被掠夺文物的归还,还是英国和希腊在帕台农神庙雕塑问题上的纠缠,都随着国际政治形势和各国外交需求的变化而震荡。这些问题都涉及了“伦理”,即价值判断与行为规范。艺术界在这方面或许比博物馆界走得更远:机构是否在充当资本的洗钱工具,或有意隐瞒自身与不义历史之间的关联,机构内部的种族、性别平等,基本工作条件保障等,都成为了近年常见的抗争内容。

伦理的问题也延伸到了博物馆协会本身——在此次年会上,除了对博物馆的定义进行表决,大会也开始重整内部的组织章程,并延续对《ICOM博物馆职业道德准则》(ICOM Code of Ethics for Museums)的通盘检讨,以便让博物馆各项工作都更符合新的博物馆定义,面对二十一世纪的挑战。2020年5月,伦理常设委员会(Standing Committee on Ethics,ETHCOM)就开始了第三次修订工作,委员会汇集了大家希望新增或修改的规范,除了不断强调的永续性外,资料保护(data protection)、数位博物馆(digital museum)和去殖民(decolonization)也是许多博物馆人希望《道德准则》能列入考虑的面向。在圆桌会议的反馈时间上,来自瑞士与德国的博物馆人就提出了相对的激进的建议:希望《道德准则》能更积极地对于处于战争中或冲突地带的博物馆提供支持,对窃取或利用文物作为政治宣传的行为做出规范,并为被独裁政府利用做政治宣传的博物馆指出解决的方向。

保守派当然也永远不可能缺席。来自德国的一位博物馆人就对伦理常设委员会提出意见:他担心《道德准则》会变得过于强调特定博物馆面临的特定的暂时性问题。《道德准则》作为要求全球会员博物馆最基础的职业标准(minimum professional standards)文件,应该要更正视博物馆作为文化保存机构的关键功能,每日营运博物馆的常规对于全世界大部分的博物馆来说应该更为重要。比起被独裁者用作政治宣传的工具,许多小型社区博物馆要面对的是更基本的营运问题,即便是一般的大中型博物馆,在当下的经济环境中也不乏艰困之处。但归根结底,营运和经费的问题也与社会结构息息相关。现实的情况是,全世界多数的博物馆都仰赖并架构于该国的政治体制之中。那么问题变成了,如果博物馆人不愿意支持自己国家的政治倾向,我们可以怎么做?我们是否有办法透过《道德准则》来建构属于博物馆自身的政治规范,来保存与保护文化遗产?博物馆人是否可以真正成为一个拥有一定政治能动性的国际社群?

世界各地的同事

我很喜欢这些来自世界各地博物馆的从业人员,不管是否曾经共事或认识,都以“同事”(colleague)相称。当不断在现场听到“我们乌克兰的同事”,“我们越南的同事”,“我们加拿大的同事”时,会让人产生一个幻觉,仿佛来自不同国家的我们真的都是同事,都在同样的环境、同样的条件和同样的挑战中工作。而实际上在全球化的时代,博物馆的“同事们”也的确面临着许多相似的处境。最为直接和严酷的例子就是2019年京都年会结束后不久,新冠病毒肆虐全球,各国政府为了防疫而实施的停工、封城和限制出入境等紧急措施,使全球经济急剧衰退,对于博物馆产业更是巨大的打击。即便在疫情趋缓稳定后,博物馆的财务状况仍无法回到原先的水准,因而不得不采取裁员、减薪等措施,这不仅危害博物馆的运作,也让许多原本与博物馆合作的自由业者无法再回到这个工作场域中。

在名为“博物馆的力量”的年会现场,我看到了许多彷徨自身力量从何而来的从业人员。博物馆员显然不只是一份工作职称,因为我们所处的机构被赋予太多的社会价值与道德责任,过劳似乎成为常态——协会与委员会中的每一个角色,都另有全职的博物馆或教职工作。博物馆也不仅仅是关于决策层的宏观政策,更是由馆员们的日常工作推进的动态过程。印度国家委员会的成员就指出,在第一线实践工作的博物馆人经常不得不面对许多危险。 无论是为了实践可近性进入偏乡,为了社会正义与弱势团体一同工作,或是在冲突地带保护文物,馆员们经常在缺乏相关训练的情况下投身第一线,将自身置入未知的情境与风险之中。永续性:博物馆和复原力”(Sustainability: Museum and Resilience)作为年会的一个子题,也是2022年的重中之重,论坛邀请了来自乌干达、法国、捷克和肯尼亚的讲者针对博物馆如何对气候变迁与自然灾害带来的影响做出回应。不过“非洲保护解决方案”(Conservation Solutions Afrika)的理事Mordecai Ogada就提及,当我们谈论永续时,需将概念扩展到社会层面——我们最终要面对的仍然是人。各个地区面临着巨大的差异,因此更需要对多样性的重视,解决方案绝不可能是单一的。地区间的差异也体现在对待技术的态度上。在教育与文化行动委员会(International Committee for Education and Cultural Action,CECA)的场外会议上,两位来自新加坡的博物馆同仁兴致勃勃地分享了他们如何应用数位科技来提升博物馆的包容性並促进社会参与。肯尼亚、赞比亚和哥斯达黎加馆员则对此直问:这样做要多少经费?没有预算的博物馆是否可以不运用科技促进社会参与?

有趣的是,协会寻求多元性的做法引发了更多关于多元的“抱怨”。会议期间协会主席Alberto Garlandini不断强调本次年会为史无前例的混成会议(hybrid conference),让无法亲临布拉格的会员也能透过网路参与各项会议与活动:“混成会议让我们更包容(inclusive)更民主(democratic)。让我们更能听到更多会员的想法,并进行交流。”混成会议当然开放了更多人参与的可能,但这显然还远远不够——在过去几年间,官方语言的种类成为了ICOM运行最大的挑战之一。目前ICOM的官方语言为法文、英文与西班牙文,这也反映了博物馆这一形态深刻的欧洲渊源(会上甚至连美国机构都较为少见)。数个国家委员会的成员皆在《章程修正案》(Amendment of the ICOM Statutes)的会议中反应:“语言是我们很大的隔阂,各国代表成员必须要把英法西文的章程翻译为当地语言,向本国会员搜集回馈建议,再翻译成英文与法文递交给工作小组,这过程其实就很不友善。”虽然章程修正的目的是为了让ICOM的运作机制更为清晰与透明,但是在向各国会员搜集建议的流程却又似乎与此理念相违背。在公布新定义之前的票选与”辩论“时段,来自肯尼亚的代表也向工作小组反应,认为这整个流程似乎都不太利于非洲国家加入讨论。所以在博物馆新定义更强调具易近性与包容性之际,新增官方语言也成为了许多成员期待ICOM改进的目标。但要如何判定新增哪个语言,具体该怎么执行,协会目前仍无法给出任何保证。

会议的最后,协会选出了最新一届执委会成员,曾任罗马第三大学(University Roma Tre)实验教育学教授,以及ICOM教育与文化行动委员会主席的Emma Nardi以450票当选新任国际博物馆协会主席。致词时,Nardi表示虽然她的母语为意大利文,但她决定使用更多地区的人可以听懂的西班牙语进行当选后的首次致词,这让她获得了台下热烈的掌声。当然,这个场景离新主席以阿拉伯语或斯瓦希里语发表感言还有相当遥远的距离,但就如同博物馆定义的更新,虽然仍然充满争议,但博物馆的一小步,或许——至少让我们怀着这样的愿望——能够在文明进程中起到难以预估的巨大作用。

詹子琦,伦敦大学博物馆与美术馆教育研究及台湾师范大学美术理论研究硕士,体制外的博物馆教育工作者,现职害喜影音综艺有限公司艺术教育组组长,近年与台湾多所美术馆合作推动馆校合作与艺术教育计划。

文/ 詹子琦