所见所闻 DIARY

迪拜

在阿拉伯半岛,好久没有如此频繁地被人问“Where are you from”,也好久没有在回答“China”之后,十有八九得到热情洋溢的回应。最先热烈欢迎我的,是从迪拜国际机场出来路上的巴基斯坦裔出租车司机。彬彬有礼的他告诉我,可惜劳务中介没能给他安排他的本行工作——市场营销,但驾驶出租也已知足,哪怕头两个月因为不熟悉迪拜的交通规则被罚光了工资。迪拜85%的居住人口(也有资料说95%)为外国人,其中很大一部分是来自南亚、东南亚和非洲的流动工人;在这里我也遇到不少东欧人——来自俄罗斯、塞尔维亚、马其顿等,他们大多主动选择移居迪拜,并且对这里的生活评价很高。

纸醉金迷、科幻色彩、世界大同,这些对迪拜的刻板印象在当代艺术中被提炼为“海湾未来主义”,但都远不及这座城市在现实中能抵达的极致和激进。迪拜是一座被高速公路连起来的城市;对富裕的本地人和游客来说,也是一座被空调冷气连起来的城市。从酒店到私家车再到商场,商场里除了有汇聚全世界的消费品牌,还有滑雪场、水族馆、溜冰场、博物馆等各式娱乐和文化场所,再加上弥漫全城的一种平静而出世的电子背景乐,你会彻底忘记自己身处极端的沙漠气候。但如果坐地铁出行,你会看到的就是完全另一个迪拜了,你会觉得自己像城市的局外人。

当代艺术,当然属于前面那个迪拜。我无意中赶上了艺术迪拜(Art Dubai),这个已经举办十六年的展会今年第一次开设了Digital单元,关注“数字和NFT”艺术世界。在迪拜这个投资者和创业者的梦想之地讨论NFT再恰当不过,但可能是我老土,完全错过了另一个时空的艺术;就展会现场看来,Digital 单元更像是电脑屏保展销会,各展位充斥着抽象的、生成性的移动影像。

主展会部分的亮点包括巴基斯坦CANVAS画廊的阿迪拉·苏勒曼(Adeela Suleman)展览,她从在神话、民间工艺、传统图像学中发现并表现暴力美学;还有沙特画廊ATHR的雷米·法路克(Rami Farook)个人项目。法路克是活跃于本地的艺术家/策展人/企业家/空间负责人/设计孵化平台创始人,他在布展的几天内直接在展位空间里创作了一个完整的空间项目,看起来驾轻就熟。这个展位随性自由的氛围和周围形成反差,没有办公桌、文件夹或紧张的销售。当我向看摊的工作人员问及艺术家,对方不耐烦地指了指墙上:那有他的Instagram账号。

于是听话地打开Instagram按下关注。时隔三年出国,我发现Instagram已然成了职业经营的战场,转发点赞自我推广彼此拥护的政治,比微信朋友圈更让人窒息。似乎你做了什么不重要,在IG那饥饿营销的Story功能里发了和谁的合影更重要。在展览中看到喜爱的作品,直接在IG上找到艺术家,就可以关注并私信表达赞美,或建立未来业务往来。

被Instagram联系起来的艺术界更像一个地球村了,而我来自另一个星球。当我发现自己在各种聚会上频繁与人交换社交媒体账号是出自一种反常的报复性社交冲动,而同时又找不到语言来告诉他人为什么会这样(也可能是太久没说英语)、过去三年我到底经历了什么时,一种挫败感油然而生。告别时人们说,香港见!仿佛全球当代艺术界是一趟随意上下的双层旅游观光巴士。

吉达

吉达是沙特阿拉伯的第二大城市,坐落在红海东岸,历史至今是沙特的文化和贸易中心。吉达也是全世界穆斯林去圣地麦加朝覲的门户城市,于是在3月5日晚,我与一群已经换上了白色戒衣的朝覲者一同降落到吉达阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场。出租车司机大叔听说我要去看伊斯兰艺术双年展(Islamic Arts Biennale),告诉我他很喜欢那个展览,去过两次,我很惊讶。

首届伊斯兰艺术双年展的确很受本地人欢迎。傍晚五点后(人们在下午最炎热的几个小时不出门,一部分公共场所关闭),本地观众鱼贯而入,有携家带口的,也有青少年结伴而来的。展览对观众相当友好,每个展厅都配备了训练有素、英语流利的讲解员,他们会主动上前,问你需不需要了解关于作品的更多信息,你也可以向他们提问。这个双年展预算可观,空间内数量惊人、不同分工和等级的工作人员就是其表现之一,除了讲解员,还有专门开关展厅门户的,在室外展区保洁的,工种由制服区分的蓝领们频繁换岗;如果你去咖啡馆,还会看见年轻时尚、在电脑前工作的白领行政人员。

伊斯兰艺术双年展是迪里耶基金会的第二个双年展品牌——他们去年在首都利雅德拉开了迪里耶当代艺术双年展的帷幕,首展主题为“摸着石头过河”,由UCCA馆长田霏宇策划。选择中国机构的策展人来掌舵,艺评人拉海尔·艾玛(Rahel Aima)在一篇ARTFORUM文章中准确地将其解读为两国“熟练的、耐人寻味的后西方软实力交换”。

这种尺度和投入力度的双年展的确似曾相识,唤起我参加国内一些双年展的回忆,那些经常只存在一届或两届的双年展来自地方政府的城市宣传试验,但是展览基础设施和人员配备往往跟不上美好愿望。在资金投入、专业意识和对艺术作为“软实力”的想象力方面,在沙特文化部支持下成立的迪里耶基金会似乎做到了我们想做但做不到的事情。不知是好事坏事。

此次伊斯兰艺术双年展场地位于吉达机场朝觐航站楼(Hajj Terminal)的露天棚顶结构下,作品分布在室内外各个空间。展览由南非建筑师苏玛雅·瓦利(Sumayya Vally)担任艺术总监,她来自一个印度穆斯林移民家庭。我在艺术迪拜的论坛单元听过她的讲话,她谈及第一次为双年展赴吉达考察时,一步入场地,马上唤起了自己十几岁时跟随家人朝觐旅行的经历。对她来说,那个航站楼是一个欢迎和接待全世界穆斯林的地方,同时又充满了私人记忆,让人有归属感,这也成为了展览的理念之一。她希望通过这个讨论“归属”的展览为伊斯兰艺术赋予当代的表达。

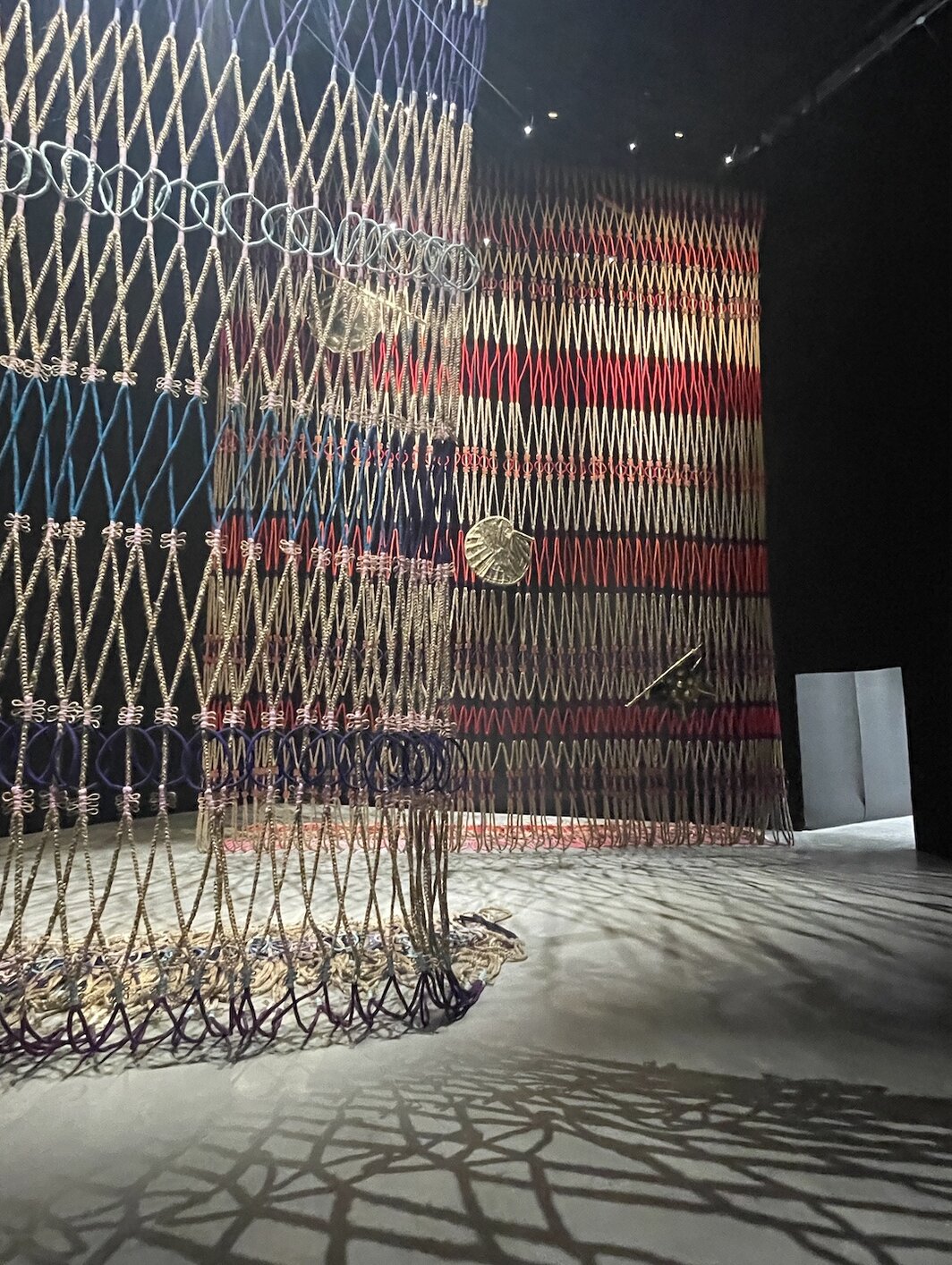

展览主题“第一座房屋”(Awwal Bait)传统上指麦加大清真寺里供奉的卡巴天房,其所在的位置是全世界穆斯林祷告时要面对的方向。展览前半部分“神圣的方向”(Qiblah)中充斥着几米高、房间规模的委任新作,每一件都庄严、唯美,创造出调动感官的“沉浸式体验”。看得出,委任艺术家们能够调用相当可观的制作经费和专业团队。起初我很有耐心地尝试去参与和理解每一件作品,我对伊斯兰充满好奇,但逐渐,我发现我从展品中只能读到重复的讯息,无论是古代文物或麦加的圣物,还是混合甚至数码媒体的当代创作,不同作品似乎都非常统一地想要传达一种崇高。作为一个来自无神论社会语境的观众,我很难买账,甚至觉得说教(“传教”或更准确)。我不解:当代艺术怎么退回了前现代的创作形式——宗教艺术——多么错位的期待,因为这正是一个宗教艺术双年展……

展览是否做到了策展人想体现的穆斯林世界内部的多样性,我无从判断,因为这一切对我而言是全然陌生的。我感到了一种罕见的批评无能:作为伊斯兰的局外人,要是赞美,像是来自对视觉景观和他者文化的猎奇心,要是批评,则容易造成不敬。总之,我不是这个展览的目标观众。后来和人聊,一位荷兰观众认为展览包含了一些在其他场合并不那么忠诚于信仰的艺术家;而且在沙特的社会语境(比如公开批评伊斯兰是违法的)中,这个展览已经突破出一些灰色地带,譬如他从一些作品中看到了受到长期被沙特政府严禁的苏菲派的影响。我不知道他是不是过度解读。

一篇 Artsy上的文章写道,展览“在地区内的思想家和策展人之间引起了许多辩论,讨论相对于以前沙特阿拉伯王国实践宗教的单一方式,伊斯兰艺术如何能够在今天的愿景中具有包容性。”很多时候,包容性可能同时意味着对一个社会的既有秩序及主流价值造成一点冲击,我很好奇这个双年展对于普通市民是否传达了新观念,或者带有些许挑战性,还是说,展览受欢迎主要因为好看和崇高?我搜遍网络,有观点的英语展评寥寥无几,更不用说能够体现本地视角的英语评论,我的疑问也便无疾而终。这种社会语境的本地性和当代艺术的普世性之间不可兼容的张力贯穿于我此次中东之行中。

文/ 张涵露