所见所闻 DIARY

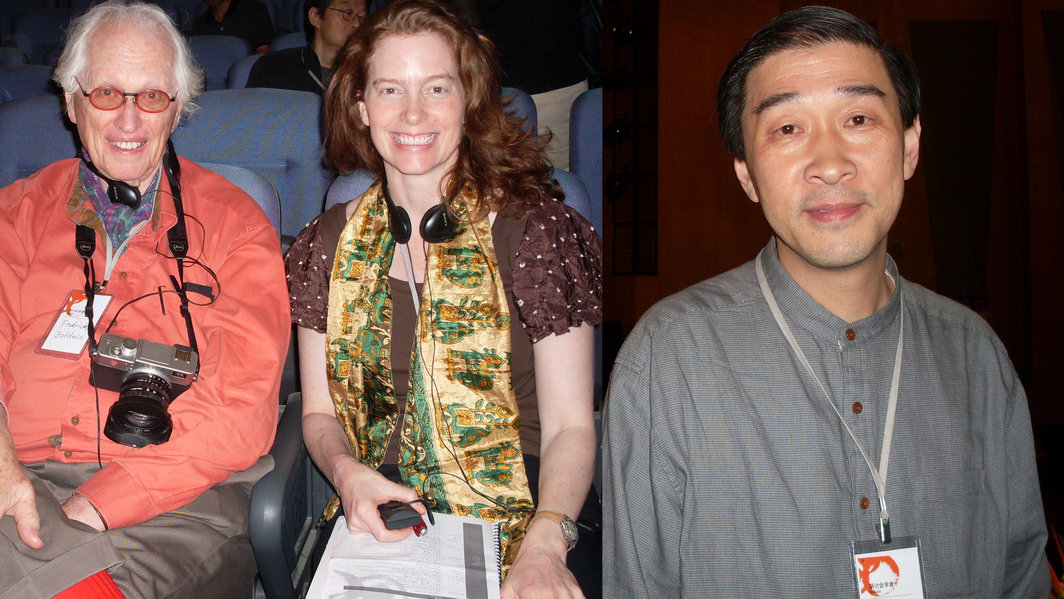

广州国际摄影双年展5月18日于广东美术馆开幕,和往届一样,学术研讨会是展览中重要的一部分。研讨会设在开幕头两天,其主题是“摄影的‘看’与‘真’”,会议上来自摄影外部的理论大大超过了摄影自身,摄影作为视觉文化研究已经是无须质疑的了,艺术批评家、历史学家、美学家、文化学者、摄影师的发言给出了摄影与其他学科交叉研究的案例。但会议略显紧凑和粗糙,每位学者的发言只有短短十分钟,中国学者发言大多没有图像说明。尽管在会议提交的论文中难以避免地充斥着对本雅明和桑塔格文字的反复引用,但令人欣慰的是有学者对摄影史——尤其是摄影术发明初期的史料,重新进行发掘和研究,材料的回归,图文互证的方法我认为比空洞的概念陈述更加有力。如摄影学者王瑞的《清宫摄影的史迹印证与政治叙事》采用大量翔实的档案资料,分析了清朝宫廷照片中的政治观念和皇家审美趣味;策展人之一温迪 • 瓦曲丝(Wendy Watriss)《变动的影像》(Changing Imagery)讲述了过去没被关注的19世纪末第一代拉美摄影师的实践和社会视角。

展览分为六个专题(写真、感光、显影、放大、国际视野、纪录片特别展映)和一个特展(庄学本百年诞辰特别展)。第一单元“写真”的展品倾向于摄影史的图像罗列。在美术馆大堂内,729期《人民画报》封面原件占据了整面墙,与之对应的是三组家庭生活照,它们之间形成一个围合的小空间,一面是国、一面是家,然而《人民画报》的图像内容并不如它的数量那样气势逼人,张甸的《我的家庭记忆》也不见得微不足道;这种感觉同样适用于其他老照片,在二号展厅里面陈列着由秦风老照片馆提供的广东民国时期的历史影像,以没有经过主题统筹的方式展出,对于游客,必须细读每一张图片底下的说明;《活佛的眼睛》展出了德木活佛作为消遣娱乐的照片,在这些没有任何计划下拍摄的影像面前,我只在每张照片前面停留不超过两秒,它们变成许多细枝末节,在我脑海中一闪而过。诚然,“写真”部分的作品在摄影史上有着重要的文献价值,但对这部分影像的研究并没有充分展开,除了简单的陈列,如何使影像和观众建立起更有效的沟通模式是一个需要反思的问题。

第三单元“放大”和第四单元“显影”反映了中国摄影师的基本现状,“放大”侧重于社会纪实,而“显影”偏向观念表达。在我看来,从“人本”到“空间”,可以成为近十年来中国纪实摄影的基本发展线索,但本次展出的纪实作品显然过于直白和机械,往往十几张的图片对应同一个浅显的主题如“白宫”建筑、桑拿房等等,摄影师对某种城市(现代化)现象的长期关注只停留于事物表面的变化。作品的技术含量无可挑剔——大尺寸、高级喷绘技术,只是政治、建设、生产、废墟等这些概念与图像的直接对应和重复使用令人感受到智力惰性的无奈。相比之下,“放大”的作品显得灵活和微观,或许个人叙事更利于情感交流。台湾学者陈传兴也是参展艺术家,他的《家族•风景与舞者》是20张被放大的拍立得,不确定的内容和放大产生的颗粒同时成为被凝视的细节——充满原始、诗意的细节。刘铮的《惊梦》中那些赤裸的身体指向各种欲望,男人、女人甚至老人的肌肤处理如大理石一般,典雅精致,我想只有唯美主义者才懂得这样处理身体的光线和造型。

在国际视野单元中,策展人温迪将各主题作了较为细致和深入的划分。“社会纪实”将纪实摄影的发展归纳为:从记录到隐喻,即突破纪实摄影作为档案与文献的单一和局限性,从而强调摄影师的个人化标签。英国艺术家吉娜•格罗乌尔(Gina Glover)的作品《战争的游戏场》是很好的例子。和大多数纪实摄影师不同,吉娜以唯美的方式再现了战争现场,我们很容易感受到她作品中时间的质感。吉娜使用针孔摄像机获得影像,那意味着需要花更多的时间去曝光,云、风、水等自然的痕迹就在底片划过,长时间的曝光也使颜色更加饱和,过去和现在的现场构成了美丽的明信片般的风景,在她的照片中,大自然有着修复战争的力量。“作为当代观念艺术的摄影”是国际视野的第三部分,在探讨时空,政治,阶级和伦理关系的同时,新的视觉语言成为这部分的亮点。艺术家阿努•帕拉库那苏•马修(Annu Palakunnathu Matthew)的《来自印度的印第安人》将19世纪末以及20世纪早期美国土著的照片作为原始文本进行解读,她模仿土著的表情和着装,再现照片中的场景。令她感到困惑的是经常需要强调自己是“来自印度的印度人”以便于区分在美洲的“印第安人”,当我将她和美国土著进行对照的时候,有趣地发现图像难以显示阿努和美国土著的身份差异,这段殖民史的痕迹在图像之中被抹平了。

正如策展人阮义忠所讲,《S-21监狱》可能是摄影史上最特别的肖像。走进《S-21监狱》的展出空间就像走进一座现代坟墓,死囚的照片围绕着观众,从地下打出来的光线照在囚犯的脸上,我说不清楚他们每个人的表情。说明牌上面并没有解释清楚这组照片的故事,事实上这些是1975年至1979年间柬埔寨“红色高棉”恐怖政权时期扣押的犯人的照片,一万五千多名囚犯都建立了档案,其中包括照片,囚犯(大多数是无辜的人)受到了难以想象的酷刑,最后只有7个人幸存。在大量关于死亡的图片面前,无论是真实或者想象都显得无力。

总的看来本次双年展的作品远比它的主题“看真D.com”丰富,这很大程度上是因为对摄影的描述显然要比其他艺术形式来得复杂,摄影既是复制对象的忠实媒介,又是最受质疑的谎言工具。当人们已经疲于争论摄影作为记录抑或作为艺术的时候,我想起了艾伦•塞库拉(Allan Sekula)对摄影的定义:摄影应该是一种建立在具体的社会关系上的沟通模式,而非被神秘化了的、空洞无物的、游离于历史的情感表现。所谓的真实从来都不单纯是视觉的,它是现实与想象的共同体。

文/ 吴建儒