所见所闻 DIARY

“艺博会艺术”在批评界广泛流传已有至少十年时间。所以当我们进入第四十五届巴塞尔艺博会现场时,发现博览会黄金时代的那种“表演博览会”的态度已被大大升华时,也许不用太过介意。

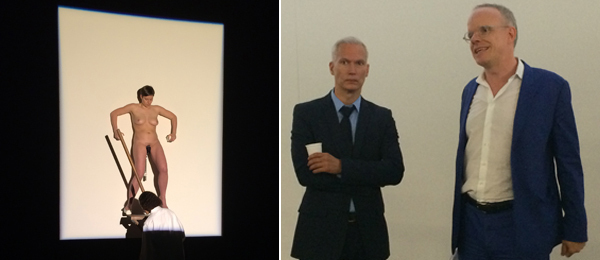

但在Hans Ulrich Obrist和Klaus Biesenbach联合搞的“14个房间”(一个主打“以人体为材料”的展览)里,Tino Sehgal对2004年作品《这是竞赛》的重现让人多少感到了“被压抑者的回归”。Obrist和Biesenbach找了赫尔佐格&德梅隆给Messeplatz三号厅做展厅设计,在其中增建了一个宫殿般的长厅,两边是排列整齐的镜门,门内是大小相同、天花板极低的小房间。房间里,表演者正分别上演着包括Ed Atkins,Santiago Sierra和Marina Abravomić在内的艺术家的作品。Sehgal的卖点可能已是十年前的东西了,但现场看来依然感觉新鲜。跟他合作的各个国际画廊家必须轮流站在房间内,参与复杂的文字接龙游戏,并以此讨论并完成艺术家之前的“情境”作品,管他们是不是一边参与一边叫卖呢。

Obrist还在“14个房间”项目联合赞助方——Beyeler基金会策划了格哈德・里希特(Gerhard Richter)的新个展,重点展示艺术家的系列和周期作品。据说巴塞尔艺博会上交易的艺术品总值达到44亿美元(“一个小国的国防预算!”有人惊呼),且刚刚过去的春拍又净赚22亿,展览在这个时间开幕,叫人很难只欣赏艺术家的绘画,而不去想它们的市场。我的一个朋友一边看着墙上巨大的画作,一边上谷歌搜出了里希特本人对该困境的保留意见,并站到艺术家至今看来仍充满力量的《1977年10月18日》前大声读了出来:“艺术是悲惨的,犬儒的,愚蠢的,无可救药而且令人困惑——它就像一面镜子,如实反映了我们自身精神上的贫瘠,孤立无援的丧失状态。我们丧失了伟大的理想、乌托邦,我们丢掉了一切信仰,一切能够创造意义的东西。”

“他的作品这么值钱又不是他的错,”有人说。

“我比较喜欢他的彩色画,”一个经验不足的收藏家回答。

巴塞尔VIP预展开幕当晚,沃霍尔市场之王Alberto Mugrabi在莱斯罗伊斯大酒店举办晚宴,招待大约十几名客人。Mugrabi脸上挂着柴郡猫似的微笑,给在座嘉宾解释着如今大师作品已经变得多么便宜——一张德库宁才卖450,000美元,只比他去年秋天买的一张Lucien Smith(389,000美元成交,创下这位24岁艺术家作品拍卖新高)贵了一点点。

坐在附近的画廊家Philippe Ségalot问我他是不是应该搞一个Instagram帐号。我就跟他讲了前段时间他的爱徒——佳士得的Loic Gouzer(也在晚宴现场)跟艺术家Wade Guyton之间的那场网络攻防战。上个月, 由Loic Gouzer操刀“策划”的拍卖会“如果我活着,咱们周二见”用他自己的话说“旨在暴露当代艺术牙碜的耻部”。当Guyton得知自己的一件作品即将以3500万美金成交的消息后,便开始大量重新翻印该作品,以证明他能够让自己的市场膨胀到饱和,并将整个过程拍下来放到了Instagram上。Gouzer不甘示弱,也立刻翻印了十张几乎跟Guyton的复制品一模一样的画,还在上面印上大大的“THANK U”,同样放到社交媒体上大肆宣传。

“真牛比,”Ségalot听得饶有兴味。

“每张1000美元。Loic好像要把这笔钱捐给鲸鱼保护基金会还是什么类似的组织,”我回答。

“海洋环境保护组织——保护的是鲨鱼,” Mugrabi纠正道。

“你买啦?”Ségalot反问。

“还用说!”

莱茵河上夕阳西下,晚宴厅内挤满了巴塞尔子们,每个人都在去各种私人晚餐的路上。那天晚上,至少有四个人跟我说画廊和美术馆的饭局已经变得过于机构化,“无聊!”实际上,佳士得和苏富比的当代艺术部头头都推掉了其他局,来了Mugrabi的私人晚宴。

“这儿可真热,”有人抱怨道。身穿礼服的服务生打开窗户,一股夜间空气涌进来。莱茵河看上去格外黑暗,在挂着半个月亮的夜空下匆匆奔向下游。

并非所有在巴塞尔的人都是鲨鱼的支持者。第二天晚上,在巴塞尔/迈阿密设计博览会的晚宴上,我坐在了纽约Storefront艺术与建筑中心总监及建筑师Eva Franch旁边。多年以来,她始终拒绝去看艺术博览会:“我第一次去看的艺博会让我想起了阿姆斯特丹的红灯区。所有东西都充满异国情调,就像个贪婪和欲望的马戏团。但是作为文化的参与者,我感觉自己有责任出席。”附近坐着的是巴塞尔/迈阿密设计博览会的总监Rodman Primack和作家Jason Farago,很快,整个谈话转向了法兰克福学派以及该学派理论在艺博会时代还能不能起到作用。后来,我跟一位业内颇受尊重的策展人谈起这件事儿,策展人嘲笑说这种幼稚的理想主义早被大部分业内人士抛到脑后了。

接近午夜,Franch和我叫了辆出租车,希望能赶上收藏家/艺术顾问Eleanor Cayre在Löwenzorn餐厅院里为画廊家举办的招待晚宴的尾巴。长桌子被堆到一起,院子里人声鼎沸,在场的包括了来自Daniel Buchholz, Peter Currie, Emily Sundblad, John Kelsey, Oliver Newton, Yngve Holen, Margaret Lee, Simon Denny, Alex Zachary, Timur Si Qin, Gió Marconi和Ales Ortuzar画廊的老板和艺术家。“原定人数是25,结果变成了40人,”Cayre说。“每次都是画廊家带我们玩儿——我真搞不明白为什么没人想到要反过来招待招待他们呢!”

第三天,我回到于本周初开幕的第十九届Liste博览会展场。走在会场里,你会发现,在一大堆不温不火的抽象画和平淡无奇的观念艺术中,还是有不少值得多看几眼的好作品。 在都柏林Mother’s Tankstation的摊位,“做作的诚意”(STILTED SINCERITY)几个单词被投影在地板上,旁边是Sam Anderson的迷你雕塑以及Uri Aran脆弱的装置作品。楼上,Ida Ekblad在Karma International摊位的欢乐的雕塑和绘画表现出了一种彻底的无动于衷,而Josh Kline在47 Canal摊位缠满FedEx标签的石膏头、手和鞋子似乎在嘲讽我们今天这个彻底商业化、转瞬即逝的时代。伊斯坦布尔的画廊Galeri NON展出了Uriel Orlow的《未完成的电影》,由一系列声音影像作品组成,主题是耶路撒冷精神病院Kfar Shau’l充满矛盾冲突的复杂历史。“他揉合了两个国家,两个历史的战争创伤——他们的痛苦和斗争被联合到一个整体里,” Demir说。 我们一边走,我一边想着如何让我们跟艺术之间的关系从感觉上变得更真实这股难以言说的运动。有时候,即便在既天价又廉价的艺博会上,你也会发现一些宝贵的舒缓空间,让人觉得甚至连鲨鱼也是值得保护的。

译/ 杜可柯