所见所闻 DIARY

万隆会议当然发生了:4月24日,包括中国领导人在内的亚非多国领导人再次齐聚印尼,为纪念万隆会议60周年举行了一场盛大的派对。在一张来自网络的图片中我们发现,习近平与彭丽媛居于画面正中,与其他国家元首们在万隆街头并行一列,款款而行,步履从容——其实这种用长焦镜头制造的去景深化效果,亦在几个月前的巴黎街头使用过一次:因为《查理周刊》事件,西方领导人手挽手沿着巴黎的林荫大道前行,肃穆且满含幽怨。景深的消弭,前景对图像的全权把控,无异于某种“造像”或者“代理”行动,一种大历史写作的正确修辞,抑或针对“前进”这个行为的图像学定名。我曾长时间混淆两个词:团结(solidarity)与孤独(solitude),却又认为这错乱中必然暗藏了可“解构”的玄机:团结似乎必然意味着对不可团结者的孤独,友谊则是针对“外来者”的敌意。《查理周刊》与万隆会议的关联是什么?也许就在于这种团结与孤独间开展的新一轮辩证。“一带一路”/亚投行式的团结,恐怖主义带来的团结,可能开启的都是针对他世界孤独的程序。

让我们回到另一张图,1968年巴黎街头的青年学生们采取了同样的造型,眼神中吐露的意识形态配方却是如此混杂:毛主义,托派还是无政府主义?团结/前进在当时更多指向某种需要即刻实现、无比迫切的政治体验,为之亟需动员自己与“一切”的关联并激进构型出一种“关联性”的政治主体:开动一架由越南战争、文化大革命、巴黎郊区的工人运动以及大麻与性解放组合而成的欲望机器(machine désirante)并展开行动。所有文化配方与政治发明都为了建构无尽的关联,废黜“彼”“此”间的既有位置关系,穷极并推翻语言内部的压迫性等级——当然,你可以将之视为第一世界对于想象力的垄断或“白色神话”的左派变体,进而将其意义封闭在拉丁区内部,然而你必须正视的是,“五月风暴”首先便意即西方自身的丧失,或者如萨特所说的欧洲人身上发生的“去殖民”情况(“我们身上的每一个殖民者正被连根拔起”),即西方利用他者作为方法开展的一次对于自身的解构。剧烈的能量交换带来的主体与他者之间关系的随时刷新,“彼”与“此”的交互状态,以及作为这些遗迹的诸种审美事件,使68依然作为某种可以激发、开启另类秩序的潜在方法游荡在我们周遭。

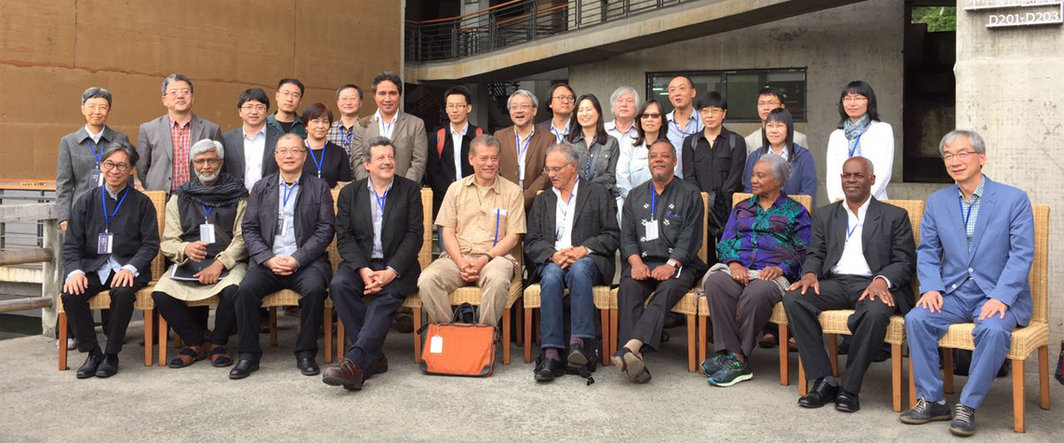

那么,60年前的万隆会议是否能够在象征意义之外,重启自身作为某种精神药引?“第三世界”依然是可以使人动情的词汇,尤其当参与“万隆•第三世界六十年”研讨会的嘉宾以不同肤色、不同口音的英语展示着自己与这个概念的直接渊源时。从这个角度说,非-西方代表着永恒的“解构”:当我们开始“思考”,尤其利用因袭自西方的思想概念与语言思考我们自己时,我们便实现着中心与边缘的不断后结构反转。特别当穆罕默德•马姆达尼(Mahmood Mamdani)讲述非洲大学的教育形态时,这种感觉更加强烈:在回到前-西方(“知识生产的彻底去殖民化”)与彻底成为西方之间,非-西方可能意味着第三条道路,意即直面这两种于我们思想内部处于持续交战状态的冲动,并从中获取制定本土化策略的具体的辩证能量。故而“第三世界”不仅是一种激进的命名,还必须是勇敢的发明:作为他者的我们在拒绝被“历史化”与“人类学化”的双重殖民时,也必须提出自身对于世界的主体解释且连带起行动方案。

不过如今这些既有的主体化方法似乎仍显不够,新自由主义/全球资本已超越了逻各斯中心主义的压迫,成为难以反转的事实。进而在整个研讨会中弥漫着处于“紧急状态”的躁动——但召开“圆桌”恰恰意味着“非紧急”,意味着知识与实践之间需要某种机构性缓冲,这令席间表达的所有政治欲望都不再是“即刻”与“当下”的,而是成为“知识”。正如白永瑞在最后的发言环节特别焦虑的表达:我们生活在一个没有危机感的年代(没有世界大战或者核战争的迫切威胁),所以才把所有问题推给不可见的新自由主义,或者如孙歌所言“资本主义就在我们体内”,反抗变得指向性模糊或言不由衷,或需要在知识连接的蒙太奇中展开——冒着成为纯粹智力活动的风险。也许更好的问题是:连接起杭州、中国美术学院与万隆会议间的蒙太奇动力到底是什么?高士明在圆桌讨论时谈及左派往往在高唱国际歌中结束一个又一个研讨会,这大致暗含着我们对共产主义真神的“亏欠”心态。如今的国际主义左派几乎在经营着某种“历史失败学”,她必然负载着对于现代主义式未竟革命的愧疚,与对于现实政治中一切弱者的崇敬与向往,却无法从某种巴丢所言及的“对于政治性、无产阶级的政治能力的虚构”的考古学中抽身而出,介入当下。而在地工作的功用,如同最典型的庶民研究一般,最后则回复到主体的工具性位置与重写历史的超越性表达的矛盾之中(试想梁漱溟的“我的学问都是逼迫出来的”与斯皮瓦克的“我是一个修理匠,使用任何到手的工具”的呼应)。

“此”与“彼”之间变得难以转换:一方面我们总是可以从经济层面找到连接的方法,另一方面却无法寻回任何可以交流并仰赖的“真理”。当然,我们亦可以确认这种境况是自大航海时代以来最为不确定的旅程,一段另类旅程的发端。汪晖在近期一篇文章中提出了针对“一带一路”的正面看法,如“新的政治实践,新的空间、新的可能性、新的力量可能涌现”等等,暗示其中蕴藏着诸种修正历史路径的具体操作,但实则更接近某种新的“东方学”批判,内部混杂着对于“第三世界”概念的继承、社会主义制度的期待、后冷战世界内部各种垄断力量间缝隙的勘探,以及对本土历史文化的再启用。然而“彼”“此”间的辩证状态却在此被刻意忽略了,“一带一路”被处理为绕行全球化这个“白人”的方法,一条从全球化分裂而出的另类捷径(这种只与“第一世界”间的辩证听起来多么像一种倒退!)。如果我们无法将自身视为某种“之间”(in-between)状态,即我们总是在成为“彼”“此”的旅途中,那么一带一路总有可能沦为新的大航海式的帝国主义速成术。戈达尔在他的影片《此处与彼处》(Ici et ailleurs,1976)所试图呈现的是真正宏大的团结,“此处即彼处”,“他者,就是我们此处的彼处”,而为此需要奉上的首先是彼此间无比艰难与深入的观看和书写,以及永恒的自我批评。

因此,对于“中国”的探讨必须超越现时代的政治经济考量。作为方法的中国的意义,在本次论坛中基本围绕着两点:促使全球化-新自由主义体系失效与新殖民主义兴起的双重角色。萨米尔·阿明(Samir Amin)无疑是乐观的,乔莫•夸梅•桑德拉姆(Jomo Kwame Sundaram)则相对怀疑(“中国能够提出怎样的新视野?”),而中国学者一方面试图厘清中国与非-西方之间的关联,另一方面则力求提出基于中国文明的“第三世界”方法。然而这种“对话”的问题在于过于“平衡”与“对称”:由于对彼此间稀有的知识关联极其珍视,使得我们之间的赠予如此明确的追求着反馈。这多少类似于经济循环的状态,思想层面的赠予与反馈被输送至文本、媒体与档案库中,等待下一次流通的时刻,得以再次转战于新的话语蒙太奇场域。然而真正的赠予应该是无法回馈的,它在进入循环的同时却不处于其中,而是打开一个缺口,引入一个新的时间,让那些思想的礼物得以解放出来——也许这才是真的友谊所希望达成的交往。

论坛结束后一天的休憩时间,我来到吴山与西湖边消磨,两天讨论后剧烈的脑力工作在茂密的植被及其所发散的气息中变得模糊不清。庞大的水面与背后那些孤独的古迹与传说都在,它们寥落的分布在游人之间,缓慢又激烈的被改变着。这种体会尤其在四周无人的时候愈加明确,“我们如何界定这种可怕的经验:在历史与非历史间做出自己的选择?”这恰是一个检讨的时刻,比如处于思维的负重与语言的疲惫之中的主体,如何得以再一次建立与周遭的真实连接?抑或两日论坛上激发出的所思所想,所反对与所期待,是否能据保罗•利柯所言,如同“随时准备进入论争的证词将自己置身于其他证词的注视之下”,经受住即将到来的检验?在西湖边漫游时,与友人被几位巴基斯坦游客拦住合影,没有任何理由,俨然不明就里的遭遇。我们在他人那里被带走了一个形象,且不知它将被带向何处——“第三世界”的彼此问题似乎得到了隐喻般的化解。

文/ 杨北辰