所见所闻 DIARY

对于上海当代艺术博物馆(PSA)的“青年策展人计划”最强烈的感受并不是发生在展览现场,而是发生在其后——展览开幕的第二天,上海OCAT的“Y世代之歌”开幕,视觉上的反差让人有进入平行宇宙之感,这来自两边“运动”方式的差异,一边是屏幕的高速频闪,另一边给人印象最深的是人的行动轨迹,同是“网络”,含义不同;而对于展览,一边被前辈策展人称为“之歌”,另一边则被同辈策展人叫作“噩梦”,态度有异。而回到北京,刚好赶上长征的“窥视秀”开幕,虽然“秀”场碰到汪建伟老师对于展览“没打年轻牌”的赞许,但参演名单本身却明白无误地写着“年轻”二字,尤其是在长征这样一个向来以“中坚”一代为核心的商业画廊内,甚少看到空间被打得如此零散,名单又如此缺少“重点”。站在画廊空间内,你不得不在面对艺术生产和展示之余分出脑子去考虑流通的问题,以及它以何种方式参与和影响了创作——我既无法无视林科在几天之内的反复露面(他也是“Y世代之歌”的参展艺术家)和他在“窥视秀”上几件令我费解的平面作品(或许是疑心病作祟,特别留心到了展签上“收藏级别打印”几个字),也不得不回想起PSA展览之一“展览的噩梦”的参展艺术家子杰目前流转性尚不太强的“流转仓库计划”(回收剩余物和日常用品用于有需要的艺术家的再创作)——如果不能真正形成循环,这种“模拟”流通的落脚点在何处?对我自己来说,延时和对比带来的错位和重影比之展览现场直接生成的图像更加清晰。

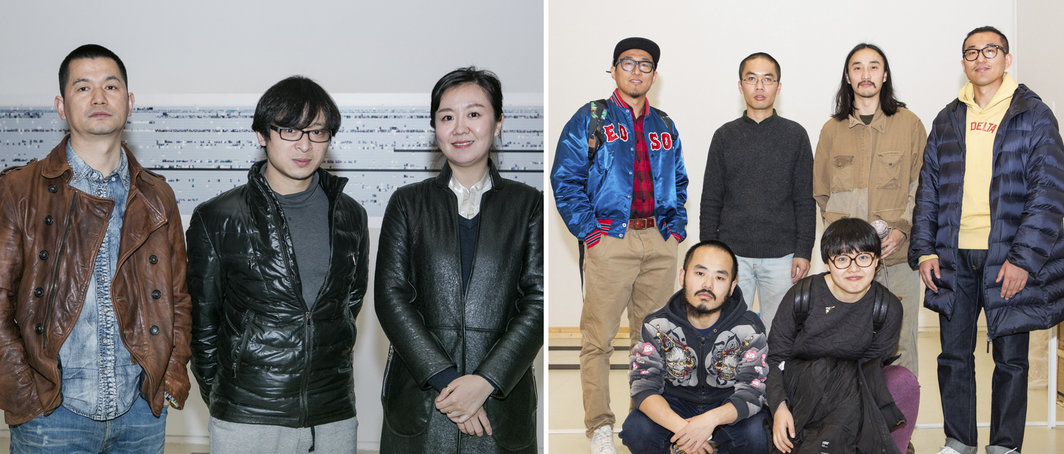

回到PSA的青年策展人计划,三个获奖方案“展览的噩梦(下):双向剧场”(姚梦溪,张涵露)和“时间病:控制时间的人都被时间控制”(张未、袁文姗) 以及“亚自由 第一回:贤者时间”(林书传、陈陈陈)占据了美术馆五楼的三个空间,后两个展览是黑盒子,彼此连通,平铺直叙,质地均匀,与“展览的噩梦”的灯光通亮和设计成剧场空间的高低起伏对比强烈。不过差异之外,还是可以看到三个展览之间的某些重合:“时间”这个词既明确作为“时间病”的主题,也出现在了“亚自由 第一回:贤者时间”的标题中,可见当代艺术对于时间概念的着迷;而无论是“展览的噩梦(下)”中的“(下)”还是“亚自由 第一回”中的“第一回”都反应出一种基本认识——艺术项目的持续性,这点也同时间相关——如果说新世纪艺术创作确实在经历一个表演性或者社会性转向,这种持续性即是其表现之一。

虽然有高士明和邱志杰两位老师在现场的“巡视”,但我并不敢轻易判定“时间病”和“亚自由”是否真的如外人所言带有浓重的国美气息,因为对国美的教学缺乏切实了解,艺术家亦不熟悉,个个面孔生疏——或许这本身也佐证了学院内外间隔的问题,但两个展览方案和参展作品本身讨论的议题和使用的语言却并不感觉陌生——当代性时间,疾病的隐喻,睡眠、控制、记忆、意外、数据,似乎逐一印证了PSA学术委员和“青策”评审之一高士明“大家好像分享同一套参考书,同一套知识系统”的说法。但参考书是否等同于知识系统,知识系统又从何而来?据说“时间病”源自朗西埃的《劳动者之夜》,这让人回忆起2013年理论家本人到访时国美组织的颇有致敬意味的展览“夜读”和其后不太顺畅的提问和交流,不过两年时间,想想竟感觉如古代史一般遥远了。高士明在开幕的致辞里提醒年轻人“不要构造话语奇观”,不过在作为观众的经验里,奇观其实并不像高老师想象中那么容易搭建,就如同不是所有话语都可以构成公共话语——当你在面对反复出现的微信截屏这一视觉元素,或是搬进现场的跑步机对于跑步作为当代新宗教的微弱指涉时,深感当代艺术的置景能力远逊于当代生活本身,甚至难以做到写实主义式的再现。开幕当天真的让人感受到时间形状和摩擦力的是厉槟源的现场表演《压力检测》,艺术家试图把一个巨大的轮胎打爆;众人等待了一个多钟头,步步靠近又步步后退,这像是观众的耐心和艺术家的体力之间的比赛,输和赢都难免有遗憾,结局必然是“泄气”。

相较之下,“展览的噩梦(下)”两位策展人的合作对我来说更有意思,其中亦不乏矛盾。虽无统一的主题,艺术家关注的点也各有不同——从乡建到监控,从劳动到影像写作——但展览却呈现出一种整体性,或者更确切说,一种倾向——“希望看见的不只是一件件称为作品的物体/而是艺术家们如何用方法去连接实践与展示”(“展览的噩梦”策展前言);对社会现实的参与构成了另一条线索——“参与”这个词现在使用起来感觉极其危险,以高士明的两点意见为例:一是前期录像采访中所说“似乎跟台湾的年轻策展人相比,大陆的策展人更少去思考社会批判的问题”,二是现场发言里的“不要迷信体制批判”和“不要迷信社会运动”。我倒是相信高老师不至于如此前后颠倒、自相矛盾,语境不同,“参与”这个词的意义随着变化,对这种工作方式的判断亦是,差异难以尽述,此前已有诸多案例和争论,此后或许更多更复杂。具象化的剧场空间设计有好有坏:空间的折叠确实让观看体验变得更多变化,需要调动多种身体动作完成,人流也因此时刻处在不同的平面上,几个监控摄像头在作品之间和观看之间起到了连接作用,并且在开幕当天通过佩恩恩的“直播”接通了外部时空和网络世界(可惜现场只有寥寥几个观众,输了直播平台上弹幕的热闹,“舞台调度”的顺畅与否似乎也是视觉艺术领域里的现场表演时常遭遇的问题);但对于“剧场”概念的使用,虽然设置为“双向”,却仍然是在艺术与社会,演员和观众的关系框架中展开,这又可以把我们带回朗西埃对布莱希特和阿尔托的论述,以及他提出的在我看来过分理想化的“解放”之路;对我来说,如果考虑进两种媒介各自的历史,剧场在视觉艺术中的粘接点并未和常识性的理解发生太多位移。

作为一个策展项目,让我感兴趣的还有两位策展人之间的“拼接”痕迹:“展览的噩梦(下)”自然是承接了“上”——姚梦溪和几位艺术家于2014年8月在上海激烈空间组织的项目,此次展墙上的图表和文字,以及散落在空间四处的关于全球各地社会参与性项目的文本,通过讨论保持展览现场活跃的方式都让人回到另一个现场的视觉记忆;其中几位艺术家曾参与了此前广州时代美术馆的“腹地计划”,一些实践方式也延续到了这次展览中。而张涵露带来了另外一种教育背景和实践经验,她和其中两位参展艺术家李启万、施昀佑都曾就读于芝加哥艺术学院。对比李启万和毛晨雨的作品对我来说是很有趣的体验:同样是涉及影像的写作,但方式却极为不同;而作为观众,李启万录像里的快速剪切和英文旁白对我来说很容易进入,相反,同样是使用中文,毛晨雨缓慢的影像纪录和高度个人化的语言体系理解起来却困难重重和考验耐心,而这一点也对应了在讨论“表演”时时常碰到的一个方面——观众的个人历史和经验在整个观看中起到的动态作用。施昀佑的几件作品是在哥伦比亚驻留期间完成。我一直很好奇艺术家如何在驻留项目中以外来者的身份在当地找到创作的合理性,但他给了一个对我来说很有说服力的解释——哥伦比亚的殖民历史让作为台湾人的他可以与之迅速建立联系。而这个关于殖民史和身份的切口又引向了在外滩美术馆的“HUGO BOSS亚洲艺术大奖”上看到的几位东南亚艺术家的创作,同样是年轻一代,他们处理自身区域性历史的方式和我们面对那些“典型”处理方式时感到的一种为难——既有了解的愿望,又难以克服“窥视”的嫌疑。即便不迷信体制批判,对于这类针对亚洲的奖项的设置还是让人不得不去思考机构在艺术生产中的角色问题。

当天为整个“青策”开幕做结的是《压力检测》,确有不肯服输的观众在现场等待,轮胎爆炸的一刻我没有亲眼见证,错过了十分钟,不过转头看到媒体报道,提及这一刻,“似乎也向我们暗示着年轻一代艺术力量爆发期的正在到来”,这让我想起此前读到的另一篇文章《摆脱艾未未的阴影:走入国际视野的中国年轻艺术家的新面貌》里的乐观主义断言。作为青年,对于青年,我发现自己实难信任“爆发”这种剧烈的运动,对“新面貌”更是存疑,尤其在这个年末经历了各种打了年轻牌或者没打年轻牌的展览和奖项之后,更感觉变化是缓慢和艰难的,那个“青年”的形象定格在我离开展厅的一刻,既是在拼命打气的艺术家,也是在耐心等待的观众。

文/ 郭娟