所见所闻 DIARY

亲爱的朋友们:

中国和尼德剧团之间似乎注定将有千丝万缕的联系。2013年,《伊莎贝拉的房间》对这超级大国的“探险”使我们和许多人结下了不解之缘。现在,我正在为上海明当代美术馆所委托的个展做准备,邱志杰馆长将这间专注于当代艺术和表演的新美术馆全权“交”给了尼德剧团。我们的展览名字叫作“I like the Chinese people and the Chinese people like me”——这里的两句谎言是我允许自己做出的唯一的政治行动。毕竟,我来自一个被民主笼罩的国家——比利时的每一座大城市中都有为纪念某位独裁者(mass-murderer)而设立的雕像。因此,我想我没有理由傲慢。

——杨·罗威斯在今年二月写下的新闻稿片段

上海周五的绵绵细雨把不少前来“无声无名”杨·罗威斯(Jan Lauwers)终身回顾展观看开幕表演《父之屋》的媒体和观众堵在了路上。阴天和雨水褪去了展览开幕现场通常刻意而为之的热情,零散到场的人群安静、缓慢、甚至带着几分涣散,恰为“观看”营造出松弛自然的情境。

步入展厅,填充得有些满满当当的空间一下子打破了人们进入美术馆时通常会有的视觉惯性。绘有鲁本斯名作《狮穴中的丹尼尔》的巨型地毯平铺于地面、静待被观众踩在脚下的命运,浅色木料搭建出两人多高、交错相连的房间构架,散落其中的种种粗粝质感的道具使这间“父之屋”成为某种动态的未完成“现场”。除一楼中央空间的房间装置外,其他展览空间则展示着杨·罗威斯和尼德剧团其他成员的作品——剧团鼓励成员发展个人创作,并衍生出多个相关艺术团体,如Lemm&Barkey、MaisonDahlBonnema 、OHNO COOPERATION。

距离演出开始还有一段时间。一名穿浅粉裤子、赤裸上身、一看便知是音乐人的长发男子在装置“二层”轻轻敲击着“房梁”木料,检查上面的接触麦。透过中空木质构架隐约可以看到有人在“屋”后的空地毯上做着热身,我赶忙凑过去想看看有啥“奇招”:只见四名表演者围成一圈,进行着“si-si-”的发音练习,然后在其中一名表演者的带领下开始了最基础的瑜伽动作循环。一名女舞者完全放松地躺在地毯一旁,身边的男表演者轻轻地为她按摩——从揉捏四肢到托起她的背部上下摇动——难道仅此而已?

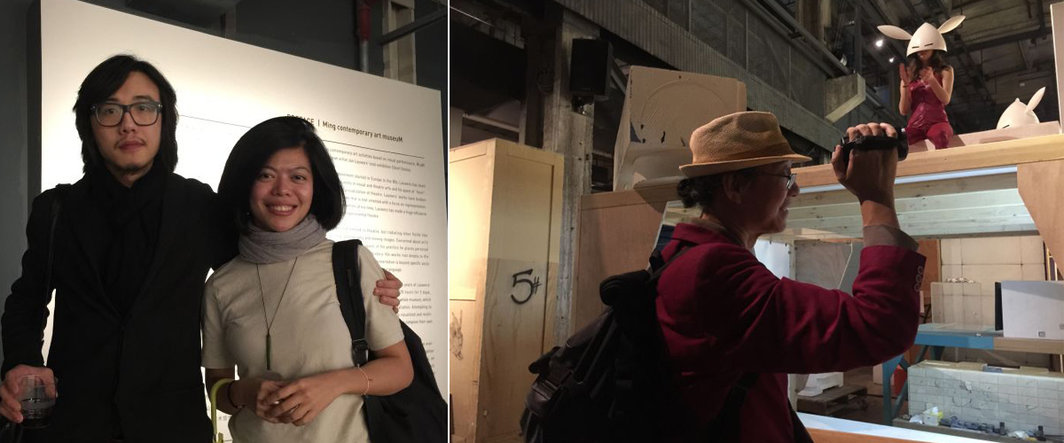

美术馆里的观众越来越多,大家似乎对杨·罗威斯和尼德剧团早有耳闻,毕竟是“威尼斯双年展金狮终身成就奖”得主。剧场导演满宇轩向我讲解起杨·罗威斯和Jan Fabre、Romeo Castellucci在图像制造方式上的差别,一旁专程从北京赶来的慧慧(蓬蒿剧场运营总监)则表达了她的担忧:“中国戏剧圈时不时就能请来个大牌,总会有请完的时候,之后怎么办呢?”

伴随着演出临近,演员们“随性”地进入一楼展览空间,一名身着红色紧身连体裤的年轻女孩坐在观众席(虽然有所谓的观众席,但观众可自由走动)正前方高高的玻璃展示柜上,看似随意地打量着四周,实则早已进入表演状态挑动着观众观看的欲望。同样参与表演的杨·罗威斯不出所料地一身白色西装(后来遇到演出的服装设计师Lot Lemm,她告诉我杨·罗威斯最爱白色:“White is his color!”),坐到了粉裤子音乐人“隔壁”的房间。杨轻轻弹起民谣吉他,像是要为观众“娓娓道来”他的故事。

不过,演出并未预设任何故事,而是埋下了任何故事的可能。起初,十一名表演者像是在各自的“小作坊”里完成各自的“任务”:一名女舞者坐在画框和画作废料堆里用手捏着气泡膜上的气泡突起发出声响;一名男表演者拆解一把细铁棍上的胶带,而后却与胶带纠缠难以脱身;头戴花冠的Grace(杨·罗威斯的妻子,生于印度尼西亚,尼德剧团联合创始人)在二层最高处表演着异域感实足的舞蹈;两名男舞者搬弄一组集装箱,身体与物之间的关系在不断的拆解和再生成中产生出某种令人紧张但却不得不去注视的情绪…

罗斯李•哥德堡(RoseLee Goldberg)在论述八十年代比利时剧场“新浪潮”时,曾强调六、七十年代欧洲和美国行为艺术家对这些逐渐形成的“艺术家剧场”(artist’s theatre)的影响。事实上,杨·罗威斯在1979年决定做剧场时就对剧场和行为艺术提出了双重质疑:作为一名有视觉艺术背景的艺术家,他无法接受戏剧(drama)演员不断模仿从而再现故事的程式——在他看来,当时的戏剧导演顶多算是一半艺术家(另一半是剧作家),戏剧借用了所有艺术形式却不对媒介本身做出任何反思。但他同样不能忍受大部分行为艺术家为找寻自我所做出的极度个人化、甚至是自恋的表演——纵使这些表演一次次地挑战疼痛、承受力、侵犯、力量、日常的极限,抑或做出了最直接的政治反抗,行为艺术家个人化的身体符号和记忆在杨·罗威斯看来却在根本上缺乏与大众的联结。

1976年,杨·罗威斯在大学期间看了博伊斯的一场表演后深受感染——他起初觉得博伊斯是个骗子,像戏剧演员一样做着虚假的表演,后来才明白博伊斯是在做“剧场”。在随后的几十年中,杨·罗威斯一直在探索如何对剧场和艺术进行反思的同时与公众建立联系。在《父之屋》中,博伊斯的毛毡和野兔以及其他时常在艺术史中出现的意象被重新搬出——或被以不带个人风格的方式画在运输道具的集装箱上,或直接被用作道具材料。这些形象与普通观众之间不再隔有艺术史这道墙,而是在表演者的即兴和观众的自由观看中再度恢复了某种共同联结。

演出的大部分内容——除表演者带领观众拍手的环节——都是即兴完成。表演者有如一只只牵线木偶——被空间、物件、声音和在场的人等等因素所牵引,同时又不失警觉地对这些作用力做出反应。表演者自身的性格、情绪和经历被带入表演中,进而构成了另一种社会参与性。有时,表演会因即兴产生的一些不可控因素陷入能量“滞怠”的状态,但这些经验丰富的表演者绝不会刻意回避,而是置身其中,仔细“聆听”场内各种变化,在共同的感知和推动下重新找到“正确”的能量流动。

渐渐地,分散在各个表演位置的声音点在我脑海中形成某种关联,继而又在互相推动或对抗中产生一系列连锁反应。在声音的流动性建立起来以,各种感官随之被激活。一对男女舞者的表演吸引了我的注意。起先,两人通过挪动两只立方盒和木棍以及他们绷直的手臂对空间进行“切分”;一段时间后,盒子和木棍在“画面”中渐渐“褪色”,女舞者这时已躺在地上,右手与男舞者的左手做出快速交织的动作——像在互相挑逗、游戏或相互追逐,男舞者的另一只手则狠狠地压在了她的裆部,女舞者放肆的大笑引来全场注意,而持续的大笑声在男舞者愈发强烈的暴力压制下扭曲为夹杂着笑声、哭鸣和大叫的声响。突然,一声“咚”的巨响和延音将场内所有表演者至于悬置状态——所有人停下动作并闭眼,而我则瞬间被拉回到现实:还沉浸在刚才激烈表演中的我再次看到被杨·罗威斯画在集装箱上玉兰花和狐狸,它们竟悄然被赋予了一种女性特质,而我目之所及的一切似乎都和我刚刚经历的表演片段产生了强烈而不假思索的联系——nice trip!

面对开幕当晚4个小时、连续3天里共计20小时的表演,观众拥有充分自由选择观看的时长和角度——手举DV的张献老师就选择跟足整场并持续拍摄(事后听说现居上海的张老师在美术馆旁边的汉庭开了房,只为分秒不落看足20小时的表演)。“我看到所有这些艺术家能够这么自由的创作真高兴,每个表演者在其中都是平等的”,张献说道,“这不再是把观众锁进黑盒子两小时的被动消费,而是成为观众自己的生活经验,无关的人可以把自己放进去,成为‘我’的生活的一部分,是积极的度过而不是消极的挨过!”

正说着,我看到Grace再次进入表演场域,这次她摘下了头顶用新鲜蝴蝶兰制作的花冠,站进了玻璃展示柜(前后玻璃相隔约20厘米)——开场时还高高在上、跳着魅惑舞蹈的“公主”竟一下子变成了展示柜中以展示身上异域服装来满足“参观者”窥视欲的模特,Grace脸上哀怜的神情引来了几位女观众的互动——她们接连站上展示柜,在玻璃外侧与Grace对视,Grace面对她们给予的抚慰露出了轻轻的微笑。不过,当毫无表演经验的观众突然从展示柜上下来并中断两者间还未平息的情绪时,Grace还是略显尴尬,不过也很快过渡到了新的情绪。我想,这或许解释了为何整场表演虽在观看方式上对观众开放,但在整体上却存在一种阻隔观众进一步互动和参与的封闭性。

“表演挺好的,看一会儿就找到他们的Queue了,一段推至高潮之后要有一段静默,让人喘口气。看久了会感觉有点累,像翻书一样”,翻书翻累了的子涵(声音视觉艺术家)说。“不知道为什么,我看的时候有种死亡的感觉——一种向下的瓦解的消逝的东西,或许是因为这个作品和杨的父亲有关的缘故吧”,一旁的小珂边说边戴上黑色毡帽。而当身边朋友问到小珂有关组合嬲的近况时,她却无奈地说:“虽然我们和尼德剧团一样都在提艺术家创作联合体的概念,但提了这么多年这个‘联合体’就只剩下我、子涵和张献了,到欧洲表演人家都说你这个概念好,但怎么不见人啊?找不到好演员!我们也特别无奈…”

在表演接近尾声的最后高潮部分,表演者在音乐和鼓点的带动下开始有节奏地鼓掌并继续各种肢体动作,受到感染的观众逐渐加入鼓掌,张献老师甚至一边拍摄一边跟着节奏呐喊,不少人都在浸染下开始摇头晃脑。现场气氛如邱志杰所言,一座“古埃及神庙再次复现,其中不再是被供奉的神,而是人类自身。” 不过,在如潮的掌声中,我却莫名地陷入了一种恐惧。当杨·罗威斯说他用了三十年时间来质疑和理解剧场,并一直在寻找和公众建立联系的可能时,我们却在某种程度上希冀通过这样一场表演建立我们的观众与剧场的联系,从而接受我们的剧场。不论掌声有多响,气氛有多高昂,‘“咚”的一声巨响终将来临,而它将彻彻底底地把我再次狠狠摔向现实。

文/ 钟若含