方璐

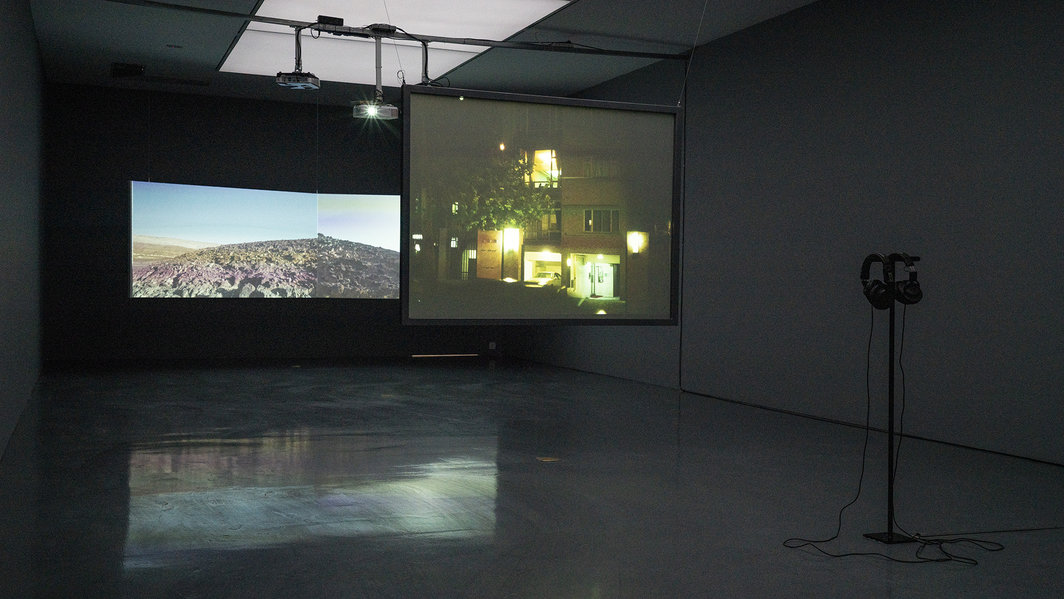

方璐在北京博而励画廊举办的最新个展“任物者”中,呈现了她自2016年至2019年创作的五件录像及录像装置作品。这些作品渗透着她三年来以一个职业艺术家、妻子和母亲的多重身份,对于生活的细微体察、对宗教的凝视、以及对录像这一创作媒材的反思。她试图让心灵回归到一种不偏不倚、不加预设的体验,让图像、叙事、拍摄手法和途径通通成为其灵动的、自在的、富于趣味和想象力的心灵之载体。她甚至大胆想象着,这种观察方式将延及至观众的日常生活,撼动那些不假思索、被规训和被动的感受感知。此次展览将持续至2019年12月8日。

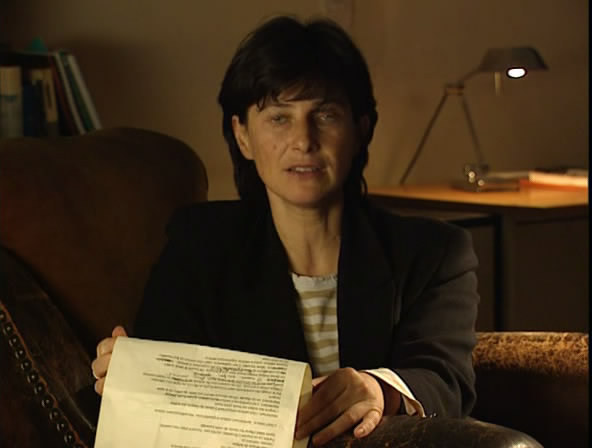

展览“任物者”的标题取自于《黄帝内经》中的一句话:“任物者谓之心”,意为任事物自己运动变化(不跟随不评价的)就是心。它描述了人的意识活动的最初始阶段,在中医里对应的是心这个具体的脏腑。心对于声音、视觉等等信息的接收尚处于没有判断或偏见的阶段,心与事物的初遇是意识和思维的基础与前提。步入展厅的第一件作品《心动》(I’ve never been so exicited)即描绘了一种心脏的悸动。它原本是我受委托为一家美术馆的电梯间而特别制作的。我当时想把它做成一支“广告片”,而它告知观众的内容——一个女孩讲述她在极度兴奋时对其周遭客观事物的感受——是一种启蒙式的状态。虽然是在专业电影摄影棚拍摄,但我延续以往作品中使用非职业表演者的方式,并将我父亲拍摄的花卉照片的投影、以及用手电和日用品制作的道具作为光源打在女孩的身上,从而扰乱了观众对某种制式化的表演及影像质地的判断。展厅内第二件作品《移动物品剧场》使用超8毫米胶片拍摄,它开始于一个天真的想象:一个让物体运动起来的“移动影像”(Moving