影像 FILM & VIDEO

今年8月2日我从网上下载看了王兵拍摄的《死灵魂》 (2018)。我本来联系了王兵,要给他做一个采访,可是我看了这部纪录片之后,觉得有点不知道跟他来聊什么了。这是一部漫长、冷静和专注的纪录影像,大量当事人的口述,夹杂着黄土沙尘,把61年前那段反右历史中夹边沟的部分呈现出来。网上有人把这部记录影像同克劳德·朗兹曼的《浩劫》(1985)联系起来,可能是由于两部片同样作为某种历史指认与它们的超长片时。我认为两部影像所涉及的人群和问题,在所处社会语境方面的遭遇有根本性差异:《浩劫》里发生的种族灭绝大屠杀起码是个被正视承认和公开明证的档案,而作为众多劳教营地之一的夹边沟,这里面发生的惨绝人寰的情况,直接涉及到当时的反右运动——时至今日,官方仍然觉得这是一场有必要的运动,甚至是“是完全正确和必要的”(1981年在十一届六中全会上给反右运动定性)。这种政治定性并未给右派彻底平反,只是承认了“反右派斗争被严重地扩大化了。”这场隔离并监禁了55多万人,涉及当时全国500多万知识分子的运动发生后,权力体系开始通过各种审查和劳教,直接砸断了知识分子的政治脊梁骨。从历史脉络来说,反右运动导致当时中国残存的自由主义思想的终结,也为日后发生的种种政治运动灾难埋下了伏笔。

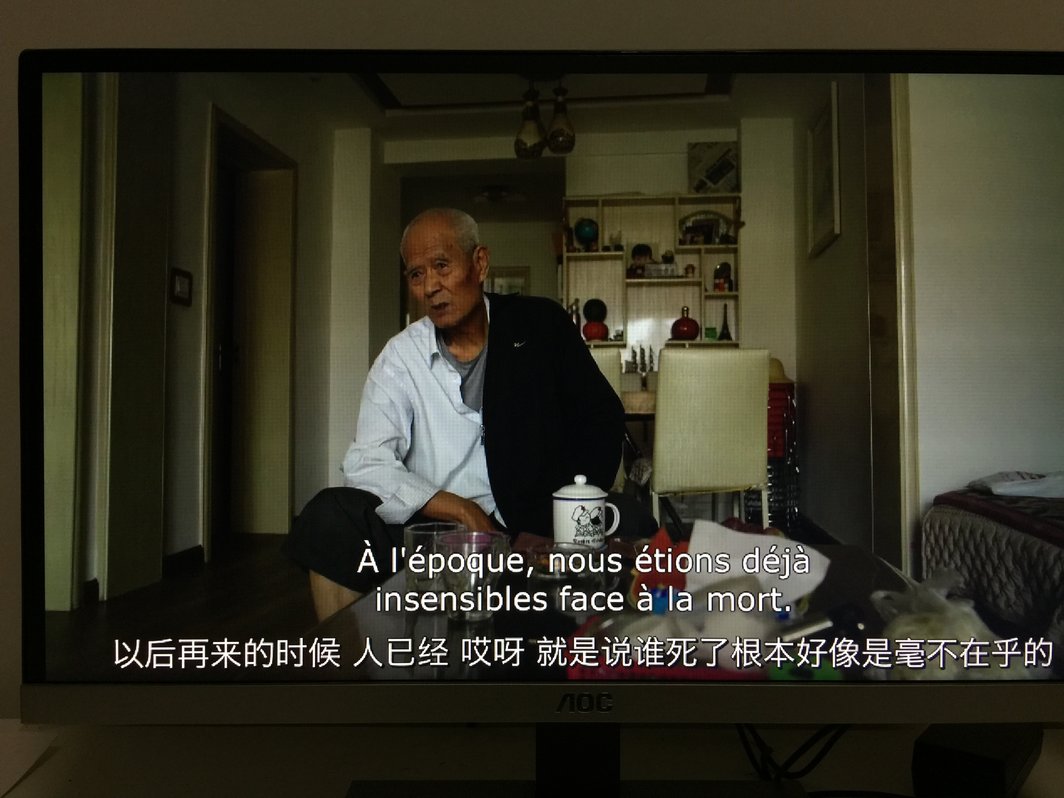

1957到1958年,约有3200名右派分子被送到甘肃夹边沟进行劳动教养,其中大多数在该农场劳教时因饥饿或处罚而死。“百分之五”、“明水”、“夹边沟”、“吃野草”、“黄蒿子”、“草籽糊糊”、“浮肿”、“无法站立”、“人吃人”“饿死”等等,这些不断从夹边沟或者其他劳教场的幸存者嘴里说出的词语,重新构建了今天的观众未曾见过,也不知道怎么去想象的现场。这些带着屈辱与饥饿的词语,是一场对布满了死亡肌理的深渊凝视。这些简单、直接、具体,不厌其烦重复的描述,其实都在指认着那个基本事实:一场发生在西北戈壁地带,时至今日都无法被公开说明的集体监禁和死亡事件。每一个幸存者回忆起的名字,他们尸骨甚至还满含冤屈地暴露在夹边沟的黄沙里。甚至在片中,当一群幸存者去收集那些骨头,“每人都捐了一点钱”,来试图建立一个纪念碑的时候,又遭遇了“省上作怪”,“省上给打电话说了”,直接用推土机把它当“违章建筑”给推除了。某种程度上来说,这些幸存者的证据指认与现实遭遇,在今天的中国社会现场,仍然以另一种掩埋事件式的方式存在着,如地震中的豆腐渣工程,或最近爆发的疫苗事件,深圳工人维权事件等等,无一不是政府承诺的调查最终石沉大海,或者从媒体中销声匿迹。

在《死灵魂》完成之前,王兵就相关题材发表过《和凤鸣》(2007)和《夹边沟》(2010)。而《死灵魂》的拍摄开始于2005年,王兵用了多年的时间搜集记录了120多名劳教营幸存者口述和相关生活片段。《死灵魂》的素材本源,更像是导演在处理前两个影像时所做的调查记录资料。这部记录影像完成之后,王兵关于这个题材的探讨形成了一个相对完整的证据链:《和凤鸣》细嚼慢咽的个体讲述,《夹边沟》电影里的记录与排演,以及这部《死灵魂》群像式的对记忆的抢救。他曾在一次访谈中提到:“夹边沟的核心是大多数死去的人,我们无从知晓那些人的命运,那些人的遭遇,我们不知道有关他们的信息。他们变成了尸骨,在戈壁滩上,风吹日晒,被时间逐渐腐蚀掉了。因为它被称为夹边沟事件,并不是幸存者促成了夹边沟事件,而是那些死难者促成了夹边沟事件。”此次王兵通过一个个具体幸存者的口述串联,在相对封闭的地域环境下,为观众提供了有关事件上的整体认知。这种摆脱叙事干扰,群像式的剪辑呈现,又从微观角度让幸存者带着肉身动荡和片刻不安,一次又一次地把曾经的遭遇和现场,传递给没有经历过那段历史的观众。

王兵记录影像方式的形成,始终贯穿着他某种强迫症式的直觉心理体验。这种直觉直抵镜头前的人物和场景,眼前尽是不加修饰的日常原始记录,甚至是些没有任何指向和解释的“原始时间”。这种直觉体验贯穿了王兵所制作完成的那些影像,不管是关于沈阳工业衰败现场的《铁西区》(2003) ,还是游荡在云南偏远地区的《三姊妹》(2012) ,或是直面生命结束的《方绣英》(2017),或是此次记录反右运动灾难结果的《死灵魂》等等。当然,面对中国高风险社会下的动荡与压力,王兵的极端在场,也使他成为中国另一面最好的纪录拍摄者之一。他不妥协不媚俗地扛着摄像机,层层记录下历史和当下发生过的痕迹与现场,也给过往留下了一份有着原始记录和原始时间,关于个体和事件的档案与证据。他的工作某种程度上就是这个时代的监控器。实际上除了去观看与感受,没有任何文字能描述清楚王兵监控器里外这个社会正在面临的撕裂和焦虑,阴冷与痛苦。

在中国,因为缺少言论自由保障和公共放映空间,王兵或者其他独立纪录片工作者的影像很难形成大规模的放映与讨论,这也直接使这些纪录片在事件发生语境地,失去了媒体传播和深入对话的可能。权力的种种限制,更是让一个个真相难以释放出来。这些记录了个体或阶层动荡遭遇然而却无法在地释放的影像,也逐渐形成了一份关于社会运动与反抗的档案明证。这些片子的制作,通常以游击战、贴身战的方式,尽个体最大的可能和勇气来制作完成,然后放在网上或展厅供人观看。——但这种传播也不一定能进行下去,在地放映现场常会惨遭中断,或者主办机构直接被查封。当一种影像作为证据的时候,它承载着的是个体对于事件进行的独立解释与说明。它面临的就是人的问题和真相的问题,没有更多的深意。这些影像往往使用直观的方式,为无聊、无奈和饥渴的观众提供出一份有着时间、地点、人物和事件的认知判断坐标。不管是线上还是线下,对这些影像的围观与阅读,也传递给行动者们一个校对自我与社会位置的自觉时刻。在一个开机或许意味着“犯罪”的社会现场,在一片法律都未必能保障个人权利的土地上,作为想跟自我或社会继续搏斗下去的个体,好像除了继续拍下去,行动下去,没有更多的选择。

文/ 刘伟伟