影像 FILM & VIDEO

浓雾笼罩了肥沃的黄土地。泥巴小道和水渠在规划整齐的田间蜿蜒。拖拉机引擎发出的突突声被缓慢穿过此地的货运火车单调的轰鸣淹没。起风了,可以听见麦子的低语。一个俯拍的镜头里,棋盘格一样密密麻麻种植的麦田一直延伸到天际线。

开篇的这组镜头让人联想起熟悉的旁遮普邦田园风光,这里在各种关于发展的宣传话语中被称作“印度的面包篮”。我们还可以看到这个国家农业繁荣发展的其他图景:稻杆上露珠的特写;被落日染红的水渠的长镜头。这些镜头有着令人难以抗拒的魅力,不过其余味却是苦涩的。影片总是从这样的场景突然切换到在肥沃的田间劳作的贱民(Dalit)劳动者,而这些田地属于更高阶级的贾特(Jat)地主。他们讲述着工资被克扣以及债务缠身的处境,因为所谓的“不可触碰”而遭受的日常羞辱,地主阶级的暴力相待——警察对此一向视若无睹。这种自然之美与社会野蛮景象之间的强烈对比构成了兰迪普·玛道可(Randeep Maddok)杰出的纪录片《没有土地》(Landless,2018)的核心。

电影来自创作者的个人经历。玛道可现在四十出头,他出生于一个没有土地所有权的贱民家庭,并且在旁遮普一个非常小的村子里长大。(贱民占这个国家总人数的32%,却只拥有4%的土地。)高中之后,玛道可被迫放弃学业——他的家庭无法负担起大学学费——他的整个青年时代都作为雇工在田间辛苦劳作,后来加入了一个左翼农民工组织并成了组织者。玛道可在最近的一次电话里告诉我,一直以来他都想成为一名艺术家;为工会绘制海报算是比较接近这个梦想的一种选择。三十岁的时候,他出售了一小块落到他手里的土地,进入昌迪加尔(Chandigarh)的政府艺术学院(Government College of Art)读BFA学位,在那里,他开始接触摄影。“摄影机让我可以继续展开我的行动主义活动,”他说,“我想要用它来记录人性以及边缘社群所受的压迫。”

玛道可的人生故事让我们得以一窥印度贱民阶层想要从事电影创作的障碍,即便是在比较进步的纪录片领域也是如此。当然有一些关于阶级和土地斗争的严肃而制作精良的研究,但其中大多数都来自上层阶级的导演如阿南特·帕特瓦丹(Anand Patwardhan)、K·史塔林(K Stalin)和阿玛尔·康瓦(Amar Kanwar)。另外两位打破了阶级天花板的贱民阶层导演普拉蒂克·帕马(Prateek Parmar)和索姆纳斯·瓦格玛(Somnath Wagmare)分别来自古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦。

玛道可的镜头尽管也触及次大陆的其他区域,但他的焦点始终集中在旁遮普邦的农村地区,在这里居住的大多是锡克人。锡克教宣扬平等,但村子里的关系还是受到了种姓制度的毒害,拥有土地的贾特人(奇怪的是,他们被称作“农民”阶层)和没有土地的贱民之间界限分明。而这种不平等又因1960年代的“绿色革命”(Green Revolution)加剧了,政府引进了高产量种子和化肥,使得农作物产量急剧提升。但这项政府计划的利益几乎全部收入了贾特地主的腰包,并且加强了他们在当地的特权。玛道可在他2015-17年的黑白摄影系列“繁荣的悖论”(Paradox of Prosperity)中涉及了这段历史,照片拍摄的是旁遮普邦南部的贱民阶层在田间劳作或在自己简陋的居所前的肖像,黑白对比分明但又富有柔情。

玛道可为他的首部纪录片《没有土地》引入了一种摄影师的目光。这个片长68分钟的电影以一连串缓慢、甚至忧郁的长镜头展开,时常在人已经停止说话后还在他们身上停留片刻。(“沉默也有声音,”玛道可在字卡中引用的诗句说道。“火药只是尘土/在爆炸前/如同人一般。”)他们讲述的故事表明了贾特人把持着与政府权力相互撬动的筹码:他们无视劳动法规,否认贱民阶层获得耕种土地的权利,并且剥夺他们微薄的福利待遇。“我们参与政府项目的劳动根本得不到任何工资,”一位妇女说。(她所指的是政府支持的解决农村地区贫困问题的项目。)“我们工作了那么长的时间,但一卢比都拿不到。”而且贾特人欺侮贱民阶层的妇女不会受到惩罚;就像印度各地低种姓的妇女一样,她们对于占统治地位的阶层的男性毫无对抗途径。玛道可认真地倾听这些在媒体报道中被掩埋的故事,电影获得了无与伦比的道德力量,无需直接表达愤怒就可以让印度政府和上流阶级的观看者如坐针毡。

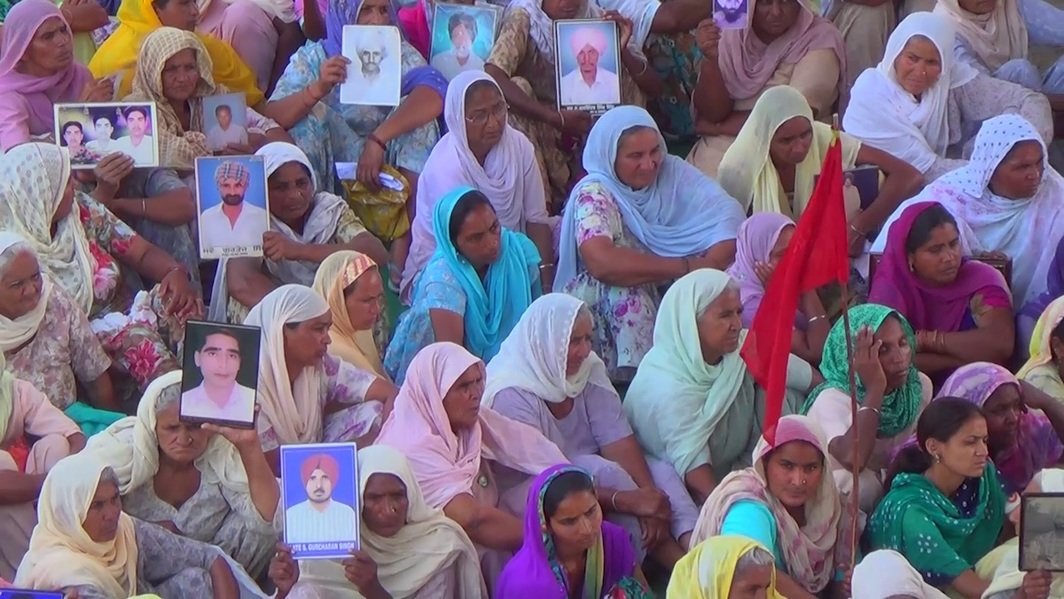

贱民阶层一度获得了村子里公有地的耕种权,这也是他们的公民权利。结果贾特人发起了一场“社会性抵制”活动,让他们无法使用磨房、井,甚至无法在商店购物。为了表现阶级特权的可怕威力,他们甚至组织了一场针对贱民聚居区的吉姆·克劳式袭击,用棍子和石头殴打年长的人,其中一位妇女的腿被打断了。警察没有介入,随后逮捕了参与抗议的贱民——这也是印度屡见不鲜的情况。但电影的结尾还是饱含希望的。另一个村子的贱民工会组织获得了土地并且开始集体耕种。“我在这里不觉得自己是个仆人,”合作社的一个成员说。“这里有尊重。我们有兄弟姐妹们的支持。”

今天,旁遮普邦的贾特农民时常出现在新闻里,他们在领导一场针对纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)右翼政府的历史性反对活动。在我写作这篇文章时,他们在新德里城外的和平占领活动已经持续了六个月的时间——而且遭遇了催泪弹和警察的棍棒。农民们反对的农业法案被统称为“农业法规2020”(Farm Bills 2020),在印度的农业界引发了极大的混乱。虽然贱民阶层的参与仍然是相对边缘的,但工会领袖们最近呼吁“农民-劳动力联合”。《没有土地》是对团结之障碍的尖锐警醒。

玛道可从一开始就出现在抗议现场,为拍摄纪录片做准备。我问了他一个极其幼稚的问题,为什么要关心一场最强调阶级的土地所有者发起的运动。“反对印度教法西斯主义的斗争是一等一的矛盾。”他像对一个三岁小孩一样对我解释道。无论私有化对农民们造成何种影响,其对贱民阶层的伤害只会更大,也让劳动力的前景变得更缺乏保障。“我们要先打败莫迪,”他说,“然后再回到漫长的反种姓制度斗争中。”

文/ 拉蒂克·阿索坎

译/ 郭娟