影像 FILM & VIDEO

任性是一种对可能性的持续探索;它是一种在社会存在的既定条件下的即兴创作……是在本不该存活的情况下努力生活下去的不懈实践。[1]

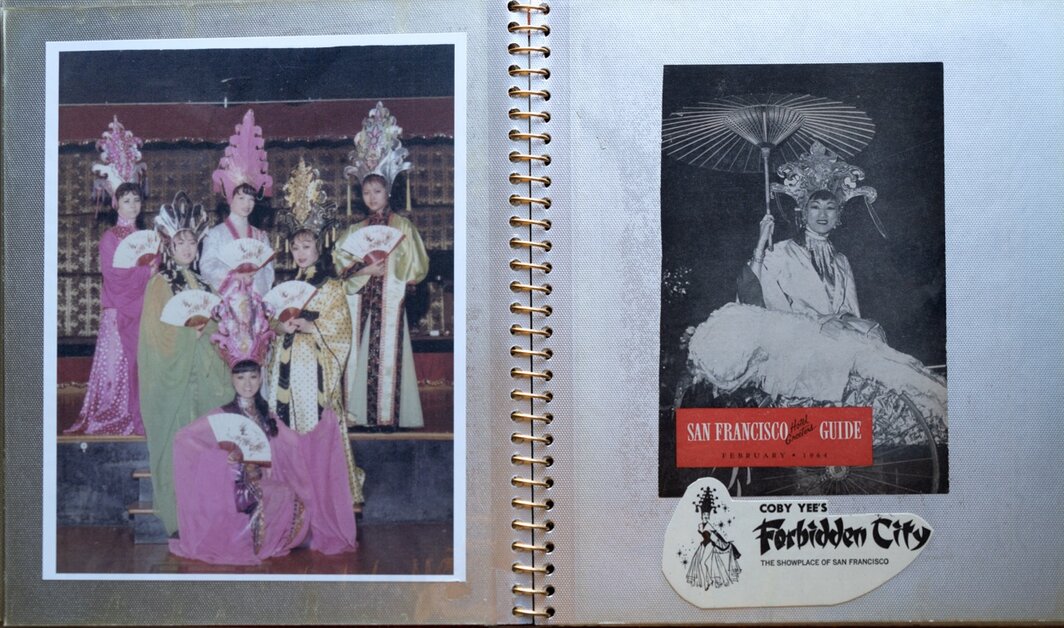

只消换一种口吻,柯比(Coby Yee,余金巧)的人生就可以被讲成一则好莱坞励志故事:哥伦布华人街坊眼里爱跳舞的小姑娘,长大后成为旧金山唐人街夜总会的风情舞皇后,被人称为“最无畏的华人舞蹈娃娃”(China’s Most Daring Dancing Doll),并在其后接手了旧金山唐人街鼎鼎大名的“紫禁城俱乐部”(Forbidden City Night Club)。

不过,由杨圆圆执导、郭柯宇监制的《女人世界》并未描绘这个“美国梦“式的故事。正如在真实世界,柯比并不热衷向人讲述她看似辉煌的过去,只是尽情地活在92岁的每时每刻里。影片中,当老友恍然她曾是“紫禁城俱乐部”第二任主理人时,她只淡淡道“反正现在你知道了”。有些往事她宁愿忘了,或许因为其后的人生里,她从刻板印象与风情消费中重新夺回了舞蹈与美丽的意义。

于是几乎一改故辙,影片从垂暮之年开始讲起,将记忆碎片编织在一场穿越时间、跨越国家边界的旅行中。在常见的宣传语中,《女人世界》被分类为公路歌舞片。它以柯比为主角,记录了一群见证唐人街黄金年代的华裔舞者在耄耋之年从美国、古巴至中国的巡演历程。

影片开头,摩登假发、艳丽装扮的女主持人欢迎观众来到“无处与到处”(nowhere and everywhere),似乎意指移民身处的地域、文化与身份的中间状态,接着引入一段渐已淡忘的历史。如今流连于唐人街时,人们常忘了是持续半个世纪的排华法案、移民控制与反华情绪把华裔人口的生计与生活限制在几条街道之间。这并不是单体的历史,当今诸种国族、阶级、性别等观念都建立在一系列排他的过程之上。但受限并不意味着要默许命运降临。各地华裔历史中,合法申诉或非法移民都可被视作反抗制度性不公的方式,而在不被应许之地设法生存下来也可被视作一记有力回应。柯比的父亲便是在20世纪初从广东台山来美国投奔兄弟的初代移民。而作为二代移民,柯比从小在俄亥俄州首府哥伦布的华人街区长大,六岁开始学习舞蹈,其后投靠叔叔进入演艺行业。

种族隔离的历史是潜在的背景,但影片并未赘述政治性的暴力。与之相对的,《女人世界》参与到这段历史中的方式是从个体入手,从而提供了另一种可能性。当与伴侣史蒂芬(Stephen)牵手走过旧金山唐人街的街道,柯比触景生情,回忆起年轻时她上下班的场景,也说起曾在此拥有一间以自己名字命名的舞蹈工作室。彼时唐人街俱乐部的收入主要依赖于士兵与观光客。游客们以为自己在看充满异域风情的东方女郎跳舞,殊不知姑娘们才是这个地方的主人。但只要看得足够仔细,观者便可在这些露着漂亮大腿的女孩身上看到她们穿透自身处境的生命力,听到被噤声的生命以娱乐之名大声宣告自己的存在。如同给自己披上柔韧的铠甲,人们想看脱衣舞表演,那就多给自己设计几层漂亮衣服——影片借柯比之口说出的,是个体通过创造和想象力转化困境的能力。面对自上而下的禁锢,或许平凡人能做的,不必破坏、不必推翻,而是在内部颠覆(subvert)它的逻辑。被夺走白天,就点亮黑夜(俱乐部);画地为牢,就在其中创造世界(唐人街)。在这个意义上,美丽,是与柯比同时代的华裔舞者们最趁手的工具。

但柯比热爱的娱乐事业(show business)并不是无限度的。上世纪60年代,美国西海岸其他同行为了招徕顾客开始赤裸上身(topless)时, 她关闭了自己的俱乐部。想必其中有诸多酸楚,但她好像总是知道该怎么做。这种分寸感守护着生命的尊严和体面,也向观众澄清了娱乐与现代娱乐产业的不同内在驱动力。好在,纵使外部条件改变,同样的创造精神以不同的语言延续:从俱乐部退休后,她自创品牌“东西”(Oriental Occidental),设计并制作兼有中西特色的定制服装。

不同于对文化多元主义的普遍批评,对于柯比来说,多种文化并存显得再自然不过。这让人想到影片中她与史蒂芬与由一次比萨外卖而聊起身份认同,柯比脱口而出自己是华裔美国人——先是华裔(Chinese)才是美国人——而史蒂芬则说她一直很美式,现在(因为杨圆圆的出现)才越来越中式。几句谈笑,似乎诉说着在个体身上,文化身份与生命状态比民族国家身份的想象宽广和灵巧得多。柯比没有抗拒任何一样塑造了自己的东西,或许也并不在意那些常见的刻板印象与文化批评。她接纳并利用这些并存的文化,并始终按自己的意愿选择让哪些显影。她引以为傲的第一件三件套戏服是妈妈亲手缝制的,由粤剧戏服改造成中式外套、摩洛哥长袍与桑巴裙,这也影响了柯比后来的服装设计风格。类似的手法也见于史蒂芬的创作,他用拼贴的方式展现不可能性(Unlikeliness),从而让身着华服与高跟鞋的柯比和他在雪山上共舞。性格与文化迥异的他们,因为一起跳舞而成为生活中的伴侣,用爱与创造力来弥合彼此的不同。而这又与影片中用于重现柯比私人回忆的原创动画遥相呼应。这些拼贴姿态似乎是一记反问:我们能否放下对立,而用连接和编织去想象看似不可能之事?

镜头一转,“皱纹、皱纹、皱纹……”的华人夜总会退休舞者辛西娅(Cynthia Fang,方美仙)对着镜子拨弄眼角,然后笑说她得跟年纪耍花招。此时的舞蹈,成为在另一重意义上对困境的转化。再组织起来的时候,十位成员年龄都在70岁至90岁,其中有昔日唐人街夜总会的传奇人物,有退休后才开始跳舞的老人。她们仍主要在唐人街演出,也为慈善机构募捐、为老兵和养老院的老人们表演,重新“娱乐大众”,也鼓励更多老人站起来舞动身体。舞团行至拉斯维加斯时,造型夸张的年轻表演者在街头谈笑风生。半个世纪过去,排华法案废止、社会风气开化,唐人街不再是困局;时过境迁,彰显个性成为一件理所应当的事情。对现在的她们来说,衰老成为了更大的困难。不过仔细想来,彼时的排华风气也不是唯一限制,方美仙就曾回忆母亲因支持她跳舞而备受批评——“正当职业”也是对于女性美德的规训。限制总以不同的方式展现面貌,总有人告诉你什么该做、什么不可为。在这个年纪里,好像除了静待终结,爱情和美丽都被看成是任性的。

但贯穿全片,她们一直很美,似乎美丽是某种生命的坚持。无论当年在夜总会表演、在社区中心教人跳舞、或是在家里吃方便面、翻看老照片,柯比始终孜孜不倦地穿着自制的花布洋装、精心搭配头饰首饰与小高跟鞋。她也一直在舞蹈,跳过了局限在唐人街的童年,跳过了夜总会的兴衰,跳过了迟暮的爱情,一直跳到生命最后也没有停步。好像对她来说,舞蹈并不只是一个喜好,而是支撑生命本身的韵律。影片最后,在太平洋前轻轻跳起扇舞的柯比,好像回到了那个充满生命力的在哥伦布洗衣店跳舞的小姑娘,一直未曾老去。影片中的神来之笔是,当史蒂芬对着镜头感叹年华易逝但他们过得还不错的时候,柯比在一旁的电脑上全神贯注地玩着纸牌游戏。史蒂芬说到动情处几欲垂泪,一旁却传来欢快的音乐声:你赢了!的确,她从起伏的人生境遇中、从别人的目光中解放了属于自己的舞蹈、爱情与美丽。

移民、女性、华裔、舞蹈、社群、旅行,这些关键词似乎让这一切显得构思精巧,但《女人世界》并非是理性逻辑下的产物。它串联起的故事有太多褶皱,以至于我们不得不加上许多形容词才可以还原影片的设定:排华时期的亚裔、退休的艳舞皇后、衰老的女性、失落的唐人街文化、说走就走的旅行、疫情时期的跨国拍摄、见步行步的成片与发行。一个动人的故事,必然由生命的交织和碰撞共同编织而成。它需要太多缘分、偶遇冲动、头脑一热和情难自已,但凡稍加盘算便未必能够成行。杨圆圆从未想过自己会拍电影、拿下龙标,正如都板街舞团从未想过他们会前往古巴、重返中国,也从未意识到自己早已成了美籍华裔历史的一部分。

但《女人世界》远不止于重现一段华裔往事,它的时态一直对准当下。从旧金山到拉斯维加斯、夏威夷、哈瓦那再到北京和上海,影片记录了一场奶奶们的华丽旅程,也意指离散与衰老本身就是一场冒险。当都板街舞团在古巴哈瓦那武术学校(原唐人街大舞台)表演、曾经的紫禁城俱乐部主理人柯比慢慢走下故宫的斜坡,这些充满生命力的女性仿佛跨越了时间与空间教我们如何行动:被隔离,就尝试建立连接;被命名,就夺回定义的权力;有边界,跳两步兴许就能跨过去;而当世界没有给你位置,那就用有限的资源创造自己的女人世界,在其中恣意美丽。让人们闻声而至,欲罢不能。

《女人世界》于11月5日在全国艺联专线上映。

注:

1. 赛蒂亚·哈特曼(Saidiya Hartman), 《任性的生活,美丽的实验》(Wayward Lives, Beautiful Experiments),Serpent's Tail,2019,页204。

文/ 沈军