影像 FILM & VIDEO

斯特劳布(Jean-Marie Straub)的世界里,历史鲜少无关。1933年他出生在法国的梅斯(Metz),一个自从公元840年法兰克王国的分裂就一直充满政治与文化纷争的地区;二战期间这里被直接划归德国领土,而非占领区,只因历史上这里曾从属德国;1954年阿尔及利亚独立战争爆发,斯特劳布逃离法国部队,流亡德国;1969年他同夫人惠勒特(Danièlle Huillet)共同移居意大利。斯特劳布在“流放的局外人”这一身份所赐予的距离中获得了思考国家与民族的支点和优势。2015年1月巴黎发生查理周刊事件,穆斯林人群的社会边缘化,伊斯兰文化与法兰西共和国意识形态之间的紧张关系,这些令法国社会为之抽搐数十载的问题瞬间升级,成为公共辩论的核心。斯特劳布的回应并不针对具体的事件,而是在文学与电影的历史回忆中思考文明的局限与国家的价值,这就是《鱼缸与国家》(L’aquarium et la nation,以下简称《鱼缸》)。

《鱼缸》采取斯特劳布惯用的拼接手法,由三个部分组成。一个鱼缸的长镜头(12分钟)作为前言直接呼应题目中鱼缸与国家的并列所暗示的类比关系;标题过后是一段16分钟的文本诵读,文字节选于马尔罗的《阿尔滕堡的核桃树》(Les Noyers de l'Altenburg, André Malraux),一部探讨人类生命本性与价值等存在主义问题的小说;电影最后结束于一个选自《马赛曲》(La Marseillaise, Jean Renoir, 1938)的片段。作品整体继承了斯特劳布电影中反思、分析、和纪录性的核心特征,并通过两段高度政治性的文本,针对国家这一概念的本质以及文明间交换的可能性,完成了一次辩证的论述。

来自于《核桃树》的节选借不同的历史时期和地域文明探讨人类的持久与变形。文字带有施本格勒式(Oswald Spengler)的宿命论色彩,认为思想给予了人类身份与化分,而每个文化体系都是一个自我循环且封闭的整体,于是文化间不可能有实质性的沟通,而这种以相互隔离为基本特征的文化和思想结构便是我们无法逃脱的命运形式。“每个思想结构...之于人,正如鱼缸之于其中的鱼...它抓紧并占有着人,人却永远不可能完全占有它。” 在小说《核桃树》中,这一观点属于人物莫伯格(Möllberg),一个恐惧自然终会战胜人类的人类学家,非洲大自然那拒绝驯服的野蛮使他充满失意与困惑。小说中,马尔罗从人类学和东方哲学出发,以“人,始于他者”的思想对抗莫伯格观点中的封闭性与抗拒性,但是斯特劳布并没有在《鱼缸》中引用任何这一对立论述的文字,而是借《马赛曲》对于法国大革命的想象,在关于国家与公民的概念和关系中开辟了另一条思考与批判的通道。

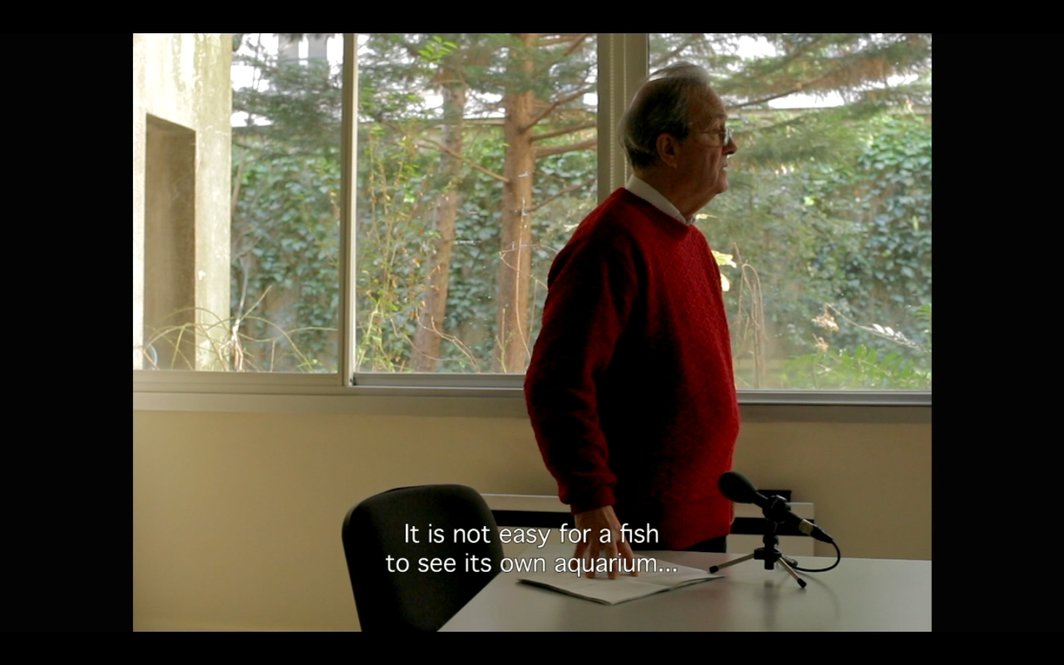

马尔罗文本的诵读者是法国心理分析学者阿聂尔(Aimé Agnel),如果比较莫伯格观点中的文化隔离与荣格(C.G. Jung,曾在东非和印度考察)的原始心理学,以及荣格在面对东方哲学中“自我”这一概念时感受到的欧洲心理学的无力,作为非专业演员及荣格学者的阿聂尔则具备了布列松模型人体理论中所寻找的可延展性。有趣的是,这一点其实背离了斯特劳布通常使用非学院非文化人物作为演员的传统,以往他更着迷于一个工人或农民的身体与文字之间更加纯粹的诵读关系。在清除了专业表演的诠释性心理之后,朗读时身体与文字间精神性关系的消失能让斯特劳布的作品走向更深层的电影唯物主义。而在《鱼缸》中,他似乎在有意地寻找和建立这种精神性的联系。段落最后,阿聂尔突然站起,望向画面的右边,随后《马赛曲》片段中的革命者推门而入,望向左边,两者在时间轴上完成身体的对立和目光的对望,电影通过剪辑,在形式上巩固和加强两段影像的辩证对立。

阿聂尔大部分时间坐在这个明亮的房间里,背对玻璃窗以及户外的绿色自然,顿挫清晰的诵读为马尔罗的文字进行着音乐性的诠释,而当他站起身来,并与一个画外音进行简短的对话,一直潜伏于诵读之中的剧场感便凸显无疑。阿聂尔的身体姿态和语言表演召唤着对古希腊剧场中政治乌托邦的遐想。但异于古希腊剧场的露天机制,玻璃窗将阿聂尔的剧场与自然隔离,这室内剧场在唤起房间与鱼缸的平行想象之外,无疑指向一种有关封闭,无视,甚至是对立的关系。然而斯特劳布的巧妙也正在于此,虽然剧场的表现形式被部分变形,可这一变形并未改变该剧场机制或改变它所指涉的文明与自然的关系,相反,它巩固且再次陈述了斯特劳布认可的观念,即自然既是文明发生的场所,更是其基础。

罗德(Richard Roud)在他的《斯特劳布》一书中这样形容其作品的独特之处:“...不在于存在其中的矛盾冲突,而在于这些矛盾冲突总能以某种方式得到解决。” 如果说《鱼缸》的后两段影像更多地是建构了关于异见与分化的辩证机制,那么电影第一个镜头则是以扎根于纪录的唯物主义和超越纪录的抒情机制将电影凝聚在一起的引言。这里所说的唯物主义并非马克思理论的概念,而是指电影有意识地将物质对象有形而具体地呈现在屏幕上。斯特劳布对所谓的现实充满热忱和忠诚,他给予每个元素平等的关注和尊重,拒绝了美学上的等级制度,也就是说,一条鱼,一个人,一道光,一段文字,音乐,或影片,都以同等重要的角色出现在电影之中。这也正是朗西埃所说的:“(斯特劳布电影中的)一切都是如此清晰可见,然而这也正是其令人费解之处。” 在这个长达12分钟的固定画面中,鱼儿们扭摆着颜色不一的身体,闲游于鱼缸之中。鱼缸内的假石遮挡光线,画面半明半暗,户外的光线透过玻璃直摄入镜头的视野,画面闪现卡拉瓦乔笔下穿透性的光辉。过半,电流一般的弦乐注入画面,激活一个迥然不同的精神世界。是海顿《基督临终七言》的前奏,关于身体的极大苦痛和生命的终极疑惑。影音材料强烈的物质性和意义最大化后所赋予电影的高度精神性在电影中和谐共存,这也许是斯特劳布作品中最令人震惊和迷惑的成就。简单的韵律和结构使得斯特劳布的电影能超越一种基本的自治性的纪录,同时,这建筑般极富音乐性的作品也正是在基础的纪录材料中找到了电影的根本。

文/ 吕阳巧