采访 INTERVIEWS

在定居美国及工作的数十年后,何恩怀(Christopher K. Ho)从2016年起便不断重返他的出生地香港,他的一系列近期创作也多围绕自己作为华裔离散族群一分子的生存经验和感知展开。不过,从他在广州和香港两地的最新展览可以看出,艺术家尽量避免任何有过分显明的身份标记,作品的政治潜能毋宁说是体现在方法论中:通过对空间、计量标准、测绘仪器、建筑方法和准则等一系列具有“普遍效力”的概念或事物施以聪敏的反转,何恩怀用“以其之道还诸其身”的方式,将现代世界的权力话语延展至其逻辑的终点,剥出隐于其中的荒谬与残酷。

《水滴鱼》是我为广州时代美术馆展览“忘忧草:考古女性时间”完成的委任创作。经过和策展人的讨论,我决定利用展览入口的展厅再现一个曾被认为且仍在某种程度上被指定给女性专属的活动空间——一个家庭的、日常生活的内部环境。

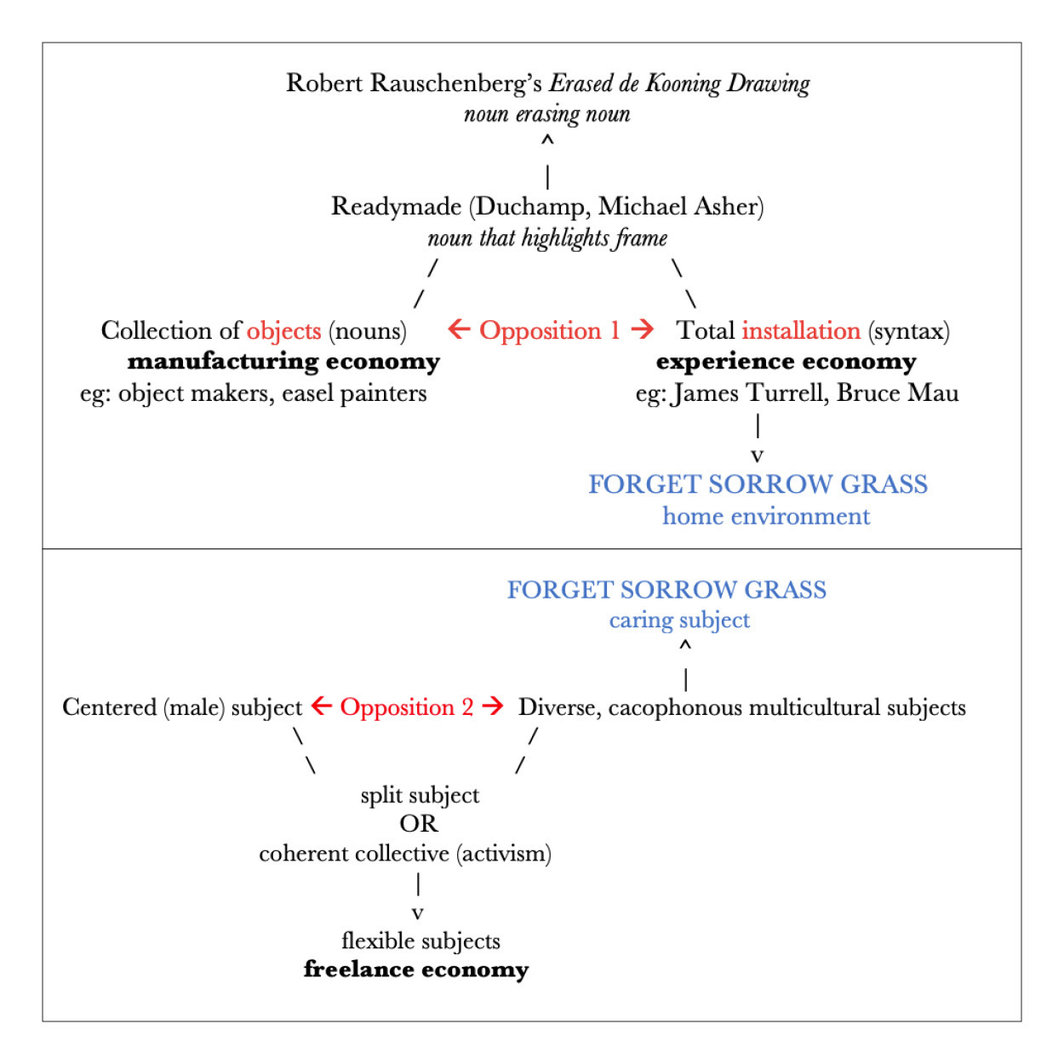

现有的艺术史叙事将今天的艺术作品划分为“物”和 “整体装置”(total installation)的两极(图表1)。这套二分法话语在很大程度上是围绕着艺术-商品的关系而展开的,或者毋宁说,是对艺术商品化的一种持续抵抗。后者可以溯源到上世纪的的最初十年中杜尚关于现成品的大胆实验。到1990年代,这个一度富于激进性的的转向逐渐开始同不断升级换代的资本主义合流。体验取代了物,成为新的商品。在这一当代艺术的展示体系和话语结构中,一个属于家庭的内部空间似乎不太容易找到它对应的位置。上述现实情境是最初吸引我的地方,也构成了我想象和处理这样该空间的大背景。整个展览实际上围绕一个特定主体而展开:她是一位母亲,也是一位妻子,更是一个照料者,她的一生几乎被各种各样义务所填满,直到退休后才开始享有一点点独立和自由。这恰好同我前段时间在香港艺术空间Tomorrow Maybe的个展“Embassy S ites”中所探讨的内容,即多元文化身份及主体的呈现形成某种呼应。这就涉及到另一组对立关系(图表2):在居于中心的男性主体,和分散的、多元而各异的女性主体之间,以及在个人与集体之间形成的二元结构。不过,自1990年代起,一种受到精神分析学派影响的、关于分裂的主体的概念逐渐缓和了上述二元结构的紧张关系。它认为个体是内在分裂甚至是精神分裂的,这种分裂反过来又被关于某种半整合的(semi-coherent)集体概念所调和,就像我们在大量行动主义的实践中所看到的那样。然而,到2000年,以上这些主体形式都在不同程度上面临着被自由职业经济所俘获的危险:后者无法享受医疗保险,虽然自由,但随时处于危机和动荡之中,最终仍然是被剥削的对象。在我看来,时代美术馆的展览借家庭空间和(实施)照料的主体抛出了这样一个问题:一位母亲、一位妻子、一位专司照料他人的人,在她们身上是否具有不亚于批判者的政治潜能呢?她们所拥有的主体形式又是怎样的?

基于以上思考,我选择了水滴鱼(blobfish)作为主要意象。这种鱼长期生活在深海中,身体被挤压成如水滴一般浑圆透明的形态。不过,一旦离开原生环境,它们柔软的骨骼和凝胶状的肉体便会失压而死亡。水滴鱼的家作为生存空间既限制又实现了它自己。而作品本身包含由三个部分组成的递进层次。观众最先遇到的将是覆盖在展厅入口处的一幅巨大而扭曲的婴儿图像。我想以此提示这一空间的日常和家庭属性,避免罗列家具、窗帘等过于具象的实体。我分别打印了黑白和彩色底图,用建筑师常用的施德楼小贴纸将之拼接在一起,并通过后期处理将婴儿的面部表情处理得有些怪异,最后用云形尺将大图边缘裁切为不规则形状。观众可以直接踏足其上并从这里穿过,近距离地观察作品的第二部分:一个由真实的英制尺制作的支架,支架顶端放置着一个以云形尺为原型设计的玻璃瓶——一个用来收集眼泪的“泪瓶”。这部分的灵感来自阿道夫· 路斯(Adolf Loos)为自宅所做的室内设计,这位维也纳设计师将现代主义理性风格的直角同新艺术风格的曲线混用于同一房间,暗示某种存于外部身份和室内生活之间的分裂和张力。组成支架的英制尺(其基本度量单位是按照英王身体部位的长度制定的)所象征的理性、秩序、权力同玻璃泪瓶上的云形尺(常用于女装裁制)曲线形态形成对照。而瓶中收集的“泪水”终将慢慢干涸,只余痕迹。最后,这一切将在一件水滴鱼的硅胶雕塑中汇合为一个关于家庭主妇生存状态的隐喻。就像无法离开栖居环境的水滴鱼一样,外部的压力既成就也规训了母亲和妻子的身体。父权社会的律法、规则(甚至体现在每一种具体的测量工具上)同深海内部的压力一样强大而致命。

我一直以来的工作方法其实和展览标题中的“考古”有某种相似性:重新进入历史,追踪另一种可能性的线索及与之相缠相接的种种事件、场所和关系,以此重启对今天乃至未来的想象。考古让我们发现,历史其实比我们想象的要更加“今天”,过去一代人的故事还在持续地影响着现在。香港的展览 “Embassy S ites”也是基于同样的思考,我希望通过对一系列国际政治和外交史的事件以及历史现场的回溯、转译和再度情境化,来探讨跨国主义(transnationalism)的危机和潜能。比如作品《三角》,这个标题暗指1970年代尼克松的外交策略,他接受首席幕僚基辛格的建议,在美国、苏联和中国之间构筑三角关系。通过墙上的一道裂缝,观众可以看到展厅所在地香港逸东酒店的一棵圣诞树,我同时复制了1972年圣诞节尼克松总统夫人Patricia用于装饰白宫的两幅静物画——正是在这一年,尼克松总统访华,从此深刻地改变了国际关系局势。另一件作品《外交》则将1793年乾隆皇帝写给英王乔治三世的信件安插在1984年版的《不列颠大百科全书》中关于1984年《中英联合声明》的词条旁边。通过回溯这些关键性时刻,我想提醒观众,有时候我们往往忽略了具体的历史事件对今日世界的影响,而如何重新接近和理解这些事件,事实上关涉到我们将生发出怎样的想象,去面对一个怎样的未来,特别是在这样一个国家主义再度抬头的时刻,这显得尤为重要。对我而言,通过对国际政治的“考古”,思考以美国为代表的、传统的西方力量同以中国为代表的、正在崛起的东方力量之间的关系及其前景,对于政治艺术(political art)的实践来说具有很重要的意义,甚至,在更抽象的层面上,它关涉着政治艺术在今天的世界上还将生发出何种可能性。

采访/ 李佳