采访 INTERVIEWS

郝量准备约两年的个展“秋思”于今年初开幕。由于疫情,直到春季,外地来的观众才得以在广州维他命艺术空间欣赏到它。维他命地处偏隅,仅是移动跨越的空间和到达所需的时间就让人在心理上产生了一种与喧闹现实的疏离感。展览给人的印象是安静甚至沉默的,但仔细观察画中的种种变化,才能发觉艺术家如何将他对此刻现实的体悟转译至接续了中国画传统的画面上。

我视绘画为写作。随着每个阶段对绘画议题兴趣的变化,我把我的想法收集起来,组织起来,如实地反映出来。同时,我也在物质材料的边缘上行走,拿捏着材料的“度”,让它发散,借它抒情。

对国画的媒介熟悉到一定程度后,我能将该媒介的绘画素材替换成原有范围之外的。这些素材时空上没有线性联系,是古今中外的通融,是琐碎的,却能相互关联。展览中每张绘画的起源都很特别,没有一类固化的切入点,比如电影的一个镜头(《套数·秋思——十小时》),或者我在特定情景下看到的一株植物,一张画,一段文字。我相信创作中的灵感,体验到一瞬破题式的痛快,记录下来后,再构思两三个月,才开始动笔。期间,也会找一些相关的资料阅读。但这并不能说,我在为自己的绘画寻找解释。

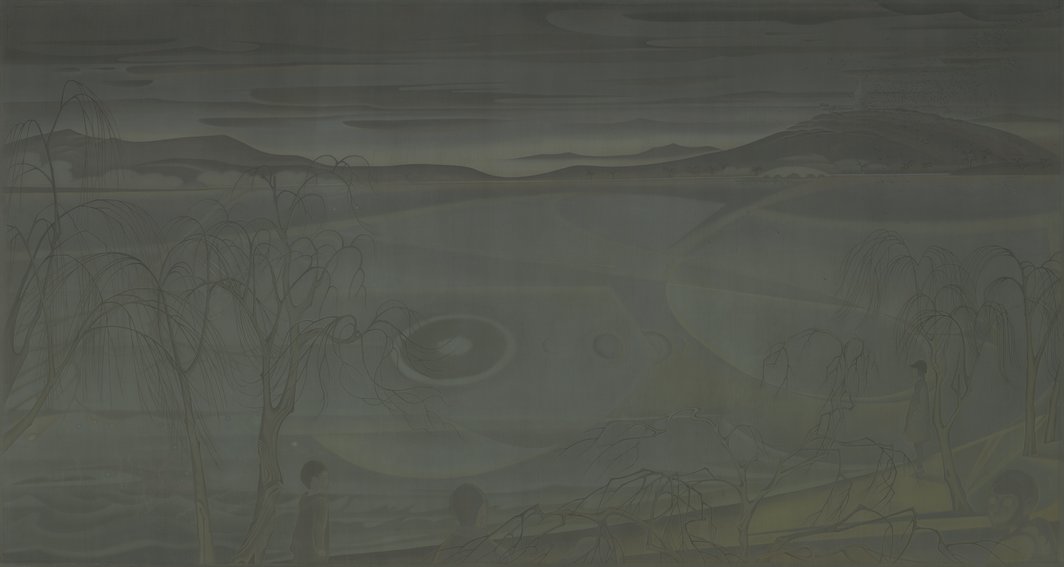

在画《套数·秋思——晨昏》的时候——那张绘画部分取材于北海的景致,我专门把南宋到元的词拿来看,以进入恰当的情绪和状态。靖康之变后一两百年,当时的词和曲是很接近的,但又有不同之处。宋代的文字间还存有家国远望的姿态,元代的曲的基调基本是放弃的,是历史虚无主义。这幅绘画里面有无数漩涡的形状,中间的漩涡用以点画面结构的题,其他的都是围绕着这一逻辑展开。之所以这样做,是我想画出万物被吸入漩涡的感觉。特定的形式能带起什么样的情绪?这是我几年来一贯思考的问题。

展览中许多绘画都包含一个自然时刻,比如天色蒙亮的清晨,夕阳西下的璀璨,或者时空混沌的洪荒。作品中也有很多细节在呼应这些时刻,例如寒枝上的嫩芽(《套数·秋思——晨昏》),暗示了交替变化的蓦然而至;又例如夕阳投射出的长影(《套数·秋思——日暮》)。这些是诗、词、曲给我的启发。中国古代的诗词能精准地将几种不同的意象组合配置,像“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,两个物象形成了微妙的词与物的关系,也形成了诗意。

这次展览里有小画,也有大的。小画是我用来培养敏感程度的,体味和咂摸材料的魅力,语言的丰富性,绘画的造型;大画着眼的是情绪、结构、点题。这次展览大尺幅作品中,为了突出画面的疏离感,我多参考元代“一江两岸”的构图。元代绘画的“一江两岸”,天和水留白,但我把天和水处理成满幅构图,在原本留白地方安放题眼。满的地方,尽是虚相,这些虚相反而是当下现实的遭遇。我画的不是天与水,我画的是现实的倒影。

绘画人物时,我借鉴了“全形拓”的工艺,那是乾嘉时期金石学考古对器物进行转译的方法,从当时一直流行到近代。当时摄影术未普及,人们先将器物大概的形线描勾画出来,其上,依原器之大小,拓印形状花纹,以此找到如青铜器之类三维空间的立体感。这种再现不是来源于模仿写生,而是来自于事物本身。

我故意地把笔触减弱。笔触主观性表现太强,而我希望我的绘画再客观一点。这也是源于我观看品格高的宋画的感受,笔触隐匿,不知道是从哪里长出来的。徐悲鸿改革国画,让国画炭笔化,让画者借用透视术处理绘画对象。中国原有一套写实的技巧,与之大相径庭。宋人写真,只是表达“真”,而不是“实”。“真”和“实”是两回事。“真”是人们所看到的,感受到的;“实”是物本身。全形拓里面蕴含着对物古意的空间认识,我想通过这种空间的疏密,来创造画中的事物。

小画《溺水者》中,前面是草,后面是水,一个人沉落其中,原本那人却是埋在土中,之所以如此,是因为我将空间折来折去,将构图的“前后”破掉,处理成“上下”,重色都放在了四周,让这画又变得扁平。空间的错乱缘于现实的零落。我绘制这些草的初衷,是为了引出缠绕、纠结的感受——被舆论溺亡,无法自拔。形要传意,这是中国画的“心”。

采访/ 杨紫