采访 INTERVIEWS

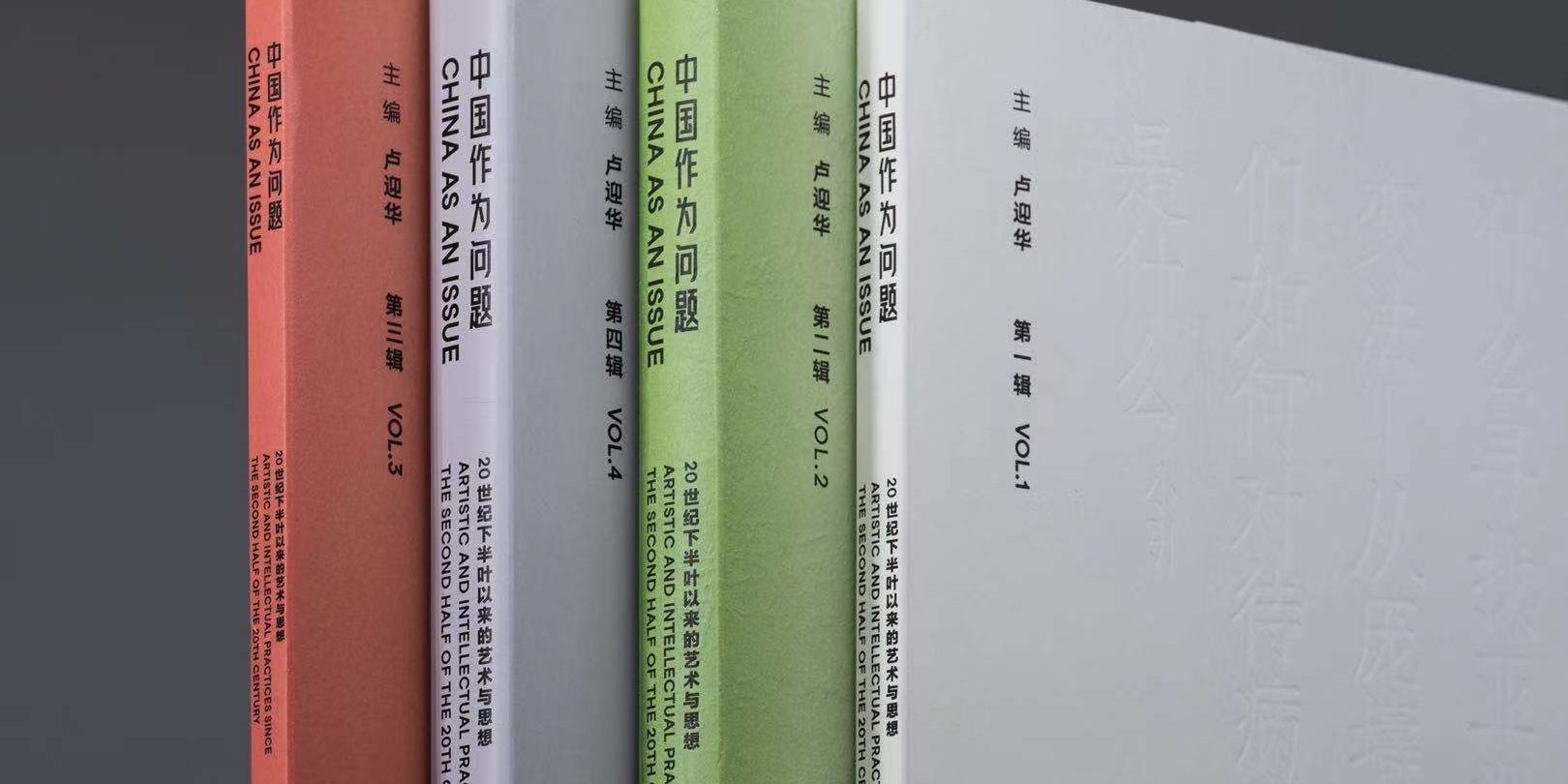

“中国作为问题”是我自2018年在北京中间美术馆开启的一系列持续进行的学术讲座,2020年年初,我们将这一系列讲座所生产的内容,以及在这一系列讲座的框架之外、但与之有高度相关性的内容编辑成册,形成系列出版。在设计这一系列演讲和出版之初,我就受到洪子诚教授的指导与鼓励。丛书的工作也始终是在与多方学者的对话和交流之中完成的。而整个系列的出发点与我多年来工作的经验和体会有关。

2008年前后,我曾多次以策展人和批评家的身份受邀参与在海外举行的,以中国为展览或言说对象的活动。在这些交流之中,有关中国当代艺术的讨论经常被讨论的双方抽象化为某种意识形态的立场表述。在一定程度上,这是因为自1990年代初,在全球化的背景下,过度强调当代艺术创作与政治性的关联已经成为海外对中国当代艺术的一种普遍认知。在这种认知下,某一些创作被不断地赋予政治性的意涵,也随之获得展览和销售流通的机遇。这种关联逐渐成为解读中国当代艺术创作的一种惯性,被大家反复沿用而不加细思。这种短期内生效的建构强化了一些对创作粗线条的、概念化的认知,比如对所谓的“政治波普”和“玩世现实主义”等创作类型的反复确认,对1980年代中国艺术界学习西方艺术的表述等。这些印象其实都脱离了中国的艺术史经验、具体的意识形态语境和艺术家的个体脉络,从形式上将某些作品指认为西方艺术语境中的具有政治性的创作。

“改革开放”以来,在“求新求变”的时代氛围中,对未来的期许加深了大家对现代性逻辑的认同,以一种线性的时间观念和进步的思维惯性来理解和表述艺术的进程,将不同阶段的变化简化为某种艺术的进阶的想法成为主流。对更年轻的、更新的创作现象和断裂性的追求和推崇,就是依循了现代性的基本观念,而缺乏对其作为一种欧洲中心的历史建构对中国问题和历史的适用性的反思。这样的历史观和进步观使国内艺术界屏蔽了对自己的历史条件、历史进程和社会现实的充分理解和洞察,总是持着一种现代性的目的论立场,来看待全球化和自己在全球化中的处境。要不就觉得总是追赶不上一种所谓的规范性;要不就从本质主义的角度来强调自己的独特性,在意识上把自己孤立起来。我们总会听到诸如“我们是抄袭/模仿西方的,或是西方不带我们玩”此类的表述,都是这种认知陷阱的表征。

该系列丛书针对的另一个问题,就像我在前言里写过的,是“1990年代以来(国内)艺术产业化所造成的自我封闭和轻视思考的现象”。这种现象当然也有其具体的历史渊源。1930年代,在特定的历史背景下,文艺界人士为应对时代的情境而不得不对艺术的形式与内容进行分割并将其意识形态化,提出“艺术为人民”还是“艺术为艺术”的临时方案。1942年延安文艺座谈会之后,将艺术意识形态化的趋势持续至“文革”期间。“文革”结束后,针对此前对艺术的过度政治化,一些艺术家用非政治性的创作试图摆脱政治对艺术的征用,争取创作自由,提出了“形式探索”的口号。1978年,在官方提出“思想解放”的背景下,年轻一代的艺术家受“文化热”的感召和影响,将一些哲学概念引入艺术创作之中,其中不乏比较简单的嫁接,同时提出“观念更新”的口号,并将其设置为比“形式更新”更为“先进”的创作理念,助推了艺术作品借用和图解“哲学概念”的风潮。1987年左右,艺术界发生了一场围绕“纯化语言”的论战,主要反思当时部分创作过于强调作品所涉及的概念和表达的观念而忽略了对形式语言的打磨的现象。在这场讨论中,强调艺术本体的一方以学院为主力,他们以形式和艺术语言的探索为艺术的衡量标准。为了反对艺术被意识形态工具化,他们过于粗略地将艺术的形式与内容对立起来理解,将艺术的语言从艺术的思想和内容中孤立出来,将其作为思想和内容的对立面,始终将创作限制在“非此即彼”的二元选项之中。这也逐渐僵化为艺术中的一种唯形式和唯技术论。

1990年代以来,中国的当代艺术界因为忙于艺术市场的建设和发展,进一步将艺术商品化,也导致思想在艺术创作中的重要性以及与其他学科的互动更加不被重视,艺术体系以市场为主导,变得愈发封闭。与此同时,在1990年代艺术全球化的进程中,中国的当代艺术家和策展人主要是以文化交流的方式参与其中,他们的实践也主要是作为一种特殊符号来补充欧美艺术界的谱系。大多数交流在比较浅的层面产生,未能形成具体,深入的相互认识。为了融入全球艺术及其话语体系,中国当代艺术界急于摆脱和反叛自身的艺术脉络,特别是20世纪革命历史时期的艺术进程,偏向用西方前卫的框架进行自我阐释。在这个封闭和较为平面的艺术体系里普遍存在着一种去智化和去历史化的思想倾向:重形式,重媒介,重语言,重技法,重感觉;去意义,轻理论、轻思想和观念。这些自建的边界是人为设定的,早就应该被拆解和消除。

这套丛书虽然强调中国问题和中国历史(包括艺术史),但怎么“将我们的特殊经验转化为具有开放性的理论”始终是我们在编辑过程中的核心考量。期间也有一些年轻从业者或观众对这一命名或主题提出过质疑,比如“对‘中国’主体性的强调如何与国家主义区分”或者我们对待民族国家的态度到底是什么等等。对于这个问题,我想借用2021年在中间美术馆实习并参与《中国作为问题》三、四辑编辑工作的年轻学人在我们微信公众号上发布的《编后记》中所写的文字来作答。她在参与工作的过程中碰到了上述反馈,而且自己也曾产生过相似的疑问,为此,我们交流过很多次;以下是她在《编后记》里写到的:

对于读者的提问,我或许可以基于以上理解作出这样的回答:《中国作为问题》并不以现行主流的西方价值和理论研究体系为敌、并不以之为一种主导的、被其“普遍化”了的特殊性,也并非在这样的逻辑下试图以中国立场取而代之、使自己成为堪称普遍性的特殊性;但是,它的确强调当代中国对新的普遍性的规定的积极参与,而这一前提便是积极回望、反思、总结当代历史中既有的自我经验。在这个意义上,《中国作为问题》可以肯定地说:这与狭隘的民族主义、国家主义无关,也更谈不上建立新的文化中心。它势必指向现代性以及现代性意涵下的普遍性问题,以及当代中国在新的历史时期对文化记忆的主体性认知。……它重视当代中国作为研究对象的自我表达、自我研究、自我定义,要求这样的自我意识和其内在的普遍性被承认,并认为这一目标的达成需要付出多种尝试和努力。(1)

至于“艺术本身”在我们的讨论中是不是被忽略了,我觉得首先要厘清什么是“艺术本身”?它并不等于“艺术本体”、“艺术语言”或“艺术形式”,也不等同于商业化的艺术,或者所谓被大众接受的、易懂的艺术,更不等同于审美的艺术。这也是为什么我们不断强调艺术与思想、理论、智识和批判性思考的关系,拓阔对艺术内涵和可能性的认知。艺术不仅是本能的、感觉性的和所谓的美的表达形式,它也是世界观的彰显。真正有洞见的理论实践也是一种创作形式,与艺术本身并不相悖,是可以互相激发和对话的伙伴。这是一个有关创作的价值判断问题,我们既要把艺术家的创作动机和作品放在一个动态关系中来观看,也要把作品放在艺术的历史和序列之中来进行考察,这些都是“艺术本身”的问题。

艺术远远不是简单的技艺问题或形式更新的问题,而是一种整体性的实践。脱离了对历史、对当代文化和社会的理性和智性的认知,创作很难生长出坚实的内核,也很难生长出丰富的体系。所有伟大的文学和艺术作品都同时包含深刻的道德性和政治性,包括对更为合理的社会制度的憧憬,自然也包含了对现实生活的强有力的批判。这是我们所理解和强调的“艺术本身”,同时也包括在具体的艺术史脉络中去洞察艺术家创作的动机,从而超越艺术的形式语言来认知艺术本身。为此,我们需要借助史料、文献和理论阐释,来矫正当下的叙述和理解的种种偏差与苍白。这些偏差与苍白桎梏了当下的艺术视野,制造了普遍的无知、狂妄与焦虑,从创作到批评实践无不如此。

卢迎华,艺术史家、策展人,现任北京中间美术馆馆长。

【注】

1. 王吵,《一种回应:《中国作为问题》的角色问题》,2021年8月19日,参见:www.ioam.org.cn/

采访/ 杜可柯