采访 INTERVIEWS

对于李姝睿而言,光与水不仅是物理现象,更是缠绕其生命体验的隐喻。在长江边长大的身体记忆,赋予她对水体一种本能的亲近;而长期生活于高密度城市(北京)的经历,则让她深谙人造冷光与程序化网格的规训力量。生活环境的变迁、孕期静观波光的经历,微妙地重塑了她对世界的感知方式——水不再是描摹的对象,而成为情绪的载体;光也褪去了冰冷的强制色彩,而以浸润的方式唤起自然的体温。这种转变促使她从喷枪与马克笔回归更“原始”的笔触,在画布上捕捉水光交织下那既存又不确定的状态。展览“碧虚”(在空白空间持续到7月12日)是她对一段人生旅程的自述,也是其创作生涯的新起点。本文中,艺术家与笔者分享了她用身体丈量世界后于“虚”中发现的无限生机。

多年来我一直想画水,因为自小在长江边长大,对流动的水体有一种身体性的熟悉。水又是一种难以描摹的存在。“她不具象,却又承万象”,既反射光也吞噬光,就像情绪或语言中无法言说的部分。尽管2002年在长征计划组织的“泸沽湖——朱迪·芝加哥与中国女艺术家对话”中,我曾沿着湖面展示了装置作品《见山见水》,但多年来迟迟没有下笔去画水,这种恐惧本身也变成了一种吸引力。

我曾经在北京生活了十多年,创作自然也围绕着高密度的城市展开。那时我常感到自己的身体与所处环境互相抵触,城市里的光是冷的,程序和精准的网格逻辑带来了强制照明。无论屏幕光、灯光、广告霓虹还是警示灯,所有的光都驱使着人们不要停下。因而以往我更习惯用喷枪与马克笔勾勒出冷静、可控的图式,如同某种“算法”驱动的绘画。

不知不觉我旅居大理已有八年,三年前搬进了邻水的房子,洱海开始成为日常生活的视觉中心,也是具象的陪伴。我开始意识到,关于水的图像不必“真实”,而应是情绪的隐喻,是身体的外化。在无法动笔的孕期,我每天望着窗外,看着流动的反光,如同时间的碎片被拉长后的温柔晃动,也在这个过程中,我重新获得了“光”的身体感。它以浸润、环绕的方式带来自然的回响。这让我反思之前的LED阵列、冷光系统,虽然结构清晰,却因缺乏体温的“功能性”而停留于表面。

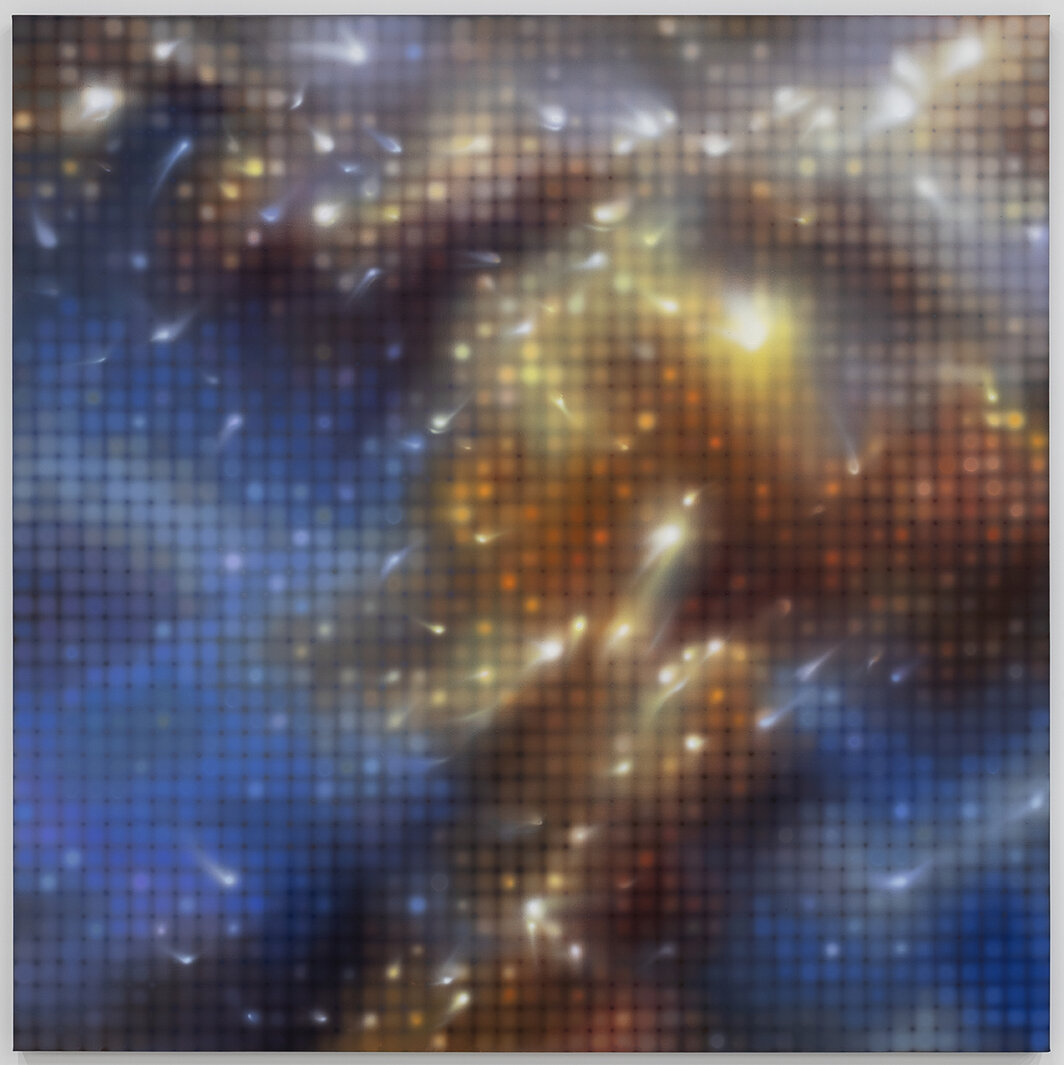

我不断在脑中描画水的变幻,这也成了“碧虚”中这组新作品的起点。我用最简单的方法切入:从“光”入手,从最亮的地方开始,渐渐向画布外扩,像是从画面的情绪锚点出发,逐步找到落脚处。在工作方法上,我开始依赖更“原始”的绘画技法,比如类似点彩的笔触,用无数小的渐变构成大的渐变,从而让画面在逻辑上保持秩序,在细节中又拥有轻微的无序感。这是一种从“中心高光”出发的扩散方式——中心或许是情绪,也可能是画面的亮点,但最终都要流向整个画布。某种意义上,这种“可归纳的画法”是我在面对自然图像时找到的一种工作方式,也延续了我早年对于“光的边缘”的研究。

《云压轻雷》展示了我的两个创作阶段,我试图将那种中断后的重新连接留在画面中。长期以来,我一直停留于“机械、克制、秩序感”的结构,不允许画面有任何瑕疵。我习惯横平竖直,熟悉喷枪、尺子、网格和冷静的色彩搭配。直到这次,在回到画布前,我经历了长时间的身体失衡与情绪震荡,几乎是以一种“被地心引力拽回来”的状态重新进入绘画。我开始逐渐跳出舒适区,想让自己在一个呼吸的画面里找到释放。在构图上,我有意识地引入生活尺度。比如《滟滟随波》、《夜涌》的大小都是4.8×1.6米,与我家的窗户尺寸极为相近。画布成了“窗”的替身,也成了我观察外部世界的界面。以身体经验为基准的画布尺寸设定甚至早于展厅的呈现方案。在我看来,这是一种“前置的建筑经验”,动笔前空间已经在身体里被感知、被丈量。

这次展览中还有一组作品(《碧虚》《流水韶华》《梦》)描绘三种水的状态——大理苍山的溪水、九寨沟的潭水,以及洱海浪面的光斑。这些图像虽有现实来源,但大多已经经历了重构,素材被不断叠加、涂抹、模糊、扭曲。水在画中是主角,但她从不稳定,总在形变与反射中演绎出情境。画面并不一定有明确的中心。情绪、水中的光斑,观看时那种看得进去的感受都可以成为表达的焦点。这些光连成了情感的链条,物理上的亮点也构成了心理上的支点。

我以前觉得平衡是一种状态,现在发现,它可能是在循环中的接纳。在《妈妈你勇敢一点》的画面中,仿佛云升起化为最轻盈的水蒸气,在空中又被地心引力拽下来变成雨。绘画对我来说就是一种接受各种情绪状态的方法。我不再执着于一种固定的秩序,也不再否定情绪波动的合理性。相反,我试图让这些波动成为画面的能量源泉。如果说“碧虚”是一种状态,它不是空无,而是“虚”中潜藏的可能性,是“something comes from nothing”。而光与水,正是这一“虚”之领域的两个主要媒介。它们都是物理存在,也都是心理隐喻;都可以被描绘,也都难以界定。我希望通过这组作品,让人感受到某种“既存在又不确定”的状态。

很多人仍然会称我为“抽象艺术家”,但我想重新讨论“抽象”这个词。我们总是把那些“不理解、不愿理解、看不见、不愿看见”的东西归入抽象,而“具象”仅仅是对既有认知的确认。在我看来,抽象是一种感受力的延展,是认知之外的感知路径。就像光一样——它明明每天都在照耀我们,却也常被认为是抽象的。抽象是身体不能直接触及、语言难以表达、逻辑不能穷尽的那一部分世界。它是“真实”的另一面,是现实的暗影,是“碧虚”。

采访/ 孟宪晖