采访 INTERVIEWS

简策2008年毕业于柏林艺术大学 (UdK) 美术系,现为柏林洪堡大学图像与艺术史学博士生。此次简策于空白空间的展览使用了传统视觉理论中的基本概念“投射”为题,探讨了透视与视觉经验本身之间的矛盾性。展览持续至7月30日。

“投射”作为此次的展览题目并不是提前的构思,它作为一个概念可能性比较多。它是对图案的一种基本的理解,我们在看外界事物的时候已经有了一种投射,我们的眼睛所呈现的是自然透视。透视是计算出来的,而自然透视是我们的肉眼看到的世界。但是由于我们的肉眼是球状的,因此它呈现的边界是模糊的,形状也是走形的,相机拍摄到的世界也是如此。而如果将图像投射于画布上,无论采用什么样的材料,我们在画布上营造出的图像之中,都让人能联想起的事物与状态呈现出的假象。所以投射是一个很宽泛的概念,你可以在各个层次上感受到它的存在。

而我自己对于投射的关注点更多在于,如何通过理性架构出一个图像并通过投射和透视赋予它基本的结构。我把画作为一种虚拟出来的画面世界来理解,画面就是我制造的一个假象。很多时候我们开始绘画都是先描绘照片,这些照片可能是新闻图片、人像和风景等等,相机捕捉到的空间和人一瞬间的表情都是一个薄片,是从这一秒钟切割出来的一片碎片,它是有偶然性的,它呈现的空间是单薄的,因此如果参照这样的图像进行绘画,那我们就会受到很大限制。但是如果我能够以透视图、以一种计算出系统空间作为参照的话,那么我对空间的理解就变得非常广阔非常自由。如何拉扯线条,如何让它们具有相对的必要性,这些关系都是我自己可以决定的,如果只是对照着照片画,那只是对于照片中的图像做出的一种反映,能做的就非常有限。

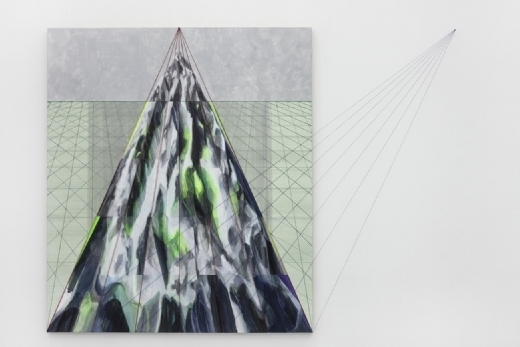

例如我这次的作品《第三眼》(2014),画面中红色的线被拉伸出画面,这个概念是源自文艺复兴时期阿尔伯蒂的理论,其实它就是关于如何设计透视图的。当我们面对一个画面时,我们作为观看者是第一只眼,画面中的消失点是第二只眼,在这二者之外、画面之外虚拟的点就是第三只眼。如果我们选用画面本身的边缘作为一条直线,线交叉的地方越向上方就越密,在交叉点的地方我们如果拉一条线,就出现了透视图中的纵深感。这听起来很复杂,但实际上是很简单的手工方法,发明它就是为了教当时的画匠用数学的方法设计假设的空间。这是非常简单、基本的原则和方法,也是我的绘画一直所追求的,你可以看到我的绘画中所用的颜色也是最基本的红黄蓝绿,我画希望自己能用简单的方法解释清楚复杂的事物。

至于抽象,我觉得还是比较难把握的,因为很难界定什么时候它是真实的纯粹的,而什么时候它又仅仅变成了装饰的花纹。我自己还是需要一个具象的概念,我的绘画对象可以是人体、地图或某种几何图形,画面虽然看起来有些抽象,但是有这些实体在画面看起来会有扎实的感觉。我希望寻找到事实和我的绘画之间产生的矛盾感,比如我这次展出的作品《深渊》(2014),其实它是美国犹他州的宾汉姆铜矿,而作为对应的《高峰》(2014),画的是珠穆朗玛峰,人们看到我的绘画时会纳闷,因为他们印象中的自然景观并不是我画中的样子。科学测量仪器可以照透一切地层,而得到具体的深度、高度这些数据,并根据它们勾画出地形图,了解其实就意味着控制与征服,我们总认为自己用这种方式可以认知世界,但是最终的结果往往正相反。其实最早我画过一些卫星图,我们可以看见欧洲的地图都是由色块组成的,但是真实的卫星图都是绿色的,我们都习惯用人为的抽象化的方法去命名与理解事物,但当你真正置身于现实环境中的时候,你会发现完全不一样的世界。我们认识的外界都是抽象化的设想中的认知,所以其实绘画也是一种认知方式。我喜欢选择真实存在的绘画对象,因为在我画面中的,这些形象与现实造成了某种反差和距离感。然而画本来就是人为的,所以你就会有另外的心态去面对它,在观看的过程中,你就会所有反思。但其实一直在避免绘画的故事性,我更感兴趣的是怎么在形式上让绘画做出一种结构。比如说画面中的人体,它本身就有一个内在的连贯性、必要性,并且它有一个扎实的结构,也有活动和变化的可能性。像在《半幅画》(Jack,2014)和《半幅画》(Queen,2014)中其实我在追求的是图像的动感,由于扑克牌的设计是上下左右完全对称的,我用绘画的方式使将图案进行投射和重新合成。

虽然我一直会用到艺术史中的知识,这和我的艺术史的学习经历可能有关系,这是我不可避免的思维方式。但是我并不是通过理论在让我的绘画看起来更高深,我觉得画还是要替自己说话。我很喜欢绘画的材料,画布有自己的分量、材料、颜色和体积,画是一个抽象图面,一种没有体积的现象,同时它又是物质性的身体,这种身体性是非常重要的,它会引起很有意思的摩擦。绘画中理性思考的传统其实是从19世纪摄影开始出现以后慢慢形成的,再到后来激浪派关注社会与政治,绘画怎么在新媒体时代能继续下去?怎么找到绘画材料本身出路?其实这是一个很理想主义的想法,绘画其实一直面临着各种挑战。我现在就读的柏林洪堡大学的艺术史系已经变为艺术史与图像学,而图像本身已经变得愈发复杂,现在我们日常生活中所看见的图像有百分之八十都已经不具备艺术的元素的。我以前用一幅老画卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach)的《朱迪斯》(Judith)为素材创作了《断》(2014),也用过拉斐尔、丢勒还有委拉斯开兹的一些老画中的形象进行创作,这是艺术家创造出来的图示,这些绘画都诞生在照片出现之前,完全是用写实的手法,他们当时用的创造性的方式和意识非常可贵。媒体的诱惑非常大,我可以打印、装置、拼贴,用其他媒材混合,虽然我不排斥这些,但是目前我觉得这种很简单的绘画材料还是挺值得挖掘的,其中还有很多探索的可能性。我的思维方式一直都没变,但是用的手段和画法一直处于变动中,笔触和色彩个人化的风格可能会在市场上会比较成功,但是我追求的是通用的思维方式,这些其实都是有关图像、有关绘画中的真相,这样的工作路径非常适合我,我不想限制追寻的方式。

采访/ 韩丽