采访 INTERVIEWS

艺术家陈文波的个展“日夜场”延续了其一贯对于消费社会中非人图像的“研究”立场,在复杂的光影布置中,他试图剥离出一种纯粹几何与系统化的采样式结论,既包含着批判性视野,亦存有某种“身在其中”的困惑与思辨。在这篇访谈中,艺术家谈及自己面对、处理图像时的态度,在绘画传统下工作时采取的方法,以及如何与“现实”之间构筑起更富于挑战性的关联。“日夜场”将于当代唐人艺术中心持续至本月30日。

“日夜场”与目前全球资本主义有着密切的关系。侯瀚如在关于我的文章《干了这杯再说吧》中将我比作这个社会的“卧底”。在这种环境下,我们既是参与者,也是消费者,因此具有一种“爱恨交加” 、“不能自拔”——我不认为只存在一种简单的批判向度,而是应该同时包含着“无可奈何”与“身陷其中”的成分。

关于现场,我希望观众进入展厅后处于一种漂浮在纯白虚空中的感觉,墙面的作品就是观看的叙事系统,大家可以沉浸在这个叙事系统中“阅读”我的作品。也曾考虑过用霓红灯或其他灯光在画廊里制造出一种真正“夜场”的感觉,但其实展览中还包括“假期”的部分——比如那个游泳池。现在的中产阶级都在度假,中国也开始盛行这种西方式的生活方式了。但在我的作品里,游泳池里的光线与彩色瓷砖都发生了变形。因此“日夜场”除了与我们的消费生活以及其中暗含的批判色彩有关之外,还与我们对于建筑的体验以及形体的感觉相关,比如一个变形的正方形(《假期》)与一个绝对的正方形(《转角》)之间的关系。对于我来说,这代表的恰是从西方舶来的现代主义对我们的生活/生命的塑造。

再比如那盏巨大的吊灯,它确实是某个收藏家家中的吊灯。这种巴洛克式的吊灯其实是某种带有中产阶级趣味的物件,我把它画的很“妖”,用一些曲线在上面勾勒出各种颜色。而它左边的沙发是在一家老人院发现的,我觉得那个沙发代表了“群众席”;右边的《爱情沙发》上没有固有色,完全是人造的色彩。再往前走是女性的健身球,我把它当作“地球”,在上面画出了蓝色的“海洋”与“经纬线”。然后就是《最后一杯》。这个系列与2009年我在尤伦斯当代艺术中心的个展“破碎中”存在关联:将所有的消费品几何化、破碎化,颜色上尽可能贯彻一种相对主观的态度,尽量拒绝日常、现实的状态。

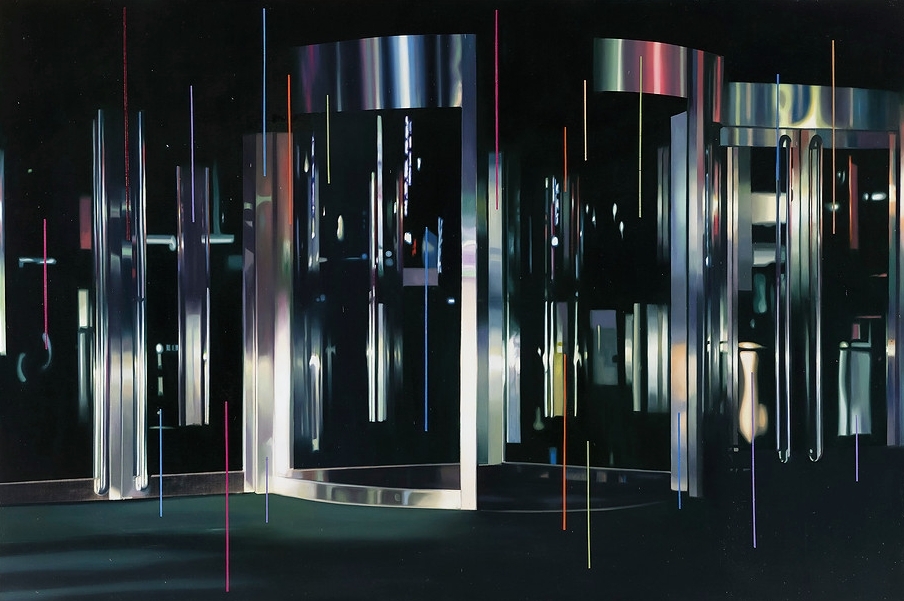

人在我的画面中的缺席,正好说明了这些物件就是我们的“自画像”——有时是物件,有时是场所。“日夜场”中有两个场所:一是我们开会的场所,红色的帷幔象征着大家都曾有过的经验:后面正上演着某种说教、管制的禁锢系统;另一边则是酒店、购物中心的旋转门,虽然白天很繁华,但我试图呈现相反一面,所以我把光变成了主角,在旋转门上你会看到彩色的光,甚至一些彩色的线,以强调那种上升或下坠感。两个入口,一个是意识形态控制的入口,一个是资本主义消费场所的入口,我把它们放在一起以造成某种对应关系。

徐震叫我“安迪•波波”——确实,九十年代末还在四川时我就做了一批很波普的东西,栗宪庭当时把我、邱志杰、冯梦波这拨人称为“文化波普”。我们不是红卫兵一代,没有生活在纯粹的政治环境底下,而是处于政治与商业的双重夹击中,这是造成我所谓的波普“前科”的一方面原因。另一方面,则是我比较认同美国艺术,特别是美国的波普艺术利用消费社会里面的物件取代、消解艺术的神圣性的策略,我觉得这一点对我影响很大。

我不是在跟照片较劲——正相反,我的工作的对象其实是另外一个系统,比如photoshop的分色系统或电脑分色印刷系统。我使用的颜色从来都是人工颜色,是以电脑调色系统的色谱作为绘画的基本颜色——我尝试用人工颜色去覆盖我们的人工现实。我一直努力实现的是在这个我构建的“现实”里面,你将看不到自然光,也看不到自然的色系,虽然你会看到旋转门、游泳池这些客观的物件,但其实“超级”体现在我“夸大”的人造色谱方面。

我对所谓的虚假感与人造感一直很有兴趣,表面的,易碎的,发亮的,就像梦一样的状态,此外,又一直对于浪漫主义或者人文主义比较警惕。我倾向于用闪亮的、炫耀的事物与我们的时代发生关系——我甚至认为这些作品应该去跟广告一起竞争,与我们的现实进行旗鼓相当的对抗。如果广告在制造一个梦境,那么我也在制造梦境,但这个梦境丝毫没有人文主义式的感伤——这种情绪我觉得反而会模仿或者强化现实的荒诞。但我又不是一个超级写实主义画家,我总是尝试在画面上寻求对立的元素,这种元素有可能是直线的,有可能是曲线的,有可能是物的相互叠加,总之是可以产生出新东西的方式。

我个人二十年的实践一直围绕这个东西,但为什么还一直坚持使用绘画这个媒介?绘画也许确实是“惰性”的,她有过于强大的传统。但这个传统其实恰好构成了我工作的上下文——即便我以波普艺术作为前提,它依然是一个特别庞大的传统与预设。进而我可以采用一种“反绘画”的方式,没有笔触的流淌,没有激情,全部是很工业化的状态,这个逆向的出发点就成为了我对于新的绘画的展望与认识。无论是针对表现主义还是超级写实主义,所有这些传统的存在其实恰恰证明了我们今天依然还有工作可干。绘画的传统我是要批判的,但这种批判必须运行在本体层面上。我会想尽办法把所谓的标准绘画变得不标准,把标准的展览做得不标准。

侯瀚如说我是透过毒品的概念观察世界,是瘾君子眼中的世界,其实这里面蕴含着“双向”的反叛:除了刚才提到的对于绘画上下文或标准绘画的反叛,还存在着艺术家对于“正常”价值系统天生的对抗基因。无论现在我们多体制化、多忙碌,我认为这个基因仍然在起作用,艺术家还是想挣脱这些桎梏。但随着年龄的增长,肉身的对抗已经没有太多的意义了,我最终还是需要回到画面上,回到工作室里开展这种对抗。

采访/ 杨北辰