现场 ON SITE

杭州在梅雨季,从美院的各大校区到浙江美术馆,国美毕业展的几个展区都在景色绝佳的地带,烟雨葱茏,沉静湿润,和场馆内的热络造成某种反差。 密密排布的作品和墙边的花束,兴致勃勃在旁讨论的老少观众,以及挂着牌子穿梭各处的毕业生们,形成独特的能量磁场,将人卷入进这场一年一度的年轻、杂糅又稍显草率的庆典之中。

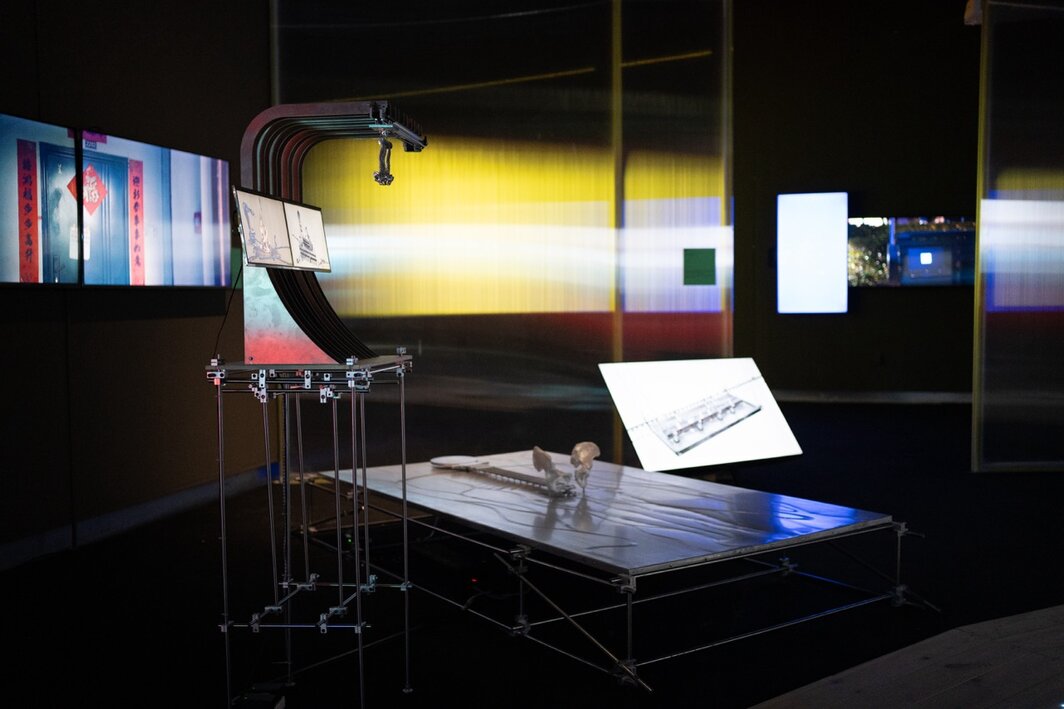

跨媒体艺术学院的展区位于浙江美术馆的地下一层,和其他院系相比,这里展出的作品与我们所熟知的当代艺术系统似乎最直接相关。一眼望去,大小屏幕、机械和装置交叉混合,光栅板和PVC条帘构成影绰的隔断,不少作品发出轻幽的声响,进入展厅就像进入电子元器件的丛林。

嘈杂的人群和晦暗的通道让人很难立刻沉下心来。往右前进了两步,工作人员友好地告诉我媒介展演系的展区限流,需要等待,我只得退回,往实验艺术系的方向走去。在这个主题为“心游迹”(源于庄子的“乘物以游心”)的板块里,天上地下用白色射灯投映着《庄子》、《文心雕龙》、《阴符经》等古代典籍中的短句,作品众多,排布较为局促,几乎没有观看的坐席。对影像作品而言,这样的布置不可避免地会让展示效果打折扣。在有限的观看中,大略能感到这些作品的共通之处:他们大多以个人视角展开地方性——通常是对自己的家乡——的探索,在诗性而缓慢的场面调度下,勾勒出延宕的情绪空间。比如吕艺杰的《喇嘛寺项目》以丽江的“喇嘛寺”与“下定决心”两处地名为线索,重溯特定历史时期的集体记忆,建构某种微观的影像档案;谢瑞持的《我们所知道的生活》从童年的巨兽幻想出发,讲述了关于虚构厂区生活的荒诞故事;包平婕的《月亮沉入第一高炉》则关注杭钢这一工业转型区域催生的记忆和人在其间仿佛梦游般的状态。

后来在网上仔细再看这些影像的简介时,我意识到,这些作品在展场中让我感觉到的相似性,或许部分地来自展览本身的编排逻辑:据介绍,跨媒体艺术学院从2021年开始让所属各系在学院毕业展的大主题下再各自分设主题,这种双重命题的框架加上强策展叙事,很容易导致毕业生的作品在当中成为统一调度的对象,进而偏向平均化。这可能也是美术学院内部结构的固有矛盾在毕业展展示中的体现:各个专业和工作室的划分,既是深入探索某个领域的前提,也可能在实际运作中形成专精的知识边界,甚至成为某些导师风格的再生产基地,也令学生之间的跨领域协作变得稀缺。

在开放媒体系的“风水引擎”和艺术与科技研究生的“人工亚洲”展区,我和同行的朋友打趣说,每年总能在这里看到最多的显示器。不过有意思的是,今年在这最受观众欢迎的,竟然是一件不那么技术导向的作品《墟王》:赵小锋将自己学生时代所收集的各类奇趣物品放在展厅一角悉数展出,他本人也时常会戴着皇帝冕冠在现场直播,和来打卡的观众互动,就连知名网红“峰哥亡命天涯”都一度到场。在网友的讨论中,有人说这是对囤积癖的自我暴露,有人说这是对00后精神状态的精准体现:“抽象”和“发疯”,好像是这一代人面对失控的现实时的一种自处之道。

每年毕业展中,类似的“整活”作品会成为互联网上的短暂爆款,毕业生把自己本身作为材料进行展示和揭露,博得大量的关注。比如2021年央美毕业作品中假扮“名媛”生活的邹雅琦,以及同样是这次毕业展中自由艺术系的沙一飞——他直接将自己的社交媒体作为作品(《沙必,24~25》)——展场屏幕上即是作者的小红书主页,也是他作品发布的第一平台。艺术实践中的自我暴露并非流量时代的新生事物,这些作品真诚而直接,或有投机之嫌,但比起由院校老师或当代艺术业内人士来全权决定作品可见性的从前,时刻变动的算法和公众似乎给如此的表达开辟了更多被看见和讨论的通路。

作为更偏重理论研究的专业,当代艺术与社会思想研究所(ICAST)今年的主题“二十一世纪太平洋歌”取自梁启超的诗作,延续了该专业一贯强调的历史纵深性,也重申了“亚洲”作为其持续探讨的地缘背景。在这一脉络中,梅锉的《未竟之言:冲绳文字计划》可谓是对该主题的最佳回应——他以文字为切口,通过现场田野与文献梳理,尝试呈现冲绳岛所折射出的太平洋近代史。从项目呈现来看,这也像是一场仍在推进中的长线行动的开端。

而另一旁就是自由艺术工作室的展区,这个专业虽是新设不久,但承载了不少业内的目光。这里更像当代艺术常见的展厅,布展较为疏朗,作品间有足够的呼吸空间,在普遍拥挤的毕业展上显出一种难得的“奢侈感”。相比其他强调策展叙事与宏观命题的展区,题为“自由落体”的该板块的作品在媒介和内容上倒是各有千秋,更像学生在创作上的多样的轻试。入口处的两个电箱(曾筱悦,《谁抓住了你》)和窨井盖(邱静如,《失控》)以一种幽默而灵巧的语言让人在展览开头便驻足,李育婵的《Chat LYC》将自己的微信聊天史作为数据档案库生成随机答复,而裘雨涵的《嗣绣》在羊毛毡上投射遗传性疾病的B超影像,以此探讨家族传承与私人病史间的纠葛。在展厅深处的尉浩《城市最高处》也很吸引眼球:他以塔吊驾驶员的视角出发制作三屏影像,想象人与城市空间的纵向尺度。

最后,我回到最初限流的媒介展演系展区“E=mc²”,在过于热情的人头涌动中只能走马观花,和往年一样,这个学系的作品在技术呈现上非常精湛,在给定的时代节点叙事的统摄下——今年是纪念量子力学诞生一百周年——同学们的作品更像是这场大历史剧舞台上各司其职的专业角色。

尽管灯光条件实在不佳,但为了解更多的作品信息,我还是尝试尽力阅读感兴趣的作品的文字展签。我能感到这些阐述里经常出现的某种表面化的“学术”风格:它们擅长援引后现代理论,并喜欢将一些模糊而高亢的语汇进行组合。这些雄心勃勃的表述或许源于学生在课堂中所受到的既定训练,这也如同一层人工锐化的滤镜,让这些作品本身的一些美妙的不确定性消失。另外,毕业生们的自我表述与策展前言也有着微妙的重合。本次跨媒体学院展览的主题叫做“众妙之门”(The Doorway to All Essences),延续了近年来该学院反复强调的线索与修辞:中与西、旧与新、复古与未来。在拥抱技术、召唤传统的双重动作中,或许也有着某些未竟的议题吧。

走出浙美的展厅,便可看见西湖。人们打伞轻快地走在路上,空气中弥漫着花束和雨水的味道。如此平静而绵长的烟雨,提醒我这是一座在千年历史与高新技术的任意门中穿梭盘桓的城市,此时此刻的现实土地的引力仿佛可以在这里暂时消失。

文/ 黄羽婷