一边是Walker Evans,一边是Eugène Atget,1998年,Zoe Leonard开始记录物质和零售文化里短暂的一段。她的由四百多张照片组成的巨大图库起了个聪明的名字:类似物(1998–2007)。她在这件作品中拍的都是独立小型商店的正面像,先在布鲁克林区的家附近,然后是纽约其他地方和芝加哥。她对形容破败的店铺情有独钟,喜欢怪异的橱窗和看起来杂乱无章的商品。对她来说,最具杀伤力的是那些经常有错别字出现的“清仓处理”、“跳楼大甩卖”的手写标志。由此诞生的图像里既有美发沙龙,服装店,也有电视维修商店和卖山羊肉的肉铺。Leonard选出来的美国店面中没有一家门外挂有巨幅商业标志,她的图库也明显将大型连锁超市和让人头晕的折扣商店排除在外——她最不想看到的效果就是类似Andreas Gursky 《99美分》(1999)那种廉价购物景观。如果她的作品的确表现了商业或全球化经济的大背景,其语言也是粗糙原始的。Leonard开始对这些小店里的商品如何能够讲述纽约和其他国家间的联系感到饶有兴味——移民到美国来的店主怎样从自己国家进口产品,用过的东西怎样出口到发展中国家。她到乌干达的首都坎帕拉拍摄打包成捆、挂在架上的衣服,但从不沉溺于大多数非洲市场照片中《国家地理》式的异国情调。在拉马拉和哈瓦那等反美情绪最强烈的城市,她则拍摄美国产品的招牌商标——可口可乐等——有时是木头板条上的手绘标志。《类似物》不仅是一个包含近四百张C-prints和银盐明胶法冲印的黑白照片的大型装置,也是一套分为四十个部分、按序排列的染印照片库;最后一张照片里是华沙某市场上的两双棕色鞋子,鞋子不在画面中心,被潦草地搁在破旧的蓝色塑料板上。两双鞋都没有鞋带,其中一双还用深色皮革打了补丁;但都等着人继续使用。

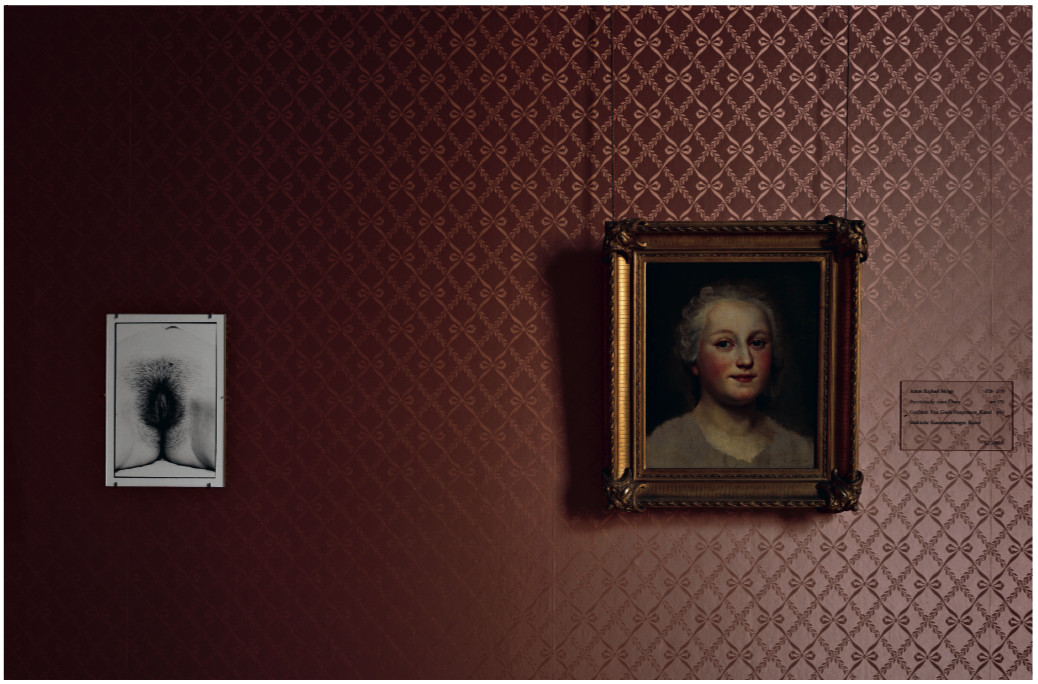

《类似物》参加了去年夏天的第12届卡塞尔文献展,是少数几个躲过负面评价的项目之一。但奇怪的是,一片赞扬声中却没有提到Leonard以前曾经参加过文献展的事实。1992年第9届文献展期间,她在Neue画廊把十九张黑白的阴道特写照片装到画廊收藏的经典(裸女)人像画上。如今来看,这件作品仍可谓十分大胆,惟其简洁又更显有力。通过这些简单固定在画廊墙上、朴实无华的图像,Leonard不仅突出表现了十八世纪资产阶级油画中的大男子主义(它们将女性身体理想化和客体化,同时又避免了直接描绘她们的性别),也用出自一名女性艺术家之手的形象代替了原来被理想化的女性人物。 同时,这些照片还攻击了从Man Ray到Irving Penn裸体人像摄影艺术的一些惯用手法。Leonard没有拿镜头表现优雅的曲线或迷人的肤质,而是用大特写、直射光直接拍摄胯部,让身体其他部分落到画面之外。

两次文献展的参展作品有很大不同:在《类似物》中,Leonard向前辈摄影师致敬,而1992年的项目则有意与艺术史拉开距离,采取了一种策略上的反讽态度;《类似物》的照片制作细致精美,而拍摄阴道的照片可以说是“去技巧”的。当然,带有公开对抗性的早期作品与近作相比表现出了更明显的政治情绪。如果两个项目间的对比现在可能引发一些思考,使得联系Leonard摄影实践(贯穿她媒介多样的作品集的中轴线)的大背景成为必要的话,那么把这些照片放到其他同辈摄影师的艺术实践框架中会帮助我们更清楚地看到两者的共同点。上世纪八十年代,Leonard开始摄影并展出自己的作品,同时她周围的很多艺术家也在寻找新的摄影创作手法。一部分人(如Cindy Sherman)搭建复杂的布景,或者请第三者在工作室帮他们拍摄 (如Christopher Williams);另一部分人则挪用广告或艺术史上现存的图像(最著名的例子:Richard Prince和Sherrie Levine)。很多艺术家转向新兴的数码摄影模式,并努力寻找新的展示方法。他们把照片放大到跟巨幅油画一样大小或者利用以前只和商业展示有关的支持道具(如Jeff Wall的灯箱)。面对这些转变,正如两次文献展作品表明的那样,不管是从拍摄方式,照片材料,还是它们的展示或图像组合来看,Leonard的创作手法都出奇地传统。和上文提到的艺术家不同,她从来不回避、掩饰或质疑人们通常想从一张照片里得出的话语。Leonard拍的每张照片都是对她见过并感兴趣的场景的记录,显示了她安放镜头的物理环境,也常常表现出她和拍摄对象身体距离上的接近。她的照片郑重其事地宣布自己作为纸质品的状态,骄傲地带着暗室冲印时留下的伤疤:经过化学药物冲洗后的痕迹,悬挂晾干时留下的孔洞。有些图像墨汁一般漆黑,有些则颗粒粗大,还有很多模糊不清,让人想起Robert Frank之类的人像摄影。另一部分是沿袭Evans风格、极其尖锐的习作。除了拍摄店面的纪录图片,还有裸体人像习作以及时尚摄影作品,树木、斑驳的墙壁、鸟瞰的风景也在她的拍摄范围内。上述主题在摄影史上屡见不鲜。然而,尽管她一直坚持传统的拍摄手法,使用的摄影流程近乎过时,形式上与二十世纪的正典摄影家有紧密联系,选择的主题也堪称陈腐,但Leonard对这一媒介做出了重大贡献。她的作品总是既能与主流观点对话,又能向其发出挑战,并在反对正统的进程中找到自己的空间。

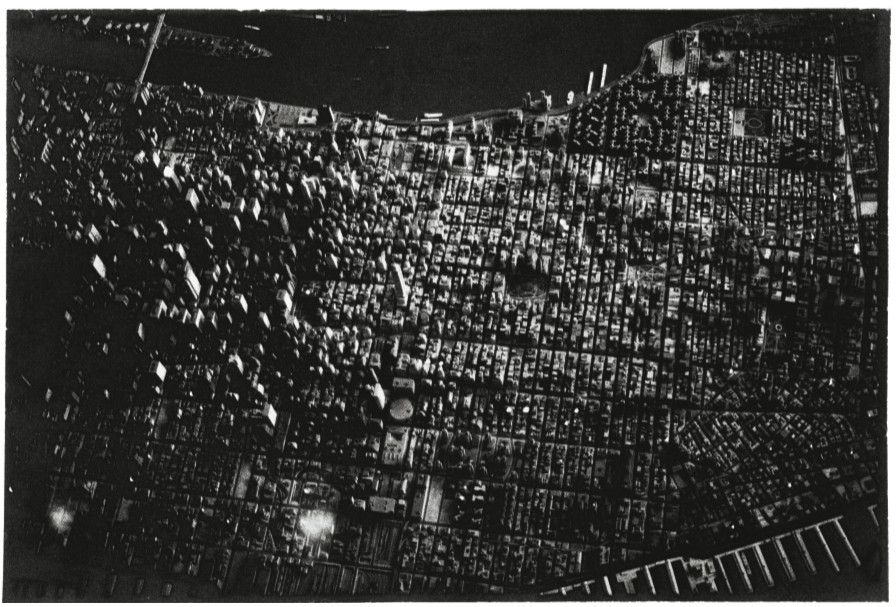

Leonard的第一批重要作品由一系列鸟瞰图组成,其中一部分是从高空俯视的城市,另一部分是郊区景象。从历史角度审视这些作品能够帮助我们更好地评定它们的价值。长期以来,航空摄影分为两极。一方面,航拍镜头能勘察地形,提供信息(这一点可追溯到十九世纪中期Nadar拍摄的巴黎)。另一方面,它可以成为最具诱惑力的图像形式,把风景浓缩成纯粹的图案,或沉醉于云层结构的美丽。Leonard背离了这两个极端。当然,她拒绝把航空拍摄跟监视和控制扯上关系。她的照片颗粒很粗,地面景观常常被缕缕白云遮盖,我们能够看到飞机舷窗的框架以及窗户表面奇异的反光。有时地面也模糊不清,其中一张巴黎街道的照片由于曝光过度,连凯旋门都变成了一抹白色。这些图像向我们透露了摄影师的实际处境以及她在拍摄过程中享受到的乐趣。1989年,Leonard拍了一张纽约市模型的照片,前一年还拍过一张巴黎地图。在侧光的照射下,模型看起来更像一个怪异而真实的地域,而不是对一座城市中心的概括模拟。揉皱破裂的地图与其说是表现了巴黎市区,不如说是自身使用历史的证据。问题关键似乎是:人们通常认为地图、模型和航拍照片都是提供客观有序再现物的工具,但到了Leonard手上,三者都突然变得晦涩而神秘。但说这些航拍照片只想呈现纯粹的诱惑、古怪的念头或任性的主观则有失偏颇。Leonard关注郊区房屋乏味的布局和铁路侧线的蔓

延,她从居高临下的角度记录了社会和工业现实。

从照片的角度、重点和意象看,我们当然可以从形式政治学出发对其加以解读,它们同时呈现了对既得权力图景和社会边缘视野的批判。但鉴于这些作品创作于八十年代末的纽约,它们看上去可能距离艺术家在地面遭遇的事物过于遥远。这段时间,Leonard开始积极参加“act up”活动(David Wojnarowicz告诉她自己感染了爱滋病的当天,两人一同参加了第一次集会),九十年代早期,她跟人合作创立了女权主义同性恋团体“Fierce Pussy and Gang”。她为后者做的一个最著名的项目是和好朋友Suzanne Wright共同设计的海报。海报上是一个阴道的大特写,周围环绕着一圈文字:我的嘴唇/在它们被封上之前/撤销最高法院有关堕胎信息的禁令。然后他们用浆糊把这些海报贴在城市各处的墙上,这自然让右翼人士抓狂,但同时也以其构思和设计的简单有力为其他活动家提供了灵感。它们标志着一种将艺术生产作为工具,在画廊系统之外传播艺术的新方法。

译注:ACT UP(AIDS Coalition to Unleash Power)在美国纽约市成立。这一组织呼吁,AIDS患者应得到更好的药物治疗,应降低AIDS药物的价格,应对公众进行AIDS教育,禁止与艾滋病相关的歧视。3月24日,他们在华尔街举行了第一次游行。

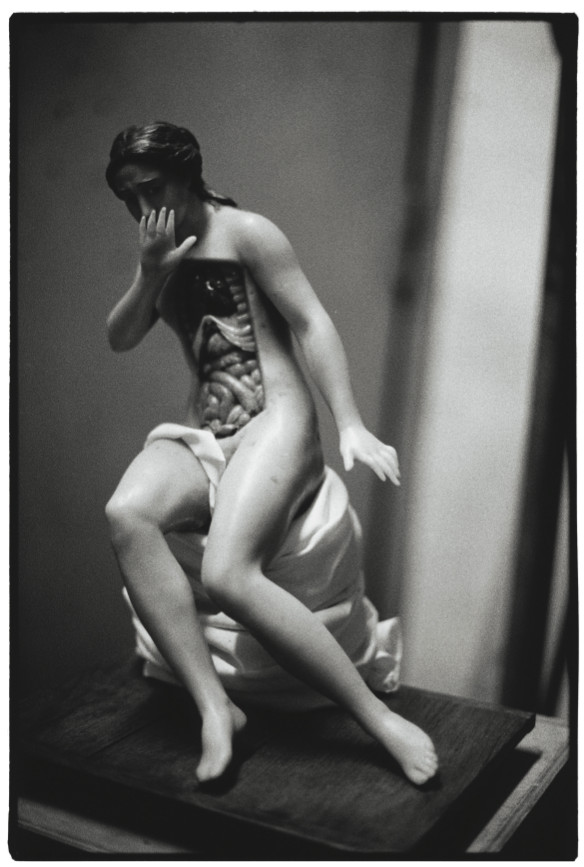

但Leonard始终没有放弃制作拍摄和传播手法更为传统的照片。也是在这段时间,她的拍摄对象扩大到意大利佛罗伦萨博物馆的蜡质解剖模型,好莱坞现已废弃的Max Factor 美丽博物馆的一个“美丽校准器”,罗马的贞操带,金色假发和眉笔,以及T台上的女模特。这些照片加在一起记录了从古至今控制女性身体的各种工具,以及为满足父权社会对美的期望而强加到女性身体上的暴力。蜡像模型最奇怪。其中一个长发飘飘,嘴上涂着口红,甚至还戴着一根珍珠项链;另一个抬起一只手,似乎想遮住自己的裸体,不让身边那个手拿解剖刀的人看到。但两者的躯干都已被剖开,五脏六腑包括卵巢均清晰可见。既然模型是用来辅助解剖教学的,为什么制造者还要把它们的性别特征做得如此鲜明?Leonard从时尚和医药的野蛮历史中挖掘那些可怕的人工制品,以此提出上述问题。但重要的是,我们不能简单地认为这些照片的目的只是谴责。的确,她拒绝采取像上一代女权主义艺术家那样完全批判的立场(例如在1977年作品《一个公民的关键数据,简单获取》中处理同类问题的Martha Rosler) 并开始沉浸于作品主题的恐怖中。她主要通过奇特的黑色拍摄角度和灯光取得这一效果——把一个躺倒的蜡像模特拍得像站着一样,而另一个则仿佛蜷缩在黑暗中。并不是说Leonard喜欢这类主题,而是她意识到摄影具有一种创造情节剧的独特性质,而尽管或者正因为情节剧可能让人不安,它才有了自己的用途。1990年,她在纽约大都会博物馆拍摄了两张十八世纪镜子的照片,就其创作对象而言,它们可能与模特和工具照片毫无关系,但它们表明了艺术家当时在非行动主义摄影上采用的手法。一面干净的镜子可以作为纪实摄影最明显的类似物,但Leonard的镜子上布满污点和划痕,表面浑浊不清,无法清楚地映出任何东西。同样,她这一时期的摄影作品背离了纪录文献的透明原则。在她创造的世界里,死亡的气息越浓重,历史压迫就能被更好地描写。

众所周知,Leonard成功参加了第9届卡塞尔文献展后,隐居阿拉斯加达两年之久。在那里,她创作了另一批重要作品,这次主要由风景照组成。回顾历史前辈在这里再次派上用场。很多拍美国荒原的摄影师(最著名的是Ansel Adams)都爱把拍摄对象置于镜头遥远的背景部分,拉开观众和“自然”的距离,将自然描绘成引人注目的奇观。其他对捕捉生物栖息地之感没有兴趣的摄影师则利用超特写镜头把动植物浓缩成适于拍摄的抽象近似物。相反,Leonard的拍摄在风景内进行。她的阿拉斯加照片以其亲密告诉我们,摄影师当时的确生活在这一区域,而非只是访客。画面上被屠杀的熊和驼鹿残骸——捕杀显然出于使用,而非狩猎目的——就是具体证据。Leonard对美化夸大风景效果的抵制也体现在她第一批彩色照片——有关果树的精彩图像里。其他人可能会把拍摄对象孤立起来或将焦点对准果实,但Leonard的镜头距离果树不远也不近,背景里有无数其他树干和树枝,前景则是长长的野草。虽然她也利用颜色,但整个过程中表现出了十分的克制。只有仔细看上一会儿后,你才能发现棕黑色的树林里隐藏着小小的鲜红水果。

回到纽约的Leonard仍然对树木着迷不已。它们出现在她九十年代末期拍摄的照片中,但这一次树的周围不再是其他植物,而是城市风景。树在护栏周围生长,在水泥铺路板上漫溢:对Leonard来说,树是缓慢迟钝的液体。在一系列非常精彩的照片里,树干底部被围上了金属笼子。估计这些笼子是用来限制树的生长,但树虽是材质柔软的一方,最后却战胜了钢铁。有些钢条被挤弯了,其它则被新长出的树皮覆盖:树继续竭力生长。Leonard放弃了早期作品特有的粗大颗粒,干净利落地把焦点对准大部分拍摄对象。照片质感的纤细优美直逼现代派经典图像,要放到Edward Weston面前,树枝上的疤痕褶皱肯定会引起他的注意。但Leonard对树的偏爱却明显不是出于它们的美学效果。树的意象与贞操带和美丽校准器有异曲同工之妙,我们可以说这些照片是在赞美树木挣脱束缚、打破禁锢的能力——证明了慢性抵抗的巨大力量。Leonard有能力创作形式上激动人心,政治上充满张力的作品,这一点在2002年的《墙》和2001/2003年的《红墙》得到进一步凸显。两者都异常清晰地展示了一堵连绵不绝的墙壁。两堵墙的砖块表面都分别被一处更光滑的水泥涂层打断,水泥面所在之处以前是一扇窗户。这些图像让我们不由想起Aaron Siskind等把建筑推向抽象极端的人物。但和过去一样,Leonard展现自己同摄影史的密切联系时,也不忘阐明两者间的差异。如果说砖块和水泥形式上的结合活跃了整个画面,那么我们不应忘记,被砖块或木板封死的窗户通常是破败建筑区的象征。在Leonard的照片里,质感的对比实际记录了经济的贫乏。

去年冬天,瑞士摄影博物馆举办了一场精彩的Leonard作品回顾展,Urs Stahel 任策展人。除海报照片和文献展参展装置以外(但Steidl制作精美的画册收录了这两个系列),Leonard其它所有作品都被一网打尽。展厅的顺序——从航拍照片开始,往下到阿拉斯加和纽约的树——使观众能够一路追踪Leonard的创作轨迹。也许我们可以从中发现从粗颗粒到锐聚焦的转变,以及从远距离航拍回归地面近距离摄影的趋向——后者也是乡村和城市日常生活经验的写照。但1993到1996年Leonard和电影导演Cheryl Dunye合作完成的《Fae Richards照片库》为这一叙述提供了另一条路径。这件和解剖用人体模型放在同一个橱窗的作品一共包含近八十张照片——家庭照,宣传剧照,宝丽来个人照——联合“记录”了一个虚构的黑人同性恋女星的生活和事业,她是一位二十世纪三十年代美丽的电影明星。Leonard和Dunye丝毫没有试图掩盖照片库的虚假性。不管是在Winterthur的橱窗还是1996年出版的项目书籍里,扮演Richards、她的家人以及合演明星的演员名字都被一一列出。两名艺术家并不想让观众误以为Richards真有其人。相反,他们知道通过宣布整个项目的虚构性,能够启发人们认识到一个更大的事实:无数类似的女演员的确曾经存在过,而且她们都已经被历史淹没。该项目不同凡响之处就在于它巧妙地利用虚构故事对现实进行了审视(大约十年后,Walid Raad,Pierre Huyghe和其他一些艺术家才开始使用同样的手法表达同样的目的),同时每个镜头都表现了艺术家的投入。通过在演出设备(服装、灯光、道具)方面的经验和摄影技法(取景、对焦、过曝或曝光不足)的运用,Dunye和Leonard成功地做出了不同类型的照片效果,无论是快照、剧照,还是工作室人像照。同样令人印象深刻的是,每张照片都看上去颇有些年月,部分相片边缘已开始泛黄;后期彩照(按理应该是六十年代末拍的)的颜色也部分消褪,画面呈桔黄色;还有很多相片被揉皱或写了字。

如果有人到目前为止还没有注意到Leonard照片上的孔洞,弯曲的黑色边缘以及相纸的厚度,Winterthur 展览上的《Fae Richards照片库》就明白无误地提醒我们认识到,艺术家将照片当作物品看待。但同时,该作品也引出一个问题:一场囊括了Leonard带有更明显雕塑倾向的作品的大型展览会是什么样子? 一些有趣的联系必然会浮出水面:例如,对树木物质性的迷恋促使她于1997年劈开一棵树,并在维也纳分离派美术馆将其重建。最终成品起了个简单的名字:《树》。第一眼看去,仿佛一个活的有机体被奇迹般地转移到了白立方空间内,但很快你就会发现树枝树干上到处都是薄板、螺帽和螺栓,由此可以看出这棵树从哪儿被锯断,又是怎样重新组装起来的。我没有亲眼见过这个装置,但想象中它应该是一件让人悲伤的作品:与Leonard一心一意定期回到城市樊篱中富有英雄气质的树木主题不同,她这次毁掉了一棵树,似乎是为了凸显利用有机材料制作物品的天然成本,以及我们每天对环境资源造成的破坏。

《树》并不是Leonard第一次或唯一一次利用有机材料进行创作。之前的《奇怪的果实》(1992–97)也许是她最著名的雕塑装置。在这个作品中,Leonard(在五年内)收集了近三百个香蕉、葡萄柚、橙子和柠檬的果皮,然后用针线把这些皮重新缝合起来,并常常通过把针脚和针头留在表皮上的方式强调整个过程。(在九十年代中期的一次采访中,她提出了该装置和摄影的另一种联系:正如照片再现了不在现场的某个物体,缝合的果皮也是对不复存在的果实的记录。)这个作品是Leonard在爱滋病夺走她很多朋友的生命之后(特别是1992年Wojnarowicz的死)开始创作的,因此显得格外感人。每一次缝合都在想让空心水果还原的痛苦欲望驱动下进行,可以说这是一种个人的纪念行为,一种意识到自身无效性的纪念行为。修复一个内核、实体和甜蜜都已丧失的东西到底意义何在?缝补一种最终难逃枯萎毁灭命运的物体到底意义何在?尽管我认为Leonard在创作这件作品时并没有有意识地考虑雕塑历史(但她在摄影作品中似乎总是有意指涉前辈),但如果也像欣赏她的摄影作品那样将《奇怪的果实》与其历史前辈做一番对比,我们就能更深刻地体

会作品里蕴含的沉痛。

《奇怪的果实》可被视为介于三种类型的雕塑之间,一种古代,两种近现代。传统的纪念碑修建之初都是为了能流传后世,但这件作品尽管具有纪念意义,却拒绝以不朽之物自居。它承认关于死者的回忆不管多深刻,也是短暂而非永恒的。和直立挺拔的纪念碑不同,它将自身的脆弱性散放在观众脚边,因而援引了近现代的第一个雕塑模式:由Barry Le Va, Richard Serra和其他艺术家在六十年代末发展起来的散点艺术 。Leonard利用了散点雕塑的形式,让水果散落在地板上,却不接受散点艺术不带任何指涉的性质,她把这种安排定义为失去和记忆的散失。最后一个雕塑史上的先例是Dieter Roth 和贫穷艺术的有机雕塑。但Roth和其他艺术家利用食物作为挑战雕塑传统的真实材料,而Leonard利用水果完全是为了暗示影射。每一片干枯的果皮都是曾经成熟的事物的残余物,让人隐约想起逝者生前提供的种种营养物。艺术家通过Billie Holiday哀伤的挽歌加强了这种共鸣,甚至可能通过歌里对私刑的沉思影射美国政府八十年代未能采取足够措施应对这场现代危机:爱滋病。

我们从Leonard接下来的雕塑作品中似乎能更明显地辨认出各类先例——极简主义的网格和架子。在2000和2003年纽约Paula Cooper 画廊展出的装置中,Leonard好像故意援引了Carl Andre, Donald Judd以及其他与Cooper空间有关的艺术家的作品,借用它们的形式却拒绝其抽象概念。《嘴巴张开,露出牙齿》(2000)把一堆洋娃娃放到网架上排成一排,全部面向观众,迎面盯着每个走进画廊空间的人。在《1961, 2002 进行中》(2003)里,她把很多灰色和蓝色的手提箱在空间里排成一条直线。正如Leonard通过使用古怪、形状不同(如果说类型相同)的物体打乱了极简主义的排列方式,她也利用这种排列成功地避开了有关洋娃娃和手提箱的更明显的超现实主义陈词滥调。网格和直线意味着单个物体的气场并不是重点,观众也没有真正沉浸于想象它们的前主人以及被抛弃的原因。相反,井井有条的排列秩序暗示着消费社会里使这些物品报废的整个流程是经过严格计划和规范的,就连那些看起来与个人和记忆密切相关的东西也不例外。

Leoanard对照片实体性质的认识影响了她的雕塑创作。同样,我们也可以说她内容多样的雕塑反过来与近期的图像作品产生了紧密联系——不仅因为雕塑中使用了过时废弃的物品,还因为它们表现了捕捉正在消失之物的强烈愿望。沿着这条哀悼的线索,我们就能更清楚地发现(当然,对我来说是再明白不过的事)《类似物》是过去三十年间最重要的摄影项目之一 。该图库为小商店撰写了一份美丽的证词,随着大型企业的进驻,这些寂寂无名的店铺似乎注定要从美国城市中心消失。对于那个未受品牌和效率侵犯的零售世界来说,这件作品既是挽歌也是赞歌。如果说它纪念的是一个逝去的时代,那么画面上正在消失的地方本身也是记忆的场所——因为与全球统一设计、外表摩登的连锁超市不同,Leonard照片里的每一家小店都讲述着自己的故事,关于它们的过去,关于店主的母语和习惯。然而,尽管表现的是历史的遗失,《类似物》却丝毫不带让人反胃的怀旧情绪。所有照片都严格地重复使用正面视角;图像清一色地偏小,分类和排序都经过深思熟虑。这类形式上的自我约束避免观众掉进多愁善感的陷阱。重复的视角也是作品另一主题的一部分:它让我们感受Leonard本人在店铺橱窗前的位置,并体会到这些小店反过来也确定了她所在之处:它们为她在这个世界上提供了一个停泊的地点。同时,这个项目还展示了美国与其本土之外的地方的联系,在国内会肯定会被送去垃圾填埋场的“废弃”物在国外得到重新利用,而跨国公司还在拼命扩大自己的品牌覆盖面。总体来说,这个项目表现的不仅仅是具体的店铺、市场和物品,我们可以视其为如今低端生产和消费整体形势的类似物。 Leonard用直白平实的摄影取得了讽喻的效果。考虑到“讽喻冲动”通常与引用、挪用和拼贴等后现代摄影策略联系在一起,Leonard的成绩就更令人惊叹了。《类似物》与同类照片库项目的亲缘关系最为明显,即那些关注正在消失的物体和建筑的摄影系列,但我们也应把它放到波普艺术史的背景中加以审视。Leonard对小店招牌的关注就像楔子一样插在《类似物》和波普艺术对商标的迷恋之间。而在如今这个其他艺术家(例如村上隆和Richard Prince)都盯着奢侈品牌不放的年代,《类似物》对破败零售业的表现就显少见。总之,虽然本文开头对Leonard前后两次文献展参展作品的不同进行了分析,但最近这次创作绝对继承了过去迫切的抵抗内核。

当然,和近几年其它两件杰出的作品——Tacita Dean的影片《柯达》(2006)以及Christopher Williams的《例如:Dix-Huit Leçons Sur La Société Industrielle(工业社会十八讲)》(2003)系列一样,《类似物》的关注重点是摄影本身。Leonard用一台Rolleiflex拍摄了照相机商店、相片资料馆、墨西哥和乌干达手绘的“柯达”商标。它们的命运和照片里其他小店一样,很快就将在数码技术的狂轰滥炸之下销声匿迹。数码时代也意味着传统摄影文化的终结,Leonard作为该文化最后一名重要的贡献者,不仅通过拍摄内容,也利用拍摄手法表达了她的留恋:每个图像的色饱和度和清晰度,染印过程都在提醒我们注意即将失却的东西。在《类似物》的第一段,Leonard本人的形象面目不清地映照在橱窗玻璃上,仿佛某个青虚虚的鬼魂。这是整个系列里最接近人像的部分,也许艺术家自己若隐若现的形象暗示着画面上缺席的顾客以及店铺本身日益迫近的命运。但我们也可以从另一个角度解读该映像。从这个鬼魂开始,《类似物》使观众看到整个传统摄影也即将成为幽灵,而那些过早结束它生命的人们也会很快因此不得安宁。

Mark Godfrey:伦敦泰特现代美术馆策展人。

文/ Mark Godfrey

译/ dkk