最近正在蒙特利尔加拿大建筑中心举办的展览“1973:对不起,没油了”当中,最先吸引人注意的是尼克松总统1973年11月7日在美国演讲的现场录像。他的嘴角挂着一滴细小的汗水,手里拿着一沓手写的笔记,没有使用任何电子提词机。现场灯光平实得一塌糊涂。如果你和我一样,也记不起来上次看到一个未经精心安排,没有照稿念词的总统演讲是什么时候,这一场面就格外具有冲击力。但相比之下,总统说的话更让人震惊:尼克松面色沉静严肃,活脱脱一个早熟的绿党有志青年,他谴责美国生活方式中存在的根深蒂固的过度消费。“繁荣时期,”他说,“曾被视为奢侈品的东西……都变成了必需品。”他想知道,多少次“你驾车行驶在高速公路上,看到来来往往的无数车辆上只坐了一个人?”他还说,应该把车速限制降低到每小时五十英里。我们要学习“俄勒冈州”,实施富有前瞻性的节能政策。他警告,美国人口仅占世界总数的6%,却消耗了全球能源的30%。“有必要采取一些更加强有力的措施了。”

如今白宫给我们留下的印象除了自我感觉良好的滔滔废话,就是无视现实的目光短浅。无论从哪方面看,画面上的一切都与今天的情景大相径庭,给人一种恍若隔世的感觉。这些语言从何而来,又去向哪里?这便是CCA展览想要提出的问题之一。展览围绕建筑师针对1973年石油输出国组织(OPEC)石油禁运引发的油荒而想出的一系列方案展开。当时,阿拉伯产油国为了报复西方世界支持以色列而发动赎罪日战争,集体切断原油供应,导致全球油价一路暴涨到历史最高点。

尼克松的演讲片段只是若干录像监视器里显示内容的一部分。同时放映的还有其他国家领导人倡导节约的演讲实况(以及沙特阿拉伯能源部部长如何沉着地挡开一个气势汹汹的BBC记者)。展出作品还包括德国实施驾驶禁令期间一条空荡荡的高速公路的照片以及一系列暗示当时公众潜在焦虑的棋盘游戏——包括最不祥的预言,1975年石油战争:美国在海湾地区的干涉行动。类似的干涉行动最近成为现实,发起者就是一帮跟石油产业有着千丝万缕联系的美国官员。正是这个令人不安的讯号表明了CCA的观点之一:尽管1973年仿佛已经遥不可及,但我们从来没有真正摆脱过它的阴影,历史和反历史(counterhistories)在今天看来尤其突出。

对于上年纪的人,比如CCA的总监Mirko Zardini(他和Giovanna Borasi联合策划了这次展览)来说,历史也是传记。“1973年,我十八岁,住在意大利的维罗纳,”他告诉我,“由于周日交通管制,周六晚上我必须在午夜之前开车回家。”这段恍若童话故事一般的经历听起来简直奇妙——一个不寻常的年份里无数不可能的时刻之一。当时受到有力挑战的不仅是西方世界对石油的依赖,还有很多其它以前被视为理所应当的东西。建筑师就这一问题制定了各种不同的替代性未来方案。“1973不是故事的开头,” Zardini说,“但从这时候起,故事变得非常有趣。”

尽管石油禁运在世界各国都引发了连锁反应,但这次事件对全球最大的石油消费国——美国造成的影响尤为深远。另外,正如政治分析家Joseph Nye指出的,1973年同时发生了若干震撼世界的转变。战后美国无懈可击的霸权突然间变得脆弱不堪。同年三月,最后一支美国军队离开越南。而也许更为紧迫的问题是,自从1950年以来经济年增长率就保持在4%左右的美国显然要跟这段美好的繁荣期说再见了。国内石油产量1971年就已经达到峰值,整个国家越来越多地依靠进口;美国对石油的依赖突然看上去难以维系了。民族主义情绪在产油国占支配地位,想要影响它们的价格和政策就更是难上加难。美国前不久刚刚放弃了金本位制度,导致美元下跌,习惯于用美元交易的 OPEC国家的收入也应声而落。之前OPEC就已经开始涨价,而1973年的阿以战争自然而然地成为一个完美开场,引向下一步更加极端的行动:禁运。结果,1973年10月到1974年1月间,油价翻了两番。在纽约布鲁克林区,加油站老板开始随身携带手枪以保护自己不受日渐暴躁的顾客袭击。1974年,美国铸印局设计并印制了汽油配给券(在CCA展览上展出),上面有乔治•华盛顿的头像和“一单位汽油”的字样。但这些配给券从来没有真正派上用场,因为同年3月17日禁运解除,石油危机也宣告结束。

然而,不管局势多么严重,石油短缺也仅仅是西方世界产生更大焦虑的一个较为紧迫的表现形式。人们突然认识到,过去习惯的生活方式如今已经难以为继。1972年,罗马俱乐部(Club of Rome,一个国际性民间学术团体)发表报告《成长的极限》,提倡新马尔萨斯主义(译注:新马尔萨斯主义拥护马尔萨斯人口论,主张只有节制生育,特别是在发展中国家控制人口增长,才能促进经济发展,帮助穷苦人民脱离困境。)。该报告成了一本全球畅销书。七十年代早期出的书里,好多标题上都带有“生存”这个词,或者引用了Buckminster Fuller用来描述资源有限的“太空船地球”一词,比如:《地球:我们拥挤的太空船》;《怎样在太空船地球上生活》;《生存的温室》;《生存的能源:灭绝的替代方案》;《生态危机:对生存的解读》。这些书背后隐藏的理念是:我们的生活需要能效更高的机器。1972年,《建筑设计》杂志出了一期“生存设计”特辑,歌颂这种时代精神(讽刺的是,特辑里有一篇讨论伊拉克开发项目的文章,指出该国“(石油)储备可能会在25到30年内耗尽”)。

正如“1973:对不起,没油了”及其画册所记录的,建筑师的应对措施具有两面性,一方面向前寻找新的生活方式,一方面又往后打捞“古怪的老美国”被忽略了的冲动。因此,Michael Reynolds用旧轮胎和空罐子搭建的“垃圾屋”让人想起十九世纪西进运动中平原定居者们修建的泥巴房子,当时用的取暖材料是可再生的“野牛干粪”。建筑师Douglas Kelbaugh于1973年开始在新泽西州普林斯顿建造的被动太阳能房聪明地启用了法国工程师Félix Trombe热能储存墙的概念,同时也与1949年马萨诸塞州多佛的Amelia Peabody宅邸有异曲同工之妙,后者也是美国第一座供人居住的太阳能建筑,内部装有能够交替吸收和释放热量的大鼓。风能发电项目中,1979年纽约大学巴氏大楼上安装的Lebost风力涡轮机可以追溯到曾在美国自给自足的广大农村风靡一时的老式Jacobs和Wincharger涡轮机。

在石油危机刺激下,凭借阅读《大众机械》的美国式小聪明和《全球概览》(Whole Earth Catalog)的“指引”,“空降城”(Drop City)式的社会改造项目纷纷登台亮相。无论加州伯克利Farallones学院的一体化城市住房,还是新炼金术中心(New Alchemy Institute)名为“方舟”的生物避难所(内有水产养殖设备和风力发电站),都表现出了一种依直觉行事的理想主义。在展览的一次采访中,Reynolds谈到主流如何向替代性生活方式靠拢:“人们走出来,希望过一种不同的生活,”他说,然后又补充道,“他们做不到……他们不知道如何建造……最后都回到以前过惯了的旧生活里。”

针对能源危机最激进的建筑解决方案是大量“地下掩体建筑”项目的诞生,从各种DIY计划到明尼苏达大学的高科技地下宇航中心,这些半埋在地下的房子能源利用率高是毋庸置疑的(展览中,Shelterra地下房屋开发公司的宣传画册封面上写着:“能源成本?100美元/年!!”),但问题是人们愿意对自己的生活方式做多大程度的改变。对于这种与其说是现代不如说是穴居的生活方式,美国人民做好心理准备了吗?不管是蜷缩在传统城市居民区、只有房顶露出地面的地下建筑,还是伊利诺州阿明顿(Armington)的“戴维斯洞穴”(Davis Cave)里的懒汉躺椅和长毛地毯(“洞穴”顶上是剪修过的草坪),展出图像都调侃并打乱了我们对当代家庭生活的认识。

的确,无论其功能性理念是什么,地下建筑都难免带上一丝千禧年末世的意味。例如,1964年世界博览会上展出的“地下家园馆”(CCA展览对其进行了刻画)就是一名叫Jay Swayze的德州建筑商在古巴导弹危机后受人委托,为了建造一座放射性尘埃掩体模型而设计完成的。除了防止核辐射,Swayze很快意识到,这种房屋还能提供其他庇护:“交通,飞机,吵闹的邻居发出的噪音——只需拉下开关,所有这些都消失得无影无踪,你可以尽情地在宁静中休息或者头一次完全享受到现代音响系统带来的美好感觉。” Swayze房屋最后只建成几家,但每一座都是真正超现实主义的艺术品。我曾经去过雅芳创始人Jerry Henderson的住所,距离拉斯维加斯大道区(the Strip)仅隔几个街区之遥。这座Swayze建筑有一个Astroturf人造草坪,一个Jenn-Air烤肉架和梦幻般的“视野”——实际上是对屋主最爱的景色极为风格化的表现——所有东西都画在墙上:因为使用了荧光颜料,一到夜晚洛杉矶的灯光就会在其中一面上闪烁。

在《家庭战争》 (2007)中,建筑史学家Beatriz Colomina指出,Swayze项目在成为战争庇护所的同时也昭示着战争本身:“在这场战争里,‘和平’的实现是靠对环境的控制,对‘外部’的控制:温度,噪音,空气,光线,视野,”她写道。“1970年石油危机期间,强调重点是节能,到了八十年代,关注焦点又转向生态问题。对战场的描述处于不断变换当中。”这就提出“1973:对不起,没油了”忽略的一个主要问题。石油危机激发了很多人的乌托邦理想,同时催生了某种残忍的生存至上的思维模式。这种心态重塑了家庭生活的传统符号(如牧场式住宅,懒汉躺椅),这不仅表现为对维持基本生计的洞穴生活的回归,同时也辩证地跟太空时代的技术决定论保持了一致。正如历史学家Peder Anker所说,这些项目中有很多都直接或间接体现了当时占主导地位的建筑母题:太空舱。再没有什么比这种高科技建筑更能捕获生态建筑师的想象力了。他们的设计重点包括:严酷条件下的自我控制,再循环进程,以及绝对的流线型外观。美国宇航局(NASA)本身就是太阳能发电的忠实拥趸,而像Grumman(电子产品和军用飞机制造商)这样的公司由于国家缩减国防军费而备受打击,于是推出家庭生活计划——“一体化住房系统”(名字让人想起Farallones学院的项目),其设计也是以太空舱为基础。也许我们都是“太空船地球”上的宇航员,但是,正如Anker所写,建筑师常常将自己封闭在“头脑舱”里:“他们只关注能量循环和建筑能效,而忽略了对人类处境做出更广泛的文化、美学和社会性的解读。”换句话说,家不仅是一张暖气费帐单。

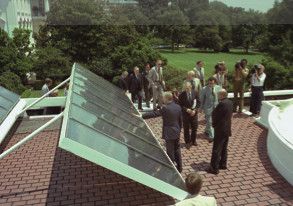

然而,公众对节能的接受程度在70年代末达到了又一个高峰。当时,美国一半的石油还是依靠进口。第二次石油冲击伴随着伊朗革命的爆发,将石油价格抬升到了一个前所未有的高度。为了节约能耗,卡特总统在白宫屋顶安装了一套太阳能热水系统。即便如此,他的总统生涯被因此次危机而蒙上了一层阴影。1986年,里根政府拆除了太阳能板。这些太阳能板被缅因州 Unity College买下并使用多年,其中的一块现在还陈列在CCA。 凭着他“树木比汽车造成更大的污染”的理论,里根抓住了Alan Weisman所说的“人们不自觉地对自然环境极限的否认的心理”。看看我们今天的状况吧。Dubya在 德州Crawford的牧场安装了太阳能板,但是仍然抵制《京都议定书》以及更高的汽车尾气排量标准。CCA所提出的问题似乎比以往更为有针对性:面对日益稀少的能源,我们究竟愿意在多大程度上改变我们的生活方式?我们从1973年学到了什么?在我撰写此文时,石油价格又达历史新高(每桶超过105美元)。在第二次石油危机中,石油价格达到39.50美元。如果将通货膨胀率计算在内,这一价格在今天相当于103.76美元?还有人否认我们面临的危机么?

译注:有关Drop City——1961年,同是堪萨斯大学学生的电影制作人Gene Bernofsky和艺术家Clark Richert发明了一种他们称作“空降艺术”或“坠落艺术”(Drop Art)或“降落”(droppings)的艺术概念。他们受Allan Kaprow“偶发事件”(happenings)和前几年John Cage,Robert Rauschenberg和Buckminster Fuller在黑山学院(Black Mountain College)的即兴行为启发,开始画石块,并让它们从城区主要街道两边建筑的屋顶上掉下来,然后观察路人的反应。这就是“空降艺术”的诞生。早期作品包括《鸡蛋坠落》(Egg Drop)和《钟摆》(Pendulum)。1965年,包括Gene Bernofsky和Clark Richert在内的四个人在科罗拉多州东南部一个叫Trinidad的地方附近买了七英亩的地,打算创造一件可供居住的“空降艺术”作品。该社区就是六十年代闻名于地下文化圈的“空降城”(Drop City)。

“1973:对不起,没油了” 将在加拿大建筑中心展出到4月20日。

Tom Vanderbilt 一名作家,现居纽约。

译/ 杜可柯