有些人认为,1968年的五月风暴事实上并非如很多人所认为的那样,是一个历史转折点,有很多人相信,行动的力量在五月风暴前就已经在发生了,而它最终变成了有目共睹、无法忽视的历史运动,这一点,纵然是目光不那么敏锐的人,也无法悄然忽视。1967年,当即将到来的动荡已经被人们察觉到时,诗人蓬热为这种信仰做了一个比喻。他在法国文化电台与评论家Philippe Sollers的谈话中,透露了他喜欢的一种文学竞争形式:轰炸。虽然他说得并不是这么直接,意思并不是指那种真正的空中炮击;也并不是指那些更为直接的战斗形式,他的武器是秘密地准备并制造出来的。今天的读者对这番比喻已经很熟悉了,而1967年,当前超现实主义者们还出没于咖啡馆时,‘先锋’这个词已经令人想起了前线的战士,而不是游击队员。做首诗也许可以即兴打造一个爆炸性的武器,在关闭的门背后,是给蓬热的一剂解药 --公众超现实主义的激发。

1968年的运动,在书中的其他版面里已经有过文字纪念,而一个世纪以前,巴黎公社运动也在上演着。也许,有必要介绍一下居斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet)——这位曾经参加过巴黎公社运动的艺术家,正是由于被卷入了这次暴动,而最终导致个人生活的全面崩盘。如果我们运用蓬热的思维模式去接近他的作品话,一切就变得清晰起来,我们将能更明确地去找寻历史遗留下来的、以及蓄势待发的炮弹,而这些,我们可以从他的作品而不是生平叙述中,寻找到答案。

在纽约大都会博物馆的库尔贝回顾展中,有一幅最为令人震惊的作品,在它完成后不久,就产生了爆炸性效应。1869年创作的巨幅画作《翻腾的大海》中,波涛翻滚,风起云涌,天空和大海进行着一场大自然的角力斗争,整个画面看起来犹如慢镜头运动一样。在它面前,你似乎就可以感觉到,自身正徘徊在灾难的边缘处。塞尚(Paul Cézanne)就是这幅画的受害者之一。据说他当时看画时,胃里翻江倒海,而且还感觉被溅了一脸。每个靠近库尔贝画作的人都能感受得到他的画技所产生的那番令人震撼的力量,这点几乎毋庸置疑。但令人吃惊的是,几乎很少有人写到他对颜料的应用。而作家 Joachim Gasquet曾提到过 塞尚所说过的一句话, 这句话也许可以揭开一个基本的谜底: “库尔贝特是一个聪明人。他的画作粗砺,但是却经过了精炼的加工。”这番滥调的言下之意就是,库尔贝是一个粗糙的工匠画师,他用调色刀在画板上浓墨重彩地涂抹,就好像一个砖匠在使用铲子一样。(如果真是这样的话,那这其实就是塞尚的创作特点, 尤其在他早期的画作里,这个特点更为明显。)

画家Walter Sickert既受不了库尔贝的性格,也受不了他的画风。而他的这种厌恶,也使他成为库尔贝朋友中,少有的能深刻理解塞尚所指的“精炼的加工”的那个人。据我所知,Sickert第一个注意到用刀画时油彩要比用刷子画时干得要慢。刷子“齿状”所产生的效果能慢慢变干,但是刀印留下的是“一坨湿的、封住了的颜料,表面光亮”。对于这个根本的瑕疵,Sickert将库尔贝的不会画画和直接画法联系在一起(没有辙印,一层颜料又怎能与底下的黏附在一起呢?)当然,有很多特点塞尚是极为艳羡的,他将这些特点在他晚期的风景画和水墨画中得以充分体现。在大都会博物馆看展览时,塞尚当时在《翻腾的大海》面前的那种感觉,我们也能体会得到,大部分情况下,感受也并非如此猛烈。如《集市归来》(1850-51/1855),一队卑微的人在向家的方向蹒跚前行着,如《乡村姑娘》(1851-52),以弗朗什-孔泰的景色为背景,画中是作者拙朴的姐妹们,它们都没有给我太多的震撼,即使近距离观察。真正触动我的是静物、风景和海浪, 而不是靠故意丑化人物和内在、制造戏剧效果的所谓的“大机器画(grand machines)”里的熊熊烟火。塞尚的体验表明,一幅杳无人烟的画也可以对观者产生强烈的效果,比如库尔贝将其称为海景的《翻腾的大海》里,虽然画里这里并没有明显的政治寓意。

这是另一个触动蓬热的原因。在法国作家中,他的作品最接近库尔贝经典画作中的那种诗意性。他捍卫自己作品的一个原因是因为主题是无辜的。他的诗歌也许乍看上去,无非是对世俗的日常用品的描写。在诗中,每个单词都被精心赋予了力量,在语源和比喻的密度中,它向外昭示了物体本身的物质存在。蓬热的诗的独到之处就是文字和所指的物体是互为本体的;任何这种水平的语言应用都会赋予物体本身的物质性一个新的含义,反过来,任何对于这个物体的行为都会在语言上产生一个新的形式。

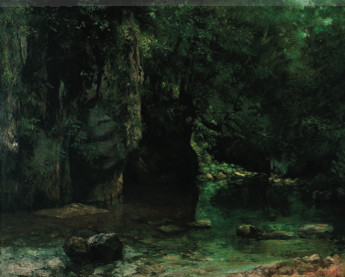

它帮助我们去理解库尔贝艺术中,最为迷人的一面。比如《黑泉河》中蜿蜒幽闭的河床,比如说涌动的海浪,它们看起来很平常。这些作品,下笔都浓墨重彩而不是轻描淡写,这样的画法,之前也有胆大的浪漫主义画家画过。但是,只有通过近距离观察,方能发现库尔贝和他的前辈之间清晰的区别。文艺复兴以后,大多数西画里面,当姿态被完全展露出来时,在近距离欣赏的同时,就会发现,作品所应带来的幻觉之美就不可避免地灰飞烟灭。在库尔贝的画里,我们靠近一步观察会发现, 不同调色刀留下的印痕以及刷子勾勒的线条看上去似乎变成了物体本身的一部分。这种效果就像转动显微镜上的放大刻度盘,观察板上的一个雨滴一样;也好像细微如细胞般的运动在我们面前缓缓展开一样。 幻觉论一点点瓦解,直到最后一刻。库尔贝创作的过程,每下一笔,就是重新对被画体理解的过程。在欣赏的过程中,我并非是先看到波浪,再看到抽象的绘画,而是看到海浪,再看到波纹,然后是潜藏的暗涌,是个人对表面与深度的表达。

接下来探讨的是作品红所包含的情色元素。客体以惊厥的诞生形式展现了它们的内在。说到这方面,人们也许会提到蓬热诗中嘴里出现的一片食物;而在库尔贝那里,则是从黑色的混沌中逐渐生成的一个风景元素。人们有可能会将其与毫无掩饰的淫荡裸体联系起来,对此,我比较认同Brice Marden的话,当他在近期的采访中,被问到1873年创作的《鳟鱼》(垂死挣扎的一条大鱼的静物画中)中的情色冲动时,他说库尔贝“一直都在画鱼。要是有情色因素在里面的话,在不同程度上,它也确实发生着。”发生着,慢慢慢慢地,最终爆发。就是这些转化了的欲望冲动,通过形式和内容相互渗透,库尔贝将其种在了历史的沙场上。在这个世界上,图像和语汇很容易就脱离事物本身而滑向别处,(近些年,我们有多少次听到“恐怖主义”,“罪恶的轴心”,“伊斯兰法西斯主义”这样的词,而它们有真正地用对了地方么?在每个人并不知道全球化这个词真正是什么意思时,这个词又多少次地激发触动了人们呢?),此时此刻,我们应该慢慢停下来,穿过种种复杂,去理解体会经验的实质内在,这比以往任何时候都有必要。

文/ Paul Galvez

译/ 王丹华