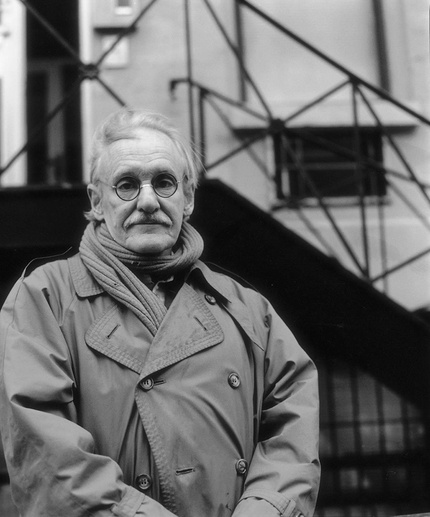

彼得·舍达尔(Peter Schjeldahl)的新书《让我们看看:纽约客艺评集》(Let’s See: Writings on Art from the New Yorker, Thames & Hudson, 2008)刚刚出版。作家黛博拉·所罗门(Deborah Solomon)与这位纽约艺术评论家——2008克拉克艺术评论奖得主——共同探讨在不同时期不同地点艺术评论的任务。

黛博拉·所罗门(DEBORAH SOLOMON,以下简称DB): 实际上,这次的新书是你第四本评论集。从1965年开始你便一直从事艺术评论工作,期间少有停顿。在美国艺术评论界,你的“工龄”可能是最长的。在如今这个人人都可成为评论家的互联网时代,作为从业时间最长,同时最受人尊敬的美国艺术评论家之一,你的感受如何?

彼得·舍达尔(PETER SCHJELDAHL,以下简称PS): 每个人本来就是评论家,不管有没有互联网。只不过现在人人都成了能够公开发表作品的评论家。

DS: 八十年代早期你在《村声》工作,当时你力推大卫·萨尔(David Salle),埃里克·费舍尔(Eric Fischl)和辛迪·舍曼(Cindy Sherman)。很多读者认为他们是通过你的介绍才了解了纽约下城艺术圈。

PS: 我非常幸运能在艺术圈特别热闹的时候找到一份理想工作,并把自己的能力发挥到最大。但后来我犯了个错误,1982年我离开《村声》,签约重新发行的《名利场》。结果惨不忍睹。五个月内我递交了三次辞呈,第三次时杂志社同意了。接下来的六年,我不得不开始悲惨的自由撰稿人生活。加里·印第安纳(Gary Indiana)当时在《村声》工作,老抱怨他不喜欢《村声》想走人。我简直是流着口水等他的空缺。但加里并没有离开。

DS: 你在《村声》的读者主要是哪些人?

PS: 读《村声》的人,艺术圈的人。我不知道。读者群是编辑考虑的问题,作者不用想。

DS: 你转到《纽约客》后写作内容发生了哪些变化?

PS: 写文章的时候不说“西格玛·波尔克”(Sigmar Polke),而说“德国画家西格玛·波尔克。”

DS: 你赞不赞同在这个一切向钱看的文化里,财大气粗的收藏家削弱了批评家影响力的说法?

PS: 我想是吧,但我下定决心不去管它。影响力不管掌握在谁手里,放到最大就变成了一种集体精神错乱。想到这些事情我就头大。

DS: 现在你为《纽约客》写文章,能够评论的展览数量会受到限制。

PS: 我的专栏通常都被大型美术馆展览和纽约市外或国外的展览占满了。我会试着在“评论家笔记”这样的小专栏里做些补偿,也会放一部分文章,不是很多,在杂志前面不署名的评论栏目里。

DS: 你有没有感到对艺术家负有某种家长式的责任或者觉得有压力必须要宣扬他们的作品?

PS: 没有。彻底没有。

DS: 你有没有被艺术家本性的高贵所感动?那种独处一室的渴望,希望为世界增添一些有意义的事物的憧憬。

PS: 这里面有很强的酸楚感,但你知道吗?当艺术家是一项很大的特权。你能发现自己才能和自由的外部界限,可以从一个较高的位置观察这个世界。哪怕失败了,最后只在地方上做成一件老掉牙的作品,你所拥有的知识和经验也是99.9%的人只能在梦里享受的宝贵财富。所以不要抱怨。

DS: 你对扮演评判员的角色好像非常坦然,非常适应。

PS: 作为评论家,我努力让自己记住我只是别人居留之地的拜访者。但我是应邀来探访,而且不是来探望病人。

DS: 实际上,作为评论家,你所效忠的一直是对自身反应的培养,这一点让你无可厚非地加入评论家——诗人的行列,而不是评论家——哲学家的传统。

PS: 是的,虽然我觉得我有时误打误撞也搞一点哲学。还有科学:业余生理学,偶尔为之。

DS: 如果从狄德罗评论巴黎沙龙展览算起,评论家——哲学家的传统也许可以追溯到1760年代。相比之下,评论家——诗人一线则直到1845年波德莱尔完成他的第一篇评论时才算正式诞生。依我看,你属于波德莱尔那一边。

PS: 我认为波德莱尔的做法充满了哲学意味——行动中的哲学。他和哲学家的职业差别在于他对自己的想法不做考虑。他只是把思想抛出去,把接下来的工作交给读者,当然这个后续工作读者可以做,也可以不做。这也是我的理想。

DS: 你喜欢去看开幕吗?

PS: 很少去。我尽量避开开幕。

DS: 如果展览艺术家是你的朋友呢?

PS: 我的艺术家朋友已经所剩无几了。我的作家朋友也不多。

DS: 胡说八道。大卫·希基(Dave Hickey)呢?杰瑞·萨尔茨(Jerry Saltz)和罗伯塔·史密斯(Roberta Smith)呢?还有罗杰·安格尔(Roger Angell),斯蒂夫·马丁(Steve Martin),沃尔特·罗宾逊(Walter Robinson)和杰拉尔德·马佐拉蒂(Gerry Marzorati),这些都是你新书正式朋友名单里的一部分。

PS: 即使他们不是作家,我也仍然喜欢他们,可能希基例外。他要是不写东西了还能干嘛,只剩抽烟和穿红拖鞋了。但我不太善于交友。我这方面脑子不灵,举止笨拙,简直到了强迫症的地步。

DS: 和你相反,杰瑞·萨尔茨现在是圈子里公认的最受欢迎的艺术评论家,可能因为他似乎相信艺术界仍然是个紧密团结的小圈子,当然,有他在场的时候也的确如此。

PS: 没错,杰瑞当之无愧。对于包括我在内的很多人,他都是不可替代的朋友。

DS: 他对人比你热情。

PS: 当然。我有些神经质,而且脾气不好。

DS: 我也喜欢桑福德·施瓦茨(Sanford Schwartz)。他给《纽约书评》写的东西就像是从一个艺术家的大脑里拽出来的。你的评论文字心理学意味就不是特别强。

PS: 桑福德很棒。但什么叫“心理学意味”?六七十年代那阵,我接受了十一年的荣格心理分析治疗,最后的结果是我再也不想碰荣格的东西了。他是个很有意思的人,但你总是一遍遍回到同样的心理地标上,就跟坐旋转木马似的。

DS: 你的评论有时会包含对艺术家生平的简短介绍,但你总是把艺术家的生活和他们的作品分开看待。

PS: 艺术家就是这么做的。

DS:作为一名传记作者,我不同意这种说法。我更愿意做一个庸俗的弗洛伊德主义者,相信艺术来自创伤。

PS: 嗯,当然了。我赞同埃蒙德·威尔森(Edmund Wilso)在《创伤与神弓》(The Wound and the Bow, 1941)里的说法:创造力来自精神伤害。艺术家都是些郁郁寡欢的人,不然他们也不会那么竭尽全力地想要改变世界。这是常识。但世界上还有那么多既没有才华又郁郁寡欢的人呢!如果艺术是神经质的,那神经症算不算一种艺术形式?当然不是。

DS: 怎么描述自己的写作风格?

PS: 集中的。至少每句只传达一个意思。悦耳的,我希望如此。还有笑话。

DS: 我一直都很钦佩你语言的广度。你在评论中使用了大量俚语,还有很多稀奇古怪的词,比如蛇怪,衰颓,双性人等。

PS: 对我来说,批评和诗歌的共通点在于它们都有帮助词汇暖身的公民义务,让好词儿经久不衰。兰登书屋完整版的《韦伯斯特字典》是我的亲密战友。

DS: 你喜欢读哪种诗?

PS: 当代的不多。莎士比亚一直都读,断断续续。荷马,安德鲁·马维尔(Andrew Marvell),D.H.劳伦斯也会让我重燃爱火。我很高兴能找到这些在某些时刻对我意义重大的东西。其他很多作品都做不到这一点。

DS: 马克·斯特兰德(Mark Strand)呢?

PS: 不喜欢。以我们六十年代这拨人的偏见来看,他是个局外人。我属于垮掉青年/纽约派那拨人。《嚎叫》在我身上打下了很深的烙印,弗兰克·奥哈拉(Frank O’Hara)对严肃的冷嘲热讽也是个很重要的影响。我认为约翰·阿什贝利(John Ashbery)是个天才,是天下最纯粹的诗人。想知道最让诗歌青年绝望的话是什么吗?曾经有人问阿什贝利他为什么这么多产,阿什贝利回答道,“这个嘛,就像电视机一样。总有节目在演。”

DS: 你认为诗人和艺术家的联合会再度出现吗?

PS: 过去美好的波希米亚生活是不会再有啦。诗人画家联合体这种东西在六十年代就已经绝迹了,从那时起,艺术的公共参与度提高到了一个全新的水平,财富和权力也与日俱增。而诗歌所剩无几的一点公共优势则被聪明的流行歌曲歌词创作夺走了。过去四十年间,具备成为优秀诗人潜质的小孩儿十有八九都在自家车库里摆弄吉他呢。

DS: 绘画也一样。有绘画天分的小孩儿最后很可能成为马修·格勒宁(Matt Groening,《辛普森一家》的创造者)手下的一员干将。

PS: 没错。艺术学院把那些稍有才干的人都吓跑了。大部分牛人都被流行文化产业抢走了。

DS: 你喜欢逛切尔西,到处看展览吗?

PS: 时不时会去。我错过了很多展览。一段时间不跟外界接触,我就会恐慌,然后跑出去到处转转。

DS: 问一个老掉牙的问题,你如何区分艺术作品的好坏?

PS: 从很多地方都能看出来。比如,看一件作品时你首先考虑的因素通常是作品完成得好不好。这是最无关紧要的一点。埃德·鲁沙(Ed Ruscha)总结了一个很好的公式,这是希基告诉我的。他说,糟糕的艺术等于“哇!嗯?”,优秀的艺术等于“嗯?哇!”

DS: 听起来像克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)著名格言的原始版:好的艺术作品第一眼看去都很丑。但显然你对他那种独裁观点不感兴趣。

PS: 格林伯格扎根于抽象表现主义革命。从同样的历史角度来说,他跟很多抽象表现主义的元老级画家一样果断坚定,充满斗志——他以同样的速度消耗自身。希望成为第二个格林伯格就像努力想成为第二个波拉克一样。他们是不可复制的。

DS: 你似乎更喜欢具象艺术家,不管是八十年代的费舍尔,还是如今的约翰·科林(John Currin)。

PS: 这么说可不对!我是搞抽象艺术评论长大的,我喜欢的抽象艺术家很多,比如蒙德里安和马里维奇——但不包括康定斯基——当然还有抽象表现主义,所有抽象表现主义艺术家我都喜欢。另外还有凯利(Ellsworth Kelly),早期的斯特拉(Frank Stella),托姆布雷(Cy Twombly)有时也不错,马登(Brice Marden),马丁(Agnes Martin),曼戈尔德(Robert Mangold),某些瑞曼(Robert Ryman)作品,里希特的抽象画——都是老生常谈。顽固的同辈托马斯·诺科斯基(Tom Nozkowski)我也喜欢。八十年代,人们发现赋予抽象主义那么高的特殊地位是武断而没有道理的。能量迅速转向直白的表现。这是历史。我喜欢科林并非因为他是一名具象画家。我喜欢他是因为他很棒。看约翰的作品,你的第一印象可能是,天哪,谁把那玩意儿挂到这里来了?要理解他的画到底试图表达什么可能都需要你花上一段时间。但最后你可能就会折服于他的创作能力。这也是检验优秀艺术作品的一个标准:它永不枯竭。你的每一种理解都不能穷尽其全部含义。

DS: 你对今年的惠特尼双年展特别手下留情。

PS: 我挺喜欢这届双年展的。整个感觉很诚实,不牵强,充满了悲伤和迷失的气氛,跟如今现实非常合拍。

DS: 和艺术家不一样,评论家可以用观点当盾牌。有没有什么让你觉得害怕的事情?

PS: 怕出丑。怕显得像自己想的那么愚蠢。之所以有这种恐惧部分原因可能是因为我没有接受过艺术教育,或者任何教育便开始从事艺术评论。我坚持认为所有人都可能比我懂的多。多年以来,每写一个主题,我都倾尽全力,巴不得把我知道的所有东西都倒出来。

DS: 我听说一名好记者写报道只需要搜集信息的百分之一。

PS: 对此我五体投地。六十年代初我在报社当记者那阵子,每篇文章都要付出150%的心力。后来编辑发现我采访时太紧张,不敢问问题,最后到写文章的时候只好胡编乱造,所以就把我调去写特写了。

DS: 影响你的作家有哪些?

PS: 很多。雷蒙德·钱德勒算一个,我特别欣赏他精准的措辞和存在主义式的风趣。他小说里的戏剧感来自主人公的沉着冷静面临的一次又一次的威胁。侦探马洛通过俏皮话度过难关,反败为胜。卷土重来!我觉得这可以作为一个很好的写作寓言,写作面临的威胁是说错话——说错话总是难免的——但你必须马上想出正确的话来抵消它。这里的正确不是指不犯错就行了,而是要抢先一步,把蠢话扼杀在摇篮里。

DS: 作为四十多年来纽约艺术圈起起落落的见证者,你绝对可以写出一本真正聪明的回忆录。

PS: 多不容易啊!我太专注于自我了。我只知道别人对我的影响。我处理信息都是通过我的……

DS: 所有人都是。所以才会有主观这个词嘛。

PS: 好吧,你说的没错。可能更多的是我不信任我的记忆——或记忆本身。记忆不是记录。记忆是个大口袋,里面装满了我们喜欢相信或者忍不住相信的故事。回忆录给我的印象是一堆谎言。它们也许是出色的文学作品。我不是讨厌回忆录作者。我只是不理解他们!一个人怎么可能确信过去发生过什么!我喜欢艺术作品的一点在于它们总是静止不动的。你可以立足现在,一遍遍回去检查和修改你的记忆。艺术评论就是我的自传模式。

DS: 什么都可以当成自传来读。但我认为,借用艾略特对艺术的定义来说,艺术评论基本上算是对个性的一种逃避。评论家可以在一个其价值确信无疑的事物中找到避难所。

PS: 艺术不一定要有价值。我从不预设艺术品的价值。

DS: 没错。你不断反对把艺术当作推动社会进步的力量。但我猜你内心仍然偷偷认为艺术从本质上讲是有价值的。

PS: 艺术没有什么与生俱来的本质属性。艺术能得到社会的认可当然很好,尽管这种认可也许只是一厢情愿的夸大。我们无法排除这套东西整个就是一坨狗屎的可能性。

黛博拉·所罗门(Deborah Solomon)是《纽约时报杂志》的专栏作家,著有《乌托邦公园大道:约瑟夫·柯内尔的生活和作品》(Farrar, Straus and Giroux, 1997)。

彼得·舍达尔(Peter Schjeldahl)从1998年以来一直为《纽约客》写艺术评论。

文/ 黛博拉·所罗门

译/ 杜可柯