他以为他是谁呀?站在基顿(Wade Guyton)的画前,无论是仰慕者或者诋毁者,他们都会发现,各自心存着同样的疑问。其实,这并非是对艺术家个性的一种疑虑——当然,这也是部分原因之一,但是,真正的困惑是,人们都觉得很难找到一条真正的出口进行表达。他从哪来呢?也许可以这样问,这种提问离我们想达到的目标又近了点。但真正的问题实际上也许非常简单的:我们该如何去理解基顿与他所创作的这一切之间的关系呢? 紧接着的疑问就是:这种拐弯抹角的关系,似乎昭示着它们本身,而这也正是作品的内容所在。

在过去的六个月里,基顿举行了两场个人展,第一场是在纽约 Friedrich Petzel画廊,另一场是在巴黎的Chantal Crousel 画廊。基顿为每一场展览都创作了独特的作品,乍一看上去,人们感觉他呈现在眼前的,似乎是碳素作品。在两场展览中,艺术家放置了由横木做成的板块,上面涂上了很浓的黑色,这种黑似乎很快就能反射和吸光。墙上挂着大幅的画,两场几乎差不多的发布会上,将其描述为“表面上(Ostensibly)为黑色的单色画”。 Ostensibly是个有意思的词,从某方面它强调的正是基顿作品的特点。这个词来自拉丁语中的 ostensus一词,意为“展现”,但言外之意是带有一些怀疑论色彩的。有些东西被表现出来了,但是有些东西并没有展现出来,有些东西被屏蔽了是看不见的。它的同义词是allegedly (据称,据说),而Ostensibly也暗示着,已经下了某种断言,某种声明,但是并没有可核实的证据去支持它。因此,表面上意味着看起来、听起来、感觉上是它所要说的那个意思,但却不时地跳出质疑,对我们所相信的产生疑问,并且进行质问。

这种创作手段,虽然似乎每十年都会发现有新的东西涵盖在里面,但长期以来,这确属于某些绘画创作范围之内的实践。在过去的四十年里,这种批评的论述一直被认为是很基本的,也许正是这种表面上的特征使得当代绘画没有摒弃彼此之间的所有关联性。但这并不意味着对绘画本身根深蒂固的、直觉主张的信仰就不起任何作用。无法完全接受绘画基本审美概念的人们也许长期找寻的是画面之外的首要准则。如下面这段话,似乎好像是准确地强调了基顿的单色画特性。

X的作品,与那些非常学院派的作品一道,做为艺术作品可懂性的的必要条件,试图令其变得清晰可见。 这也是他的作品不仅出现在博物馆和画廊中,而且还摆出一副做为绘画姿态的原因。对于他的作品,我们可能会这样问:怎么可以将其看成一幅画呢?又是什么能将其看成做为一幅画的画呢?在这种表现情势下,绘画走向了何种尽头呢?

文字中的X是指某个确定的人,我这样说就好像捅破谜底一样,当然也抖落出了足够的线索,文中描绘的并不是基顿作品。这些是Douglas Crimp的原话,摘自他1981年的文章《绘画的终极》( “The End of Painting”),文章里分析的人,说出来也许并不令人吃惊,这个人正是Daniel Buren。也许他,最能说明上世纪60、70年代所发生的艺术语境的转换?--这样的转换中,艺术创作和接收的条件变成了作品内容。也许,证明这一点是非常有用的?通过学院派对一位艺术家的原创批评,基顿的创作如果并不完全和这位更年长的艺术家有关联的话,那么是不是也受惠于这位前辈呢?布伦的作品中有工厂印刷出来的黑色长条图案,同样,基顿打印机里喷薄而出的也是精简的黑方块,这是从工业到后工业语境中一次很微妙的转换之计。但是,虽然这种对比对我们理解作品非常有效,而结果证明的却恰恰是二者的不同,而不是所展现出来的那种相似性。

无论Crimp的语言最初看起来是多么地像是在评论基顿的创作,但是,批评家的分析最终经证明,还是完全不适用于这位更年轻的艺术家的作品的,而二者之间完全的不相关性则正好说明了过去四十年里艺术创作的一个转变。如果1981年,布伦依然对评论怀有希望,那是因为他的作品在它所暗示的绘画语言上并不易读。如Crimp在文章的收尾中所说,布伦的作品具有显而易见的特点,在绘画上与任何的历史主义者们都不一致,因此,并没有什么绘画术语将其界定。 Crimp对未来的推测是非常清楚的:“当布伦的作品变得很易识别时,绘画的密码将被消除,那么他的重复就可以停止了:绘画的终极最终就会得到认可。”布伦对于自己思想的这种深层次分叉是持有信心的。Crimp的文中,引用了艺术家1977年的一本册子Reboundings中的一段话,布伦在其中声明了为其作品所下的最高赌注:“去挑战艺术体系甚至都不重要了,更别说为冗长的分析评论沾沾自喜了。这件作品的野心是非常不同的。它只是想要破除掉艺术制作和艺术体系中到现在为止尚存在的密码。”无论布伦的野心是成功还是失败,无论他对“艺术史”的一次次涂抹是否标志着对上述密码的破除,这些问题都是另一个时代需要回答的(我当然也不是第一个提出这些问题的人)。而事实上,在今天,布伦受到了艺术史评论的广泛认可,学院批评的信条也被学院本身所接受,这也为任何想要进行“批评性”艺术创作的艺术家设下了一个谜。说到绘画的语境,或者更普遍的艺术创作,如基顿所做的那样,伴随而之的都会是陷入对过去姿态效仿的危险之中,这是不可避免的,在这个已被改变的历史情景下,最终被归结为动机问题。我们要问的是,艺术家如何能从布伦的时代不得要领的论争中做出最佳推断呢?我们也会想,如布伦这样的艺术家也许正令“绘画的终极”濒于绝境,他将如何走到尽头而这又是什么样的尽头呢?也许,更恰当地说,他正在令绘画的死亡存活下来。

带上这些疑问近距离观察这些作品,人们不禁注意到,如果基顿努力的方向就是去破解这些密码( 或者更现实地说,是变更它们的路线),那么他的作品就并不是建立在对绘画的废弃之上,或者将其演变为难以辨认的密码:如果他的作品是“ostensibly”黑色单色画,换句话说,并非因为这些物体做为画作所产生的混乱性而形成。这里的“ostensibly”是 “黑色单色画”的派别,而不是指画作本身。尽管,基顿的单色画遵从的是某种模式,但它们和已有的规则并无联系,如布伦8.7厘米宽的条子布。虽然创作是基于预先设定的非常限制的规则,没有一点油彩和单独的一笔,但很明显,它们留下了非常自然的痕迹。将工厂涂底漆的亚麻按长对折,每一半就相当于爱普森大型打印机的宽度(44英尺),基顿把它们放进配置了成百个喷墨印刷头机器中。这些个微小“沉默”的机器战士们在基顿的指令下,产生出同样沉默的画面:黑色的矩形,被基顿描绘,并以Photoshop的方式被“填满”,打印两次,根据最初的打印效果,基顿会选择一面或另一面(有时两面都要)打印第二次,有时候需要第三次或者更多,一方面将其弄平后,进行拽拉;另一方面就产生颜色更为浓厚的表面,在此之上,新的不规则性就产生了。某种程度上而言,基顿经营的这项事业似乎是在制造图像的技术上进行投资,它衡量的是技术趋于复杂化而非简单化的倾向,这种倾向自身就能产生某种混乱性。事实上,如果就其本身而言,若说基顿具有技术上的技能,那么,这种技能正是加快了机器故障的一种技能。

一旦画被放进机器里过一遍以后,它就会很随意地落到了地上,在划痕、弯折、灰尘上相应产生出时间的迹象。结果,长方形的两面——如果简单对折和临时捆扎这些过程不精确的话——最终很难完全对齐;甚至是,一面很容易比另一面略微高点或低点。一面,或者两面,在最后对齐之前,也许还会留下在打印机里穿过时,偏离机器的斜线;有时候也会产生一种屏蔽的效果,在大量的线条中,无意为之的光的意像近乎逼真,而这些线条也不再能够形成一个不受干扰的物体。试图承受更大更厚颜料的墨汁,也不时地混合,弄脏,滴落。每一片亚麻布打开后,中间都会出现对折的痕迹,这痕迹也并不太像垂直中央的一个“拉链”,如此,每幅画就出现了创作过程的痕迹——这一系列重复中真正连续的东西(或者至少说,唯一的很容易辨别的特征:当然还有数码“渊源”,这是所有单色画的基础--在基顿的电脑里,保存的是图片文件,有着最硬最夸张的名字——大黑.tif,搞笑的是,打开一看,却是未料到的几乎不着黑色的长方形)。这些做法导致的不搀假的视觉快感通常和它的具有观感的抽象表达联系在一起。在面对这些作品时候,我们不禁有扮演行家的冲动,希望对这些作品追根溯源,墙上挂着少的可怜的几幅画,它们作品呈现出一种苍凉的优雅,在形态的相似上,我们找到一条一脉相承的线。罗斯科,Reinhardt, Stella, Marden,这些名字跃入脑海。但请别忘记,这些只是表面上的单色画而已。它们并不是真正的单色画,因为他们的成功很大程度上在于其创作单色画的姿态,而实则并未达到真正理想的程度。最美丽的油画中的一部分,也是最为极简化的,如线一般粗细的线条彼此之间间隔将近一英尺。人们以为,是墨水筒的逐渐干涸才导致这样的结果的,但它们并非如此生成,问题并不是墨汁太少,而是太多了,当机器一遍遍执行基顿的命令时,它已经超负荷运转了。几乎所有的喷墨印刷头被已经形成和凝滞的墨阻塞了,打印机很难打出它被强制要求所应该打印出来的画面。所产生的这种微妙复杂的特性证明了爱普森打印机的自我清洁功能在需要它启动的时候,却根本不管什么用。

对于这些,我们的态度是什么呢?基顿的创作过程,说起来是很初级的,简直令人尴尬:事先选择基本的参数,比如,是否是打印“草稿”还是从经济角度考虑,是以“速度”还是“质量”的比率起步,所参照的水准是“正常”,“好”,还是“图片”的水准,之后,就是打印,这些过程饱含了艺术家对其所创作的作品全面控制。他将这种窘迫与另一种窘迫结合在一起:这种窘迫来自创作无以伦比的审美作品的尴尬性。这些特点暗示着这样一种意识,在艺术作品没有必要承载太多含义之前,它走向的是另外一个方向;假设对于作品致敬或者粗鲁地将其抹杀掉是解读这些暗示的两种途径的话,那么这种看法只不过是另外的一种宣传模式而已。基顿近期的黑色系列作品,无言地走向了这个十字路口。对杂乱无章的历史的介入以及对历史的篡改好像越来越一样了。如果今天不可能不意识到布伦和其他人所留下来的教训的话,那么,这就好像不可能不注意到这些教训如何做为一种正面的内容被混合在一起一样。如果“破除密码”的语言自身变成了密码,做为反驳甚至回应,那么对此,人们会说些什么呢?

三月九日,周四下午,我出去买些颜料,很多瓶:根据我的品位进行选择(金黄,天蓝,亮绿,紫色,太阳黄,非常浓的粉色),买了16瓶。摆放时,我把一个打翻了:用海绵吸的时候,又弄乱了:现在,我告诉你们溅出的颜料的正式名字吧,这个名字印在小瓶子上(就如朱红、蓝绿这样的名字一样):这种颜色被称为中性色(Neutral)。而我确有种受到惩罚的感觉,而且还感到失望:受罚是因为这颜色喷溅得哪儿都是(它是一种单调的黑灰色,);失望是因为中性色(Neutral)和其它颜色一样,只是为了出售而已,如此,没有被归类的就被归了类—言归正传的原因,更甚的是,我们说不清究竟什么是中性色(Neutral) 。

1978年春天,罗兰·巴特对于泼墨的沉浮有着自己的见地,在法国大学举行了第二场演讲系列。几个月里,他介绍和解释了一个术语,the Neutral (中立的,中性的,中和的),尽管他并没有想要完全对这个词进行深究。为了给学校的年度报告总结课程,他这样写下他的题目:人们想要了解的是人们渴望的或者恐惧的,在这个观点下,这堂课的美学题目可以称做《对中立的欲望》。巴特并没有提出一个具有建设性的论证,而是举出了23个图解,他对于中立者的探讨包括对于沉默这个词的论证,体现了他的那些难以琢磨的概念。“沉默”这个词,也不是那么随便地提出来的,这个词分析起来,得审慎一些;巴特指出,他自己只是在谈论它而已。而他对“沉默”一词的定义,就像他提出的那些人物一样,和我们预料的并不一致。沉默,就如中立本身一样,并非是被动的状态,相反,确是非常主动而充满挑衅的一种姿态,它拒绝安于某种固定的、可读的位置上。如果这听上去有些模棱两可、好像是不负责任的说法的话,它挑衅的却恰恰是这种结果(但只有当它不是完全中立的时候,才是这样的),主动性的沉默,如巴特所言,正是存在于苛刻的批评的核心之上。它反对的是教条的言论和类似教条的沉默。

正如上述所暗示的,巴特后期大部分作品中,涉及到政治方面时,都很紧张。在对立观点之间所说出来的那些争斗,也许并没有那些保持沉默的一切具有破坏性(沉默含蓄是一种犯罪,因为沉默是逃离权力的一种想法)。但是巴特的话并不是什么格言。它只是欲望的一种方法论的体现,没有色彩与主体,与它真正的中立墨汁之梦非常相像;巴特的书写标志着一项“除了欲望 别无目的“的漫长项目的诞生。

如果不是有意为之,基顿似乎体现了一种中立的态度,如巴特所说,“将沉默当成一种权力。”很难想像,还有什么比黑色的单色画更具有多重性的空间了,做为游戏的开始与终结,经考验为真实的图像,大声地彰显出自己了自己的重要位置。如果说,三十六岁的基顿,达到这个地步,似乎太早了些, 那么,当看到这种高姿态的文化符号以“这就是全部了,怎么样吧”的态度如此多次地重复出现时,人们不禁会感到困惑, 难道,他的职业生涯就是通过走上这条死路,这条似乎把未来的可能性都堵上了的死路缓缓前行着么。

我希望这样说并不能称得上是不公平:当基顿的作品表现艺术家面临着创作生产任务这一现实时,它体现了一定程度上的创作力恐慌性。基顿接受过现代主义的教育,随后在铁纳西的Knoxville做为一名本科生接受了后现代主义的教育,1996年到达纽约后,装满图像与思想的大脑忽然发现自己所学习的一切已经不是那么具有当代性了。带着一丝小心翼翼的警惕,通过调和,他以独特的方式进入了先前所参与的一种对话中去。他开始创作雕塑:用木头和叉子做成,形式上很古怪,类似极简主义风格,要么占据了很大的空间,要么很小。到2001年,基顿的雕塑作品表现方式已经转向了抽象而脱离现实的方向。他找寻或者拍摄图片——大多数都是建筑的,大多数也都很平庸——随后使用黑色签字笔将选出来的图片弄脏, 产生了一种从不可能完成实现的雕塑,除非通过某些科幻手段方有可能完成,因为他所表现的雕塑,在空间上就是一些洞。将这些图片掏空,掏空的方法又显而易见,基顿2001年的Drawing for Sculpture the Size of a House,将一家距地面很近的美式平房变成了一种叫不上名字来的一维图形,突出的角度正是几何体。

说到“实际”雕塑上来,他曾经被要求在纽约的Brewster为一场公共艺术展进行创作,艺术家实地考察后,感觉当地也没什么能激发人灵感的东西可利用,之后发现一堆在小巷里的碎木头,这些东西恰好是之前的使用者们完成自己的任务后所丢下的。基顿随后仿制了这些碎木,与他之前发现的一模一样。(结果这个雕塑看起来和原材料几乎一样)。其实,基顿并不是在创造一种“他自己的”材料,他对现成的或旧有的物体的改造利用,其结果就是令这些原有的物体消失,而非将其“变形”,这一点是他的创作实践中很重要的一点。

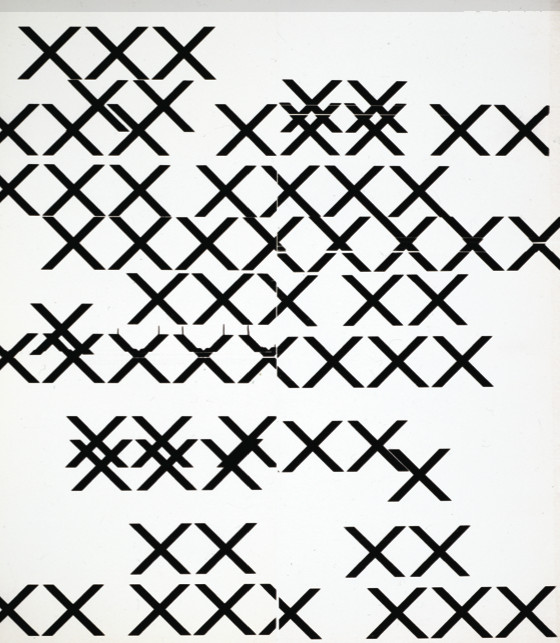

2002年的一天,基顿在他从杂志上撕下的书页上,打上了一个巨大的X,这比平时要更加小心翼翼了。他运用一把尺子,这些线条多少就变得笔直起来,但是,墨汁的不均匀,又使得X看起来更像是手绘的,也没那么无动于衷,这和他所期望的还是有些出入的。只要一想到这些画看起来是那么得麻木呆板,就可以想像得出制作过程得花多长时间了。从一堆杂志里撕扯出一页来,然后放到家用打印机里,设置成非常夸张的尺寸,将一个巨大的字母X打印到Word文档里去。

当基顿突然放开手脚进行创作时,一切变得深刻而自由起来。在“打印机绘画”接下来衍生的作品中,所运用的都是从书本和杂志上截下来的页面,这样,基顿就免于自己在纸张上创作“内容”了;但是这种创作方法令作品的可视性更强了,同时也增添了更多的压力,源于别处的图片就代表艺术家本身与内容进行对话。这些图片被粗鲁地从书本上撕下来,然后放到了全新的完全清晰的语境下,无论作者在这些图片上面用打印出的混乱的图对其如何进行装饰,它们依然部分保持着本来面目。基顿所创作的添加于这些背景之下的图,最初局限于大尺寸的X,随后变成了字母U,彩色圆点,线条,方块,圆洞,网状图,以及其它通过Microsoft Word的画图工具所形成的字母或形状。出现在这种混合画面下的,一般都是三维体,比如一个木头三角,直接放到扫描仪上,更常见的是,一些从别处扫描下来的图片,经过Photoshop的加工。例如,2005年一幅未命名的作品,基顿从一本艺术书页上弄下来的色彩明快的红绿线条与Morris Louis1962年起创作的一幅彩色粉笔画相融合。这种具有双重性的表达看上去似乎是具有“可读性的”,而且非常像艺术家从2002年起就开始创作的 “行为雕塑”(Action Sculpture), 精致设计的家具被分开,人为地演变成一种带有情调的却又荒诞的新形式,但是,这一切依然而且一直是可以辨别出来的--那是布鲁尔(Breuer)椅子。

基顿2003年做出决定,要创作最终能成为“绘画”的作品,最先是在皱皱巴巴的粗糙的亚麻上,然后是在精致而平整的帆布上,这似乎是要区别于那种成双的背景源像,以隐秘而特别的冲动,添加画作本身所创造的图像。基顿过去的几年里,那些平整的画有不少是直接从书上撕下来的,作家Bettina Funcke将这种致力于图像循环的艺术家所到达的伦理和概念上的危险境地称为“图像的冒险”。一些这样的画看上去格外具有极简色彩,单独的X,或者很多X,一排排也起伏不平,在眼睛的注视下,打印的这些字体微妙地变换着(一些是直接从数码文件中打印出来,一些是从他以前的作品中扫描的)其它的则几乎是巴洛克式的风格:众多的、简直令人作呕的波谱色彩的U被基顿的创作火花所点燃; 一个黑色的方块和四个白色的圆圈公然显示出拟人化的色彩,四个犹如敞开的洞穴般的圆,好像眼睛惊恐睁大时的状态一般,当然,最终你明白,这不过是抽象画而已。事先存在的图片上的画面与Photoshop和Word中绘制出来的混淆在一起。在页面上,我们可以看到布鲁泰尔斯(Broodthaers),法恩斯沃思(Farnsworth), Caro和Stella 的作品跃然于纸上,随后就是基顿自己的创造, 于是,绘画的前景和后景就被如此具有多重性的内容清晰地区分出来,而同时,这些画作又似乎抹平了彼此的这种不同。在一个“打印机图画”中,墨水几乎喷射出来,就这样给我们留下一个表面上是黑色的单色画,而这个单色画几乎要变成了似乎为空白的单色画,什么也不昭示,但又昭示着一切。

“如果用一句话来描述它,那么我觉得它就像一个卡壳了的子弹一样。”亨利米勒在《天使是我的水印》中这样说道,《黑泉》中半讽刺性的、近二十页的章节将其和“杰作的诞生”联系在一起。 生活在Staples 之前的时代,米勒所说的这些被认为指的是枪支,而不是一个停滞不前的LaserJet。他所说的卡壳了的子弹在某种程度上只是一种侥幸的情况。一方面太过了,一方面又不够,通过米勒具有典型色彩的对创造行为中涂抹与铭刻必要的相互影响的解读,基顿的作品几乎被神秘地阐释出来。米勒在他的艺术家记事本上取笑了天才所迷恋的那种创作上的神秘性,举出了一个构思的过程,画出来的一摞摞复杂的图,似乎都已经可以了,但没有一个真的让人满意。经过极为痛苦的两天后,认定自己的这番苦心是无效的,于是他将可怜的作品扔到了水槽,而没有冲走的,正是那事先未曾预料到的著作——“就好像钉子下的刺一样,”他说。尽管这不过是开玩笑而已,米勒则承认,在他的寓言中,是有真理存在的:“我从未能够建立一种平衡。 我只是减掉了一些东西。因此我有理由继续下去。”

这里引用米勒对绘画的描述,是带有浪漫主义色彩的(写于1936年,他当时旅居法国,身边是形形色色的先锋份子们),但也许—可能未曾预料到——这正是对基顿作品最恰当的评价。它们类似于米勒早期那些暗淡的“杰作”,它们并非单单的表面化,而是在“绘画”的叙述中各就各位了,并且明白如果否定这种做法的话,那就是很糟糕的信仰了。通过刻划,将色彩弄淡,在色调上就具有了模糊的表现主义色彩,而想到其与同宗派作品的关系,又类似一曲挽歌,当然,由于磨损,也有点更糟糕了。

但我们还可以从另一个角度去考虑这种好似双凸镜的效果,这种磨损的状态,从一个角度看起来又很诙谐。在诠释基顿作品时,人们将重点集中在他的前辈身上,或者作品所应用的技术和创作的过程上,但是有一点,却因误解而被错置,那就是欲望。若要真正直面这位艺术家的作品,就应该觉察到作品中向你扑面而来的那种欲望,这种欲望能“将自己打败”,巴特也许会这样说,这意味着欲望并没有被安置在图像之中,但它依然会不时地灵光乍现。根据人们没有拥有的那一切,这种欲望大幅度地铺开,一点点将作品和思想改变得面目全非,这一点拉康和路易威登都清楚得很。

无论是现实的还是“打印”出来的, 基顿对于图像的篡改和表达表现得非常明显,不管你发现也好承认也罢,他并没有完全显示出自己的真本领来。字母R如此产生了有趣奇怪却又未曾预料到的坎普效果,这种效果在所有的作品中都出现过,但是在一些作品中更为明显罢了。如基顿为展览所做的海报。2006年,在West London Projects的展览 --一件优雅的包含了X绘画的装置--使用的图片很可能是从某个下流的软核网站上摘下来的,一个健壮多毛男,大腿和脖子以上的部位都被遮住了,如躯干雕塑般饱满的身体给人留下了错觉,人们以为画廊展出的也是这个。同样,基顿2007年在苏黎世的Francesca Pia画廊举行的个展上,海报上,是某个70年代不知名的健壮男子的身体,而他的整个脸覆上了泥浆面膜,眼神中却带着一种表演般的放松,看起来是如此平常又是如此特别,似乎是为了抗拒某种被暗示的解读,表面上,究竟有多少基顿的画产生了这种 “激昂的”效果,而他的整个创作又是如何建立“流逝的”问题之上,知道上述这些,是很重要的。

苏珊·桑塔格1964年,首次诠释了坎普这个词的意义。对于她所提出的一切,我们现在也都再熟悉不过了,如它是对夸张之物,对非本来(off)的热爱,对于非本身状态的事物的热爱:“强调风格,就是忽略内容,坎普感受力是不受政治左右的,至少是非政治的。”在文章的结尾,她这样说道:是一种温柔的感觉。基顿的创作,在当代艺术领域内,究竟处于什么样的位置呢,也许只有认真地想想巴特和桑塔格所说的具有“主动性”特点的中立性的含义,才能回答这个问题。回到开头的问题上,就是基顿以为他自己是谁呢?进一步的问题是,当每个图片看起来都像是达到极致仿佛就是最后一个时,他该如何向下走呢?而此时,欲望,则成为了唯一的动力。

译/ 王丹华