二十世纪五十年代末期,绘画赢得了其历史上最伟大的胜利,在各种大型展览和巡展上被指定为表现主观和历史体验的通用语言。但没过多久,绘画存在的权利本身都从根本上受到怀疑。偶发艺术(Happenings)和波普艺术(Pop art)大大削弱了绘画的实力。六十年代中期,极简主义戒备森严的统治期间,绘画更是被艺术批评家完全搁置。从那以后,画家和绘画艺术的推崇者就不断反思为什么他们所选的媒介日渐式微,在高级理论话语中遭到冷遇。Yve-Alain Bois1986年的开山之作(后收入1990年出版的《作为模式的绘画》一书)取名为“绘画:哀悼的任务”绝非偶然。直到今天,这篇文章仍然代表着为记录现代绘画及其残局历史所做的最后一次野心勃勃的尝试。在Bois看来,绘画无疑将跨越人们当时所推断的终结点而继续存活下去。但是,过去几十年间,我们却好像只看到两种可能的结果:不可避免的终局,沿途风景大好,但想刹车绝对不可能,我们能做的就是为过去的绘画技法高唱赞歌;或者选择它的补充物,“不良绘画”,即对该媒介从前的宗旨进行各种挪用和滑稽模仿(就像安迪•沃霍尔,阿尔伯特•厄伦和梅林•卡朋特把蒙太奇或单色画面等前卫表现手法当成闹剧或腔调处理一样)。

但绘画是如何被迫放弃明述主观与历史体验的权利的?而前卫艺术批评怎么可以在其频繁援引的哲学家和理论家仍然不断关注绘画领域的情况下宣称绘画(再次)死亡?认为油画的市场价值与批评家看重的那些主题模糊、概念化的趋势背道而驰所以遭此冷遇的解释站不住脚,因为任何媒介最终都免不了成为拍卖会上的主要节目。如今,我们似乎更迫切地需要认真审视六十年代中期绘画从理论王国的放逐,回到话语范围开始收缩的关键转折点——希望以此发现一些未经开垦的领地,并为有关当代绘画的长期争论带来新的认识角度。我把这一陌生领域称为绘画“隐藏的宝库”:1958年到1965年左右的一段黄金岁月,不少艺术家在这段时间里尝试了多种可能性,但后来基本上都受到压制,直到最近,新生的艺术实践才将其重新唤醒。这些潜在的策略包括考察绘画实体性与审美超越性之间的辩证关系,使用超出表现主义之外的行动绘画记号,以及对记号本身的符号化。

首先我们必须回到1958年。当时,现代派绘画已在国际上取得巨大成功,商业化程度迅速加深(在世艺术家的作品价格短短几个月内上涨了好几倍)。在这种情况下,抽象表现主义的遗产就成为新一代艺术家必须面对的紧要问题。行动绘画已经变成了一种单纯的威望象征,我们到底应该推翻它?还是反抗本身已经变成了一种陈腐的时尚?1958年前后,第一种做法似乎占据了上风:贾斯珀•约翰斯(Jasper Johns),伊夫•克莱因(Yves Klein),皮埃罗•曼佐尼(Piero Manzoni),罗伯特•劳申伯格(Robert Rauschenberg),塞•托姆布雷(Cy Twombly)首次成功举办个展;阿伦•卡普罗(Allan Kaprow)首次组织偶发艺术事件;弗兰克•斯特拉(Frank Stella)开始创作他的“黑色绘画”;情境主义国际(Situationist International)和SPUR团体(Gruppe Spur)陆续创立——这份单子可以一直列下去。接下来,在六十年代初争夺批评合法性的斗争中,极简主义艺术很快成为整个现代艺术话语系统旋转的中心。这一系列美学标准的更替已被正式写入历史,但真正的故事要复杂得多。

里奥•斯坦伯格(Leo Steinberg)第一个对纽约画派之后的转折点做出了分析。1957年,他在为“纽约画派艺术家:第二代”展览(参展艺术家包括Grace Hartigan,Alfred Leslie, Joan Mitchell, Rauschenberg等)画册撰写的引言里写道,绘画处于一个剧烈的幻想破灭阶段:的确,就连反叛的需要都不能提供足够的灵感。接下来的那年,贾斯珀•约翰斯的一幅画让斯坦伯格受到实体性的强烈冲击,他觉得这是“幻想的终结……蜕变没有了,媒介的魔力也消失了。在我看来,这就像是绘画的死亡,粗暴的中止,道路的尽头。”但斯坦伯格认为写实风格的停顿是一个开端,而不是结束。没错,在现代主义的整个发展历程中,实体物质带来的震惊效果(比如将“常规”物品引入立体主义拼贴画)一直伴随着对美学体验新模式的探寻。根据斯坦伯格的叙述,1958年的情况特殊之处就在于实体性与审美之间的对立关系被赤裸裸地表现出来:“ 巨大的差距吸引我们去关注,去体验对立两极之间不可调和的矛盾关系。”这种矛盾本身又成为话语形成的另一个起点。注视既不发生在实体中,也不存在于对实体的超越里。它是一系列不断变化的事件——这期间不同的感知模式和认知能力互相摩擦冲撞,但同时也偶尔发生联系。按斯坦伯格立场坚定的表述来看,任何观念的突变、信仰的飞跃(leap of faith)都会反复回归其所用手段纯粹的物质性。换句话说,明确的美学意识如今只存在于对意义不连贯的巩固(和破坏)中——与宗教象征永恒绝对的真实性形成鲜明对比。在这方面,斯坦伯格可以断言,1958年左右的绘画已经走到一个“揭示艺术核心本质”的关键点。

当然,将实体性和超越性,有形的绘画和无形的视觉效果,物体性和艺术彻底分开的是迈克尔•弗莱德(Michael Fried)。但鲜为人知的是,弗莱德在他早期的批评文字中提到了一系列范围广泛的艺术立场——涉及艺术家包括约翰•张伯伦(John Chamberlain),贾斯珀•约翰斯,安迪•沃霍尔,甚至还有唐纳•贾德(Donald Judd)。和之前的斯坦伯格一样,弗莱德在1963年左右开始从最根本处关注自现代主义诞生以来就一直慢慢酝酿的冲突,即艺术材料彻底的实体性与其超越性之间的关系。弗莱德也认为“过渡时期”的新达达主义(neo-Dadaist)艺术家,特别是贾斯珀•约翰斯,暴露了抽象表现主义旧有的矛盾和问题:“约翰斯的艺术利用,加剧,并凸显了问题本身。”然而,根据弗莱德的理论,约翰斯并没有把这些问题加以综合从而创造出新的体系,而是让它们处于开放状态。同时,在肯尼斯•诺兰(Kenneth Noland),朱尔斯•欧利茨基(Jules Olitski)和弗兰克•斯特拉的作品中,一种新的格式出现并澄清了新达达主义的“模糊之处”。弗莱德在他1966年的著名文章《作为形式的形状》(Shape as Form)里做了进一步阐释:他把斯特拉“不规则的多边形”( Irregular Polygons )系列说成是对视觉幻象与写实特性间矛盾的一种黑格尔式的扬弃,一种辩证的倒置:“绘画形状和实体形状间的区别变得无关紧要……我们可以说,任何一方的成功或失败都会在另一方上有所反映,并对其产生影响。”弗莱德指出,这种辩证关系将催生一种“新艺术。”而如今这种新艺术的论战对手不再是新达达主义,而是极简主义艺术。这一转变非常关键。和新达达主义不一样,极简派艺术不带任何辩证意味地和实体性站在一边,忽略了实际的矛盾:“极简派作品不能说承认实体性,它们简直就是纯粹的实体。”

极简主义艺术日益增强的重要地位肯定让弗莱德感觉受到了威胁。一年后,他在《艺术与物体性》(Art and Objecthood)中对当代艺术中所有实体主义倾向发起了正面攻击。此后,两极分化出现了,重大变化也随之而来。弗莱德不可挽回地放弃了实体与超越间的辩证关系:相反,绘画现在必须做出抉择——要么做纯粹的物体,要么做具有超越性的艺术形式。《作为形式的形状》中推崇的扬弃观念被抛到一边,弗莱德单方面判定“视觉幻象手法”更优越。众所周知,在《艺术与物体性》一文中,绘画的整个命运都岌岌可危:绘画作为艺术的存在权竟然取决于它是否能够否定并拒绝其自身的物体性。弗莱德的这篇文章标志着现代主义彻底从极简艺术中分离出来。之后所有针对他的反对意见都与对绘画根基的怀疑挂上了钩。到六十年代末期,Rosalind Krauss, Douglas Crimp等人提出,绘画只有采取反现代的立场,将自身交予极简和观念艺术照管,才能在理论上保持可持续性。此举可以说是杀鸡取卵:为了回应弗莱德,这些批评家把实体成分从最初的辩证对立关系中孤立出来,并将其作为对绘画具有决定作用的重要标准。

就这样,到六十年代中期,摆在绘画面前的选项迅速减少——至少在前卫艺术批评眼里如此。这种彻底的分裂掩盖了其他模式和创作手法。许多艺术家的名字从新的经典名单上被抹掉了。整个基调发生了根本性的转变,创作实践中充满暗示意味的艺术家不再受到人们的关注,其中包括马丁•巴尔(Martin Barré),李•本特克(Lee Bontecou), 奥文德•法尔斯多姆(Öyvind Fahlström),西蒙•汉泰(Simon Hantaï),阿尔弗莱德• 延森(Alfred Jensen),琼•米切尔(Joan Mitchell), 金伯•史密斯(Kimber Smith),塞•托姆布雷(Cy Twombly)。这些人直到八十年代才最终翻身。前卫艺术批评和当代绘画之间的差距越来越大,这种分裂从本质上说延续至今。

绘画被遗忘的出路都有哪些?今天它们向我们展示了什么样的前景?思考图画记号本身的意义转变可以帮助我们更好地理解这座隐藏的绘画宝库:1955年,纽约现代艺术博物馆买下克劳德•莫奈(Claude Monet)的《睡莲》,使人们开始重新认识(后)印象派以及行动绘画标记。很多艺术家都是通过此事件才了解到艺术史的这一段落。对他们来说,图画记号失去了原来的悲怆和华美;不再单纯是一个焦躁不安的波洛克或德库宁身体留下的“天然”痕迹。一开始,这一转变导致绘画笔法(brushstroke)一度丧失合法性,变成一种值得怀疑的表现手段。但美术界对其可能性的重新评估也同时出现:笔画被放了气,被俗化,被恶搞,被赋予性别和叙事上的意义。结果之一就是对当时出现的行动语汇进行性别化的分析。克拉斯•欧登伯格(Claes Oldenburg)在他的“射频枪”(Ray Gun)项目里将抽象表现主义奉若神明,明确指出波洛克的滴色法暗示着阳物崇拜。塞•托姆布雷也对绘画姿态做了性别处理,不断变换于厕所涂鸦和神话传统之间。而本特克,伊娃•海瑟(Eva Hesse)以及李•洛扎诺( Lee Lozano)则用各种古怪的开口,孔洞,褶皱和曲线预设女性艺术家的“中央核心”意象。

在这段过渡时期里,部分艺术家创造出一种与众不同的绘画姿态语言,完全摆脱了表现主义遗迹的束缚。例如,在琼•米切尔(Joan Mitchell)的作品中,每一笔都自成一体,无需支撑便可成为观看欣赏的对象。但每一笔又都能够与其他笔画产生联系;句法联接和精神图像从中慢慢浮现,最后又消融到线条的海洋,迫使观看者开始新一轮寻找。1957年,米切尔称她作品里蕴含的符号学力量“来自绘画材料本身。这和马拉美对待文字的方法一个道理。他找来几百个词,从中选出那些能够传达玫瑰香味的字。”米切尔的绘画过程致力于重建记忆中精细而复杂的认知和物理过程(她称其为“记忆工作机制”)。她的作品绝不是简单的表现主义理论项目,也不是创作者情感和意图的直接转化:“我想放弃自我意识。我想完全屈从于体外的某种力量——从这个意义上讲画画就是处于我体外的一种力量。”的确,在与情感与认知的复杂互动方面,米切尔的创作似乎很好地对应了梅洛-庞蒂的理论,后者曾经将绘画描述为人类理解认知的一种隐喻:“绘画在任何情况下的质询均指向我们体内秘密激烈的事物起源。”鉴于米切尔的绘画与梅洛-庞蒂关于人类认识的现象学观点之间存在这种对等,我们可以问,为什么梅洛-庞蒂针对绘画的这些具体见解没有被用到六十年代的艺术批评当中。当时,极简主义对梅洛-庞蒂现象学理论表现出了接受和欢迎,他们强调的是身体经验和格式塔心理学。与此相反,批评家本来可以充分利用梅氏的哲学来分析绘画行为和感受行为过程中身体认知与精神认知,身体经验,记忆与想象之间不计其数的纠结和相互转换。

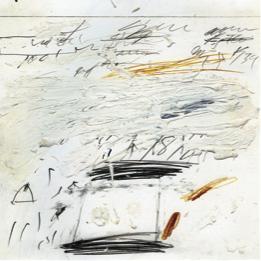

六十年代中期被大多数艺术家、批评家撇到一边的情感、认知和感受问题将一直存在于战后景观的语境下。整整一类创作实践都试图找到主观体验在仿真时代存活的办法。早在五十年代,诗人弗兰克•奥哈拉(Frank O’Hara)就已经目光犀利地提出了这些问题。他周旋于“感觉”和主观性的文化建构之间,对米切尔,贾斯珀•约翰斯,塞•托姆布雷等人都产生了重大影响,在我看来最终引发了对绘画标记的符号化进行的一系列令人叹为观止的调查,而且这里的绘画标记不仅仅是一种修辞挪用。比如,约翰斯和托姆布雷就为我们展开了记号创作及其各种不同含义的整个长卷:表现主义的迸发,消除,作为陈词滥调的记号等等。但这些艺术家仍然相信记号创作在叙述上的可能性——我们将会看到,今天,无数艺术家都在重温这种可能性。

行动绘画标记从表现主义遗痕里的分离催生了大量可能性,也为我们隐藏的宝库提供了一部分内容。五十年代后期发展起来的各种标记语言里,有一种特别引人注目:米切尔,托姆布雷,约翰斯,诺曼•布拉姆(Norman Bluhm)等艺术家的作品中都出现了水平扫过表面的笔画,颜料则沿着垂直方向小股小股往下淌;从那以后,这种表现方法就成为常用绘画技法之一。形式被交予其物质性里的自然重力全权处理,因此笔画也就反映出了时间的流逝。例如,与对波洛克“滴洒法”的阐释不同,向下流淌的颜料似乎并不希望建造一个永恒的现世或一个长期存在的当下。这种笔法将其自身定义为一个已经完成的姿态,一种由来已不得而知的行动痕迹。如此一来,流淌的颜料创造出一个哀婉的时间结构:对现在的理解要在过去的模式中实现。约翰斯的作品《纪念我的感觉——弗兰克•奥哈拉》(In Memory of My Feelings—Frank O’Hara,1961)名字起得恰到好处。鉴于以上论述,我们可以说,这幅画相当于一个隐喻,表现的是主题的迷失以及已经杳然远逝的认知时刻。这种哀婉的模式为绘画姿态(painterly gesture)的库存又增添了一种富有生产力的可能性;艺术家还会通过其他途径探索其符号学方面的潜质。

1958年实体性与超越性的彻底分裂导致绘画面临内外夹击。阿伦•卡普罗,草间弥生(Yayoi Kusama),古斯塔夫•梅茨格(Gustav Metzger),克拉斯•欧登伯格和让•丁格力(Jean Tinguely)都试图从整体上超越现代绘画,以便从“艺术”转向“生活”。与此同时,形象从结构上经历的调整及其与日常商品同化趋势的日益加深使得形象的地位也遭到来自内部的质疑。许多艺术家开始揭示绘画过程的各种组件不过是些平凡物件:约翰斯把装满画笔的咖啡馆做成铜版画;伊夫•克莱因用滚筒刷创作雕塑;朱利奥•帕欧里尼(Giulio Paolini)让画笔和支架斜倚在墙上;荷里欧•奥蒂塞卡(Hélio Oiticica)将一罐罐的纯颜料作为展示物。因此,无论是完全退出绘画,还是掏空其包含的意义,两种策略都不断指向绘画及其零度。这些战略模式也扩展到行为和雕塑概念领域。从过程绘画中衍生出的主题在后极简主义作品里屡见不鲜,比如巴里•勒•瓦(Barry Le Va),罗伯特•莫里斯(Robert Morris),理查德•塞拉(Richard Serra)和罗伯特•史密斯森(Robert Smithson)的作品。整个情况就好像是,自从大家公认绘画已死之后,这种艺术媒介就把原来的话语转移到了其他领域。绘画的影子可以出现在最让人意想不到的地方。

约翰•凯奇(John Cage)的作品就是其秘密源头之一。毫无疑问,五十年代后期有关媒介特异性消解的讨论以凯奇为中心。他的影响一般也仅局限于绘画的覆没,主观表达以及超越方面——与偶发艺术,激浪派等运动联系在一起。但凯奇是在与行动抽象派(gestural abstraction)卓有成效的互动基础上逐步建立起他的美学系统。举例来说,他曾经把自己作品的音调结构说成是“行动”,明显在和抽象表现主义的创作方法做比较。

的确,凯奇被艺术批评家们树立为行动抽象派的论战对手是六十年代中期以后的事。五十年代末,无主题行动派绘画很多创作形式实际上都是在凯奇美学(受惠于奥哈拉的观念)影响下发展起来的。这不仅体现在乔治•布雷希特(George Brecht)和卡普拉的早期作品和文字中,还见于托姆布雷,杰克•特沃科夫(Jack Tworkov)等艺术家的声明里。如果卡普拉在他著名的评论中提到了“波洛克性格中的禅学意味”,我们可以说,1958年绘画的主要兴趣集中在如何透过凯奇的眼睛观察波洛克。行动绘画也许可以通过这种方法摆脱超越性和表现主义的约束。就连和凯奇没有直接联系的艺术家也采取了类似策略:克莱因的天气画,托蒂•夏洛亚(Toti Scialoja)的印记画,伯纳德•奥勃汀(Bernard Aubertin)的纺织物,以及西蒙•汉泰(Simon Hantaï)的褶皱。

以上对行动抽象派的重新解读类似于凯奇的“不确定性”概念。1958年后,为了直接回应凯奇,约翰斯,劳申伯格,托姆布雷,就连卡普罗都醉心于创造一种符号学上的“不确定性叙述”,努力调动绘画平面并使其成为一个分散的符号陈列场所。就这方面来说,托姆布雷1958年以后的创作实践非常引人注目。他在《诗歌——致大海》(Poems to the Sea, 1959)系列画中建立起了一座象征、标志和索引符号的巨大仓库,唤醒了一份荒诞不经的记号词汇表,以及一个被各种不同联系、注释、分裂和无动于衷所围困的失控的阅读过程。富有暗示意味的标题使以上元素的力量大大增强:伽拉忒亚的凯旋(Triumph of Galatea, 与拉斐尔壁画作品同名), 弗洛拉(花神)的王国(Empire of Flora),八月节(Ferragosto)。在这些对不确定性的叙述中,不同观点和符号的同时现身将创作的行动交予观众,不断督促他(她)建立变化莫测的意指。其结果就是文本与视觉意义的闪烁,一种游走于分崩离析和想象力迸发之间的无目标运动。而在两极中间打开的空间则为互相矛盾的图案,暧昧不明的连结,彼此冲突的讽刺姿态提供了容身之所——Georges Didi-Huberman称之为绘画的“魅影”。

上文提到的这些过渡时期的艺术家明显感到自己所在领域受到极简主义崛起的威胁。似乎是出于自卫,六十年代初出现了许多呈现过程绘画丰富的符号宝藏的大型系列“历史画”。海伦•佛兰肯瑟勒(Helen Frankenthaler),西蒙•汉泰,约翰斯,克莱因,米切尔和劳申伯格都创作了不少令人印象深刻的作品以展现行动绘画潜在的多样性及其灵活的语法和词汇。像米切尔的《Grandes Carrières》(1961–62)和托姆布雷的《伽拉忒亚的凯旋》(1961)等内容广泛的作品都是对绘画技巧的大展示:画中图像凯歌高奏的动作让人想起宏伟的巴洛克天顶壁画——尽管与此同时,画布上充斥着生殖器和体液的随意涂抹令整个自命不凡的西方绘画史(从文艺复兴到抽象表现主义)塌陷于自身重量的压迫下。这些图画让我们看到罗兰•巴特(Roland Barthes)所谓的艺术“真正的符号学力量”:“与符号嬉戏,而不是破坏它们……把它们带入一个跳脱所有锁阀和安全闩的语言体系,简而言之,就是在奴性语言的照管下制造事物的他律。”

尽管六十年代中期以来,极简主义取得的突破性进展和当时的前卫艺术批评都在很大程度上抑制了过渡时期艺术的发展,但那时出现的艺术形式一直都是后来摆在画家面前的可能性内容之一。曾经受到压迫的表现手法和创作主题在回归时被更进一步操控:对姿态,符号化,实体性与超越性的辩证对立关系进行了新一轮的探索。实际上,接下来的画家都极力逃避极简艺术和现代主义的敌对关系,其积极程度令人叹为观止。

这一现象在琼•斯奈德(Joan Snyder)的作品中体现得最为明显。斯奈德上学期间使用的是波普艺术的形式语言,1969年开始创作“笔法画”(Stroke Painting)以回应导师莫里斯的过程艺术作品。简单的水平线条分布在画面上,每一笔的形状,颜色,密度和表现手法各不相同。乍一看,斯奈德似乎只是把过程艺术的操作模式转换成绘画而已。但事实恰恰相反:她通过有条不紊的努力,正一步步返回绘画在六十年代中期的停滞点。1971年,她在素描《粉刷房屋》(Paint the House)上写道:幻象现实笔画,由此暗示绘画实体的物质性与超越之间无法逃避的互动关系。她把自己笔下的水平线条称为展示“笔画解剖结构”的“故事情节”。这一辩证式的考察将扩展到她对现代派绘画从女性主义角度展开的重新评估——她的观点通过穿插在作品里的书写片段得到清晰展现,比如在三联画《献给妇女的小型交响乐》(Small Symphony for Women, 1974)中她加入了以下文字:if there is a female sensibility, language, art / emerging how can an all male faculty at douglass choose select judge / women artists who apply? they / can’t they didn’t . . .同一张画面上还有所用颜色和材料列表;中间穿插着肉体,景观,女性渴望,创伤等词语。斯奈德在性别化的表现性与作者姿态之间,在绘画材料与语言学意义之间架起桥梁。但七十年代的艺术批评对绘画的发展退避三舍,将斯奈德从女性主义角度出发的重新评定误解为幼稚的新表现主义。

八十年代,真正的新表现主义获得了巨大的商业成功,行动绘画也被再次从土里挖了出来。这一次,绘画以后现代的面目重返人间,这个还阳的鬼魂认为要延续绘画的批评话语,只有通过愤世嫉俗的夸张,空洞的悲情和伪装的修辞:超越性成了被讲烂了的笑话,而掏空绘画意义的行为则是一场永不落幕的派对。前卫艺术批评当然觉得这些策略天真幼稚又缺心眼,是毫无批判性的肯定,甚至是一种政治上的反动。如此恶名之下,对绘画的严肃评论究竟怎样才能存续下去?

尤塔•克特尔(Jutta Koether)提出了一个行动方案。八十年代初,克特尔有意与激烈的腔调和空洞的姿态保持距离。同时,她开始对机构批判和女性主义理论产生兴趣,但对这些思潮也保持了一定的怀疑态度。结果,从那以后,克特尔逐渐发展出一种故意满载矛盾的绘画实践——该实践必须通过与其他活动的交流和互动才能存在。她既是音乐家,也是理论家,行为艺术家和作家。她提出“在一个‘场域’里呈现绘画,以便将绘画与其他学科可能的联系以视觉方式表现出来,同时打通那些看似不可能的联系……这样一来,绘画变成了一张传单,一件舞台道具,一个容纳历史残骸的场所,一份乐谱,一扇门,一味感觉增强剂,一场文字游戏……或者只是思想,感受和身体重量的支撑物。”

就这方面而言,克特尔进入了绘画过渡时期的话语系统——不是为了忘记或征服绘画,而是为了让这场历史论战中的断层和界限变得富有建设性。她指出“亲吻画布”相当于“拳击手被击中,但还未被完全击倒”的那一刻。这“表达了一种有意的暧昧,是留给画家的一道指令”:克特尔把存在主义参与和对陈词滥调以及商品的无条件投降结合在一起。她引述巴纳德•纽曼(Barnett Newman)的信条:“表现主义流动性就是自由”,但同时也要求艺术家表现消费社会“令人不可忍受”的一面——即“最纯粹的波普艺术”。用艺术家约翰•米勒(John Miller)的话来说,克特尔的创作实践可以被总结为“过程表现主义。”这里的“表现”既不是要复活,也不是要模仿以前那种存在于自主想象中的对象概念。相反,克特尔在 不同意义碎片间制造出一种对抗性的冲撞——一种介于异化和真实性之间的经历,一种与弗兰克•奥哈拉美学体系观念相通的断裂的主观性。

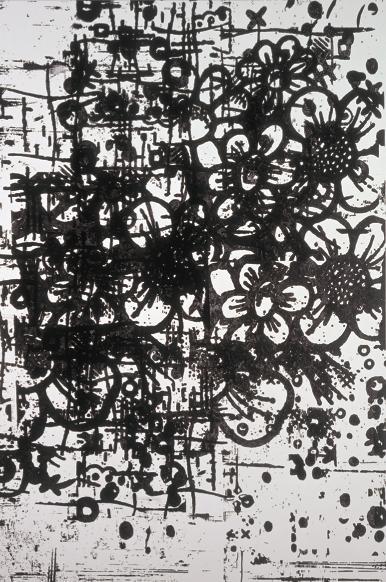

克里斯托弗•伍尔(Christopher Wool)在作品中也启用了战后各种过程艺术和行动艺术传统,尽管他选择的是一种极为简洁的风格。他的作品主要使用一些我们熟悉的,带有隐含意义的表现手法:泼溅,抽象线条,涂抹,模版印字,装饰图案,滴色法,过度上色等。虽然伍尔在调用绘画资源时尽可能地做到直截了当,但他能够聚集起丰富多样的各种指涉和分散结构。的确,伍尔总能精准地找出绘画史上公认的死胡同,对立面以及内部矛盾,这使得以上元素可以成为绘画发现的出发点。他的作品在绘画表面和涂鸦,街头市侩与亚文化语言形式之间,在个体记号与大众媒体复制之间建立了无数联系。在这方面,伍尔与过渡时期的画家间有着令人惊讶的相似之处,其中不仅包括迈克•古德伯格(Michael Goldberg)和阿尔弗莱德•莱斯利(Alfred Leslie),还包括约翰斯和托姆布雷。伍尔感兴趣的历史时刻似乎就在于此:这时候,行动抽象派变得不再不证自明或“自然”,但其手段和效果的仍具备某种可信度。同样,他也努力尝试周旋于主观体验和历史体验之间。我甚至想说,伍尔的目标是挖掘波洛克与沃霍尔之间被压制或错置的联系,表现波洛克使用油漆的做法与街头文化迷人的勇气间存在某种亲缘关系。

伍尔用装饰和花卉图案对绘画作为壁纸、作为单纯的起居室装饰物这一古老主题进行了调查和研究。其中部分作品铺天盖地的花纹甚至制造出一种无情的幽闭恐惧感,让人感到一种经常演变成空虚恐惧的诡异。与这些恐怖植物形成鲜明对比的是另一些细致精巧的花环,它们毫不做作的可爱让高雅艺术和装饰,前卫和媚俗之间的分野一下显得那么低级而且微不足道。伍尔还把这些作品拍成照片,展示它们被放到美术馆和家庭起居室里的效果,充分说明他的画反映了其自身与展示环境的融合。我们可以说这些图案画是“装饰性”的:尽管每件都是独立的作品,但最初的构思却是按照它们作为装饰品、作为框架与周围世界的关系确定的。它们依靠周围环境获取意义——它们时而“隐身”为壁纸,时而凸显为绘画。作品在装饰品与高雅艺术间的摇摆将实物与绘画长久以来的辩证对立推到一个极点。在这一点上,图画的地位不断陷于边角料和自主个体之间。

各处迹象都表明,这座隐藏的宝库所包含的可能性不仅没有过期,相反得到了更新。近年来绘画的关注点正是在六十年代论战中被宣布死亡的那些问题。艾米•希尔曼(Amy Sillman)的注意力主要集中在情感进攻以及尴尬和恐惧上,目的是为了凸显感觉如何进入绘画的问题——感觉如何才能作为“一个情感团块”(按吉尔•德勒兹和菲力克斯•瓜达里的公式语)被储存到艺术作品里,并进入美学体验。乔什•史密斯(Josh Smith)扩充了斯坦伯格有关“平板式画面”(flatbed picture plane)的概念,将内容广泛的绘画行动,颜色的泼溅以及各种不同的印刷、拼贴技巧与挪用艺术和机构批判的策略相结合。在这里,创作的社会物质条件成为延伸的绘画领域不可分割的一部分。因此,乔什•史密斯最近的系列拼贴画就用了比利时啤酒品牌Duvel的托盘打底,托盘是他为2007年里昂双年展专门设计的。啤酒托盘组成了一个图案规则的背景,从视觉上把所有拼贴画联系在一起,但同时也反映了它们自身的机构化过程。参加双年展的荣誉标志切实成了接下来一系列作品的支持物。又比如,史密斯把自己的名字拆成字母并画成画,既是一种自信的表现,也是一种自我推销行为。仿佛艺术创作过程连同它所有错综复杂的机构局限和美学乌托邦一道进入了图像。

目前绘画似乎已经走到一个将六十年代的分化和论战都推到前台的阶段。绘画史上被压制的矛盾与可能性——绘画的“魅影”——成为新图像发展的前提。在克特尔,伍尔,希尔曼或史密斯的作品面前,绘画终结的问题已经过时,因为这些艺术家早就把末日图景中的所有含意和后果都融合到了一个更加全面的形象概念里。

Achim Hochdörfer是维也纳路德维希基金会现代艺术馆策展人。

译/ 杜可柯