从上世纪六十年代开始,巴克利•亨德里克斯(Barkley L. Hendricks)为他的美国黑人朋友和邻居画了不少画像。这些夸张与直接并存的作品有时让人想起菲利普•佩尔斯坦(Philip Pearlstein)慵懒的裸体画,有时让人想起大卫•霍克尼(David Hockney)的冷面时髦。

但在这些油画和其他作品里——如充满巴比桑(Barbizon-school)画派式的谨小慎微的风景画系列,艺术家想要的表现模式已经远远超出了对形似的追求,而转为抽象,变形和时代错乱。目前,围绕这两大块作品组织的大型巡展正在进行当中(由Trevor Schoonmaker为北卡罗莱纳州达勒姆杜克大学纳希尔美术馆策划,近期在纽约哈林区工作室美术馆展出,并将于今夏在加州圣塔莫尼卡美术馆开幕),Artforum邀请到艺术史学家休伊•科普兰(Huey Copeland)和大家共谈亨德里克斯的作品。

画里的主人公都是黑人,穿白衣,写实程度各不相同:最左边的男人肤色偏棕,像商场人体模型一样魅力十足;右边的青年男子打扮得很中性,脖子上搭着白围巾,墨镜镜片带着浅浅的棕红色;当然还有画面中间的妇女,她旁边裸体的分身似乎既像要欲言又止地躲进人群里,又像要有力地从团体中站出来。巴克利•亨德里克斯于1974年完成了这幅大型油画《怎么啦》(What’s Going On)。该作品以其断裂的色彩和描绘手段也许算得上是他所谓的“有限色调”作品(“limited palette”)里最震撼人心的一幅。的确,尽管画中人都有一种《Ebony》杂志人物式的优雅,但看上去很可能来自不同的图片,与其说他们像一个团体,不如说是一组角色被叠放进了同一个幻觉信封。他们冷漠,疏离,翩然于尘世之外,组成的团体让人在想起大绘画(grande peinture)的同时,也想起图片世代(the Pictures generation)的主张——一半是《草地上的午餐》(Le Déjeuner sur l’herbe),一半是经过解构的唱片封面。

和马奈(Edouard Manet)的作品一样,我们也很难对亨德里克斯的油画做出任何定论:画中人物神秘莫测,背后叙事不可破译;但其表现手法却能与作为商业景观的美国黑人文化视觉生产产生共鸣。真人大小的油画人物在一片单色调丙烯酸底材上闪着微光,充分展示了黑色(blackness)在具象表现中的危机——对那些不断出现、或高级或低级的具体化形式的介入和反对影响着这场危机的方方面面,正是那些具体化形式将自由的自我塑造(self-fashioning)变成了受人利用的陈词滥调。亨德里克斯的《怎么啦》完成于马文•盖伊(Marvin Gaye)同名唱片发布后第三年,这一事实并非巧合。他的作品让人们回想起盖伊的专辑如何在黑人抗议音乐被成功商品化之后仍然成为了“纯正的黑人抗议唱片专辑”(学者Mark Anthony Neal语)。同时,录音技术的发展使盖伊能够用新的方式穿插多重声部,从而可以通过暴力、断裂和分解照常反映黑人阻抗团体以及受威胁传统的声音——四十多年来,亨德里克斯以无可比拟的高超技巧孜孜不倦描绘的也正是这一临界点。

上世纪六七十年代,对这种压力的深刻感受和尖锐反映遍布整个美国黑人文化,尤其是黑人民族主义言论。艺术史学家理查德J. 鲍威尔(Richard J. Powell)就亨德里克斯及其所处时代写过一系列颇具见地的文章,阐述亨德里克斯的绘画作品如何参与了这次种族意象的转变。该转变不仅为黑色赋值,还催生了对一种新的、自觉的“被观看”的强调展示。这些形式浮现于视觉展示的各个层面,从休伊•牛顿(Huey Newton)的海报到电影《夏夫特》(Shaft),再到1976年有亨德里克斯本人亮相的帝王(Dewar’s)威士忌广告。以《龙舌兰》(Tequila,1978)里的人物来说,她的站姿,拿着香烟的动作都让人觉得十分眼熟,但这件作品绝对不是弗吉尼亚女士香烟(Virginia Slims)广告:画中女子别具风格的时髦打扮,探询的眼神,纹丝不动的镇定和杂志模特面带微笑的无忧无虑有天壤之别。亨德里克斯最感兴趣的不是大众文化景观,而是大众人物里每个个体的外貌特点——他不断考验着亚文化体验与中庸消费(middlebrow consumption),前卫策略与媚俗类型之间的脆弱分野。如批评家科比纳•莫塞(Kobena Mercer)所言,亨德里克斯笔下的模特所表现出来的态度以及服装风格在吸引观者目光的同时,又能挡开原始主义投射,开辟出一个让对象自身及其美学构建始终立于前台的空间。

实际上,亨德里克斯作品里很多人物都来自他的日常生活:康涅狄格州新伦敦(1972年起,他一直担任康涅狄格大学艺术系教授);纽黑文(七十年代初,他曾在耶鲁读研究生);费城北城区(五六十年代他长大的地方)。最近在哈林工作室美术馆举办的亨德里克斯作品巡展“酷派的诞生”(Birth of the Cool)将所有这些画作集中到一起,为观众展开了一幅韵律和节奏都一流的人物长卷。艺术家的构图让我们看到文化他异性和地方风格的不同形式之间存在一系列对位关系。例如二楼展厅里,一名衣着泼辣的黑人妇女穿着黄色紧身裤在棕黄色背景映衬下一脸灿烂的笑,似乎在和左边浑身桔黄,一手抓住胯间的大明星费拉•库蒂(Fela Kuti)打招呼。两人中间是《北费城的黑鬼(威廉•科贝特)》(North Philly Niggah [William Corbett], 1975)的主人公,他穿着水蜜桃色的外套,舒服地站在米色背景中,警惕地望着整个场景。这些画挂得离地面很近,在明亮灯光的照射下,无论是格式还是其华丽的装饰都令人想起宗教圣像——即使画中人个个鲜活得仿佛要夺“框”而出,不仅改变我们对其身处社会环境的理解,也重构了观众所在的美术馆空间。

正如展览策展人特雷沃尔•休斯梅克(Trevor Schoonmaker)所说,亨德里克斯人像作品的出现对当时艺术界的种族状态提出了质疑和挑战。艺术家经常刻画那些争取权利和承认的抗议群体,他们的斗争使六七十年代的社会生活四分五裂,但(矛盾的是)同时也打开了新的商业化前景。不过,亨德里克斯从来不把表现对象描绘成抗议者、牺牲品或社会名流。相反,他们都是自己的化身,展示了其自身与主流文化的一系列假想性关系,从单纯的时髦到无视性别的过火装扮,从《查尔斯爵士,别名威利•哈里斯》(Sir Charles, Alias Willie Harris,1972)里小毒贩到《乔治•朱尔斯•泰勒》(George Jules Taylor,1972)里的同性恋知识分子(亨德里克斯的耶鲁同学)。这后两幅画在黑人同性恋、工人阶级和妇女团体开始批判某些黑人解放政治中歧视同性恋、维护中产阶级利益的倾向时,关注并颠覆了传统的黑人男性形象。 “我想创造一张整体绘画,而不只是一幅人像画。”这种观点的激增对亨德里克斯的具象画及其中心组件——人物来说非常关键:他会在几年内画不同情绪、不同姿态的泰勒至少四次以上。但正如艺术家在1976年一次采访中坚持说的那样,“我想创造一幅整体绘画,而不只是一张肖像画。”于是,为取得一种独特的整体性,一幅画里出现了三个查尔斯爵士——艺术家尝试《三美图》(the Three Graces)中的传统处理手法只为最后将其取而代之,而旨在保证图像整体“直面性”(facingness,艺术史学家迈克尔•弗莱德语)的现代主义策略也被颠覆。

长久以来,亨德里克斯本人一直和他的肖像系列站在一起,如有限色调画《圆滑(自画像)》(Slick, 1977)——评论界经常用“圆滑”来评价他的作品,《纽约时报》前艺术评论员希尔顿•克莱默便是其中之一,克莱默曾经在一篇文章说亨德里克斯“天赋异禀”(brilliantly endowed);结果这个词就被亨德里克斯用来命名他1977年的一幅自画像,这既是对批评语言的挪用,也是一种兑现:在《天赋异禀(自画像)》中,艺术家的姿势自信而老成——他的身体,身上的装饰物以及他表现两者的技巧都将其自身圈定为一种“过剩”(an embarrassment of riches)。在工作室美术馆里,这件作品旁边还有好几幅自画像,包括脆弱迷人的《Brown Sugar Vine》(1970)和冷面幽默的《我的超人偶像(超人从来没救过黑人——Bobby Seale)》(Icon for My Man Superman [Superman never saved any black people—Bobby Seale], 1969)。这些自画像中的亨德里克斯不仅带着轻微的恋物倾向——牙签,大麻香烟,脖子上的“第三条腿”,更以其自身从容的姿态使裸体变成了某种述行性质的着装(performative suiting-up)。亨德里克斯借此打破了现代派针对饰品的禁令,也阻断了总是回避除去衣服的身体的美国黑人美学传统,这种避讳主要源于黑人男性从黑奴时代至今一直背负的刻板印象(暴力,焦虑)。

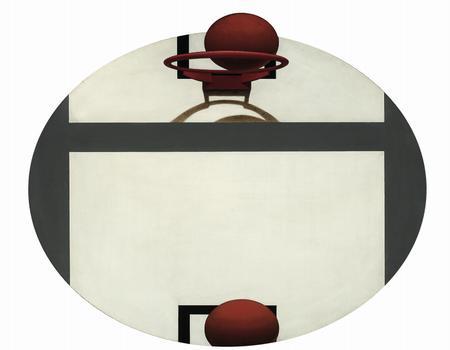

对于亨德里克斯来说,考虑这类现实就意味着在创作中与历史固有类型和人文本质反其道行之。所以,他既画具象画,也画抽象画,目的是激发一种视觉和认知体验上的多样性,用以确定并取出“黑色”的总体轮廓。例如,《Vertical Hold》(1967)里的篮球和篮板就为给“成形画布”(shaped canvas)提供一个都市解读奠定了基础,也仿佛是对弗莱德著名论断的回应。弗莱德曾说1966年左右的绘画需要抓住自身的形状以激发(观众方面的)信念。这里的形状不是建立在绘画图像的抽象几何图形之上,而是植根于一个黑色主题(black subjects)在其上纵横交错的扁平区域。那么,这件作品称得上是艺术史学家里奥•斯坦伯格(Leo Steinberg)所谓的对现代主义绘画的重新取向,是从垂直平面到水平位置的一次转移。这样的变化在不同层面上影响着我们对场所的认知——不管是《Granada》(1970)的画布篮球场,还是《Buck》(1967)的棋盘图案,两者都象征着黑人离散文化(black diasporic culture)横贯的场所。

亨德里克斯对此并不陌生,他曾经去过欧洲,非洲和加勒比沿岸。正是这些旅行支撑起了他作品背后的泛非洲联系。在工作室美术馆的展厅,《APB’s(巴黎的非洲兄弟)》(APB’s [Afro-Parisian Brothers], 1978)里衣着光鲜的两名黑人男子似乎可以毫不费力地与旁边《姐妹(苏珊和托尼)》(Sisters [Susan and Toni], 1977)中漂亮迷人的女士们攀谈交流。而且同样的人物如果出现在马里克•斯蒂贝(Malick Sidibé)在巴马科(马里首都)某面水泥墙壁边上拍的照片或者桑福德•索亚(Sanford Sawyer)在拿骚(巴哈马首都)华丽的金色窗帘前捕捉的图像里也毫不奇怪。亨德里克斯作品里画中人所处的环境很像上述摄影作品的背景,只是去掉了具体的空间或建筑元素。通过这样的布景,他让我们看到了七十年代世界各地的黑人在自我视觉塑造上的差异与相似性。艺术史学家克里斯塔•汤姆逊(Krista Thompson)对当时情况的描述是黑色(blackness)好像可以“从某个特定的时间和空间被抽取出来,然后……体现到任何地方。”虽然亨德里克斯说他更喜欢画真人模特,但他的作品常常是根据照片创作的。由于画中背景往往和对象本身的颜色形成搭配,我们也许可以说这些人物仿佛是从他们所在的背景中冒出来的,就像一种反常的摄影效果,混淆了真实和虚拟。亨德里克斯的布景让人想到工作室,想到银幕,想到单色调绘画,还有被斯坦伯格称作“设计技术”(design technology)的平面排列。在此背景下,跨越国界,流散的黑人文化获得了惊人的可见度。

通过刻画《史蒂夫》(Steve, 1976)里穿着白色绒衣的黑人青年,亨德里克斯进一步探究了可见状态:他把白色背景处理成一种扁平的光晕,人物的轮廓从中慢慢浮现。尽管史蒂夫太阳镜上的倒影说明他当时是在亨德里克斯的工作室,但除此以外,我们再也找不到任何证据证明他就在画家面前。他是在场的,也是缺席的,是扁平的,也是立体的,完全游离于应属之地以外。在这类绘画中,我们必须在画中人提供的背景下与他们产生互动:亨德里克斯的作品看上去都是正面像,但实际上却狡猾地将我们引入了一个镜像大厅,这里所有人物都没有影子。用学者Richard Iton的话说,他们暗示着一种超出现代,美学和政治理性认识限制之外的“超棒的黑人感知力”。

亨德里克斯九十年代初创作的牙买加系列画——比如镶在金色画框里的《New Year’s Marl Hole》(1970)——为观者呈现了另一种游历体验。这一次他不再以人为描绘对象,而将目光转向了岛国风景。椭圆和圆形的画框很像游船舷窗的形状,也容易让人联想到十五世纪的佛罗伦萨绘画。因此,这些作品复制并模糊了观者对宗教寓言的期望和汤姆逊所谓的“加勒比海风景画”——由游客梦想,帝国主义者和殖民消费构建的充满异国风情的葱绿岛屿。亨德里克斯无视这种热带梦幻,将牙买加描绘成一处供资源开采的矿场,无论被挖掘的资源是石灰石,铝土岩还是当地自身的形象。

工作室美术馆的展览总共选取了近四十件作品,包括几张风景画,篮球系列的一部分以及若干肖像画。亨德里克斯的油画合起来向我们讲述了在他的注视之下,这些关键的黑人场所具有怎样广泛的可能性和传说中的局限处。通过利用不同绘画系统的矛盾——肖像画,风景画,圣像画,成形画布,单色画,亨德里克斯实现了他自己的转变:改装过去曾将黑人主题工具化,边缘化的表现手段,使之成为切开种族主义幽灵的利器。

因此,亨德里克斯的作品被拿来和波普艺术,坚定不移的抽象派,摄影写实主义甚至包括大师级的经典油画做比较就完全不足为奇了。他的作品激发了大量这类对比,涉及的参照人物包括伦勃朗,马勒维奇,艾尔斯沃斯•凯利(Ellsworth Kelly),阿雷克斯•卡茨(Alex Katz),查克•克洛斯(Chuck Close),大卫•汉蒙斯(David Hammons)和科罗(Corot)等等。七十年代人们用来描述亨氏作品的“冷静现实主义”(cool realism)似乎不够精确。也许没有一个分类词汇能够完全概括亨德里克斯作品的特点:在他的艺术创作实践中,启示性和物质性并存,采用的美学手段也不受任何限制。1994年,纽约惠特尼美术馆举办群展“黑人男性”(Black Male),亨德里克斯的油画除了击败大批以解构主义手法表现种族主题的参展作品显得格外突出以外,更是从气势上压倒了当时在公众领域无处不在的黑人男性形象(如O. J. Simpson)。实际上,从1984年到2002年,亨德里克斯在他所谓的“罗纳复兴”(罗纳德•里根时代)时期基本没有画过什么具象画,就好象这一时代在视觉领域所提供的可能性,范围和深度都不能再支持对黑人形象问题做长时间的反思。

但在这段时间里,他继续进行版画,摄影,水彩画,素描和拼贴创作。1987年的作品《我知道瑞沃斯》(I’ve Known Rivers)是对女性身体简明扼要的概括 :一撮蓬乱的头发代表“头”,一根带孔的皮带表示“脊柱”,下端连接着一个手绘的骨盆。这些创作活动使亨德里克斯能够在遗弃的史实于黑人形象中再度达到饱和之际对象征和标志展开探索。亨德里克斯声称在他的实践中,不同媒介之间存在一种内在统一性,借此他得以“从不同角度”理解自己的画作和描绘对象。虽然这些非油画类作品曾经在1980年工作室美术馆和2001年康涅狄格州新伦敦莱曼•阿林美术馆(Lyman Allyn Art Museum)的回顾展上展出过,但并未被收入“酷派的诞生”。将来我们肯定还会看到包括他的白人油画像在内,更全面的亨德里克斯回顾展。

如今,对那些关注黑人肖像及其影响的年轻艺术家——如米克尔•托马斯(Mickalene Thomas), 杰夫•桑豪斯(Jeff Sonhouse)以及凯新德•韦利(Kehinde Wiley)(“酷派的诞生”紧跟他们的群展“世界舞台:非洲,拉各斯~达喀尔”之后在工作室美术馆举行) 来说,亨德里克斯致力于刻画饱满,具体的黑人形象的创作实践仍然具有启发性。如果“后黑人”世代(post-black” generation)面临的问题是“他们特有的文化身份被卖给世界后又转卖回来”(策展人Thelma Golden语),那么亨德里克斯的作品也许就可以被看作是对这种情况的事后预测和回答。他的艺术考虑的是在商业化和抵抗性质的自我塑造之间,表现还存在哪些可能。因此,亨德里克斯的油画与其说是具有超越性的肖像,不如说是时间上的阻断。在《Lawdy Mama》(1969)里,延缓和计划的堆叠达到了顶点:一名年轻的黑人女子站在金色背景中央,她圆圆的非洲式发型与圆形的画框互相呼应。这个双重光环暗示着黑人权利运动对女性的神化,无数湮没在历史长河中的圣母玛丽亚,以及黑人主体性永无止尽的申述:作为闪闪发光的景观,作为最优秀的光学效果。亨德里克斯发起了一次延缓行动,让我们看到黑人的过去,现在,将来如何持续地表现在形象之中。

注解: “酷派的诞生”:

2009年5月16日——8月22日,加州圣塔莫尼卡美术馆;

2009年10月17日——2010年1月3日,费城宾夕法尼亚美术学院;

2010年1月30日——4月18日,休斯顿当代艺术博物馆。

作者:休伊•科普兰(Huey Copeland)是伊利诺斯州西北大学艺术史学系副教授

译/ 杜可柯