马蒂亚斯•法尔德巴肯(Matias Faldbakken)谈他最近在艺术,建筑与设计国家博物馆(奥斯陆)的个展“吓成抽象”(Shocked into Abstraction)

对我来说,“吓成抽象”就像一场没有出口的荒诞主义戏剧:这场大制作的全部意义就在于止步,在于变得几乎毫无生产性。这是我第一次在美术馆举办个展,所以当然要考虑如何构思这场展览。我不想把它做成回顾展,但也不想全都用新作品。我的计划是让过去四年创作中的亮点成为新作展示的语境。最后想到的办法和我创作的整体逻辑保持一致,即严肃对待美术馆的慷慨邀请,同时打断这一邀请散发出来的积极气氛,具体做法就是把材料和作品一股脑倒在美术馆里,不管它们被放到什么地方或者看起来如何。运输工人把作品放在哪儿就是哪儿,仿佛展览的前提就是把所有东西——收藏的或借来的作品,以及从我工作室运来的作品——扔进美术馆,把它们弄到门里面就行了。这一点完成以后,我在美术馆空间内做的所有事情都有些随机意味了。这种策略与我“心不在焉”的整体创作思路相一致。我想让“心不在焉”成为我创作的核心,仿佛一切都没什么大不了。对我来说,有一点也特别清楚,那就是只有美术馆——就算我可能不愿意把所有时间都花在这上面——才会允许你这么干。我想象不出还有其他什么地方会接受并欣赏这种做法。所以我的作品把所有伴随这类策略之机构化的矛盾和讽刺都掉转过来了。

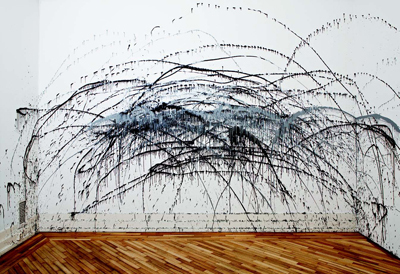

我觉得墙面胶带拼贴是最能代表这种工作方式的作品之一。它们最初的原型是商店和办公室经理如何把碎掉的玻璃窗粘合起来:我会把这个过程拍下来,并根据如此产生的一系列毫无意义的抽象图案重新创作。但很快我便意识到,这样做与破坏行为(vandalism)的联系太明显了,所以我决定慢慢漂移到属于我自己的抽象中去,也就是很快很随意地把胶带贴到墙上。作品就是你所看到的:墙上的胶带。从某些方面来讲,它们在视觉上看起来挺不错,但同时又完全是随意之举,很难被真正当成艺术品看待。但它们仍然得到了全套的美术馆待遇,就因为被置于这样的语境下:“我们会衡量这个,描绘它,拍摄它,然后它会在你接下来的人生中一直伴随你。”我所感兴趣的是近乎卡通的抽象以及这种卡通抽象与阿德•莱因哈特(Ad Reinhardt)或刘易斯•温德姆(Wyndham Lewis)等人作品里冷面的严肃之间存在怎样的关系。如果我们认为莱因哈特的图像生产是极端的,那么这种极端主义的漫画像在他的文字中被带到了最前台。

还有一些作品展开得更加充分,比如瓷砖墙那件作品用的是平时在地铁通道或公共卫生间里常见的材料,墙面上还残留着涂鸦的痕迹,但已经被冲洗得差不多快没了,只在瓷砖缝隙里还能看到一些颜色。此处我想制作一幅让人能很快走过去的画,画面本身似乎在说:“走吧走吧,这里没什么好看的。”此类绘画让我们感到,在大多数现代绘画里占有重要地位,用以标记空间的半破坏行为与清洗,回归秩序的行动争相吸引着我们的注意力,仿佛在破坏者与破坏对象之间建立起了某种合作关系。在绘画领域,我们总是需要考虑哪些东西应该入画,哪些东西应该剔除,但此处绘画仿佛被赋予了一个更平常,更单刀直入的问题:我们怎样才能摆脱这些暴力记号及其代表之物?《文化部》(Cultural Department, 2006)直接复制了以色列军人在巴勒斯坦文化部办公室墙上泼洒的墨迹。该作品从一个不同但相关的角度表现了上述主题。同样,《被抽象的汽车》(The Abstracted Car, 2009)也在破坏与抽象之间划上了一个平等的标记。然而,作品背后没有任何故事——就是一辆被烧到变形,被命名为“抽象”的汽车。我的全部意图就在于,找到一样东西,这样东西能让人立刻联想到无数戏剧化的政治指涉,然后把这些指涉从物品内部彻底清空,只留下一个非常干瘪的形式化姿态。

人们总爱从我的作品看出我痴迷于或忠于各式各样的亚文化或“地下文化”,但我对此类现象的处理是基于一种怀疑:究竟什么才叫地下?我们很难界定什么才是真正边缘化的活动,什么才叫零度以下,或者事物的真实位置到底在哪。我觉得我的很多作品都是把这些不同领域之间正在发生的交换正常化。举例来说:《无题(踩刹车)》(Untitled [Pedal Pumping], 2009)是我和Lars Brekke一起做的一段录像,记录了一个穿着高跟凉鞋的女郎不停踩汽车刹车的过程。这段录像首先被放到YouTube上,没多久就有了一万的点击量,看视频的人应该多是有恋汽车踏板癖的地下团体成员。我不知道要怎么做才能在如此短的时间内招来一万人看一幅抽象画。说到底,我更感兴趣的是极端主义的运作机制以及沉默,被动,一无是处的艺术作品与各类极端主义导致的这种真正绝望的行为之间存在哪些共性——对我来说,这种联系比高级与低级,地上与地下之类的联系来得更自然。

我猜我在试图描绘异常与正常之间的亲缘关系,或者说找出两者之间的互动。艺术史当然充满了各种偏向极端的创作实例,而我觉得我的作品把极端主义冲动及自由形式与对极端主义的控制和机构化两者之间的张力完全调转过来了。如果要更具体一点,你也许可以说,我的作品对各种文化交换中的景观和奇观做出了高度暧昧的回应,而在这种情况下,极端主义或艺术创作的回应往往会试图消除,否认或颠覆奇观。我对塔利班“教育雕塑”(他们没收非法录像带,把里面的磁带扯出来,缠在路边的柱子上,作为“公共雕塑”,警示百姓)的重造就是很好一例。我不断寻找非奇观的象征,特别喜欢研究这类对奇观的攻击最后如何自己也变成了某种奇观。

当然,我知道这里面涉及到宏大的概括,但从某种程度来说,这也是重点所在:我让久已无人问津的细节代表最广泛的概括,反之亦然。这是我“心不在焉”的创作方式中的一个方面,在我的文章里也可以找到(即使我的文字创作与视觉艺术创作之间有严格的界线)。到了某一点上,用宏大的词语和概念,用完全泛泛而论的总体观念也可以表达某种特定的存在状态——最终催生出一种彻底呆滞,内向,迂腐,抽象的产品或态度。也许这种回应针对的是如下认识:说到底,大多数复杂状态都太大太宽泛,任何人的研究都无法将其穷尽。

—Matias Faldbakken

文/ 马蒂亚斯•法尔德巴肯