想到约翰·凯奇,我们一般会想到一种具体的美学模板,该模板规定了对听觉以及视觉现象进行随机、客观和开放式的分配。正因为如此,刚刚过去的这个冬天在巴塞罗那现代艺术馆(MACBA)举行的展览“沉默的无政府主义:约翰·凯奇与实验艺术”才显得与众不同。这是自从凯奇1992年逝世后的第一次大型回顾展,但展览策略却似乎悬浮在与凯奇创作原则相抵触的两种模式之间。

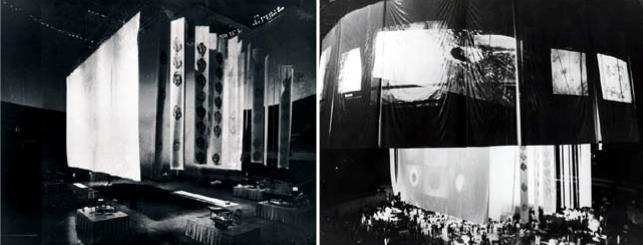

第一种模式可以概括为“渐次增强”。作品按照创作年份依次排列,与此对应,一条声音叙事线索也宛如一段音量渐强的华彩乐章在美术馆逐步展开。在开头几间展厅里,凯奇的所有音乐表演只能通过耳机收听。接着,最初的无声慢慢变成有声,而且声音越来越大,越来越复杂,最终演变为刺耳的轰鸣,这种让人着迷又反感的声场就是前卫艺术的终极强力和弦(power chord)。这是一个英雄主义色彩浓厚的故事,一段并不新鲜的成功史:一个孤独的声音,独特而晦涩,勇于尝试但又不太笃定,随着追随者的增多,力量越来越强大。最后的噪音是一次集体发声——音乐的、技术的、哲学的——信心十足地向外界宣告自身的无限。至少,展览的效果如此:开头几间较小的展厅记录凯奇早年的创作生涯,接下来较大的空间从更广泛的角度展示由若干作曲家和艺术家组成的凯奇“圈子”。罗伯特·莫里斯(Robert Morris)1961年吱吱呀呀让人听得牙根发软的作品《自己发声的盒子》直接引出凯奇和列哈伦•希勒(Lejaren Hiller)合作完成的全面计算机化复合体《HPSCHD》——七台拨弦键琴、五十一盘电子录音带随机播放凯奇的作品和古典音乐,再加上六千四百张幻灯片和四十部电影同时放映,仿佛一锅媒体大杂烩。到了最后一间独立展厅,音量又逐步恢复平和,这里展出的是凯奇的另一件作品《关于天气的演讲》(Lecture on the Weather)。我们可以将其视为一段事后补遗,反思并总结了艺术家以自然程序作为艺术生产模式的著名创作手法。

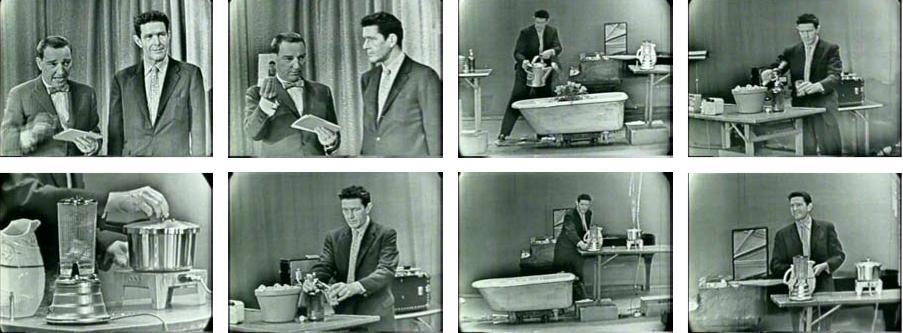

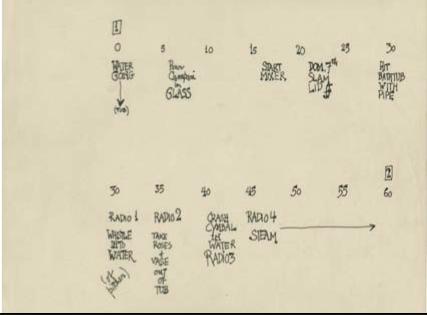

第二种则是展览把凯奇其人其作都当成媒体对象来考察。在这条时间线索的中途,你会发现有一台监视器上正在播放1960年凯奇参加美国电视节目“我有一个秘密”的现场录像。他在这个节目里表演了1959年的作品《水与行走》(Water Walk),引得观众哄堂大笑,也博来阵阵掌声。如果说凯奇对广义的戏剧并不陌生,那么他对西方后文艺复兴戏剧中正面呈现、客体化的表现模式一直敬而远之。 但在这个节目里,他的作品正好就以这样一种面貌示人:假装不可思议的主持人事先做一番铺垫,然后大幕打开,歌舞表演开场,凯奇的“乐器”集体亮相,其中包括一个浴缸、几张桌子、一个电热锅、一条玩具鱼、一台钢琴、一个高压锅、一个搅拌机、一面锣、一瓶玫瑰花、几台收音机。整个表演过程中,凯奇完全就是一个标准的脱口秀嘉宾,浑身散发着上电视的高兴劲儿,毫无嘲讽大众媒体的意思,完全背离了我们对这位学者型作曲家的固有想象。表演本身也异常精彩,凯奇使用各种物品时技艺娴熟,动作精准,与电视上的专业魔术师和天才少年不相上下。他到底在想些什么?另一个同样重要的问题是,为什么这段不合常规的历史在这次展览的语境中占有如此显著的位置?

为了理解展览为什么使用“渐次增强”和“媒体奇观”两种非常不“凯奇”的手法来呈现凯奇的作品,我们必须直接切入近年来凯奇研究中的一个关键话题:当代音乐与权力的关系。这个问题会具体与凯奇联系到一起也是意料之中的事。凯奇的作品废除了作为音乐的声音与一般意义上的声音之间的区别。今天我们关注声音环境,并视其为社会生活中被压抑但至关重要的一个方面,很大程度上是受了凯奇的影响。在此基础上又诞生了另一个观点——行动主义声音艺术团体Ultra-red是这方面最有力的代表——即新的政治行动体可以通过或借助声音成形。然而,喜欢从政治角度分析问题的人到凯奇这儿总是无功而返。凯奇一生都对社会和政治“议题”保持一种禅宗式的疏离,回避了所有关于权力关系的讨论,包括那些后来与他自己的角色和立场(更不用说作品)产生联系的问题。凯奇的重要观念——每一种声音都是一个独立的存在(而不仅仅是某个和声系统或美学框架的一部分)——似乎等同于一种声音本质主义(sonic essentialism),让我们看到,他实际上还是一名传统的“音乐”作曲家。

这也是音乐学家道格拉斯·康(Douglas Kahn)在《噪音,水,肉:艺术中的声音史》里对凯奇的批评:如果凯奇视声音为存在,那么这种存在仍然无权参与只属于社会存在的符号学程序。于是,他所谓的声音被贬入了一个非政治的自然领域。但MACBA的展览强调,在解读艺术与权力的关系时,发挥主导作用的批评框架已经不再是符号学研究,而凯奇的自然主义、他对声音半独立生命的强调,都应在新的社会图景中获得一个新的位置。为这一转变提供理论基础的关键概念是米歇尔·福柯的“生命政治”(biopolitics)。福柯认为,西方现代性把生命本身作为政治的重要对象。这就导致有关政治组织的许多传统观念发生了改变:主权的概念——少数人对多数人持有的合法权力——就应得到修正,具体说来,就是需要考虑形成和控制生命进程并反过来受生命进程影响的无数事件与制度。只有当我们彻底研究过这种作用力的散逸,并从微观角度对此类生命形成过程进行了具体区分,才能充分理解现代权力的内涵。换句话说,权力发生在一个充满复杂互动关系的内在场域中——这一点与凯奇的作曲原则(赋予声音以存在体的地位)有着惊人的相似之处。实际上,凯奇主张对待声音要同时保留不确定和微观两种因素就足以证明他不是从传统意义上的生物有机体的角度来理解生命与存在的:即使他对自然的态度随着时间流逝不断变化,但其大部分作品的核心理念却一直没变:声音之所以能够成为存在,就在于它为你打开了一个层次无限丰富的复合系统,让你进入到一个之前从未经历过的力量场域。

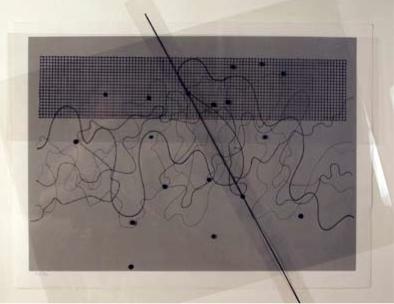

凯奇对技术的体验预示了这一处理方法的诞生,特别是他让我们看到对磁带的简单操纵如何在熟悉的声音中发掘出过去闻所未闻的层次:新的微音程,新的节奏和律动。其实可以说,现代权力复杂的动态关系就是通过技术与生命形成及调整之间的紧密互动而表现出来并发挥作用的。因此,凯奇的艺术项目凭借直觉抓住了这种新型统治模式的实质。这也意味着,如果他的作品曾一度让人觉得回避了所有权力问题,那是因为我们对权力本身等级架构的理解还不充分。所以,今天的凯奇看上去就不再那么天真而不食人间烟火了。这样的观点直接对应了朱丽娅·罗宾逊(Julia Robinson)在展览画册里思维敏锐、考察全面的文章,以及布莱登·W·约瑟夫(Branden W. Joseph)从广义角度对凯奇影响力所做的探讨。丽兹·科茨(Liz Kotz)就凯奇技术的一面提出了同样深刻的见解。她的文章和罗宾逊的文章合在一起,为我们提供了一幅凯奇与媒体的独特形象。即使他在测试收音机、电影和磁带录音等多种器材的物质性与媒介潜力,与他工作模式最契合的技术框架还是电视的信号域。五十年代末,凯奇有关音乐表演的不确定性(indeterminacy)概念多少已经成形,这时他甚至创作了若干需要特别启用电视的作品,比如《电视科隆》(TV Köln)和《芳塔娜混合曲》(Fontana Mix);后者是本次展览上的一份重要文献。在这件作品中,表演者依据的不是传统乐谱,而是二十页带有图形的胶片材料。这些胶片上有的画着圆点,有的画着曲线,还有一张画着栅格图,如果把它们重叠在一起放到普通印刷纸上,就能画出无数种不同的连线和结点,进而得到无数个不同的音乐变量,包括音量、音调、持续时间、音高等。

如果联想到“录像艺术家”白南准最初就是选择电视作为音乐谱曲的方式之一,上述过程富有“电视”感的一面也就变得更加明显。实际上,所有技术中只有电视才符合白南准所谓的“音乐新本体论”。音乐的结构和内容必须让位于一种纯粹的时间化形式。从这方面来讲,现有的电子作曲手段,即录音带,已经无法满足以上要求。录音带不能让人在时间上自由操控声音素材;正如白南准所说,最终成品总是一段线性的声音叙事。但录像信号则完全不同,MACBA此次展览也着重强调了这一点。展览重新组装了白南准1965年的作品《磁铁电视》(Magnet TV),以表现电视图像的高度不稳定:只需稍微干扰一下电视线路,就能产生大量紊乱但永远“活动”的图像,或者无数不可控的微观事件。同样,艺术家乔治•布雷希特(George Brecht)(“事件”这一概念在他的创作中占据了核心位置)1959年的笔记本上记载着一个电视作品方案,其中就用到了凯奇在《想象风景 No.4》(Imaginary Landscape No. 4)(1951)里的作曲方法——二十四名表演者操控十二台收音机;上述两个项目都是本次展览的亮点。显然,电视信号在时间中的自由变化令凯奇、白南准、布雷希特以及其他一些艺术家相信,生命进程如今终于能够转换成艺术——而且,同样重要的是,戏剧或奇观式的表现模式将被还原成一个不可控分配系统内部转瞬即逝的各种效果,艺术品的状态和魅力则将永远处于变动当中。

因此,上电视——或者说凯奇上电视——为我们打开了一整片复杂的力量场域。这个场域不仅是凯奇努力探索的美学模型,也是他获得“约翰•凯奇”——终极作曲家、现代音乐象征——这一身份的地方。同时向我们敞开的还有电视明星文化的内在矛盾:电视文化表面似乎巩固了作者与权威的传统等级系统,但同时也将这种创作者的权力转换成昙花一现的故障信号——即沃霍尔所谓的“十五分钟名气”。这种对主权持续不断的置换正是本次展览发掘的藏在媒体效应和历史必胜主义(hisitorical triumphalism)背后的潜在叙事。正因为如此,此次回顾展才有可能从更广泛的文化和政治构成上考察成为“约翰•凯奇”本身蕴含的矛盾——为音乐作曲开辟新方向、创造新路子的同时,大刀阔斧地消解创作者的身份和权力。本场展览的主要成就在于策展人处理该问题时并没有将其局限在哲学层面上,没有把它单纯当作二十世纪“前卫”艺术失败的证明。正如罗宾逊在文章里写道的,凯奇本人在他的创作生涯中碰到难题时,也总爱求助于矛盾——以便赋予创作之物以权威,同时以相同的姿态破坏这种权威。

例如,不确定性(indeterminacy)、实验(experimental)和无声(silence)等说法都被凯奇借来表达非常具体的含义。为了将其与日常语言中界定不严的无数意义区分开,凯奇向这些说法灌注了一种新的语义准确度。表意不清的情况必须避免,而且他的音乐作品也会确保同样的意义在不同表演中保持一致,尤其是1958年的《音乐漫步》(Music Walk)。这件作品的作曲模式类似于《芳塔娜混合曲》,也需要借助平面图形,凯奇经常以此为例来推广音乐里的“不确定性”概念——主要载体就是由大卫·都铎(David Tudor)和莫斯 ·康宁汉(Merce Cunningham)出演的一系列表演及其完整记录。而且,正是这些摄影文献传达出了某种标准:严肃、专注的做事方式;不带任何感情色彩、半科学化的处理手法。这就让我们感觉,“不确定性”绝对不能混同于懒人“怎样都行”的态度。有了这些隐蔽的结构,展览成功超越了对“约翰·凯奇”的常规理解,即把他当成松散、非历史的艺术不确定性原则之代表(那些不太注重作曲具体问题的圈子通常就这么认为)。

随着展览空间逐渐增大,其他艺术家的作品也被纳入展示范围,仿佛在邀请观众思考凯奇的创作——或更准确地说,机遇(chance)、无声和不确定性这些概念为他自己以及其他艺术家提供了哪些具体的授权。在这方面,展览的时间线索起到了很大作用,因为按年代排序的结构使我们可以跟踪考察作曲概念、声音体验以及乐谱形式之间的紧密互动关系。例如,凯奇早期作品强调打击乐元素,1940年他开始在钢琴琴弦之间放置一些小物品,这种做法既巩固又改变了之前的关注点,在取消和声关系的同时“解放”了声音。凯奇把每件物品都小心地收拾到一个贴有标签的信封里,然后放进盒子保管,这个迷你档案库也是本次展览的展品之一,仿佛代表了一次重大的转折。此处,作曲控制仍然是个问题:这些早期改装钢琴作品的乐谱上详细而精确地记录着每件东西应该放在什么地方。但从这时起,想象一种不那么自成体系的结构也开始变得可能,在这样的结构中,获得自由的声音只是单纯地被分配。由于改装钢琴的音质音调偏离了标准乐谱,它也对空间化和图形化乐谱形式的诞生起到了推波助澜的作用。这些新的记谱形式暗示着包含大量不同运动和姿态的复杂轨迹,而不不仅仅是某一类具体的声音。从机遇(与作曲有关的原则)到不确定性(一种新的述行理想)的过渡就发生在上述交流范围内,同时也受到了很多视觉艺术家(如马赛尔·杜尚、艾尔斯沃斯•凯利、罗伯特•劳申伯格)非作曲类坐标图、度量标准和材料的影响。

但此次展览同样投入了大量篇幅描述继《4' 33“》之后,凯奇授权所覆盖的更广泛领域。展览一共展出了《4' 33”》三个版本的乐谱——1952年的五线谱版,1953年的图形版,1958年的文字版——每一版都比上一个更大声地告诉我们,表演中的“不确定性”概念完全可以用到音乐之外的领域。这件简单至极的作品——表演者在四分半钟以内不做任何表演——让观众的注意力重新转向现实本身各种因素的多元性与直接性。凯奇授权让后来者进入的正是这种高度局限的现实世界:《4' 33"》为布雷希特、拉蒙特·扬(La Monte Young)、迪克·希金斯(Dick Higgins)、艾莉森·诺尔斯(Alison Knowles)、艾瑞克·安德森(Eric Andersen)、小野洋子等艺术家同样精简的乐谱或表演说明奠定了基础。乔治·马修纳斯(George Maciunas)曾经试图将这类作品归到激浪艺术旗下,并称其为“事件乐谱”(event score)。短时间内,这种形式成为重塑艺术的主要手段,通过它,艺术变成了一个极度开放的结构,任何学科、媒介、技术或具体直觉感官都无法将其完整概括。

然而,尽管新一代艺术家沿用了凯奇对现实的理解,他们也转换或改变了上述概念。“不确定性”的局限——凯奇现实系统的局限——成为他们调查研究的主要对象。其中最著名的可能要数拉蒙特·扬,他似乎也是对待凯奇“声音乃独立存在”这一观点最严肃认真的一名艺术家。扬早期最有名的作品,如《曲作1960#7 》(MACBA展出了该乐谱以及1960系列里的其他作品),都喜欢使用单个持续不断的声音:绵延不绝的单一音调制造出一种充满泛音的独立环境。但正如亨利·弗林特(Henry Flynt)所说,扬已经明确表态他这样做其实是在颠覆凯奇的方法。无论这种泛音模式能够产生何种不可控的效果,无论在他单一音高的环境里来回走动会给人带来何种听觉心理体验,扬的出发点都不是偶然机遇或中性的分配结构,而是对“确定性”近乎荒诞的强调——他试图深入研究一种极度精确固定的声音里物质化的静态本质。

就此而言,扬并非特例。从本次展览上凯奇美国学生的作品中可以看出,他们对确定性的极端表现形式有一种集体迷恋,或者更准确地说,他们的关注点从机遇转向了肇因(cause)——从源自偶然机遇的凯奇式现实里温和无害的多样性转向启动因果循环链条所引起的戏剧化元素:“过程”概念的阴暗面。不知为何,在这一转变中,凯奇禅宗式的控制“缺失”被重新解读为一个推动后人研究控制界限的契机,比如希金斯的“危险音乐”(Danger Music)(1961–63)系列,其中一张乐谱上写着:“什么事情都不要做得太彻底。”本次展览似乎证实了这个观点,参展作品中既有扬的《曲作1960#9》(Composition 1960 #9)(演奏说明就是在一张卡片上画了一条线),也有白南准将性别身体与当代音乐融为一体的《通过嘴巴听音乐》(Listening to Music Through the Mouth)(1962–63)。白南准故意混淆听觉、口唇和生殖器愉悦的做法让我们想到,对确定性和因果关系的强调还激活了驱动力的领域,欲望的领域——凯奇作品一直努力回避的精神领域。

这并不是说,肇因在凯奇以偶发机遇为基础的作品里没有起到任何作用。N·凯瑟林·海利(N. Katherine Hayles)指出,在凯奇的创作实践中,机遇和肇因之间存在一种非常复杂的互动关系,无数独立而且确定的因果链条作用其中,互相影响,互相制约。但随着年轻一代艺术家开始探讨凯奇的不确定性概念以及他对声音的微观处理手法的局限性,肇因本身具备了重要的意义。实际上,这一过程也许涉及肇因与欲望两者的关系。鉴于因果关系本质上极不稳定,将肇因与非理性因素联系到一起的哲学传统由来已久,雅克·拉康就是从欲望之不可解释和不可获知的角度来理解肇因的——由此也引出了我们所谓现实内部存在的误识:我们想要的和实际得到的往往是两码事。

因此,关注肇因的种种神秘之处也可以被视为艺术家在质疑对任何既定现实体系的认同,包括以偶发机遇为出发点的凯奇式现实。所以,我们毫不惊讶地看到,随着凯奇的系统被其他人采用和检验,它所宣扬的内在性的具体形式却常常被其他权力结构取而代之。约瑟夫就颇有说服力地记录了从上至下的权力模型,这种模型最终又成为拉蒙特·扬音乐创作的重要基石。但我们也可以提到希金斯对超级无聊状态的提倡——与凯奇富有解放力量的充实体验正好相反——他认为这种无聊状态可以改变人们对现实的感知,对应了他有关音乐中潜藏“危险”的概念。

本次展览的主要载体是乐谱,而不是声音装置,所以要全面表达上述矛盾与含糊之处比较困难。但是,展览让观众看到乐谱如何获得独立性,进而将自身变成一种述行力量的同时,也等于记录了凯奇在更大范围内对艺术创作的教益,即:从生成结构(generative structures)的角度工作和思考。从图形乐谱到激浪运动的文字作品,再到弗林特的观念艺术以及诺尔斯《尘土屋》(House of Dust)(1968)这样的电脑作品,所有看上去似乎毫不相干的艺术作品全都统一到这条潜在的原则下。生成结构使艺术家能够暂时抛开奇观与僭越、抽象与再现之间僵持不下的二元对立,并开始从代码、图表和作用力的生产性角度看待创作(如劳申伯格和贾斯珀·约翰斯的作品所示。从这方面来看,我们甚至可以说电视英雄凯奇为白南准、本· 沃捷(Ben Vautier)等激浪艺术家作品里的性别、主体性和自传式元素打开了大门。因为这些艺术家在处理上述现象时,更多不是将其视为心理学主题,而是把它们当成一种程序或操作模型。凯奇之所以能在任何事物中找到编程潜力,就是出于他对现代权力规则结构及其内在基因元素的高度敏感——这些元素引发的效果挑战了普通的控制概念。如果对此你还心存怀疑,请看《变奏 VII 》(Variations VII)。这段影片记录了1966年凯奇与贝尔实验室的工程师以及其他艺术家合作的一次表演。看他如何埋首于由现场各种物品制造并传导到麦克里的噪音,想象一下,他当时听到的是什么声音。

伊娜·布鲁姆是奥斯陆大学艺术史学教授。

文/ Ina Blom

译/ 杜可柯