观众就像感觉灵敏的狗,当你害怕、不安、走神的时候他们就会立刻察觉出来,然后走掉……

——玛丽娜•阿布拉莫维奇

我认为,21世纪的主旋律是方式的问题——我是如何成为这些人的产物的,或者说我是如何与这些人联系起来的?……这其中暗含了什么道德指向?

——蒂诺•赛格尔

1973年,阿孔奇(Vito Acconci)说他急需观众,在他的作品《主题曲》(Theme Song)中,他用录像机录下了自己唱歌的过程和特写镜头。他承认这个作品对观众没有任何吸引力,因为他们寻求的是电子在场和不在场的无穷倒退:“我知道我这是自己和自己开玩笑,你并不在那里。”

这种没有满足的欲望(电视进入千家万户的时候掀起了一场亲近虚拟的早期浪潮)构成了阿孔奇具有前卫性的行为艺术的特点,也体现在他们试图改变表演者与观众的关系的探索中。

《主题曲》传达了亲近的信号:“我能感觉到你的身体就在我旁边。”与之相比,《跟踪》(Following Piece,1969)则是有过之而无不及——阿孔奇悄悄地跟踪(或者偷偷靠近)任意一个在街上行走的人,直到他/她走进一个私人的空间为止。

在“现场”艺术大盛的今天,这种渴求依然很明显。今年春天在纽约,有好几场这样的行为表演都在同一时间进行; 随时可以看见赛格尔在古根海姆的行为艺术《这个进程》(This Progress,2006)中走动; 阿布拉莫维奇出现在现代艺术博物馆的展览《艺术家在场》(The Artist Is Present)中。塔尼亚•布鲁格拉(Tania Bruguera) 推出了好几个行为艺术作品,包括在纽伯格艺术博物馆(the Neuberger Museum of Art) 举办的《关于政治的虚构(On the Political Imaginary; 乔纳斯(Joan Jonas)重新诠释了她在纽约现代艺术博物馆“行为展览系列”中的“录像行为”。赛格尔的作品最适合我们现在的接受理论对其进行阐释,盛气凌人的阿布拉莫维奇也同样迷恋着在场的概念,无论在场被称作表演、身体艺术、关系美学、行为艺术(布鲁格拉语)还是建构情境(赛格尔语),在场是一切现场艺术的共性。

让我们设想自己回到了拥有大量公共性表演的远古宗教仪式中。除了施涂油礼的萨满巫师外和代祷者,我们还可以找到禁欲的处女、面带惊悚的初入者、击鼓者、替罪羊,以及“被动的”旁观者。这些人马上能够成为表演的一部分,这种集会唤起并创造了他们的集体信仰。但是,历史学家约翰•赫伊津哈(Johan Huizinga)在著名的《游戏的人》(Homo Ludens,1938)一书中拒绝将这些事件仅仅定位在“远古”或者“原始”时代,他所关注的范围非常宽泛,从希腊的神话到非洲的入会仪式,再到圣诞老人。哲学家奥斯丁(J. L. Austin)在1950年代提出了自己的言语行动理论,认为言说所具有的通常公共行为(例如在婚礼上新人所说的“我愿意”)能够“用言辞来做事情”,他认为这种言说是“行为”。

赫伊津哈将具有前卫性的行为表演描述成一种交感表演:“表演具有不确定的本质。‘日常生活’会重新强调出自己的权利,通过乌有的影响或者内部的他物,或者通过表演精神的瓦解,这是一种冷静严肃的思考和觉醒。”我们需要一些时空的框架来免于瓦解崩溃,例如“奉献、祭祀、神秘的舞蹈、竞赛、表演、神话……(所有这些)都带有节日气氛。”并且(就像在艺术世界中那样),这些框架能够让日常生活停顿下来,并且反映了对于信仰崩溃的集体性停顿:无论是施法者还是被施法者,人们永远既是明白人又是糊涂人。

奥斯丁和赫伊津哈共同强调的是原始人想要完全进入这些社会框架的欲望——从而用语词(和动作、图像)做事情。这种人类学和哲学的空想也可以被运用于当前,来帮助我们理解当代艺术中向戏剧风格的转变。这种世俗化了的戏剧化转变有两个方面。如果提起布莱希特的异化效果,就不得不提赫伊津哈所说的戏剧性表演,也就是说我们需要早期的艺术家(如阿孔奇)围绕其事件并且在这些事件之中所创造的反思性意识。但是现在我们用自己内在的“经验”(这个词经常挑战已经形成的知识,但是却并不总是强调批判性反思)来取代艺术作品和艺术家的权威结构。洪席耶(Jacques Rancière)寻求弥合思想性批判和“剧场行为的神奇力量”之间的缝隙。在他的著作《解放的观众》(the emancipated spectator,2004)中,这种缝隙被人格化了,而且具有很强烈的乌托邦意味。其实,当前的经验美学(aesthetics of experience)并没有在策展和艺术的脚本之间找到平衡,也没有实现公共参与的道德目标——明白与被糊弄之间。这也是我要讨论的核心问题。

在今天的行为艺术圈中出现了更多的明白人和糊涂人,无论是赛格尔(Tino Sehgal)还是阿布拉莫维奇(Abramović),也无论是布鲁格拉(Bruguera)还是乔纳斯(Jonas),都将我们放在了这样的位置,只是比例不同而已。阿布拉莫维奇曾经创作了一件矛盾重重的作品,一方面将行为艺术定位为形式的、可重复的艺术(她很喜欢以巴赫为例),同时,她也将行为艺术定位为对不同个体的占有。正是这些矛盾的观念极大地塑造了她2005年在古根海姆博物馆表演的行为作品《七个小品》(Seven Easy Pieces,作品的标题让人想起了巴赫的作品)。这件作品重新上演了60年代末和70年代初的几位行为艺术家的作品,包括阿孔奇(Acconci)的《苗床》(Seedbed1972)和埃克斯珀特(Valie Export)的《生殖器恐慌》(Action Pants: Genital Panic,1969、2001)。如果说阿布拉莫维奇对这些经典的行为艺术进行了“重演”,并且转换了这些作品的作者,那么,挑战真实的在场就成为她2010年纽约现代艺术博物馆(MoMA)展览的核心动力。尽管该展览强调所谓的“艺术家在场”,然而,这是一种妥协,其潜台词是“除非她不在”。

像赛格尔(以及他那一代的舞蹈行为艺术家Catherine Sullivan)一样,阿布拉莫维奇和纽约现代艺术博物馆的策展小组认为有必要对表演她作品的那些助手进行培训,因为阿布拉莫维奇本人不能表演所有的作品!纽约现代艺术博物馆怎么重新上演上个世纪70年代末由阿布拉莫维奇及其同伴乌雷(Ulay,即德国行为艺术家Uwe Laysiepen)共同完成的作品《无量之物》?因为他们已经分道扬镳了。然而,这次回顾展并没有消减作者的身份,因为展览的结构要求将这件作品带回到自我意识之中(利用阿布拉莫维奇的个人符号),从而在个人的中立过程中获得价值。这些雇来的助手的自我意识并不是问题,而性别问题又被重新提起,因此人体过道可以由两个男性或者两个女性来构成。这件重新表演的作品和“原作”不可能一样,从而唤起了艺术史的实证主义幻象——更不必说该回顾展力图创造的“回顾”这个概念了。纽约现代艺术博物馆既精明又保守,没有弄清楚他们到底要追求哪一种回顾性目光。也许他们仅仅是想赶上这趟末班车,就算不是第一次,至少也是规模最大的一次。

阿布拉莫维奇的作品探讨了历史和博物馆本身的问题,这与以前的欧洲“社会雕塑家(social sculptors)”(如Joseph Beuys)有相似之处。布鲁格拉和乔纳斯的创作也有即兴的成分,他们可以利用场所、舞蹈、剧场、装置、录像等手段表现身体和事件等主题,而不同考虑条条框框的东西,有别于赛格尔那种更为理性的、更无懈可击的理论化情境。赛格尔以最为理性的方式作用于这种经验的转换。的确,70年代的行为艺术和身体艺术与之前的激浪派和偶发艺术(后期的偶发艺术与最初的吵吵闹闹相比更加中规中矩)。在某种程度上,行为艺术拒绝了偶发艺术中随处可见的物化效应(有些行为艺术家称之为奥登伯格效应:他在1961-1962年间用塑料创作的《商店》立刻成为了奢侈的收藏品)。但是,70年代的行为艺术家虽然否定了物化效应,但是他们却没有否定对文献记录的崇拜。阿布拉莫维奇作品的核心问题和矛盾就在于她所依赖的文献,这也是赛格尔不断批判的东西,因为他认为文献是再生产、市场化和收藏的手段(当然,这是一种具有正义感的乌托邦,因为他的文献在网上到处都是,在博客里、访谈中、博物馆的页面上,还有佛立克拍摄的照片。但问题的关键是,他没有“认领”这些档案,也没有通过出售这些档案支持他的创作。唯一出售的东西是将这些行为搬上舞台,阿布拉莫维奇公开表示羡慕的正是这种市场的奇迹)。

赛格尔依靠的是他所谓的“阐释者”(“表演者”暗示了剧本的存在,而“合作者”则暗示了没有约束)在体制的系统内进行了他的情境表演。从博物馆与市场体制来看,他的行为具有明显的后现代倾向,他的作品对这两者供认不讳。这并非是他的首创(Andrea Fraser深谙此道),也没什么值得大惊小怪,因为赛格尔以欢闹的形式进行了市场化,例如使用简单的脚本[《这是如此的当代》(This Is So Contemporary, 2004)要求博物馆的保安唱出作品的标题和作者的名字]或者依靠参与者表演出来[《这就是交换》(This Is Exchange, 2003)要求博物馆工作人员和观众谈市场交换的事情,然后给他们的门票打折]。特定的舞美往往也是他作品的一个组成部分,虽然这并不明显。例如,赛格尔最近在古根海姆博物馆进行的一系列“情境表演”就是如此。表演《亲吻》(The Kiss, 2002)的演员的拥抱动作显然是经过了严格的编排,而在斜坡上进行的《这个进程》(This Progress)则更像日常的谈话活动,以日常的偶然性掩盖了作品的巧妙设计。

在《这个进程》中穿梭了好几次之后,我的感觉是有些地方是固定的,有些则是任意的。阐释者们一看就是有意按照年龄排列起来的。沿着博物馆的斜坡往上走,首先看到的是一个孩子,他/她向人们介绍自己,并且宣布:“这是蒂诺•赛格尔的作品,你愿意跟我来吗?”如果你答应他,他就会问你:“什么是进程?”然后,他将你的回答转述给下一位阐释者——一些少年,他们会兴致勃勃地给出他们自己的观点。第二次传递(即这些少年到青年人)就体现出舞台设计的痕迹了,艺术家让这些青年人突然介入那些少年的激烈阐释。对话越来越激烈,在他们中间似乎产生了某种奇怪的联系(你会怀疑第一个孩子是不是通过什么背景循环系统告诉后面的中年人和老年人你说话的内容)。最后的一个阐释者是一位“老人”,他宣布“这件作品叫做《这个进程》。”此时观众会感到与陌生人密切交往的愉悦。这件作品构成了一个公共空间,令观众在自己的剧场中表演,其中言说似乎在肯定着个人的“进程”。

虽然这件作品第一次是在伦敦当代艺术学院进行的,但却非常适合于古根海姆的螺旋形斜坡。我看过他在威尼斯和柏林的展出,但还是觉得在古根海姆的这次是最成功的。这件作品让人联想到了世界末日(例如特吕福的《华氏451》):几个人在走路、聆听和谈话的时候专注地看着地面,积极利用“物质世界”所提供的文化资源。他的作品在与观众进行密切互动的同时, 赛格尔的作品同时也是典型的言语-行动理论(speech-act theory)作品,是公共的产物,所传递的信息不是叙事性的也不是描述性的,而是行为表演性的——通过艺术表达思想。

请允许我将一个图像搬上舞台:参观赛格尔在古根海姆行为表演的观众与参观阿布拉莫维奇此次展览的观众也许发生了重合,也就是说,如果赛格尔通过让观众进行言说来构成艺术,那么阿布拉莫维奇则往往将公众当作重新表演的行为艺术作品的被动见证人。这样说并不是为了抹煞阿布拉莫维奇的艺术抱负,也不是说她的作品没有任何启示性价值。事实上,她的作品揭示了这样一个事实:重新表演行为艺术依靠的是档案记录,这是赛格尔避之不及的。阿布拉莫维奇重新上演的行为艺术挑战了博物馆的作用,即将临时性的行为表演事件变成实体的、可替换的资产(收集到的档案可以作为重新表演的“授权”认定),而且她的作品也揭示了行为艺术没有稳定的真实性可言。她2005年在古根海姆的系列作品突出了70年代艺术事件的朴实与短暂(大多数都在画廊进行表演、在摄影棚进行记录,或者发生在十字街头,总之不是在博物馆)。艺术史家Mechtild Widrich指出(以Amelia Jones和其他人的学说为基础),2005年这些重新进行的行为表演大多数都是依靠以前的舞台照片(最典型的例子是埃克斯珀特的作品),这也产生了再创作的纹心结构(mise en abyme),其中,可靠的、原初的“行为表演”已然无存。阿布拉莫维奇创造的是另一个系列的行为——不断的重复,不断地构成“行为”的观众,并且重写了我们称为“作品”的记忆。如果借用福柯所说的作者功能的概念,那么这些不断重演的行为作品就可以称为“艺术作品功能”:这些重复构成了现场艺术作品的集体物质和经验性物质。所以,艺术的当代性总是依靠流动的进行和微妙的表演,即当观众面对过去的时候在当前做所的事情。任何艺术作品,无论多么短暂易逝,都是来自于过去,而且必然会在当下作用于我们。无论是《梅杜萨之筏》还是《这个进程》的重新表演,这都是当代性的唯一内涵。

今年赛格尔、阿布拉莫维奇、布鲁格拉和乔纳斯将这些行为、档案和审美经验进行了重新展现,营造了布尔迪厄所说的“事件地点(evental site)”这种空间和人际的范围,社会与政治的结构就诞生其中,但是只有通过事件这个“裂口”才能得以实现。对于她自己的身体,阿布拉莫维奇既想抛弃又觉得十分必要。在本次回顾展上,那些经过训练的身体重新上演了《无量之物》等作品,从而唤起了行为的观众和观众的行为,这也就是“艺术家在场”这个题目的由来。当观众与展览“达成协议”的时候(我本人为此等了5个小时)自己也就变成了经过训练的和行为性的(performative)身体了。我们排着队,站在被聚光灯照亮的正方场地的外边,阿布拉莫维奇本人坐在当中的桌子旁边,保安告诉即将进场的观众不要说话,将手放在桌子上,带上自己的东西,也可以让她签名(“有的人带着她的画册让她签名”)。的确,如果你做出任何动作,这个行为就结束了。像楼上进行的再演《无量之物》一样,《艺术家在场》也让观众与表演者进行互动(与《七个小品》不同),但是在后者中,行为与在场的物化心理之间的关系只是部分的。主体间强烈的凝视被照片、“动态”摄像头和意大利摄影师将要以此为题材出版的图册记录下来(更不用说周围观众们不停地拍摄),这正是赛格尔所排斥的“记录”。《艺术家在场》将观众拉入了一个强烈调和并且受监视的艺术行动中,至少观众在行为方面进行了妥协。

最近在很多艺术机构进行的行为艺术形成了一个大的气候,尽管赛格尔和阿布拉莫维奇的作品迥然不同(前者注重的是作品,后者注重的是影响),但是他们都认同一个道理:行为艺术和录像一样,正在迅速被历史网络所征服。录像和行为艺术的地位从边缘变为了形式主义现代主义的圭臬,现在成了搭档,记录并复活了动态的东西(也许只有乔纳斯成功地在两者之间取得了平衡)。具有历史的行为现在却变成了官方的形式,而且这种历史的、具有象征意味的媒介能够被收藏(因此也有了委托人),正如赛格尔所说,这已经成为一个必然的趋势。

他说这是必然的趋势,因为他自己就在其中起到了推波助澜的作用。记录和历史并不一定总是涉及到委托信贷。可以说动态艺术事件总是伴随着其一贫如洗的历史叙事——阿伦•卡普罗(Allan Kaprow)的《集合、环境、偶发》(Assemblages, Environments, Happenings,1965),罗斯李•哥德堡(RoseLee Goldberg)的《行为艺术》(1979),在1990年代末出版了大量关于行为艺术的理论性著作,涉及到的艺术家包括乔纳斯、凯西•戴尔(Kathy O’Dell)和佩吉•费伦(Peggy Phelan)。保罗•斯梅尔(Paul Schimmel)1998年在洛杉矶当代艺术博物馆策划的展览《行动:表现与物体之间》(Out of Actions)将这种艺术趋势推上了顶峰。这些著述和展览并不企图创造现场的行为,斯梅尔选择麦克•凯利(Mike Kelley)和保罗•麦卡锡(Paul McCarthy)为他的展览进行了一个行为表演,这个表演仅仅是一个宣言而已,其中艺术家们对博物馆进行了批判,认为机构将“行为艺术导向了物质主义的艺术史解读,然而,很多重要的艺术并不企图在博物馆的实体空间内被看到。”

时移世易 。在过去的十年中,有些东西扭转了艺术家出于“良知”而对唯物主义艺术史进行的否定,并且将事件艺术(event-based art)拉入了“博物馆的实体空间之中”,并且增进了体制对于现场艺术的兴趣。我们不能全怪尼古拉斯•鲍里欧德(Nicolas Bourriaud),他引起全面争议的作品《关系美学》(Relational Aesthetics,2002)其实只是抓住了实际存在的欲望之流,即指当前的艺术家对于实体而非虚幻的追求。阿布拉莫维奇此次在纽约现代艺术博物馆的展览是接续着6个较小规模的“行为表演”系列而举行的,但却是“一系列行为艺术展览中”第一个“企图创造不曾存在过的历史脉络”的展览。为什么说不曾存在过呢?在此,我并没有否认历史的存在,而是说此次展览所呈现出来的这段历史直到现在都没有进入博物馆的委托档案文件。(往大了说一点,难道说这些资本不足的“行为艺术”系列不应该进入档案吗?)一个处于游牧状态的艺术家突然对实地装置发生兴趣很容易让人认为这是那个艺术家精心策划的行为表演。在这个过程中观众是否得到了自由,是否再次想起了賈克•洪席耶?

资本已经渗透到了行为艺术的每个角落和缝隙,因此谈自由解放也许不合时宜。为行为艺术确立标准应该是一个循序渐进的过程。但现在对于行为艺术的重新表演和收藏的呼声超过了以往的任何时候,而且与公众的互动也从未像现在这样成功——既没有束缚也没有解放观众。这一点从2005年哥德堡创立的行为艺术双年展(Performa biennial)上就可见一斑,而阿布拉莫维奇的《七个小品》也正好是在这个时候进行表演,并且极大地促进了纽约的艺术机构对于重新表演的行为艺术的兴趣。这样,对于“体验”的期待和艺术世界里带有浮夸风气的重演就嵌入了双年展的文化之中,并且还有人将空洞的表演再次搬上舞台,作为圣物或者纪念物加以顶礼膜拜(博于斯在76年威尼斯双年展和98年圣保罗双年展的主题食人俗)。由此可见,阿布拉莫维奇毫无顾虑地采用这种庸俗的形式(kitsch)正好符合了这个体系,例如她的“现场装置”《进入另一侧》(Entering the Other Side,2005)中,她穿着巨型蓝色长袍将自己表现成圣母玛利亚的形象,但仿佛《胡桃钳芭蕾舞剧》里的姜妈妈,这也令人想到她在《艺术家在场》中穿的长袍。

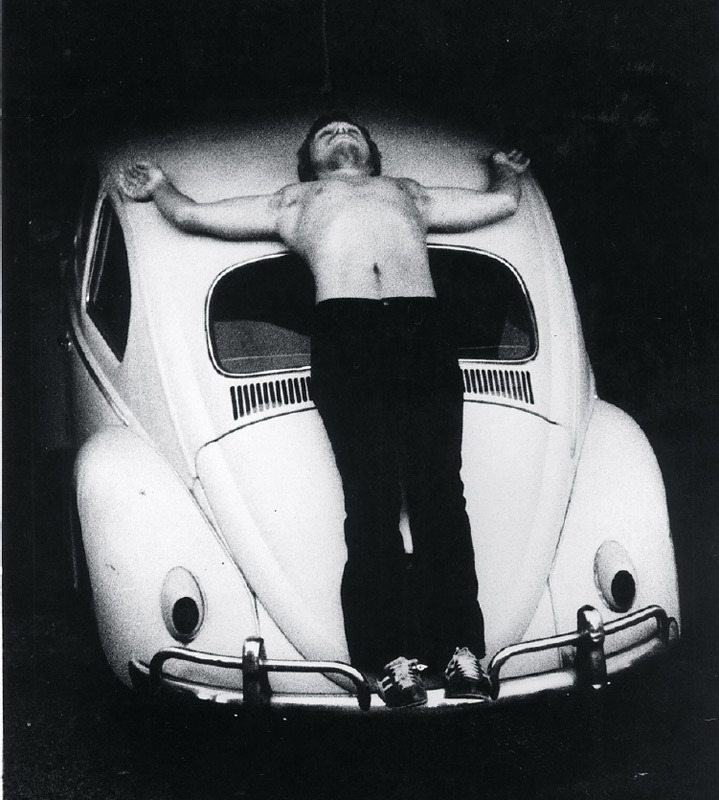

且不谈穿着打扮,阿布拉莫维奇为2005年行为艺术双年展上带来的重新表演的想法让(主要指之前的)行为艺术家们重新思考他们与“现场时刻”之间的关系。阿孔奇和埃克斯珀特对此没有异议,但是克里斯•伯顿(Chris Burden)则拒绝阿布拉莫维奇重新表演自己的十字架作品(尽管她的《托马斯之唇》,1975/2005充满了基督教气息)。伯顿让汤姆•马里奥尼(Tom Marioni)代表自己发表一个宣言,这个宣言后来在艺术世界里广为流传:“1970年代初的行为艺术具有实质性。因为我们做的雕塑行为是一次性的,不可复制。如果另一个艺术家重新表演伯顿先生的作品,那这件重新表演的行为作品就成了剧场,变成了一个人饰演另一个人。”而作品图注恰恰也正是这样写的:“阿布拉莫维奇作为博于斯。”迈克尔•弗雷德(Michael Fried)在1967年发表的论文《艺术与物性》(Art and Objecthood) 中对剧场性进行了批判,这种批判也同样适用于阿布拉莫维奇。她为自己进行了辩护,强调她对这些行为艺术作品进行的重新表演有别于娱乐:“剧场可以重复,你可以在其中饰演他人,剧场是暗箱,而行为则是真实的。”

幻影般的“真实”既掩藏了在场的物化(公共表演性)也掩藏了联系的乌托邦(表演性的公众)。而博物馆正是这种物化与乌托邦不断对峙的场所,它的冠冕堂皇的仪式构成了顺从的公民,而其物质性的“实物课堂”则提供了对于联系、权力和知识的亲身体验。的确,主张扩建博物馆的一派认为,博物馆应该包括体验和事件,实现洪席耶的梦想,将博物馆建设成为“一个剧场,其中,观众不再是观众,他们能够在这里接受知识,而不是被图像所吸引,并且积极参加集体表演。”但是阿布拉莫维奇和赛格尔之间的交错则让乌托邦变得云山雾罩。阿布拉莫维奇认为,当前现场艺术的大盛是对经济萧条的回应,对市场提出了质疑,希望行为艺术回到无法被收购的状态,但她希望自己蔚为壮观的作品能够与这种趋势唱反调。而赛格尔则让人想到洪席耶,他希望“艺术家自己的在场所产生的影响能够赋予观众某种力量——但他又让自己的作品变得非常容易被博物馆和私人所收藏,使‘赋予观众力量’变成空谈。

体制化揭示了一个自明之理:我们公众是行为艺术的主要对象,“信息经济”和“体验经济”可不是白来的,但是这些具有讽刺性的词汇却无法决定展览带给观众的感受。在60年代末的运动中,那些艺术体制和运动的参与者似乎都成了煽动者,而现在,这些策略却进了美学的保险箱,为那些依然存留的体验提供了另外的可能性。对于审美体验的当代诉求总是需要我们自己的实验作为杠杆。我们应该对自己的行为性(performativity)负责,应该对我们用来构成“释放”经验的政治负责。在行为艺术这个游戏中,我们要么明白,要么糊涂,只有这样我们才能用艺术做点什么。

卡洛琳A•琼斯(Caroline A. Jones): 麻省理工学院艺术史教授

文/ 卡洛琳A•琼斯 | Caroline A. Jones

译/ 梁舒涵