看起来,美术馆越来越喜欢那些关于美术馆本身的展览了——一来可以通过对其历史的反思证明自己的重要性,二来可以显示它们的开放,对之前需要花大力气才能接纳的形式和做法敞开了怀抱。作为这种变化的一部分,美术机构打心底希望这种围绕非物质性作品组织起来的展览上门“挑战”。这方面的例子包括巴黎蓬皮杜艺术中心的“空白”展,玛莉娜·阿布拉莫维奇最近在纽约现代艺术馆的回顾展,以及蒂诺•赛格尔这样的艺术家在机构体制内获得的成功。

什么都没变,但什么都和过去不同了:只有将美术馆的这种包容性昭示天下,才能完成对机构批判的致命一击。对于观念艺术家来说,这是一条脱离与美术馆暧昧关系的出路。但对生于七十年代的人来说,美术馆已经不再是最大的敌人,这无疑也是为什么艺术家越来越不愿意上钩的主要原因。接下来会是一段哀悼期吗?就像后现代语境下很多激进话语最后都变成了一个哀悼的姿态?

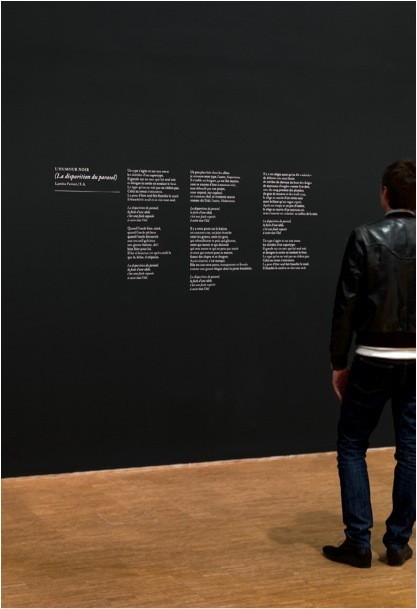

“没有刀锋的刀;也丢掉了刀把”:安德烈•布勒东在1946年的国际超现实主义展览上对乔格•克里斯托弗• 利希腾贝格警句中出现的这一不可能之物进行了反思。利希腾贝格是十八世纪的一名德国物理学家-哲学家,他的系列警句被收入布勒东编写的《黑色幽默文集》(1940)。利希腾贝格发明的短语同样适用于另一部“黑色幽默文集”——萨阿丹•阿菲夫最近在蓬皮杜艺术中心的展览(展期到1月3日)。这是一场让人难以捉摸,难以阐述的展览,介于哀悼与讽刺之间。蓬皮杜315空间的墙壁全部涂黑,上面印着大约十五首诗歌:这些诗或歌词都是阿菲夫委托其他艺术家、作家、批评家和朋友写的。每首诗都以自己的方式评论房间正中放着的物品:一口加纳风格的棺材,被做成蓬皮杜缩微模型的形状,以木头为主要原料(作品本身名为《黑色幽默》,2010)。展览开幕当晚,两名演员站在两根和中心外面广场上差不多的立柱上,大声朗诵墙上的文字,仿佛正在参加一次守灵,为空荡荡的棺材注入人声。但里面的尸体是谁?尽管棺材外形像蓬皮杜,但大小正好放下一个人——也许和艺术家本人身长一致。然而在表演同期散发的小册子背面,阿菲夫引用了杜尚墓碑上的话:“再说,死去的总是别人。”(D'ailleures, c'est toujours les autres qui meurent) 在这场展览中,美术馆变成了一片大墓地,里面葬着艺术在二十世纪宣布死亡的所有遗体。

——Francois Piron

萨阿丹•阿菲夫自述

“黑色幽默文集”代表了我现在做展览的方向;它是一个时刻,一个进行中的阶段;我故意让它“永远处于未完成状态。”目前我的创作实践从概念上比较偏重而且致力于扩展展览的形式。蓬皮杜中心是一个特别能触动我的地方,因为小时候来巴黎,就是在这儿发现了艺术。八十年代初的蓬皮杜是一个完全开放的地方;那时候还没有现在这种安保强迫症。当时的蓬皮杜是一个真正的公共空间。大家进蓬皮杜就跟进地铁站一样,可以抽烟,可以吃东西,也可以休息;当我得知进展厅免费时,我立刻有种回到家的感觉:伦佐•皮亚罗和理查德•罗杰斯原初的理念在实际运作中完全实现。去蓬皮杜变成了我每日最爱的功课。在准备这次展览期间,我希望能够唤醒十四岁那年的所有记忆,同时回顾多年以来从达达到情境主义的前卫艺术家和艺术运动与美术馆概念之间矛盾与冲突的关系。

我现在的作品不依赖于物品:它通过一系列可见或不可见元素的堆积或交织逐步发展成形。我近几年一直在用的方法之一就是合作与委托,特别是文本方面——诗歌或歌词——找的基本是我认识的人:朋友,艺术家,作家等等。从这个意义上讲,展览其实相当于一个托辞。因为这些文本也变成了我的作品,同时作为出发点催生其他生产:行为表演、歌曲,有时也包括物品。这些东西反过来又能产生其他文本,如此循环往复。就蓬皮杜的展览来说,我最初想对这些文本做一次回顾,再加上现场行为,这就有点儿像类似于守灵的仪式,参加的人在棺木旁边朗读他们写的文字。为此我去了一趟加纳,委托Kudjoe Affutu 做了一具蓬皮杜中心形状的棺材。加纳有一种全世界独一无二的传统:把棺木做成各种物品的形状,以对应逝者生前的生活。Affutu是该传统的继承者之一:他给帕亚•乔(Paa Joe)当过助手,后者的棺木作品在1989年蓬皮杜“大地魔术师”展览上展出后便与凯恩•奎伊(Kane Kwei)的同类作品一道蜚声国际。这也是整个项目许多层次中的一层。对我来说,这个物品在加纳制造,而不是在巴黎某家商店订做非常重要。在加纳,任何人都可以为逝去的爱人或亲人订做同样类型的棺木。我委托当地人完成这项工作,然后把做好的成品运回蓬皮杜,这个过程在作品意义中占了很大比重,甚至可以说起到了决定性作用。

这次展览的故事里有我的个人历史,也有蓬皮杜的历史,还有艺术在过去一百年所宣布的种种死亡,包括艺术自身的死亡。展览题目取自安德烈•布勒东1940年出版的《黑色幽默文集》。这本书本身就相当于给达达主义订做的一口棺材,从某种程度上回顾了整场运动的基础。除此以外,在这些多层次的意义维度中间,还有现代艺术与非洲艺术的关系史,包括德朗、马蒂斯、毕加索以及这些关系带来的巨大争议——毕加索的著名宣言“黑人艺术,从未听说过!”便是其最佳代表。最后,还有蓬皮杜的历史,它的建筑以及八十年代在“大地魔术师”等展览中表现出来的国际主义乌托邦梦想的破灭。“大地魔术师”是一次非常重要的展览,但当时的体验似乎已从蓬皮杜的记忆里迅速消褪,仿佛一切从未发生过。

展览上的这口棺材将上述各条意义线索汇集到一起,但并没有直接说明展览到底是为艺术家还是机构服务,或者干脆就是为了反映艺术奖项所代表的那些确认——这次展览得以实现是因为我2009年获得了马塞尔•杜尚奖。但棺材作为隐喻承载了所有这些文本、声音和互相重叠的历史。它和我的很多其他作品一样,是一种“死亡象征”(vanitas),悲剧中掺杂着喜剧色彩。这场展览也和我的很多其他展览一样,建立在交流、对话、流通的基础上。我在这里跟你讲的故事也是我跟文本的作者们讲的故事。他们通过与我的关系这层滤镜,把故事按照自己的喜好或风格表达出来。他人的印记是我作品的主题,正如花可以成为画家的主题一样。我说的不是作者的消失,而是将他人融入作品之中,是把这些委托当成和画一幅好的素描同等重要的元素来看待。我的工作室创作中非常重要的一部分就是对其他人做出解释和引导,建立游戏规则,让他们明白自己在整个过程中作为工具发挥的作用以及同时保有的自由。每位作者都可以随意处置他们的文本,可以发表,也可以卖给麦当娜——而我也可以按照自己的意愿在作品中对它们做出诠释。我相信,这次展览的根本就在于棺材和墙上十五个文本之间形成的信息饱和。由此产生的信息过量决定了展品、艺术家和观众三者的关系,从而使展览最终变成一个抽象的形式。

译/ 杜可柯