吉尔•德勒兹和菲利克斯•加塔利已成为历史上最富神话色彩的搭档之一。二十世纪后期热火朝天的几十年,左派语言中充满了他们自己发明的词汇:欲望机器、无器官的身体、欲望流、编码和解码、游牧和分子。68一代人也许已经从街头被赶回索邦,但他们观念在这种有关疯癫与欲望的奇异话语中得以存活了一段时间。在这种话语支持下诞生的政治与其说源自马克思和弗洛伊德,不如说来自尼采和伯格森。

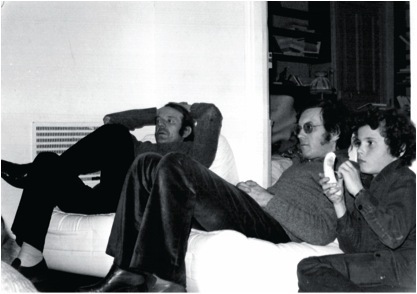

就连在外貌上,吉尔•德勒兹和菲利克斯•加塔利两人也宛若天造地设的一对。本书收录的几张照片里,轮廓分明的德勒兹(小丑般忧伤的脸庞配上修剪得一丝不苟的指甲)站在男孩般清瘦且留一头长发的加塔利旁边,怎么看都像结婚多年的老夫老妻。当然,他们坚决反对家庭,但和大多数家庭生活的死敌一样(除了耶稣这样的特例以外),他们的实际行动总和理论有些出入。书中其他快照让我们得以一窥德勒兹和加塔利年轻时的风采——两个多半由欲望哲学催生的人。

但在其他方面,这两个超级左派自由主义者就像汤姆和杰瑞一样水火不容。温柔体面的德勒兹是现代最大胆的前卫哲学家,但他并非一个特别热心的政治动物。他与1968事件保持距离,比起颠覆机构,更喜欢颠覆观念,从来不爱争论和对峙。弗朗索瓦•多斯的这本事无巨细的大部头传记中收集了不少趣闻轶事。其中一则讲到当今在世最伟大的法国哲学家——毛主义者阿兰•巴丢有一次闯进德勒兹在巴黎第八大学的讲座,像个知识分子流氓一样痛斥德勒兹是个小资产阶级。德勒兹自始至终保持了嘲讽的镇定。当法国学生都在忙着掷石子儿时,他正埋首于自己的博士论文。

相比之下,加塔利则是令统治阶级头痛欲裂的政治活动家。如果说他还没有在摇篮里就开始散发传单,那至少在十几岁时便出入共产主义分子的队伍。作为索邦的一名学生——彼时就以托茨基式的好战闻名——他非常推崇一个当时还名不见经传的心理分析师——雅克•拉康,而且很快就成为拉康最得力的副手和继承人。他还在La Borde开了一家专门收容精神病人的非常规诊疗所。这家机构以其本身开明、非等级制的运作方式成为六十年代反精神医学运动的源头之一。(当时流传的笑话是你没法区分谁是医生谁是病人——只有一点:医务人员其实是表现最不正常的。)从中可以看出,面对大部分医疗机构仍然经常使用电击疗法的现实,还有多少启蒙工作需要完成。

正如多斯写道的,加塔利并未受过正式的精神病学教育,也许这样刚刚好,因为当时部分左派人士认为专业训练有碍对精神病患者的治疗,就好像太会唱歌的人往往成不了大歌唱家。但加塔利在政治组织上的才能使他能够成为一名优秀的管理者。La Borde除了被人怀疑精神不正常,还有乱搞男女关系:在这里,爱被视为是资本主义的东西,当一对情侣眼看要发展出一对一的恋情时,就会出现一支爱情神风敢死队将他们拆散,让他们回到革命的性乱状态。对La Borde的工作人员来说,和拉康一块儿做分析成了必做的功课,每周前去拜访老师的员工足足坐满整节车厢。

1968年学运爆发时,加塔利号召La Borde成员参加暴动。后来,他还为巴勒斯坦人的事业奔走呼告。因为他的研究中心旗下刊物发表为同性恋辩护的文章,警察还去搜查了他家,当时一名法官说他们的杂志是“一小撮变态分子的性欲发泄口”。1977年,意大利动荡升级,加塔利牵扯其中并被博洛尼亚街头年轻的武装分子视为革命英雄,受到众人的热爱、伤害和追捧。意大利著名马克思主义者安东尼•内格里(Antonio Negri)被当局错误指为从事恐怖主义活动时,加塔利不仅协助他逃离意大利,还把他安排到巴黎一名同志的公寓里住,在那里受到家人般悉心的照顾。后来,法国政府禁止自由电台播报期间,同一间公寓还被用作广播录音棚。1981年,弗朗索瓦•密特朗上台,加塔利在政府圈内不知疲倦地推进新的文化和教育机制理念。在左派对新总统的幻想尚未破灭那段时间里,他甚至为密特朗在索邦大学的演讲撰写了一篇以文化为主题的讲稿,现在回顾起来,此举与乔姆斯基为比尔•克林顿“捉刀”颇有异曲同工之妙。

上世纪七十年代,随着左派理想在法国逐渐沉寂,加塔利转向环保主义政治。十年后,这位失去了政治希望但从未丢失过政治信仰的超能活动家陷入深深的绝望。1992年,他死于心脏病发。之前不久,他放弃了La Borde附近的豪华别墅,被迫搬离巴黎宽敞的公寓,一连串的变动令他茫然失措。值得一提的是,这种所谓游牧主义式的状态正是他和德勒兹几十年内毫无保留地赞美对象。我们宁可回忆加塔利最风光的那段岁月:1974年,他访问美国,见了金斯伯格,金斯伯格一脸错愕,因为根本不知道他是谁;经过介绍认识了布朗克斯帮;去旧金山见劳伦斯•弗林盖蒂途中赶上帕蒂•史密斯在伯克利开演唱会;租了他当时可以负担的最大的车,把收音机音量调到最大沿高速公路飞驰。

这种形象并不适用于他的伴侣。德勒兹的一生更加安静,偏向沉思。和同他并肩作战的同志一样,他来自一个无可挑剔的资产阶级家庭(除了皮埃尔•布迪厄,有名的法国知识分子里哪个不是?),但他的家庭生活并不愉快。长期处于哥哥的阴影下,德勒兹感觉自己在父母眼里完全不受重视,后来甚至发展到只要稍微提及童年往事他就受不了。也许,他后期哲学中过度肯定的活力论调以及对匮乏、缺席和否定等概念的敌意就是对早年无人重视的部分补偿。(就否定性而言,多斯评论道,德勒兹和加塔利在有关“少数”文学的论述中呈现了一个“喜剧,欢乐的卡夫卡”,这就好比展现一个极端搞笑的李尔王。)德勒兹初出茅庐便被奉为新一代萨特,尽管他的第一本出版物围绕口红进行了一番简短的现象学分析,明显是对老思想家的戏谑模仿,让人忍不住怀疑后来他在成名作《反俄狄浦斯》(1972)中对俄狄浦斯竞争情结的嘲讽是否真如他所想象的那般富有神话色彩。

从早期就可以看出,这位高中哲学教师注定要成为西方文明体系里又一位伟大的反哲学家,在他之前有一长串备受尊崇的名字: 克尔凯郭尔、尼采、马克思、弗洛伊德、维特根斯坦、阿多诺、本雅明、德里达。反哲学家不仅仅指那些反对哲学的人,要是那样的话,唐纳德•拉姆斯菲尔德和克林特•伊斯特伍德也无疑应该算作内。反哲学家是指那些出于在哲学上令人着迷的各种原因对哲学持敌对态度的人。德勒兹曾经说过,在他看来,哲学的历史“类似鸡奸或者圣灵怀孕。我认为我自己是从背后偷袭一位作者,让他珠胎暗结,这个小孩儿既是他亲生的,又如同魔鬼一般。”我们很难想象伯特兰•罗素或威廉•詹姆斯的笔下流露出同样的情感。德勒兹够胆跟所有当时流行的观念潮流(黑格尔、马克思、存在主义、现象学)断绝关系,花一生去钻研伯格森、斯宾诺莎和尼采。奇怪的是,他博士论文写的却是苏格兰思想家中最文雅、最保守的一位——大卫•休谟,休谟在巴黎的讲坛上根本不算什么如雷贯耳的名字。但休谟的英式经验主义与德勒兹对直接性的热忱以及他渴望抢在观念的概括性控制之前把握经验的冲动之间并没有巨大的差异。出于同样的原因,他也对中世纪晚期方济各学派神学家邓斯•斯各脱(Duns Scotus)感兴趣,后者把个体性概念引入学者思考范围,从而推动开启了通往现代性和唐纳德•特朗普(Donald Trump)的漫长道路。

作为索邦的一位年轻教授,德勒兹可谓是一个异常成功的演说家。在他迷倒众生的课堂上抢到座位几乎和找到一家没有健力士黑啤卖的爱尔兰酒吧一样困难。抛弃马克思、弗洛伊德,转投尼采、伯格森门下的德勒兹在六十年代就已是所谓反对哲学宏大叙事运动的领军人物之一。1968年政治变革失败后,这场运动成为了后现代主义兴起的标志。多斯写道,加塔利有一次曾充满鄙夷和惊讶地跟一位朋友说起他们的老朋友米歇尔•福柯竟然在那么多已经破产的枯燥概念里重新发掘起真理这个观念。对此,我们只能以庸俗马克思主义精神进行反驳:在你的处境下,对于那些公寓有六个房间的巴黎知识分子来说,寻找真理也许并不是什么迫切需求,但这地球上还有一些人没那么幸运。有些人的确需要尽可能精确地了解事物目前的格局,以便能够站到现状对面去。德勒兹和加塔利会认为,上述观点代表了一种反动的形而上学,让人为能成为一名反动的形而上哲学家而沾沾自喜。

1969年,这两个在各自领域内的坏小孩终于相遇了。三年后,他们的第一个的结晶来到这个世上,刚落地便造出很大动静,这就是《反俄狄浦斯》。两人在书中猛烈抨击正统的精神分析是对革命欲望的背叛。当时,福柯高兴地称这本书是一次“纯粹的事件”,但最终与密友德勒兹失和,尤其在他自己为右派“新哲学家”辩护的丑闻之后。直到福柯去世,两人也没有重修旧好。拉康在这本爆炸性的著作出版之前曾经请加塔利到塞纳河边一家昂贵的高级餐厅吃饭,试图从他嘴里套出新书内容。《反俄狄浦斯》问世后,拉康断绝了与加塔利的一切联系,并放出话来要让他名誉扫地。至于作品本身,拉康以他一贯的家长作风,命令自己的信徒不得对其进行任何讨论。

多斯认为,《反俄狄浦斯》实际上并没有像很多批评者所指责的那样把精神分裂理想化,这一点他说得没错。相反,精神分裂者是那个把资本主义解码和去域化逻辑推到某个超现实极限的人。然而,多斯暗示书里完全没有这种把精神痛苦浪漫化的倾向也有失偏颇。但他对第八大学各个左派阵营和左派学术明星之间内部斗争生动、夸张、令人捧腹的描写弥补了这一缺陷。按照政治左派一贯的同志精神,几乎每个人都跟其他人势不两立,只有德勒兹在这种剑拔弩张的情势下保持了相对的镇定。

《反俄狄浦斯》不仅是两个知识界怪才的结晶,也是整个1968本身的产物。八年后,随着政治反动的乌云在西方渐渐散去,德勒兹苦涩地断言这一切是一次彻底的失败。在发表过一系列撼动了传统哲学根基的著作之后,德勒兹将注意力转向电影,在这之前,影像的世界从未经历过如此深刻敏锐的哲学梳理。他还评论文学和绘画。沉迷于音乐的他本也可以对这一领域进行深入探讨。肺病使德勒兹经常受到窒息的折磨,他以巨大的勇气克服了疾病带来的痛苦。1995年,他结束了自己的生命,多斯提到,拉宾也在同一天遇刺。有人把德勒兹视为哲学天才,也有人认为他作品在政治上是死胡同,还有些怪人两种观点都赞同,我便是其中之一。在所有现代法国异见思想家中,德勒兹是法国无政府主义前卫派(起源于兰波和巴塔耶)最明显的继承人。他的作品也充满了浪漫主义活力论的错误,其影响在今天任何现成的后现代主义理论中都可以找见。该派别的信条我们已经听了无数遍:所有多样性、去中心或弥散都是积极的,所有联合或同质的东西都值得怀疑;所有边缘的都有创造力,所有多数和共识都有压迫性;所有小规模政治行动都值得称赞,所有大规模、以国家为中心的事业都需要全面质疑。

这种政治无法消灭种族隔离,也无力推翻东欧的新斯大林主义国家。最近在阿拉伯世界颠覆了好几个独裁政权的也不是它。这种政治表达的其实是西方先进社会七十年代后陷入的政治僵局,只不过在当时以一种气势磅礴的普遍化姿态(就巴黎来的理论而言,这种姿态并不陌生)把自身误认为了真理。只不过按这种政治的思路,我们不能谈论真理⋯⋯多斯的双人传记做了大量扎实的研究工作,洋洋洒洒五百页间,我们找不到一句批评的话。这么大的成绩就其创造性来说,丝毫不逊色于德勒兹所有富有开创性的作品总和。我们只能希望,第二本传记《德勒兹&加塔利:批判集》已经付梓。

Terry Eagleton的新书《为什么马克思是对的》于上月由耶鲁大学出版社出版。

译/ 杜可柯