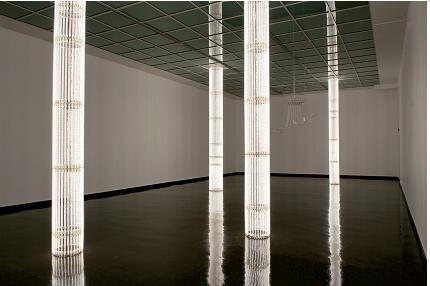

为了能够容纳塞里斯-怀恩-埃文斯(Cerith Wyn Evans)的S=U=P=E=R= S=T=R=U=C=T=U=R=E七个灯柱,2010,挪威的Bergen美术馆不得不和能源公司打好招呼。供电量要满足这些管状的玻璃白炽灯(共需要123,050瓦斯),这意味着美术馆必须在地板上凿开两个地洞,放入高能量的电线,这种做法就好像工厂车间搞生产一样。对此,人们通常会将其中投入的花费和投资而不是展览联系在一起。S=U=P=E=R=S=T=R=U=C=T=U=R=E可以是任何东西,但不是常规意义下的经济产物。雨中北欧城里,一座简单的现代主义建筑枯墙后,隐藏着拉斯维加斯城的缩略图,闪闪发光的灯柱似乎象征着这座罪恶之城的终极之恶:毫无意义的单纯消费,不顾未来的享乐主义挥霍。事实是,如今,赌城最大的恶已不再是性或者赌博,而是电能的无限消耗,正将这座城市带入危险的境地。诚然,霓虹灯的熄灭将成为另一个世纪的道德故事。拉斯维加斯实则是个情感经济生产力活跃之地,在这里,人们情绪上无数次的大起大落,产生了大量的剩余价值。

如果有区别的话,S=U=P=E=R=S=T=R=U=C=T=U=R=E反映了这样的事实:这些术语可以是环境上的,更是建筑上的。一旦信息经济基本的机械性被理解(资本以这种方式进入人们的精神时间里),不仅仅是产品、格式、程序,而是整个生活的世界都围绕着情感和智慧的存在领域去重新进行设想。实际上,除了拉斯维加斯以及它对全球工业遗留下来的产物的(埃菲尔铁塔,威尼斯运河)的构想外,建筑创作已经开始直接涉入记忆、思想、思考和情感这些易变的领域了。

比如媒介建筑和人之建筑这样的术语,常常延伸为对空间、住处和建构的解读,对“硬”与“软”之间的传统区分增添了压力,如在可持续的具体的建筑资产和公共建设之间,这种短暂的具有可塑性的现象类似休闲、教育、工作、家庭关系等。根据这些因素一起构想出来的环境,更多地在于人类的演绎而不是建筑本身。

怀恩对多余的光的应用,令人想到了情感体验在经济上和建筑上的可能性,虽如此,作品题目的模糊性依然无法忽略。马克思主义者会问:被称作“超结构的”文化和精神领域的表达,从今以后能否从指引经济生产的力量和关系的“基础”上分离出来?从建筑角度上讲:

一旦建筑领域本身从认知的角度被理解,那么建筑的“支撑”元素是否仍然区别于一座建筑延伸出来的种种超结构? 最终,建筑赖以依存的基础又是什么呢?

在Bergen Kunsthall的七个柱子,从它们的结构中,体现出了这些问题。这些柱子分布在三个房间里,三个开放式的过道互通,第四个房间里摆放着怀恩的另一些作品,从这个房间里可以看到这些柱子,它们产生出光芒,释放出律动的热量。而这样的结果又没有什么规律可循。每个柱子的光和热不停地增长和消解,形成的暂时性的图案相当复杂,难以捉摸。每时每刻,观众都应接不暇,例如,离你最近的柱子的能量消解时,你就情不自禁转移到另一个运动的柱子上,想要把它看个够,同时又期待着下一轮的运动。

由于这些柱子带来的活力,整个房间发生了不可思议的变化。一个动感十足的圆柱,令人萌生错觉,感到眼前这个玻璃体能够把水泥板都拎起来。另一种圆柱则可怜兮兮的,一团玻璃管和电线缠绕起来,它们似乎什么都承载不了。这些甚至都称不上是真的圆柱,而只是垂下来的装饰品,从天花板到地面的灯,从形状到尺寸都让人想到希腊罗马艺术中的柱形雕塑。

这样的构建于是就会产生关于透视、效果和忠实度的问题,似乎建筑支撑与心理支撑在某些方面是能够达成协调一致。精神构建由于物质存在的稳定性和可持续性,但是怀恩在两个领域之间所造成的显著冲突似乎造成了这样的情况,即使是最牢固的建筑也是存在于时间之中并在时光中被体验:在S=U=P=E=R=S=T=R=U=C=T=U=R=E中,这一范畴被有意识地夸大,超出了原来所能容纳的范围。由于情感体验的图案不断地发生着变化,人们对于有圆柱体的空间结构上的理解不停地失衡,形成了一种永久性的精神模式,这也重复并突出了当代媒体环境中最突出的特征—-对于注意力和记忆力无处不在的干预。

而且,在Bergen美术馆,怀恩也弄了一些悬挂的鲁特琴,垂直带棱的管发出的光和圆柱的光相辅相成。于是,一个空间设计和一个媒介器材通过不停闪烁的信号灯,改变了人们的观察视角,怀恩的这场设计,不像一个戏剧性的布置,更像一个临时性的物体,不停地对空间进行着测量,每时每刻改变和塑造着脑海里记下来的那些暂时性的东西。有节奏的图案,包括很常见的建筑元素,如圆柱和壁柱,实际上都是最普通的有助于记忆的东西:在《记忆的艺术》(The Art of Memory)里,弗兰西斯-叶慈(Frances Yates)讲述了罗马学生和演说家们,如何运用建筑的细节来记住演讲的文字。

但是,怀恩的圆柱所表现的这种无法预知的韵律并没有助于具体记忆的萌发,却产生了关于记忆重点的问题以及其与所谓的认知建筑之间的临时性功能。也许通过追寻这样一系列的问题,才能获得更常规的理解,但是S=U=P=E=R=S=T=R=U=C=T=U=R=E似乎为理解怀恩在过去二十年里的创作开辟了新径。这一装置使得他的全部作品,作为一种建筑创作而被理解,这一创作以激活真实记忆为基础,与后现代通过模仿之作重写过去形成鲜明对比。一方面,灯柱可以被理解为是对早期装置在结构上一种有意识的操作,同时又是对集合在一起的设计元素,标识特征的技术,文化参考(主要指文字方面)的认可。实际上,外界常常认为,怀恩喜欢在创作中借鉴J. G. Ballard, Marcel Broodthaers, Michel de Certeau, Pierre Klossowski, Eve Kosofsky Sedgwick, Maurice Merleau-Ponty等人,其实,不管怎样,这样的做法促使他打造出更为独特的空间造型。

Bergen Kunsthall另一个房间里的作品,以明显的建筑术语将他的两个精神领袖的共同点展现出来。艺术家1969年的书里,马塞尔挪用或重复了Stéphane Mallarmé的《扔出一个骰子绝不会错失一个机会》(A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance)的空间标记,1914年的诗歌将书页作为单词和句子形式散播的具体之地。在布达埃尔那里,Mallarme每个打印出来的单词和句子都被画上了粗粗的黑线,突出了放置和空间分配的纯粹性力量。在他2009年的作品里,怀恩通过重复布达埃尔在纸上的三角形剪切而突出了这种力量的影响效果。两片玻璃之间上框和叠加,切口形成的窗户可以让人看到房间的墙,而回到纸上,这些书页可以让Mallarmé的诗歌诡异地以倒写的方式显现。对于文字的记忆和空间的巧妙安置颠倒开来,表现了更进一步的空间调整,超越了书页本身而达到了实际的展览场域。留在记忆的那些东西被表现得更为抽象,这是一点。这样的指涉作为个人情感的索引(艺术家对Mallarmé的爱通过对布达埃尔着迷般的回归而被加深了),作为个人记忆的空间设计而被运用,在怀恩这里,一切是以知识和艺术来源为基础建立的。圆柱作品题目的第二部分表明,这种记忆作品形式是松散的,过度的,甚至是硕大的:毕竟,这位艺术家用的是文本来创作忽闪忽闪的灯上的摩斯密码般的图案。

怀恩的装置和当代媒介建筑的共同点是对气氛环境的突出,德国哲学家Gernot Bohme曾这样诠释过:当它们被投射到共享空间内,主观性情感便带有了犹如客观性的特征。怀恩的气氛是以权利的影射性共同意义和对特殊知识的迷恋为基础:智力性情感超越了具体的指涉内容和框架,象征着某些如处于原生态情感的东西。这种感觉或情感,不仅表现了个体性转变(这种转变发生在我们与所说的“知识体“互动的影响下)而且也有潜在的可能性,由于他者的知识性情感而形成。怀恩的圆柱体也许为艺术和媒介建筑领域都指出了一个批评性的课题:在今日,究竟是什么决定了集体记忆呢?

艾娜-博姆(Ina Blom)是奥斯陆大学艺术思想史,古典哲学教授。

译/ 王丹华