最初,也就是从1970年代初开始,克里斯·波顿(Chris Burden)的行为艺术就引起了关于其“操纵性和特立独行”的特征问题。艺术家咄咄逼人的、危险的,有时还受虐狂十足的行为并非仅仅为了引起这样的忧虑。相反,这样的忧虑来自于所有能正常思考的观众看到他的作品时所感受到的道德困境。因为,如果波顿的行为艺术需要受制于身体和精神的压力,那么相应地,观众也要经受一系列这样的考验。观众是否要简单地接受一个艺术家主动被击中的决定,然后平静地看着枪上膛、开火?或者看他的一个学生把他锁进一个很小的柜子里,然后等上好几天,看看会发生什么?或者,当一位艺术家的事业是在资本主义秩序中确立自己的地位,难道我们就没有立即感到身陷这种秩序中有些不自在吗?波顿把自己打造成晚期现代性的一份子,冒险穿梭于具体和空洞、家庭幽闭症和电视与汽车体验的诱人的“膨胀”之间——你又何尝不是如此?

和剧场一样,行为艺术也预设了一种社会关系,在波顿的艺术中,他的行动及其观众的反应(或者说有时是他无动于衷,而观者自己做出反应)以契约的方式隐含于他的作品之中——这种“契约”今天看来依旧明显。而对于该契约条款的重新解读促发了近来关于波顿艺术实践的书写。目前在这方面最为面面俱到的书是2007年由Thames&Hudson出版社出版的一本专著,这本书细致地讨论了艺术史家克里斯蒂·斯泰勒斯(Kristine Stiles)所说的“道德条件”(ethical conditions),在此种条件下,波顿“尽职尽责地表演了”他的那些早期作品,特别是上文提到的《射击》(Shoot,1971)。罗伯特·斯托(Robert Storr)则指出,波顿一贯的男孩性格特征“是一种手段,他通过追模(少年时代)的行为来对付那个没有归属感的大千世界”。而在追模的背后则是对波顿想法的全新解读,按照斯托的话说,波顿试图“宣告一种关于权力及其愚蠢之处的十足的成人怀疑论”——这种解读可以有效地理解波顿作品中无处不在的哲学式怀疑的全部方式。

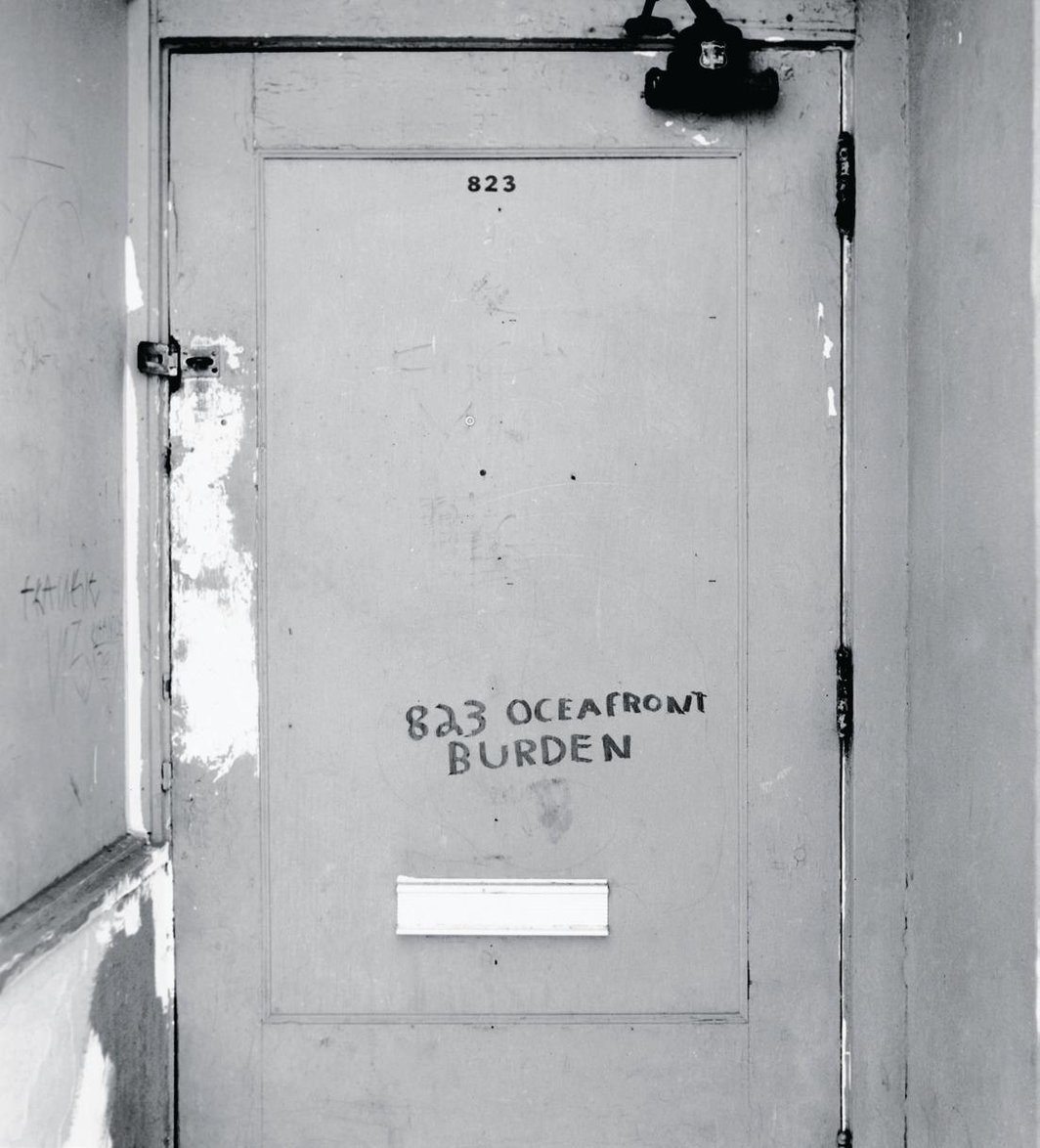

对于波顿作品的大量怀疑论的全新解读提出了一个必要的问题:出生于1946年的波顿显然是婴儿潮中的一名典型的中产阶级,对于这样一位艺术家,我们还有什么未尽之言?他出生于波士顿,在西海岸长大,在波莫纳学院(Pomona College)获得美术学士,在加州大学欧文分校(University of California, Irvine)获得艺术硕士,然后于1972年定居威尼斯,过着艺术家的生活。一切都是如此完美,他在威尼斯工作室的门正对着一条木板路,路的尽头是棕榈树和一直通道海里的沙滩。这个空间本身十分简单,但这座城市却不寻常。

回想起来,如果说波顿是那种喜欢悠闲的人,这也不算什么新鲜事,但还有点理想化——加州之梦与行为艺术的结合。可他并不是那样。虽然电视、汽车和大麻是他作品的一部分,但这些却并不是这位典型、随和的洛杉矶老兄的简单道具或必要特征。相反,波顿将汽车、毒品等当作材料和媒介使用,和瑞纳·班纳姆(Reyner Banham)提出的“冲浪郊外”(surfurbia)和“汽车乌托邦”(autopia)[在对于洛杉矶城市的分析中,建筑评论家班纳姆提出了四种生态模式,分别为“Surfurbia”(指海滩)、 “Foothills”(指丘陵), “The Plains of Id”(指平地)和“Autopia”(指高速公路)——译者],以及南加州版的反文化理想有关。

就像班纳姆的著名预测那样,当代的洛杉矶既是人造的,也是自然的、既指哪里,也不指哪里、既空空如也,也车水马龙。它没有边缘,没有中心,其生命力贯穿着穿梭不息的交通流,正是这种流动让民主和极权殊途同归了。洛杉矶的自身形象来自于高速公路带来的自治观念,这些私家车可以在这样的高速公路上奔驰,这座城市本身就是移动家庭生活的模型,而绵延不断的公共海滩则象征了人人平等的乌托邦。

我认为,这构成了波顿眼中的洛杉矶,尽管这些看法显然有反乌托邦(dystopian)的色彩。然而,像班纳姆的学说那样,他专注于对城市的研究,在他看来,沉迷于酒吧的“垮掉一代”的传奇诗人斯图亚特·帕科夫(Stuart Z. Perkoff)说得好,洛杉矶就是“梦想,梦想的盒子,一个结构……,是限制,也是手段。”这句诗的有力之处就在于它的转化能力,这种能力重塑了这座梦想之城,令其成为一系列可以为所有人使用的材料。

我并不是说波顿的作品完全是对帕科夫笔下的洛杉矶的再现,但我认为,帕科夫的诗句帮助我们认识到,波顿并没有把洛杉矶仅仅当成他个人的居住地,而且当作所谓的社会地理的载体,即对当代社会生活特征的空间和地形再现。这种地形学既采用了波顿的行为艺术所利用的物理空间的形式,也采用这些作品所描绘的观念形态。罗伯特·霍维茨(Robert Horvitz)在1976年宣称,波顿目前最出名的行为艺术“遗传了”环境雕塑的特征,这位批评家强调了波顿行为作品的身体活动和场所与空间的更大概念之间的持续关系。不是这样的观念催生了这样的行为艺术,更确切地说是后者催生了前者。这种因果倒置意味着波顿艺术实践的大量观念性含义间歇性地作为作品的累积效应而出现,至少说,这些作品通常似乎既平淡又暴力。这是为了说明,我们需要一种非标准的批评或艺术史方法论才能全面理解这些观念性含义。因此,为了达到这个目的,我们不能简单地采用一系列不相关的分析方法或者一种指向更大主题的“连点”叙述结构,相反,我们需要一种由网络、图表和坐标方格构成的混合方案。

在这个设想的平面上,我们开始绘画。首先绘制少许几条地区线路:从加州圣摩尼卡到威尼斯的南北主街,然后画高速公路大道(Speedway Avenue),虽然这个名字听上去堂而皇之,实际上这只是海洋锋步行街(Ocean Front Walk)后面的一条弯弯曲曲的小巷。最后是商场街,这其实是一条很短的东西街道。在更远的地方是洛杉矶市区的主道和“La Cienega”餐饮街,这条街从西好莱坞(West Hollywood)一直向南通到洛杉矶国际机场。从这样的绘制体验中出现的是一个人的城市:就算这不是什么心理地理学,至少也部分地记录了他在这个城市的结构网格中穿梭的痕迹。

但光是些笼统的记号显然不够。因此,需要另外选择一系列难以归类的场所,例如669画廊附近的“La Cienega”街就是一个没有什么明显特征的地方,1972年在这里的Riko Mizuno画廊举办的一次展览上,波顿在证券交易所外的街上停着的一辆汽车旁点燃了两个照明弹,然后趴下,用防水布罩住自己,假装自己是肇事逃逸的受害者。或者利用高速公路大道上的一家普通汽车修理厂,在里面放入一辆浅蓝色的大众甲壳虫汽车,用曲柄启动发动机两分钟(波顿说:“为我尖叫”,)然后开出修理厂,此时,波顿正站在车的保险杠上,他的双手仿佛被钉在了车顶上。或者,在南面,艺术家在缓缓伸展的海滩的一个不被注意到的地点,举起拿着枪的手臂向一架从洛杉矶国际机场起飞的波音747飞机开火。

可以说,波顿在洛杉矶创作的作品采用了城市结构中的明显和缺席瞬间的形式。他的行为艺术作品涉及到明显的任意情况下出现的偶然事件和表象、将武器上膛开火、封闭道路、开汽车和卡车、穿越边境。在谈到自己的行为的时候,他是如此的少言寡语、简洁明了,似乎可以听到洛杉矶私人侦探这种典型的美国人物的声音,如果刘亚契(Lew Archer,美国作家罗斯•麦克唐纳的小说《寒冷》中的人物,其身份为私人侦探——译者)1970年代的时候是艺术家,他必定也会这么说:“下午6点,我站在威尼斯工作室正对着木板路的门口,有几个人看着我将两根带电的电线插入自己的胸膛。”“在下午6点的时候,我请来的三个观众来到了我的15×25英尺的亮堂的工作室。我一丝不挂地从后面的一间小房子进入了这个空间。”“10月16日晚,我用两束16英尺高的X光,竖起来挡在“Laguna Canyon”路的来往车道上。”“我把双手背在身后,在50英尺长的碎玻璃地上爬行。观众很少,大部分人都是路过。”“12月17日早,我站在美国边境上,将几个用皮筋做动力的飞机模型飞到墨西哥的墨西卡里。”

他对这些作品的叙述十分简练,而记录1970年代作品的照片也同样寥寥无几。但在这种证据性很强的图像中,有时候很难确定到底发生了什么事件或行为。门要么是开的,要么是关的,从它们无声的表面无法知晓后面会发生什么,或者在什么情况下、这扇门与正在进行的行为表演具有什么关系的条件下拍摄了这些照片。

毫无疑问,身体的缺席和时间的距离感和版图是一同出现的,但他的作品大部分依靠照片,而这些行为艺术的照片又是行为艺术本身的附属物。波顿的作品通过这样无声无息的形式而获得的好奇沉默被更加突出地表现了出来。这些照片仿佛知道它们要与档案一直相伴一样,这种效应让我们更加确信,要想理解波顿的作品,阅读和观看是不够的,更需要进行绘图和从语法上进行分析。也就是说确定一种模式,这种模式赋予被理解为限制、容器和工具的城市以形式,同时也采用了这座城市的作为自己的形式。

在波顿勾勒的洛杉矶中,找不到十分明显的地标。其边界有时似乎离路边不远。其内部是禁区——除了工作室和画廊。严格地说,画廊是一个空的容器,经常填满,也经常清空。在1970年代,圣安娜(Santa Ana)的F空间曾一度为波顿发挥了这样的作用,如果这家画廊的名称显示了其巨大的空间特征,那么在那里展出的记录波顿艺术的照片包括了必不可少的门的照片——在这件作品中,观众可以走进这个同名空间。在其他时候,真正划定一座城市的结构的是其实际的边界,无论是太平洋海岸还是用链条划定的界限。这两种屏障都描绘了他处——就像波顿的作品表现的那样,这个假象的墨西哥无论是实际上还是在比喻的意义上都是看不到的。无论是他的运载着两包“上等无子大麻”(the finest seedless marijuana”)的穿过加州-墨西哥边境的航模[《纽卡斯尔的矿》(Coals to Newcastle, 1978)],或者在墨西哥水域划独木舟,让岸上那些人不知他的去向[这正是他的作品《公元前的墨西哥》(B.C. Mexico, 1973)中设计的情节],波顿只能看到拍照时他所占有的地面。而今天我们也同样如此。他的独木舟旁所呈现的备用画面(spare tableau)或者拿着一架翅膀上绑着像“小型炸弹”一样的东西的飞机,这些想法让我们联想到,其实这些作品的大部分都没有被照相机捕捉到。我们看到的只是照片所呈现出来的空间和瞬间。其余的一切都消失了。

波顿相机下的洛杉矶所呈现出来的乌有性(placelessness)有时候会被确定这幅照片的某个瞬间细节所打破,仿佛是个巧合。我认为,标志性的例子就是那辆大众甲壳虫汽车冲出高速公路车库排气孔里喷出的灰蓝色尾气。好几十年来,观众在这张黑白照片中无法看到颜色,而在这次Thames & Hudson出版社出版的专著中这幅照片被重新上色复制了出来。这本书微妙地表现了这两浅蓝色甲壳虫汽车带来的微弱毒害,这完全没有问题,因为这是有效的减排法令出台之前的洛杉矶汽车文化,当然,尽管不是前高速公路年代(到了1970年,烟雾警报已经确凿无疑地成为了历史)。但是,波顿的行为艺术并没有直接触及这些问题(他从未在高速公路上进行行为表演),但即便是这样,这些作品也绝没有把洛杉矶表现成伊甸园。他所描绘的图景似乎被随意的暴力行为弄得坑坑洼洼、凹凸不平,就像他有时所具有的那种反社会的表演者一样,有时冷漠遁世,而有时又暴力挑衅。

“有时”是一个具有操作性的词。绘制波顿的艺术实践意味着构造一种能够根据新的情况和社会生态的变化而不断变化的主体性。不同的情况需要不同的才能:在汉森·富勒画廊展出的作品《先生》(Garçon!,1976)中,波顿穿着一件灰色的棉布外衣,按照顾客的要求为他们制作卡布奇诺咖啡或者特浓咖啡。这个举动不仅巧妙地将在波顿及其艺术之间插入了服务业,而且也让他的观众成为了一件艺术作品的真正消费者,但由于社会期望和社会规则,这些顾客并没有立即看出这一点。但他的艺术还不止这些。几个月之后,当一队艺术游客按照计划参观他的工作室的时候,他还是穿着那件灰色的夹克衫,但却拿出了一卷门票。他将自己变成了一个导游,想尽办法从每个可能前来参观的游客兜子里多挤出1美元来——尽管他们已经买过票了。波顿在其行为艺术中的角色包括奸商导游、侍者和救世主,但他也是路边的不知名的受害者。

当考虑到广泛、众多的社会变迁的时候,我们就会自然而然地发现,在波顿的人格表上又多了一位——挥金如土的大富豪。这就是他的作品《来自克里斯·波顿的圣诞祝福》(Merry Christmas from Chris Burden,1976),这件作品以匿名不宣换取了一种果断的人格,并且让曾经的遁世者变成了崭露头角的慷慨赞助人。他的这个行为很简单:将一张张崭新的十元钞票分别塞入一百个信封,这些信封是专门为这个行为而制作的,上面有他的回信地址。波顿将自己的慷慨以圣诞节问候的方式分别发给了一百个接收人。35年前,这样的规模是大是小?要回答这个问题,就像大部分经济关系中的情况那样,看你站在什么立场上了、你在经济形式中的位置,以及这种经济形式是如何影响你的观点的。而且也要看你对周围环境的感知能力。这就好比倒在森林中的树,只有当有人听到的时候,钱才会说话(此处作者借用了一则关于感知的著名寓言命题:当一棵树在森林中倒下的时候,如果周围没人,那么它是否依然发出了声响?——译者)。我们很容易设想,那些人收到波顿的钱的时候会非常谨慎,更难确定他们会心存感激还是疑虑重重。

波顿在洛杉矶进行的这些行为表演在很大程度上都和金钱有关。例如《财务大曝光》(Full Financial Disclosure,1977),其中讲述了他一年来的全部财务交易情况,他保留了一切与收入和支出有关的经济记录,并且将撤销的支票进行了有序的展出,来支持这种公开做账。但这件作品还不止这些,正如作品标题点出的那样,《财务大曝光》不仅诉诸于要展出什么,而且还关注展给谁看。尽管这件作品在鲍姆·西尔弗曼画廊(Baum-Silverman Gallery)是作为装置展出,但仅有艺术公共是不够的:波顿将这些材料重新作为收费电视广告来使用,并且在两周的空间内将这个30秒的实地广告在3加洛杉矶电台播出了30次。在这种新的语境下,那些美元和美分被故意重构为艺术家的另一个假面。在他的身后出现了一面美国国旗,他摆出了一副后水门时代的政客的姿态,不惜一切代价也要把自己打造成洁白无瑕的形象——这就是波顿的底线。此外,他的支出也暴露无遗,其中包括他近期理发的费用、看牙的费用,以及工作室的租赁费。

我们会很自然地觉的,这件作品的两个版本多多少少会有相同之处——其中一个被认为是原版,另一个是电视屏幕上的版本,但两个版本都在讲述同一件事,结果也相同。我本人开始也是这么人为的,而且两个版本也的的确确包含了差不多的档案材料。但即便是这样,这两件作品也还是不同。何出此言?答案就在于这样的事实:和这件行为艺术中所用的撤销的支票那样,在电视中也一样,一件物品的图像及其真实的存在之间的界限被消除了。很久以前,传统意义上物质性存在的确凿无疑的清晰范畴——我们所理解的物体的远或近,这里或那里——都被电视的时空幻觉所抹杀,由于这种效应,支票作为交换票据的内在抽象被最大限度地赋予了一种新的力量。我们甚至可以说,电视和金钱形影不离,因为它们都保证了某些物品,甚或远方他处的某个事件和我们得到的物品、事件的替代品或符号之间的真实关系。

在波顿从1972年至1977年创作的5件电视作品中《财务大曝光》是其中的最后一件。就在1976年,《克里斯·波顿的宣传》(Chris Burden Promo)分别于5月和9月在纽约的两个电视台播出,然后又在洛杉矶的三家电台得到了播出。这个作品的确是在宣传:波顿列出了一些艺术家的名字,其中前5位是(达芬奇、米开朗基罗、伦勃朗、凡高和毕加索),这些名字都来源于“一项关于普通公众心目中最著名的艺术家的全国问卷调查”,而最后的这个名字则是他自作主张,他选了自己。最后,这个活动的免责声明显示,该项目的费用由波顿承担,因此这个结果也并不意外。

《克里斯·波顿的宣传》带有很明显的电视效应。作品所要唤起的世界介于艺术家的英烈祠和这位小明星的好莱坞之间,而它的文化态度也杂糅产生了永恒的名望和DJ的前十位名单。尽管波顿的其他电视作品在气质上和后来的大相径庭,但是也涉及到恶名、名人和名望的机制问题。1972年的《电视劫持》(TV Hijack)选择了一种极端的方式,波顿自己扮演恐怖分子,而在1975年的《洛杉矶诗歌》(Poem for L.A.)中,他把自己打造成了这个城市的游吟诗人。这两种身份之间的对比十分明显的。在《电视劫持》中,艺术家突然拿出一把刀横在毫无防备的主持人路特金斯喉咙上[主持人费里斯·路特金斯(Phyllis Lutjeans)穿着老太太靴,而波顿穿牛仔裤,戴着墨镜],从而将电视台的轻松转播变成了恐怖分子示威的现场直播。而诗人的角色所需要的就不仅仅是一把刀了:《洛杉矶诗歌》包括三个对这镜头讲话的部分,在每个部分结束后,都插入这样的句子:“科学失败了、热情就是生命、时间抹杀一切”。当然,最后的版权声明是:克斯里·波顿的项目由CARP赞助(CARP是一个艺术组织,波顿通过这个组织以个人的身份闯进了电视宣传,因为联邦电信委员会是不允许这样做的)。

我不知道波顿的这些天启式格言到底是为了警告还是为了提醒洛杉矶。但无论怎样,答案还有待讨论。更重要的是这些不同的电视作品之间,以及在城市中,他的这些行为艺术所唤起的平淡无名和低劣破落之间的各个方面的对比。波顿用电视台取代了街道和工作室,从而将他的艺术进行了移位——不仅是移位,而且将其重置在了一系列不同的社会关系中,使其中的身体和意义都变得模糊不清。对于波顿的作品所呈现的社会地理而言,电视的此处/彼处的乌有性他行为作品中比比皆是的小巷和路边一样重要。同样,他也将匿名、名望和金钱都当成了自己艺术的素材。如果说社会地理植根于真实的空间和地形,那么,也同样建立在那些不那么明显的,但却同样具有机构性的领土之上。

波顿1980年代以来的作品更明显地具有实体感,甚至雕塑感[例如1990年的《美杜莎的头部》(Medusa’s Head)、1996年的《披萨城》(Pizza City)和2004年的《大都市》(Metropolis)],在这些作品中,他修改了利用城市设施的方式,也就是说真实的和象征性的东西仍然混杂在在一起,但混杂的方式却发生了变化。波顿开始利用城市孩童的城市化(city-coded)玩具臆造虚构的城市,比如乐高(Legos)牌积木、“Lincoln Logs”牌积木、带有“Meccano”牌金属插件的“Erector Sets”牌玩具、带有全套附加零件的微型轨道——所有这些玩具都能动,或者暗示着运动。波顿人为,这些反乌托邦的手工玩具象征了它们的真正原型。《美杜莎的头部》采用了大块胶合板和水泥球体,在环绕以众多铁轨触角。波顿写道,这件作品“比喻了被自己的科技所包围吞噬的世界”;能够放在桌面的城市群模型《披萨城》抓住了“洛杉矶丰富和高低起伏的质感”,而《大都市》则以混乱的街道和小型风火轮汽车模型“象征了一个疯狂的快节奏现代都市。”

很容易看到这些铁轨模型、建筑模型和城市模型之间的关系。但即便波顿依然以洛杉矶为素材进行创作(他以这样的方式呼应了伦勃朗的自画像和毕加索的人体),对于都市经验的新的思考似乎更为狂放,与他1970年代的那些作品完全不同。如果最开始,这些作品以其玩世不恭的滑稽显得不如先前的那些作品反乌托邦,这句话反过来说则更为恰当。将城市表现为令人昏头转向的小模型(画廊里的立体卡通)就是将它和波顿1970年代的作品所提供的那种往往令人窒息的真实感相分离,即便这种现实主义的代价是任何资产负债表(balance sheet)都难以体现的。相反,他的近期作品更多地体现了装配的过程,而非实地性:构成电视剧的那些图像一起勾画了全球化大都市的一般地理。在那个乌有之内,波顿的小飞侠(Peter Pan)化身的超自然嬉闹唤起了人造的、虚拟的梦幻岛。回顾波顿1970年代的那些行为艺术时,如果我们觉得这些作品十分真实,那是因为它们所提供的博格斯(Jorge Luis Borges,1899-1986,阿根廷作家,以其深奥和富有想象力的短篇小说著名——译者)式场面(在这样的策划下,艺术家的照片和行为艺术宣称一种介于图像和体验之间的一一对应)体现了我们今天生活的废墟之下埋藏的社会地理。

安妮 M.瓦格纳(ANNE M. WAGNER)生活在伦敦,她的新作《分裂的房屋:1955年以来的美国艺术》(A HOUSE DIVIDED: AMERICAN ART SINCE 1955)将于今年12月由加州大学出版社出版。

译/ 梁舒涵、校对/栾林