马里奥•加西亚•托雷斯(Marion García Torres)的幻灯片作品《有阿利吉埃罗•博埃蒂发型的照片》(Shot of Grace with Alighiero Boetti Hairstyle,2004)似乎并没有表示对那位意大利观念艺术家太多的兴趣。加西亚•托雷斯通过这37幅黑白摄影捕捉到了他行走街头的过程,他仿佛离开了相机,穿梭于视野。这件作品除了标题之外,跟博埃蒂毫无关系。最多是跟发型有点关系而已,因为我们只能看到艺术家的背影,而且离我们还挺远。

毋宁说,《有阿里杰罗•博埃蒂发型的照片》再现了戈达尔(Jean-Luc Godard)的《筋疲力尽》(Breathless)最后一幕,其中,艺术家本人扮演了琼-保罗•贝尔蒙多(Jean-Paul Belmondo)所扮演的惯犯,在片中,他试图逃脱警察的追赶 [两年之后,加西亚•托雷斯在录像《吉米•约翰逊的遗产简史》(2006)中又回到了戈达尔的方式中,他在墨西哥城的国家博物馆里拍摄的《旁观者》(Band of Outsiders)重新上演了在卢浮宫内飞奔的场面]。但是在过去的八年里,他根据博埃蒂的艺术和生活创作了一系列作品。其中的几件将在今年夏天的第十三届卡塞尔文献展上展出,包括一部完成于今年年初的新片《茶》(艺术家根据阿富汗目前所使用的伊朗历,将这件作品的创作年代标为1391年)。加西亚•托雷斯对博埃蒂的迷恋有目共睹,这也意味着,如果我们以足够近的距离观看《有阿里杰罗•博埃蒂发型的照片》,就会看到这位意大利艺术家的影子。但问题是,他在哪儿?

他必定与加西亚•托雷斯如影随形, 存在于他挣脱镜头捕捉的企图当中,而相机就代表着艺术体制本身。博埃蒂也是如此,通过旅行、伪造、双重映射和反转,让消失变成了自己的艺术。他喜欢采用具象手法,这也留给我们一个巨大的空档。而加西亚•托雷斯不断追求的正是近来艺术史上那些缺失的片段。他对这些片段进行了研究,有时还对其重新演绎。这样的活动往往以电影、幻灯片或多媒体装置的形式产生出类似于叙述的沉思冥想。他的这些艺术探究的题材包括罗伯特•巴里(Robert Barry)在诺瓦艺术与设计大学(Nova Scotia College of Art and Design)为大卫•阿斯科伍德(David Askevold)的课程所作的非物质性作品[《发生在哈利法克斯的,就该待在那》(36幅幻灯片, 2004-2006)],还有马丁•基彭伯格(Martin Kippenberger)在爱琴海的西罗斯岛上创造的神奇的“现代艺术博物馆”[《那些没有消灭你的东西,会使你变得更强》(What Doesn’t Kill You Makes You Stronger, 2007)],以及丹尼尔•布伦(Daniel Buren)在加勒比假日酒店创造的马赛克作品[《我不知是否原因就在于此》(Je ne sais si c’en est la cause, 2009)]。他对这些历史的兴趣让他和那些同样出生在1970年代中期的艺术家产生了共通之处,他们明显受到了观念艺术的影响。然而,加西亚•托雷斯也有其独到之处,令他感兴趣的是那些“去物质性”艺术作品的物质性的来生。当我们回过头重新观照这些作品的时候就会发现它们已经毁灭,的确如此,例如基彭伯格的博物馆外面的强化水泥框架,或者布伦首次创作实地作品留下的破败不堪的旅店。这些作品令很多观众都觉得加西亚•托雷斯的作品具有很浓重的怀旧色彩。但这样的怀疑也不无道理:在他的幻灯片或者影片播放的时候,常常伴有令人忧伤的音乐,这样的音乐往往是他的合作者马里奥•洛佩兹•兰达(Mario López Landa)创作并演奏的,令他的作品富有诗意。

但是,加西亚•托雷斯对于重要观念艺术的回归的意义远远不只是怀旧。他试图重新唤起的,是当初观念艺术家们放弃艺术权威的冲动,这是观念艺术内部的思路,至少这是一种隐含的思路,即创造开放式的结构,促使甚至是要求艺术家和作者的消失,将对作品的代理权让渡给观众——无论是关系很近的一群人,还是泛泛的观众。以巴里为例,他让学生们选择一个普通的观念,只有在这个观念不为人所知、不为老师自己所知的时候,它才能是一件艺术作品。在《发生在哈利法克斯的,就该待在那》这件作品中, 加西亚•托雷斯把同学们集中起来,让他们去研究存在与虚无之间的模糊状态。唤起这些之前的艺术生们三十多年前的模糊记忆,然后,用他的话说,让他们认识到“这次研究最有意思的地方就在于,老师的教导只是个开始,事情远比第一眼看到的复杂。”他在作品《一件艺术家永不得见的雕塑》(A-never-to-be-seen-by-the-artist-sculpture,2004)中探索了类似的观念。从本质上看,策展人将这件作品的创作转包给了第三方,但是在展览的时候却署上了艺术家的名字,而且再也不重新创作,因此,如果作品被加西亚•托雷斯看到,它也就失去了“作品”的地位。作者身份在一种姿态的消除当中找到了位置,通过这种姿态,不仅重新展现了1960年代观念艺术的那些最为重要的策略手段,而且也将弗朗西斯•艾利斯(Francis Alÿs)近来关注的作为艺术策略的“传闻”推向了极端。即便是最“去物质化”的艺术作品,一旦被释放到世界中,其方式也会通过非正式的群组讨论和意见交换得到传播。

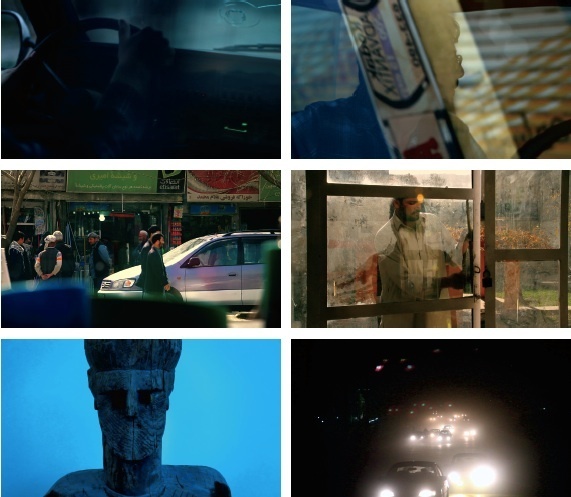

加西亚•托雷斯在2006年开始重新关注博埃蒂最为著名的传闻——1970年代他在阿富汗喀布尔运营的一家小旅店。人们只能通过那一小部分已经刊登了的照片和支离破碎的回忆才能对它进行了解。这里是博埃蒂经常来阿富汗的时候活动的据点,但是1979年以后,随着苏联的入侵,小旅店的命运就不得而知了。经过了后来几十年的动荡岁月,它的毁灭变成了传说。加西亚•托雷斯的《漫游Share-e-Nau》(故事梗概,2006)的标题就采用了一个旅馆所在的那个地区来命名的。其中,加西亚•托雷斯给博埃蒂发了一封单向电报,谈到了他的旅店,以及他想根据这家旅店拍一部电影的想法。有意思的是,电报发出的日期回溯到了2001年11月,也就是美国入侵阿富汗的最初阶段。在此类相关作品中,博埃蒂的遗产与阿富汗近期的历史被牢牢地绑定在了一起。如果在《漫游Share-e-Nau》这件作品中,他试图幻想式地消除自己与喀布尔之间的距离,那么,加西亚•托雷斯被选入第十三届卡塞尔文献展,这也让他有机会真的去阿富汗的首都一趟,去寻找那座不知何处的小旅店。正如《茶》中的叙述那样,他发现,问题不仅仅是毁灭,更证明了一件开放的艺术作品被其使用者重新塑造的多重方式,这也让这件作品在原初的目的消失之后得以继续长久地存在。

—汤姆•麦克多诺(Tom McDonough)

艺术家自述:

一切都开始于1971年,哈罗德•史泽曼(Harald Szeemann)邀请博埃蒂参加第五届卡塞尔文献展。他们探讨了多种展览方案,包括展出博埃蒂刚刚在阿富汗创作的刺绣世界地图,但最后,他们还是决定采用了那件邮寄作品。到那时,《地图》(Mappa)依然和博埃蒂的艺术有相通之处,但这件作品也标志着他自己创作的开端,因为这是一件颜色非常鲜亮的物品,我觉得这也令策展人感到稍有些不自在。这也许是该作品未能入选卡塞尔文献展的原因之一。或者说,这也是卡塞尔和喀布尔的第一次碰撞。

我们现在要研究博埃蒂的《一个旅馆》(One Hotel)和第十三届卡塞尔文献展的问题,《地图》的观念也就再次浮现了出来。我参与了将博埃蒂的早期针织地图作品加入卡塞尔文献展的过程,同时,我自己根据博埃蒂的阿富汗情节创作了几件作品,并且也将进行展览。其中的一件是《漫游Share-e-Nau》(故事大纲),这件作品是通过发给博埃蒂的一系列传真进行的一种虚构叙述。另外的一件是视听文本《你见过雪吗?》[¿Alguna vez has visto la nieve caer? [(Have You Ever Seen the Snow?), 2010]。在这件作品中,我参阅了1970年代至今的喀布尔照片, 试着确定“一个旅馆”(据说已经被毁)的位置,同时还讲述了与远处的路人偶遇的经历,他们也对这家酒店感兴趣。我还制作并且展出了博埃蒂提议为第五届卡塞尔文献展而作的一块铜匾,但是他终究没能弄出来[《A的展开,或未完成的B》(The Unfolding of A, or an Uncompleted of B), 1972-2012],还带来了一件表现Sher Agha的录像新作,这个人是“一个旅馆”原址的新主人。另外一件新作是《茶》,这是我此次参加卡塞尔文献展的所有作品中的最后一件。这件作品记录了我终于来到了阿富汗,并且居住在曾经是“一个旅馆”那座楼里的经过。

这样的作品可能会让你想到《有阿里杰罗•博埃蒂发型的照片》。2004年,我曾在意大利科摩的安东尼奥•拉蒂基金会(Fondazione Antonio Ratti)进行驻馆创作的时候参观了博埃蒂在贝尔加莫现代与当代艺术馆(Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo)的回顾展,给我留下了很深的印象。那时,我正在加州艺术学院(CalArts)上学,当时我就对意大利的这个驻馆计划浮想联翩了。我想让自己的脑袋解放一下,不再被那些各种各样的问题缠绕,比如令我和我们同学都不能自拔的法国哲学。与我之前的经历不同,这一次,我想试着探索,或者说协调我作品中的自我人格问题。在贝加莫的时候我就意识到,自己与博埃蒂的这种联系不免荒唐,就是因为我们的头型相像,这让我在自己的作品中恍惚觉得变成了这位意大利艺术家本人。在那件很长的幻灯片作品中,观众可以看到我常常逃离相机镜头,但其实每个镜头都没能逃脱。这就好像是我当时在拒绝后来才意识到的某种东西,也就是说艺术家的人格被呈现在他/她自己的作品中,无论是什么样的作品。

与之前的作品相比,八年后创作的这部《茶》更能凸显我自己的痕迹。也许,这是用一种自我记录替换了直接记录某种艺术姿态的观念。我是整部影片的活跃因素。也就是说《茶》也是一个创新的起点,从此之后,我决定要参与到自己的作品中,另外,还要在自己的愿望和跟随别人而产生的问题之间找到一种协调。在某种意义上,刚开始的时候,觉得回到喀布尔,并关照曾是“一个旅馆”所在地的那座房子似乎是心血来潮,但是观众在电影中就可以看到我这样做的原因了。这也体现了我创作《有阿里杰罗•博埃蒂发型的照片》之后一直都在进行的思路。这姑且算作博埃蒂给我们的启示吧。

我一直都在思考人们所说的主人政治。我觉得很有意思的地方就在于,作品被认为一个举行的空间,而艺术家则是主人,这也是《一个旅馆》所真正传达的东西。每件作品都呈现了这种主客关系,我的意思是说,当你展现一件作品的时候,你是在邀请某人进驻这件作品。你让作品变得很有吸引力,将观者的注意力吸引过来。与此同时,你也是在协调你和这些观众的关系,最后,变成了一种一对一的个人关系,甚至你不在作品旁也是如此。你需要思考,是否需要让作品吸引某位观者,你可以决定分配给他们多少空间,让他们占有和使用,以及使用的目的。最近我思考的就是这样一些问题,我需要不断审视自己作为一个艺术家的位置。我在这里做什么?为什么要这样做?观者期待我做什么,我能满足这些期待吗?我应该去这样做吗?这和你去别人家做客的时候有同样的感受,不仅是来到了别人家,而且是作为一名艺术家进入了展览。也可以说这是策展人史泽曼和艺术家博埃蒂之间的一场协商。从他们的通信中你就可以看出来,今年夏天在卡塞尔弗里德里克艺术馆就可以看到了。

第十三届卡塞尔文献展的作品中还存在着其他的政治问题。带有虚构色彩的《漫游Share-e-Nau》要先于2001年的《一个旅馆》的“设立”,尽管这件作品是创作于五年之后,但却是我的这个系列的第一件作品。之所以要在美国最初占领阿富汗的那个时候创作这件作品就是为了揭示那时候发生的一些事情。这件作品源于我生活在美国时候所感到的困惑,总觉得自己无权对美国和阿富汗之间的政治问题品头论足。

当时,我想创作一些带有幻想性的作品,因为我觉得前往阿富汗这个想法有些疯狂,根本就是无稽之谈。想象一下去阿富汗的行程,我就不得不自问:艺术是否必须要产生某种直接的影响,是否要对像阿富汗这样一个战火纷飞的国家造成某种影响,如果是,艺术家在这种条件下扮演了一个什么样的角色?当第十三届文献展提供机会让我去喀布尔的时候,我不得不重新思考这些问题,我决定“好吧,去”,因为如果我从没去过那里,也许永远都不会得到确定的答案。

去阿富汗也许要碰到很多意想不到的遭遇,但是当我到了喀布尔的时候,我意识到,这个国家的形象被美国妖魔化了(但这也许会让我有所解脱,因为侵入这样的国家,人民就不用负这么大的责任)。当我们想到阿富汗的时候,我们就会联想遇难者的数字。但其实,这里的生活依然在继续,这里有很多有趣的事情在发生, 这里的人们和西方媒体打造的那种情形没什么太大关系。所有这些感受都凝结在了《茶》中。

那时, 这部电影还意味着以预测性的眼光,从当今墨西哥的视角审视阿富汗。墨西哥人们的生活也在继续,例如,在华雷斯这些没有政治冲突的地方。在喀布尔,人们的想法和我们基本是一样的。他们也有同样的希望和兴趣,也不想被另眼看待。就跟去其他地方一样,我来到这里也是为了创作。我跟其他人分享“一个旅馆”的故事,在其原址喝茶,这里顿时变成了一个空间,容纳了众多重合的人和事。

博埃蒂第一次去喀布尔的时候,他没有向任何人透露他要走,过了一些天,他给家里发来了电报,汇报自己在哪儿。也许,《茶》会递回一种完全不同的信息,或许是递回到卡塞尔,我要通过这件作品告诉人们我在喀布尔做什么,以及这么做的理由。

译/ 梁舒涵