上世纪六十年代初,随着经济复苏,日本国民的生活日渐宽裕,但望着手头越来越多的千元纸币,他们的目光里却闪烁着怀疑。起因是当时轰动全国的Chi-37号伪币事件。这种千元面额的伪币制作之精细,辨认起来极为困难,警方在报纸上公布的可疑纸币序列号越拉越长,致使日本政府不得不于1963年宣布将现有千元纸币全部换成新币(C系列)。

事件发生没多久,1964年1月27日,《朝日新闻》就爆料称警方正在调查一名“自称某前卫艺术小组成员的年轻艺术家”赤濑川原平与伪币事件的关联,并透露案情可能会有重大进展。赤濑川的确印过B系列千元纸币,但因为都是单面印刷,所以并不能完全算是伪币。《朝日新闻》不仅无视这些争议点,反而添油加醋地补充了很多不实细节(最不可饶恕的是,报道称赤濑川用的是双面印刷),暗示他是伪币事件的核心人物:“艺术家伪造老版千元纸币;请来三个商家帮忙制作;黑白,做工精细;在展览上分发”;“这些是作品”;“警方正在追查其与Chi-37事件的关联”。尽管警方后来否认了赤濑川与 Chi-37事件的联系,但赤濑川的艺术还是让他们感到了困扰。按照1895年颁布的《通货及证券模造取缔法》 ,赤濑川被指控损害货币的社会信用度。警方以及公诉人和《朝日新闻》一样,也把艺术家的行为目的锁定为一种犯罪企图,借此压制新生激进艺术中包含的政治性和批判性。

环绕在报道标题“这些是作品”周围的问号实际上都指向这一反叛的政治:拒绝在普通的展览空间里展示传统的作品。赤濑川的铜版印刷品属于一场范围更广的艺术运动,如今该运动常常被人简单称为“反艺术”,但在当时无论物体还是行为表演,一切艺术规范和实践都被拉出来重新审视、实验和修改,以便对日常生活进行批判考察。1963年5月,赤濑川原平和高松次郎、中西夏之创立了高赤中心(Hi-Red Center)小组,三人开始了一系列被他们称作“搅拌机”(mixers)的活动,接着在1964年发起“首都圈清扫整理促进运动”——成员走上东京街头,把公共设施清理得干净到不必要的程度,该活动矛头直指政府为迎接东京奥运会而发起的公共空间净化工程。无论在作品,还是在行为表演或文字声明中,小组都尽量避免使用艺术和艺术作品的概念,以便将人们对他们作品和行为的理解拓展到现有艺术概念范围之外,并最终走向一种直接行动的革命形式。警方和《朝日新闻》对此的反应都是要抢先掐灭其可能性,就赤濑川的案子来说,就是要把他的铜版印刷品在本质上的模糊性设定为单纯的犯罪。

这场官司反而促使赤濑川更加积极地完成了他的《资本主义现实主义论》。这篇对战后日本艺术理论和美学具有分水岭意义的文章澄清了赤濑川、中西和高松三人艺术实验里的很多观念和原动力,并阐明了他们对消费、交换、拟像和仿真持续而且尖锐的批判——就在同一时期,欧洲部分艺术家也提出并开始拓展资本主义现实主义的概念和实践。不过,格哈德•里希特等艺术家基本上都不约而同地将创作限定在平面造形、图像和视觉呈现范围之内,赤濑川与此不同,他所进入的领域一方面物质性更强,另一方面实体性更弱:流通的领域,符号滑动的领域,表象的自然化形式领域,以及隐藏的连接领域。

赤濑川、中西和高松所参与的这场躁动不安的运动更早可以追溯到五十年代末的《读卖新闻》独立展。在这个东京前卫艺术的大本营里,参展艺术家联合创作了一系列充满游戏意味的装置、行为表演和物体,材料常常来自于日本持续经济增长过程中产生的各种废品。在《读卖新闻》独立展上,物体这个词代表的不是审美对象,而是某种被置于严格审视之下的物。当时普遍存在这么一种期待:艺术家把一个物体拿出来就暗示着某种怀疑;无论是经过特别组合的构成物,还是几乎不加修饰或改装的日常用品,都像罪犯一样,为了一桩尚未人知的罪行接受人们的审判。

艺术家互相竞赛一样的创作催生了一种新的批判艺术话语,通过日常生活的意象及其产生的废品来处理日常生活的问题。这种实践让很多艺术家变得与周围环境格格不入,因为当时的现实是高度经济发展带来的收入增长和生活舒适度提升使得刚刚过去的政治冲突迅速被人们淡忘。按照1960年初日美两国政府缔结的新《日美安全保障条约》规定,日本将继续允许美国在本土设立军事基地,以便为美国在亚洲地区各种冷战、热战提供后援保证。此协定在日本国内引发了长达数月之久的抗议活动,1960年7月安保斗争达到高潮——接着突然就销声匿迹了。民众抗争最终未能阻止新条约的通过,而且斗争本身也很快退出公共舞台,上述事实促使活动家以及参与政治斗争的艺术家们开始质疑自己最初的预设,并重新思考他们的策略。

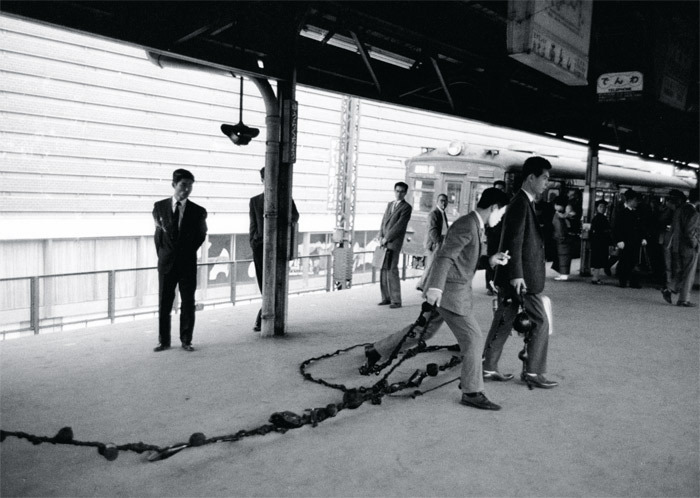

艺术家用一系列能量充沛的实验活动对这种新生的沉闷气氛做出了回应。1962年10月18日,中西、高松等人在皇宫御苑竖立一座巨大的玻璃断头台的计划落空以后,转而选择侵入东京最繁忙的地上交通干线-山手线,准备在那里实施一种被中西称作“搅拌”的新艺术。中西带着他的“便携物体”上车,所谓便携物体是一种卵形树脂结晶,里面封存着各种残缺不全的废弃品,包括毛发、坏掉的手表、鞋子、眼镜等,每个卵形物体上都带有一根短链和销子,方便人手持或悬挂。高松拖着一根疙疙瘩瘩的绳子出场,绳长三十英尺,上面缀满各种奇形怪状的东西,整体都被涂成黑色。从当时留下来的照片来看,这是一次既古怪滑稽又严肃沉重的行为表演。艺术家先用白粉把彼此脸涂白,然后展开了一系列令人无法解释的行动(舔作品或拿手电照作品;无视周围人困惑的表情、拖着一根从裤子口袋垂下来的长绳在站台上漫步)。他们的目标是刺激电车以及站台这个空白空间里的乘客。该作品对“直接行动”这一晦涩观念的发展具有决定性意义。这种新的艺术实践旨在用一种适合当下的方式和政治介入艺术与日常生活的交界地带。就像中西后来说的:“我收集了所有这些被破坏的构造物(即“便携物体”)。对结构性的破坏不仅是一个空间范畴;如果追究到底,它就变成了革命。当然,说是革命,但如果跟社会革命直接联系起来就会出现问题。”中西认为“结构性”是一种意识形态秩序和控制原理,涵盖了空间、政治、符号等各领域,强调对日常生活的解构和重构具有革命潜能而且是当前的紧迫需要。

赤濑川没有参与山手线行动,但他参加了后来一家美术杂志社主办的有关直接行动的圆桌讨论,并在讨论会上跟中西和高松两人一拍即合。接下来的几个月,三人展开了一系列广泛而密集的讨论,并在彼此的激发下创作了若干极具挑衅性的作品,其中包括赤濑川的千元纸币计划以及1963年3月三人向东京都美术馆《读卖新闻》独立展提交的作品。高松展的还是绳子,绳子从一幅白色窗帘背后蜿蜒到旁边的展厅——然后延伸一千米,一直到山手线车站。中西展的是一件复杂的装置作品,有六块大幅画布组成,画布上面和周围都夹满金属晾衣夹,无数夹子聚在一起,构成轮廓暧昧的图像,其中一个让人联想到蘑菇云;艺术家本人也在展厅露面,脸上身上都夹满晾衣夹,还时不时偷偷把夹子夹到观众身上。赤濑川展了他的第一件捆包作品:两张用牛皮纸和绳子包得严严实实的画。在属于他的展区墙上还贴着几张巨大的千元纸币,背面空白。这件名为《复仇形态学:杀死对手之前先把他看仔细了》(又名:扩大版千元纸币)的手绘作品虽然尚未完成,也被放在两张画布之间展示。

捆包这种形式很快超出了画布的自我指涉范畴,开始对艺术表达本身提出质疑或干脆拒绝:1963年春,赤濑川展示了一系列捆包物品,其中有些能从轮廓上看出原形(衣架,吊在天花板的扶手椅),另一些则只是鼓鼓囊囊的包裹,从外形上无法辨认里面到底包着什么。一部分包裹用的不是牛皮纸,而是尚未剪裁的千元纸币印张。在1963年4月底新宿第一画廊的群展上,赤濑川展示了一堆由快递纸盒和纸芯组成的混合物,在空间内部蜿蜒变形,仿佛行政管理的图腾,让人联想到一间典型的东京公寓,只不过这间公寓经历过某种奇妙的蜕变。

同年5月,赤濑川、中西、高松三人决定正式成立高赤中心。在小组首度联合展览“第五次搅拌计划”上,三人进一步细化了对室内空间(车厢也好,公寓也好)的考察方式,并明确反对任何有关艺术的预设(他们从每个人的名字里挑选一个字组成的“高赤中心”这个词避开了对艺术生产的直接指涉,而且的确略带左翼色彩)。展览于5月初在新宿第一画廊开幕。“开幕式”请柬用极其工整的敬语体写成,对艺术只字未提。

观众到现场看到的是又一个半室内的错乱场景:墙上挂着一件西装,西装连着高松的绳子,绳子一直蜿蜒到地上的一把椅子上,然后到衣架,到另一把椅子,经过若干小凳子,最后贯穿整个房间。中西用无数金属晾衣夹侵占了画廊,作品上和作品周围到处都能看到晾衣夹的影子。同时他在现场安放了一台压模机,观众花20日元就可以当场制造一枚铝质夹子。压模机连接着另外一台装置,每压制出一枚夹子就会有一枚生鸡蛋从头顶上掉下来。赤濑川展示了大量捆包作品,包括一把椅子和内容不明的大件包裹。四段千元纸币的印刷品从天花板上垂下来,观众可以沿虚线一张一张地撕开带走。除此以外,他还把单张纸币用螺栓固定在铜板上摆成一排。手绘的千元纸币放大版则装裱在墙上一同展示。

无论是高松缠着绳子的上班族西装外套,还是中西充满荒诞意味的工业主义,或是赤濑川被捆扎得严严实实的商品以及可带走的“伪币”,三人的作品有一个共同的关注对象,那就是处于经济和国家控制下的人造物品。但这些物品的正常意义被艺术家推向了崩溃的边缘——工业生产、运输、艺术装置、甚至室内装潢的修辞手法在这里并不是批判的目标,而是变成一种过剩逻辑的操作对象。空间本身仿佛被暴走的系统逼到近乎疯狂,晾衣夹、包裹、弯曲盘旋的绳子淹没了整个展厅,暗示着某种无形的回路。在这次首场展出里,高赤中心设想了对结构性的破坏,对日常生活体制结构的颠覆以及对秩序本身的攻击。现在它需要的是阐释,是一种能从这一系列新生实践中提炼出批判焦点的理论。1964年初,赤濑川提出了这个让人等待多时的观念构架。

年初被警方调查和被媒体诬陷并没有压倒赤濑川——恰恰相反。距离1月《朝日新闻》刊登不实报道还不到一个月,2月24日,他就在《读书新闻》上刊登了对此事件的回应。《“资本主义现实主义”论》不仅是一篇反论文章,还代表着赤濑川开始对自己以及其他小组成员几个月实验创作进行全面系统的理论梳理(尽管文章稍有诡辩和荒诞主义之嫌)。

赤濑川开篇便质疑了在《朝日新闻》报道中被视为理所应当的现实秩序,即真实事物(真钱,原作)与其仿制品之间的区别。他写道,假货“已经开始捅真货的腰窝。”他所认为的现实并不是一个不证自明的本体存在,而是真品和赝品,原作和仿作相互斗争的场所,前者拼命维护自己的优势地位,后者对其提出挑战。科学论文一样的文风强调了作者立场的事实性。赤濑川紧跟着分析了“真”钱的功能,指出我们对货币的熟悉感里包含着某种不易隔断或觉察的亲密,甚至是身体上的联系。他写道:

“就算我们从理智上知道货币系统是什么,“犯人”货币还是不断把我们拖入阴影,就像眼睑依附于我们的身体一样附着在我们的劳动和行为上。它当着我们的面把手伸进我们的怀里,尽管我们不情愿也照样高速流通。我们还没来得及正面审视它,它就已经用它拖着的长绳把我们绑了个结实。”

被警方和《朝日新闻》指控为罪犯的赤濑川在这里提出了一种与前者迥然不同的“犯人”和罪行。通过在我们怀里(我们的钱包,也指我们的存在本身)流通,货币以令人难以察觉的速度运转,像绳子一样将人绑定在各种联系网络当中——但这一切都是无形的。

我们应该如何对付这种潜在的威胁?赤濑川给出的答案是某种类似犯罪科学的警察程序:他告诉读者说他先“逮捕”一张千元纸币,用放大镜检查它,然后“将其放大200倍画下来。这张画没有附加任何我的个人情感,它不是社会主义现实主义,而是屎现实主义,但我们也可以称其为资本主义现实主义。”但赤濑川的“严刑逼供”——把纸币放大画成《复仇形态学:杀死对手之前先把他看仔细了》——并没能迫使货币交出它的秘密。尽管这种“资本主义现实主义”让货币直面了它自身作为真实“复制品”的双重属性,“但也只是一种观察方式,并不能发现主犯的藏身之处。”

在锁定这个罪犯以后还可以采取什么样的行动?赤濑川提出了“隔离的方法和对观看对象的压制”。他以大罢工为例:劳动的整体缺失或“隔离”使依赖劳动运转的“世界系统”变得可见。任何其他类型的罢工——任何只有一部分人停止工作的罢工——都不能产生上述整体缺失的效果,因此也无法让“与劳动相关的系统”反过来变得可见。但这种部分罢工提供了“一种罢工的模型”。模型就像微型替代品,是一种部分意义上的行动,指向直接行动全面实现的可能性。同样的原理也可以用于货币:如果把全世界所有货币都锁进一个巨大的保险柜,“那么货币金融体系的安乐窝⋯⋯也不复存在,以此为基础的私有财产体系就会像一头刚从地底下钻出来的鼹鼠一样不知所措。”

赤濑川指出,“任何种类的物体”只要按这种方式隔离,都能通过揭示原来被隐藏的系统操作,让人“观察世界”。但劳动和货币的地位特殊就特殊在它们的隔离会进一步暴露“主犯”,即资本主义——最终极的隐形统治形式,现实本身的构造原理。因此,对货币的隔离将会是“观察世界的最好方式。”赤濑川在阐述有关货币隔离的案例时,进一步明确了模型的概念:“一个焊上挂锁的钱箱是货币隔离的模型,就像一把用牛皮纸包裹起来的椅子是椅子隔离的模型一样。”如果没有一个大到可以隔离全世界所有货币的保险柜,我们可以用一个作为整体程序微型转喻的模型代替。

因此,赤濑川试图通过阐释同辈艺术家的创作实践来提示有关使用“物体”的具体政治意义:作为模型的物体不仅仅是分析的对象,还是一个积极能动的实体,可以集中体现并扰乱隐藏的限制系统,从而使人能够思考它们覆盖的范围以及可能的超越。同时,他还提出另一种相反的观察世界的方式:借由泛滥的隔离概念。这种“过量注射”旨在将一个物体的存在界线推向极限,不是通过物理上的隔离,而是通过淹没该物体的日常定义来揭露其原理。借助对模型手段的概念化,物体的批判潜能扩大了:现在它有可能覆盖掉整个系统。这样大规模的复制既是罢工模式的颠倒,同时也可以催生一种更加有力的观察世界的方法。赤濑川对该过程的构想带有高度政治色彩:用大量私人印制的货币来覆盖原有的货币系统。货币是真是假并不重要:“伪币和真钞一样起作用。关键是对世界进行过量注射。”赤濑川把这种观点引向其逻辑上的结论后,故作天真地问:“如果我们无视一个为真一个为假的预设事实,伪币和真钞之间到底有什么区别?⋯⋯所谓真货并不是一个绝对、无条件的实体;它代表的是一个强迫人承认其真实性的独裁体系。”

赤濑川破坏了真伪之间习惯性区别之下未经检验的基础,从而颠覆了前者看似本体实为预设的优势地位。两张纸币如果一模一样(例如Chi-37事件里的伪币只有专家才能辨认出来),真伪的区别就不是在现象学层面上进行,而必须是系统的、社会的产物,受共识的控制。赤濑川说他印制的千元纸币不真也不假。因为这些纸币把自己的仿制品身份摆到了前台,并不是天衣无缝的赝品,所以也就否定了实际使用的潜在可能性及意图,它们属于赤濑川所提出的第三个领域:它们是模型。

“(实物大小的模型纸币)和放大200倍的复制品不同之处就在于前者代表了一种量上的增加。”实物大小的纸币与简单的资本主义现实主义作品《复仇形态学》不同,不再只是资本主义现状的表象形式,而是对该模式及其表象的基础提出了质疑。这件作品让人看到,资本主义现实主义的一种更复杂、更具批判性的形式也许能够直捣资本主义真实本身。实物大小的货币模型“就像一个小孔,透过它,我们可以看到现实世界里真假双方的斗争,看到‘真实事物’垄断地位的动摇,从中也许能找到有关怎样观察的提示。”模型超出并暴露了其他物品的命运,让人看到这些物品如何只是单纯地参与经济运行及其相关权威控制结构,将系统化的统治转换成看似自然的现实并推而广之,借助种种未经审视的习惯塑造和限制着我们每个人。

在不把艺术家的生产简化为对他论文的讨论这一前提下,我们也许可以说,考察赤濑川和高赤中心在1963年的实践相当于跟随一条逐渐展开的线索,最终到达一种资本主义现实主义的光学。当然,资本主义现实主义的概念、模型与隔离这两种考察手段在赤濑川自身1963年以来一直不断进行的活动中就已经开始萌芽。捆包作品展示了对艺术活动,对衣架,对椅子的隔离和压制;千元纸币作品通过侵入甚至淹没货币流通系统建立了另一种隔离模型。而且赤濑川有关模型的概念明显进一步拓宽了自山手线行动以来他和他的伙伴们艺术实践的发展线索。从此以后,他们作品里使用的物体都可以被视为某种模型,不单是行动的辅助道具,还能以部分代整体,即对结构性的整体破坏,进而阐明了日常革命的可能性。

这一观点可以轻易涵盖中西作品里的物和高松作品里的绳子,两者都对日常用品进行了富有挑衅性的破坏、捆绑和重新组合。不管中西和高松有没有把自己作品中略带威胁和控制意味的系统性——这一点在高赤中心第一次联合展览上体现得十分明显——视为资本主义本身的实践和效果,赤濑川显然是这么想的。《资本主义现实主义论》里提到的绳子明显在指涉高松的作品,也就是说,赤濑川认为这些作品从根本上说的是资本主义通过货币和物品流通建立起来的无形连接网络,就像马克思所说的“无形的线”,个人消费透过消费行为本身将工人重新连接到劳动市场上。这样一来,赤濑川理解和阐明的就是在他自己以及高赤中心看似游戏和非批判性的作品之下其实不断涌动着上述很少为人承认的激烈潜流。

可以说,赤濑川的“小孔”代表了拟像的攻击性潜能。模型——作为不真也不假的第三方——是可以辨认的拟像、不完美的复制品,它挑起你的欲望,只为让你失望,通过这个过程让人发现政府发行货币的“真实”地位其实也是建构的产物。中西提到过“对结构性的破坏”;而赤濑川的论文追求的似乎是通过走出“艺术”这个安全区,把高度强化的关注和扰乱形式带入日常生活,使符号结构本身及其支撑的现实秩序陷入崩坏。他的仿制品在“捅真货的腰窝”,在它们过去的所指上大快朵颐。赤濑川的纸币模型介入了这一超现实(hyperreality)的领域,打乱了国家和报社等机构不断宣扬的本体秩序。赤濑川从这种由物体带动的视角转换中看到了批判的潜能,并认为其可以成为一场更彻底的革命政治的手段:比起燃烧瓶,一张“假”钱更让权力头疼——这一事实究竟有什么样的意义和影响也是高赤中心接下来探索的主题。在他们看似欢快的古怪行径之下隐藏的是严肃的反思和实验。他们想要超越表现和再现,直接介入表象和认识本身,为转变迈出必要的第一步。高赤中心摆脱了把艺术当成艺术“呈现”的框定操作,从而直面了表象本身以及看似无矛盾的现实之下潜在的边界、分裂和虚伪。他们的模型从内部腐蚀着各个系统;画廊塌陷到车厢里,公寓内和街头上。

然而,这些作品不仅不同于里希特的资本主义现实主义图像,同时也大大扩展了地球另一端高度金融发展过程中涌现出来的另一类物体操作:欧登伯格“商店”里的物品或激浪运动的量产复制品——两者都宣称要打破艺术品和商品,原作和赝品之间的界线,但却都停留在一个有限、甚至狭小的流通网络之内。相反,赤濑川的纸币比上述任何物体都走得更远,它直接进入了警察机制、媒体机制以及权力装置内部。赤濑川并没有在超现实的疯狂中渴望一种原初真实的回归(像鲍德里亚,甚至包括里希特、欧登伯格、激浪派和波普艺术一样)。在他提出的勇敢新世界里,原作和仿作之间的二元对立已经不复存在,艺术家因此可以完成令人难以置信的介入 ,在资本最柔弱的地方——日常生活与国家权威的交界处——奇袭制胜。

威廉•马洛迪(WILLIAM MAROTTI)是洛杉矶加州大学历史系副教授。本文选自他将于三月出版的新书《金钱、电车和断头台:日本60年代的艺术与革命》(杜克大学出版社)。

译/ 杜可柯