本文是艺术史学家、哲学家蒂埃里·德·迪弗(Thierry de Duve)为《艺术论坛》撰写的有关前卫艺术的系列文章之第三部分。文中,作者对杜尚名作《泉》的探讨把我们带到了一个意料之外的地方:十九世纪的法国沙龙。尽管杜尚“惊世骇俗”的现成品最早于1917年参展时遭到拒绝,其之后得到的承认与接受导致了“一切都可以是艺术”这一具有分水岭意义的事实宣告。然而,德·迪弗认为,这件作品的涟漪效应是向各个方向扩散的,此处,他探究了《泉》真实信息——“任何人都可以成为艺术家。”——的惊人源头。他提出,其源头在于1880年代巴黎的一群初出茅庐的新晋艺术家,他们试图在欧洲文化机制里最成熟的机构——法国美术学院系统——中寻求自己的独立性。

每年,卢浮宫的评审团都引发众多不满……不认同评审团观点的_成名艺术家被排挤在展览_之外。要消除这些不满,有一个简单的方法:不加区别地接受所有提交的作品。—— 古斯塔夫·普朗什(Gustave Planche),1840

人人都是艺术家;都是想用自己的作品赚钱。—— 亚历山大·德·卡耶(Alexandre de Cailleux),1840

如果把意义比喻成蔬菜的话,有些意义像胡萝卜,有些意义则像洋葱。胡萝卜长得整齐挺拔,深深扎入土地,内核坚硬如铁,形状清晰可感;洋葱则有纷繁内卷的表面,一层接着一层,包裹着一个模糊的中心。马塞尔·杜尚1917年借《泉》放入邮箱的信息就像洋葱,它的接受史就是将洋葱表皮层层剥开的历史。第一层皮剥开要等到1960年代,彼时越来越多的公众听说,一个简单的(也有人称之为“恶俗的”)小便器也是能在美术馆展出的艺术品。就这样,“一切都可以是艺术”这一信息得到正式发布,而且,无论是戏谑还是玩笑,又被立即做了以下解读:“一旦一切都可以成为艺术,那么任何人都可以成为艺术家。”我称此为“杜尚三段论”。至此,第二层意义被剥开。但就整体而言,1960年代对杜尚的理解并不符合事实:我们是从第一层的意义推断出第二层的内容,实际上应该反其道而行之。符合事实的真相是:一旦任何人都可以成为艺术家,那么从逻辑上讲,一切都可以成为艺术。

“任何人都可以成为艺术家”这句话,至少有三种理解方式。为了清楚起见,我先抛开前两种理解。文学评论家玛乔瑞·帕洛夫(Marjorie Perloff)在与诗人查尔斯·伯恩斯坦(Charles Bernstein)的一次谈话中说:“要成为建筑设计师,你必须学习非常具体的事情;要成为作曲家,一定得懂一点音乐;但随便什么人,现在看来,都可以做个诗人。”这句话既嘲笑了那些以诗人自居者的妄自尊大,也讽刺了一些人对真正的诗人表示鄙夷,其实是因为他们根本不懂诗人的技法。虽然帕洛夫的评论很有意义,我关心的却不是这种第一印象的理解/误解,也不是杜尚电报送达当时最流行的“人人都可以成为艺术家”的乌托邦理想。约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)正是这种乌托邦思想的典范。他坚信,每个人都被赋予了创造力——一种天生的、普遍分布的、平等的才能,一种可以创造新的事物、形式或事件的才能——然而也是一种在大多数人身体中休眠的才能。职业艺术家的社会任务,博伊斯认为,就是解放这一受压抑的创造潜能,直到所有人类劳动都可以被称为艺术。在他(以及其他人)对创造力的信念中,非常重要的一点是,创造力是指向未来的:它具有诺言一样的述行结构。

在光谱的另一个极端,则是对“人人都可以成为艺术家”的犬儒式理解,也是我在这里要讨论的重点:这种想法为杜尚信息发送出去的那一刻提供了支撑;它是一种记述式话语,指向过去;它检视的是某个给定的、业已存在的情况。而给定的情况就是,1917年,在《泉》短暂出现过的纽约独立艺术家协会这一具体语境中,任何一个愿意花六美元的人都可以获得职业艺术家的身份。这里面没有丝毫乌托邦意味,除非你认为对民主的渴望、对催生独立艺术家协会的国家设计学院的反抗就是乌托邦。虽然杜尚绝对赞同这种反抗,但他对乌托邦却抱着冷嘲热讽的态度。他是有史以来真正的浪子(dandy),他知道艺术和民主从未打成过一片,他知道要做前卫艺术家,实际上是要把贵族式的价值观从阴沟里重新捡回来,以千方百计地逃脱被中产阶级完全吞噬的命运。在他看来,独立艺术家协会创始人们的民主梦想不过是提供了一个布景,供那些在麦克斯·施蒂纳(Max Stirner)意义上具有独特性的艺术家及其艺术大放异彩。虽然杜尚并不支持系统性的灾难历史观——比如瓦尔特·本雅明“新天使”脚下的废墟;怎么看他也属于胜者这边,因此很难完全陷入败者的悲观——他仍然是从某一机构之死的角度来看待新生的独立艺术家协会成员。这一机构之死成就了独立艺术家协会之生。我认为,在“任何人都可以成为艺术家”这一话语之下,隐藏着第三层含义:“法国美术学院系统(Beaux-Arts system)已经崩溃。”

尽管可能是杜尚、阿尔伯特·格雷兹(Albert Gleizes)或者其他一些人说服了美国独立艺术家协会的创办者,让他们模仿法国独立艺术家协会来制定自己的章程,但杜尚很清楚,创始团队里的法国人给他们的美国同行提供的是一个不仅陈旧过时,而且因为背叛自身原则而已然无效的模型。当他的《下楼梯的裸女第2号》1912年遭到法国独立艺术家协会审查之时,他就亲身体会过这种背叛。立体主义派是当时最前卫的画派,而杜尚与他们的教条格格不入。我认为杜尚一定吸取了教训。他对法国独立艺术家协会的历史及其前史有多了解很难说——法国独立艺术家协会成立时,杜尚尚未出生——然而这一点并不重要:信使不是写信的人;为什么要求他完全了解信中的内容呢?

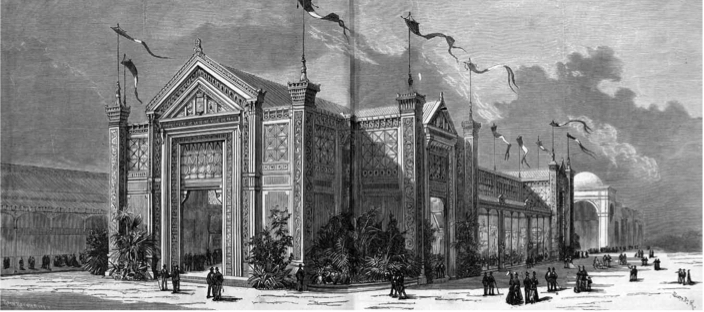

我们接下来把目光投向1884年5月15日到6月1日举行的第一届法国独立艺术家沙龙展。举办此展览无疑是出于对那一年官方沙龙展审查制度过于严苛的不满;法国独立艺术家协会大部分成员是官方沙龙展的“落选者”。乔治·修拉(Georges Seurat)参加了这届独立艺术家协会展并展出了作品《安涅尔浴场》(Bathers at Asnières),这也是为什么该展览常常被当成新印象主义诞生的宣言。实际上,宣告新印象主义诞生的应该是1886年第二届协会展——修拉在其中展出了他更具野心的作品《大碗岛星期天的下午-1884》(A Sunday on La Grande Jatte—1884, 1884-86)。1884年的独立艺术家基本上是一群受到排挤、愤愤不平的人,大部分都很平庸。他们痛恨“落选者”这个称谓,并且一直声称许多获奖艺术家、一些获得优秀奖(可以免审直接参加官方沙龙展)的艺术家也加入了他们的行列。协会展还没结束,组委会就因为贪污经费而遭到部分参展者抗议。这些抗议者在6月4日召开了全体大会,一周后,就在蒙莫朗西地区公证人马特·库尔索(Maître Coursault)那里注册了一个新的协会,与原有协会竞争,并且很快击败了原有协会,成为至今仍然活跃的独立艺术家协会。

第一届独立艺术家协会展得到了来自新闻界褒贬不一的评论。大多数评论家都相信官方沙龙的评审团是公正的,他们的意见是有效的,是经得起大众检验的——这和1863年著名的“落选者沙龙展”(Salon des Refusés)在当时引发的评论意见有异曲同工之妙。一些评论家质疑“独立艺术家”给自己取的这个名字。在法国著名周刊《画报》(L’Illustration)中,一位以白迪干(Perdican)为笔名的评论家写道,“因为这些独立艺术家命名自己为独立艺术家,我要谴责他们。”就在同一天,保罗·德· 卡托(Paul de Katow)在《吉尔·布拉斯》报(Gil Blas)上补刀:

“要在这堆自诩为‘独立艺术家协会’的绘画和雕塑里找到方向并不难。可是我不明白为什么要叫‘独立协会展’。独立于何人?独立于何物?是独立于那个必然会把这两三百件或可笑或可怕的油画和雕塑作品拒之门外的官方沙龙评审团吗?”

同样的词句——“独立于何人?独立于何物?”——也出现在5月24日的《强硬报》(L' Intransigeant)上,以爱德蒙·雅克(Edmond Jacques)为笔名的评论家在回答自己的设问时表示,他惊讶地发现“独立艺术家协会展”中没有任何独立性可言——参展作品与官方沙龙展上的大同小异。但是,当这一词句半年后在古斯塔夫·葛福罗(Gustave Geffroy)对独立艺术家协会冬季展览评论中再度出现时,它指向了另外一种类型的自由:

“首先,独立于何物?曾经被德加(Degas)、卡萨特小姐(Miss Cassatt)、哈法耶利(Raffaëlli)、毕沙罗(Pissarro)挥舞过的这面旗帜,是值得我们拥护的吗?与在国家提供的展场展出的艺术家决裂,只为了展出近来因缺乏国家支持、只好在巴黎市政府出借的展馆里展出的那些平庸画作,这样做真的值得吗?

葛福罗精确地指出了问题的症结所在:把“对国家的依赖”换成“对巴黎市的依赖”,有多大差别呢。事实上,独立艺术家们对巴黎市近乎奴性的忠诚,跟他们对国家大胆的自治宣言之间相辅相成。他们甚至在自己的图录封面和年度宴会菜单上使用巴黎城市的色彩,以换取在香榭丽舍大街的场地,并在那里举办了成立之后第一个十年里的绝大多数协会展(只有两次除外)。无论是有意还是无心,葛福罗的回应很像1884年4月16日早期独立艺术家聚会时一个无政府主义者的抗议:“你们管自己叫独立艺术家,而你们的第一个独立行为就是向国家伸手要东西!”

风格独立绝不是这些年轻独立艺术家的第一个要求。对于艺术家个人和集体而言,重要的是对官方沙龙评审团保持独立。他们的座右铭“无评审,无奖项”是集结了一个庞大艺术家群体的总体性口号,而到今天,我们能记住的只有极少数:在参加过1884年协会展的402名艺术家之中,只有查尔斯·安格朗(Charles Angrand)、亨利·爱德蒙·克劳斯(Henri-Edmond Cross)、阿尔伯特·杜波依斯·比利(Albert Dubois Pillet)、奥迪隆·雷东(Odilon Redon)、埃米尔·舒芬内克(Émile Schuffenecker),修拉和保罗·西涅克(Paul Signac)在艺术史里留了名,其中除了雷东以外,其他都是新印象派。剩下的395位艺术家当时或者是参加过官方沙龙展,或者是有资格参加,或者是被官方沙龙展合理地拒绝了。争取摆脱官方评审团的斗争与现代主义的发展步调并不一致;继续把这两者混为一谈将是一个巨大的错误。这么做,也会导致我们无法顺利地剥开杜尚那如洋葱般包裹着的信息内核。在我看来,接下来我们应该考虑的问题是:为什么“任何人都可以成为艺术家”这一层含义剥开之后,就会看到“法国美术学院体系已经崩溃”这一层含义?

现代人的一个惯性思维是认为视觉艺术家天生就是随心所欲的人,学术训练可有可无,画商只看他们的作品集,不看他们的文凭。我们想当然地认为视觉艺术(当然,建筑例外)实践没有像法律或医学那样的从业保障。那要是在1917年随便哪个纽约客花上六美元就可以在独立艺术家协会购买一张会员卡呢?要是在1884年任何一个巴黎人花上10法郎就可以参与第一届独立艺术家协会展呢?这些看似完全相同的情况,其实是截然不同的,大西洋两岸有着巨大的鸿沟。1916年纽约独立艺术家协会的成立甚至都没有在美国艺术界留下任何痕迹。美国艺术界的发展主要归功于几位果敢艺术收藏家的野心,而不是艺术家的集体行动。只有在法国,一帮自称艺术家的人突然获得的合法性才标志着巨大的戏剧性转变——这些转变最终导致了整个艺术机构的瓦解。

当被要求解释这些转变时,艺术史学家通常不会把重点放在独立艺术家协会的诞生上,而会强调其创立前的十年里印象派对官方沙龙展的抵制,这样强调是正确的:独立艺术家协会的创建,其象征意义大于实际作用。被哈里森·怀特和辛西娅·怀特夫妇(Harrison and Cynthia White)称为“画商-评论家系统”(dealer-critic system)的问世至关重要:如果没有画商保罗·杜兰德-鲁埃尔(Paul Durand-Ruel)的支持,印象派是否有能力抵制官方沙龙就很值得怀疑。现在,让我们不要简单地认为官方沙龙的凋敝是因为当时最先锋的艺术家们已不再认同它。事实是,现代主义绘画是从官方沙龙内部而不是从其反对者或外部发展起来的,爱德华·马奈的职业生涯即可证明这一点。在印象派抵制官方沙龙时,马奈是拒绝参加印象派展览的,虽然媒体反复赞扬他(或指责他)领导了这场运动。我认为这一事实非常值得注意。同样值得注意的是,印象派对于如何自称一直犹豫不决,最终决定使用“独立艺术家”这个名号。实际上,印象派画家是最早以“独立艺术家”自诩的艺术团体。他们的成员构成随着时间流逝而不断变化,1873年被合并成“无名艺术家合作会”(société anonyme coopérative)。随后,在1877年的第三次展览上,他们才正式使用了“印象派”的名称。此前,古斯塔夫·卡耶博特(Gustave Caillebotte)建议的名称“不妥协者”(Les Intransigeants)未被采纳。对这两个名称都不满意的埃德加·德加在1879年第四届展览时提出了“独立艺术家”的名称,可是奥古斯特·雷诺阿(Auguste Renoir)却不高兴了,说“独立艺术家”听起来很愚蠢。尽管如此,“独立艺术家”的名称在1880年第五届展览时还是保留了下来;到1881年第六届展览被弃之不用;在1882年第七届展览上又死而复生,被杜兰德-鲁埃尔(Durand-Ruel)重新启用;在1886年第八届展览也就是最后一届展览上再次被废弃,由“绘画博览会”(Exposition de peintures)这样中性的字眼代替。

“独立艺术家”这个名称在1879年左翼阵营强迫马克·马翁(Mac-Mahon)元帅辞去法兰西共和国总统几个月之后出现,是偶然现象吗?或者,比起政权本身的变化,触发因素难道更多不是这之后法国美术学院管理体系内部的冲突吗?下台之前,马克·马翁宣布了沙龙双轨制,这一改革在他下台后依然困扰着其继任者儒勒·格雷维(Jules Grévy)的教育部和法国美术学院系统。双轨制包括一个相对宽松的年度“艺术家博览会”(参展名单由被选出来的评审团决定),以及一个严格由国家控制、三年一次的、旨在展示精英中精英的“艺术博览会”。后者肯定会排挤印象派,前者可能不会。因此,他们不再需要抵制官方沙龙了,相反,当务之急是大声宣布其独立于国家权力。对于印象派以及1884年的独立艺术家而言,真正的创新在于脱离国家权力的独立,此举的激进性,艺术家们只意识到一半,尽管正如我们现在看到的,他们三年前就已经有了这种激进性。“画廊-评论家系统”的发展,使得独立于国家的行为有实现的可能,同时也加速了沙龙制度的灭亡。

1880年国家主办的最后一届沙龙展是一场十足的灾难。主管法国美术学院系统的副国务卿兼官方沙龙展主席爱德蒙·杜尔戈(Edmond Turquet)与评审团之间冲突不断——引发冲突的先是1879年杜尔戈在沙龙展厅安装电灯的决定,其次是杜尔戈对评审团选举制度的改革,最后是杜尔戈的分类系统。两任评审团主席威廉·布格罗(William Bouguereau)和保罗·博德里(Paul Baudry)先后辞职,结果,这届沙龙展接受了7289件作品参展——史上最多的一次——其中绘画作品就多达3957幅,由2775名画家创作。杜尔戈特意把最差的作品挂在沙龙里最好的地方,以羞辱报复评审团。此举激怒了所有艺术家,轰动了整个新闻界,展览也遭到公众冷遇,最终导致国家美术部亏损了46559法郎(相当于今天的超过15万美元)。乔里-卡尔·于斯曼(Joris-Karl Huysmans)曾如此评论:

“1880年沙龙展是一个闹哄哄、乱糟糟的大杂烩,新的分类法大错特错,无异于火上浇油。以民主为借口的结果是吓坏了穷人和普通人。这就是杜尔戈先生所赞同的新奇。不过,就让他们这么办吧,那些画家不值得我们支持。他们不断地乞求国家的帮助和控制,实际上他们应该不理会国家,拒绝这些幼稚的奖励和奖牌,并尝试用自己的腿走路。”

教育暨美术部长朱尔·费里(Jules Ferry)仿佛听到了于斯曼的呼吁,并甩锅给杜尔戈,让他宣布国家取消对沙龙展的资助。1881年 1月17日,杜尔戈面对艺术家们发表了这样的讲话:

“现在,你们必须代替政府对年度展览在物质、艺术方面的管理负起无偿的、全部的责任。国家将不再干预你们的事务……事实已经充分证明,或者完全由艺术家自治,或者完全由国家管理,任何折中方案都是行不通的。”

杜尔戈的这段讲话也出现在随后一届沙龙展的图录里,这一次沙龙展于1881年5月举行,已经完全与国家脱离关系。同一本图录中还记载了一个新成立的民间组织“法国艺术家协会”(Société des Artistes Français)的章程,1月28日完成起草,2月5日获得费里批准生效。自那一天起,不管国家如何煞费苦心想要恢复已经丧失的控制力,艺术家们已经完全自主了:他们终于正式独立了。鉴于此,三年后法国独立艺术家协会的创立似乎少了那么一点英雄主义和革命的光环,而杜尚电报中指向过去的记述式话语意义变得更加清晰。

我认为我们不应过于强调1880年代法国艺术家们声称的独立性。当印象派骄傲地自称为“独立艺术家”时,他们正依赖于杜兰德-鲁埃尔给的面包和黄油。为艺术而独立,亦即以真诚和原创精神为名的独立,是浪漫主义者早已有之的主张,也是自1863年法国美术学院系统改革之后美术教学的主旨之一。它可能是又一个假象,是“一切皆是艺术”和“人人皆是艺术家”式乌托邦较为冷静和朴实的变种。我认为十九世纪末法国艺术家的独立最值得关注的特点在于他们闹独立的对象是国家。杜尔戈在讲话中称国家管理和艺术家自治之间水火不容,如此绝对,令人震惊。然而,在《1876年的沙龙》一文中,左拉(Émile Zola)早就已经预料到这样的二元对立:

“我的愚见是:说到政府,只有两种形式行得通:最绝对的独裁或最完整的自由。最绝对的独裁是指法兰西美术院那样的独断统治。如果将法兰西美术院的权力抽出,转交给经选举产生、意见年年变化的评审团,则是一个巨大的错误。所以,如果想逃离目前的窘境,法国美术学院系统的管理层,在我看来,有如下选择:要么恢复学院评审团制度,要么实行自由展览制度。”

我们现在知道是谁赢了这场非此即彼的斗争:最终自由展览得以实现,现代主义战胜了学院派。这个故事已经被讲述千百遍,我就不再赘述。我也不会为现代主义为何获胜提供或新或旧的解释;除了现代主义在审美上的优越以外,任何解释都是多余。我只想试图弄明白,为什么现代主义诞生于法国;我做这样的尝试,是由于杜尚的信息留下了线索,引导我去探究答案。我想,一部分答案就在这种态度异常鲜明的非此即彼的对立中,这是进步主义评论家左拉和保守主义美术部官员杜尔戈在不同条件下得出的相同结论。除法国外,我想不出任何一个欧洲国家,其视觉艺术——无论是在1880年代,还是自1648年法兰西皇家绘画与雕塑学会成立之后的任何时期——面临如此毫无中间地带的选择。英国皇家艺术学会能够与艺术家协商,通过让自身与国家控制保持距离而确保艺术家能享有一定自由。德国还处在后俾斯麦时代的宫廷艺术阶段。意大利在加里波第和加富尔之前,压根不知中央集权为何物。甚至在法国的早些时候,比如七月王朝期间,中间派(juste milieu)画家还可以在如下错觉之中茁壮成长:国家垄断和资产阶级个人主义为审美提供了暂时的解决之道。到1880年,现实已不再如此。法国十九世纪的美术系统要么等死,要么如左拉所述,恢复“完全专制”的荣耀。即便只是在象征层面,法国独立艺术家的出现也为一个非常强大而独特的艺术机构敲响了丧钟,在这之前,艺术家们在其职业生涯的任何阶段都必须通过该机构获得国家的批准。对该机构来说,让平民百姓都可以成为职业画家和雕塑师绝非快事,正如1884年独立艺术家协会所示。现在看来,杜尚的电报无异于法国美术学院体系的讣告。

为什么现代主义诞生在法国?让我们看看如下假设:当我们谈起沙龙体系,我们其实是在用转喻的手法描述一个强大的意识形态国家机器(借用路易·阿尔都塞的词汇),其权力的集中程度在法国达到了顶点。仅举一例:马克·马翁的沙龙双轨制,其幕后推手是欧仁·纪尧姆(Eugène Guillaume),一个在教育暨美术部很有权势的文官。马克·马翁辞职后,他仍继续留任,头衔全称是法兰西美术院院长、法兰西美术院议会主席,以及巴黎美术学院院长。当然,他也是法兰西美术院的成员。在那个历史性的时刻,法国美术学院体系这一旗帜下的种种集权显示了美术管理当局紧紧抱住行将沉没之船的甲板那种焦虑。然而,这一旗帜在金字塔结构的严密机构网络上高高飘摇了一个世纪之久,在艺术界和政治界都享有极高声望,并高度近亲繁殖。艺术史学家保罗·史密斯如是说:

“巴黎美术学院由法兰西美术院管辖,而法兰西美术院则由法兰西学院管辖。巴黎美术学院的教授从法兰西美术院成员中挑选,并且占据了年度沙龙展或国家赞助展览评审团的多数,而艺术家们正是希望通过这样的展览来得到评论界的认可和官方的资助。”

沙龙评审团是整个系统的锁舌。正是通过评审团的方式,整个十九世纪,国家都垄断控制着艺术家的从业资格和他们大半生的职业生涯。和往常一样,对于国家机器,自身权力的延续是最重要的——“铁打的衙门流水的兵,”批评家艾伯特·沃尔夫(Albert Wolff)在1885年如此写道——虽然它系统地给出了控制艺术家作品质量这个借口,以证明自身存在的合理性。因为有评审团,学院美术体系在审美上得以具备比我们通常想象的要高一些的灵活度——有点接近于机会主义,甚至有时前后矛盾。这个体制内部从来就不是整齐划一的;学术和官方在极少情况下是同义词。国家文化政策随着政权更迭而变化,甚至随着君主或总统的个性而变化。这个体系也并非无可争议的:几乎每一届沙龙展都会引发艺术家抗议,以及政府内部某些派别要求改革评审团规则的提议。

但我觉得最重要的一个事实是:沙龙展评审团是国家实现对艺术界垄断控制的唯一手段,相应地,沙龙展也是唯一一个为控制而控制的工具。人们通常认为,规定艺术家学习的方向或强制推行一种官方风格是国家机器的目标。然而,把某个官方风格强加给艺术家的做法从来都没怎么成功过。引导艺术家受教育的方向其实更有效,但这种有效也主要是因为施加教育引导容易让人拉帮结派,滋生裙带关系。在法国学院美术体系下,无论当时流行何种艺术风潮,有且只有国家可以决定谁是合法的艺术家,而这个决定是国家通过沙龙展评审团做出的。一个艺术家能否被沙龙展接受,将决定其他机会是否向他敞开大门:沙龙展的认可能为他赢得国家的、地方的、教会的或私人的创作委托;让他获取至关重要的媒体关注;确保他的工作有足够的曝光率;吸引画商和收藏家;并且,如果作品获奖,还准许他免审入选下一届沙龙展。仅仅是美术系统里的一个齿轮,竟拥有如此集中的仲裁决断权,并且持续了如此长的时间(第一届评审团设立于1748年),这种现象在欧洲或其他地方都找不到第二个。

法国美术学院系统的这一特征虽然引人注目,可是如果不是它的另一特征——面向所有公众免费开放——与其前一特征发生了激烈冲突,美术系统迫使现代主义诞生的压力也许不会像实际上那么强大。与英国皇家艺术学会展览向公众收取入场费的做法不同,法国沙龙展在1885年前都是免费的。1855年,沙龙展作为世界博览会的一部分,安装了十字转门,记录了891682名付费观展游客。(顺便说一句,这个数字比2012年第十三届卡塞尔文献展的参观人数还要多出30,000左右,充分证明沙龙展作为大众娱乐活动的吸引力。)两年后下一届沙龙展的人数则呈现非常有趣的特征,因为周日是免费开放的:于是在周日一天就有265,180人到场观展,远远超过周一到周六的所有付费观众人数(182,586人),证明沙龙展吸引了大量低收入人群,而非我们想象的高雅艺术拥趸。

“我在那儿见到了中产阶级者、工人,还有农民,”左拉在《1875年的沙龙》里如此写道。任何人都可以参观沙龙展。但并不是每个人都在沙龙展出作品——远非如此。决定艺术家命运的“绝对专制”与向公众开放的“完全自由”之间出现了张力,我认为正是这种张力解释了为什么现代主义诞生于法国。在这种张力之下,现代主义被迫形成;它作为高雅艺术唯一的生存策略出现,在形式和内容两个层面上充分处理了其所在的真实境况。古斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet)和马奈先后成为现代主义的重要开拓者,因为二人从根本上来说都属于沙龙画家(这一点看似矛盾实则不然)。这就是在“剥离杜尚的消息洋葱”引导下,我所探索的假设。如果我是正确的,那么在沙龙内部的可见度条件就不仅仅是库尔贝和马奈叛逆行为的陪衬背景了。他们如何考虑、处理、回应、反驳这些条件,就成了现代主义绘画定义中的重要组成部分。但这是另一个故事了。

在现代主义绘画定义方面,杜尚发出的信息是无声的。他的信息看似面向未来——宣布一个“一切皆艺术”的新世纪即将到来——这让我们很容易忽略,这个信息其实与过去有多么紧密的联系。从杜尚1917年回望过去的视角,审视法国美术学院体系的消亡,我们会发现,他放入邮件里的消息与1880年代以后绘画的命运毫无关系。他的立体主义——不是毕加索式的也不是广义上的立体主义——是个死胡同,他自己也知道这一点。所以杜尚放弃了绘画,转向现成品。这又诱导随后两三代艺术家和批评家,从1960年代开始,以为杜尚宣布绘画已经过时,而实际上杜尚把他对画家艺术的忧郁渴望体现在了充满象征意味的现成品——如1916年的《梳子》(Peigne)——或者对修拉画作的神秘指涉上。他的玩世不恭和纨绔公子气使他站到了那些能看到皇帝新衣的人们一边,可是,如果他们是类似埃德蒙·阿伯特(Edmond About)这样的保守批评家,就太糟糕了。埃德蒙·阿伯特在1883年谈及沙龙制度的消亡时,曾这么写道:

“二十年来,革命持续不懈地进行着,一天又一天,在这个非常特别而有趣的世界。控制这个世界的高官们希望受民众欢迎;于是一点一点地,他们把民主的习惯引入原应是贵族制度的社会。他们为了多数人而牺牲了精英;他们把普选权赐予艺术家,仿佛艺术家组成了一个行会,好像他们不必参加美术学校训练,不必获得文凭,只需要一腔热血和信心,只凭先到先得就能以艺术家自居。”

杜尚读到这段文字时,大概会苦笑吧。但他为艺术带去的结果——不是从评审系统的消亡,而是从该系统本身——是阿伯特绝对无法预料的。这些结果是残忍的。责任不在杜尚;他毕竟只是个信使。

蒂埃里·德·迪弗(Thierry de Duve)任教于纽约视觉艺术学院;2013年秋,他曾是纽约大学艺术研究院Kirk Varnedoe访问教授。

译/ 梁舒涵