数据的核心是变量。我们从日常体验中获知,如今我们使用的很多数字化媒介,从文字到图片再到音乐,永远都处于流动中;其变量可以由一个或更多的终端用户设计(比如维基百科的词条),或者由机械化运算法则完成(比如谷歌搜索),它有时看起来完全处于失控状态,以一种随意而神秘莫测的方式不断变化。同样的逻辑适用于实体物品的设计,无论是餐具还是建筑。从九十年代初开始,数字智能建筑的先驱者们就已经表示,用于设计和构造的计算机工具无需额外花费,就能大量产生各种变体。规模经济在一个数字化的环境里已经不再适用,(在给定范围内)数字化生产、大量定制且彼此迥异的产品,在成本上,并不会高于那些标准化批量生产的产品。从这点上讲,数字文化和技术应该被视为后现代的最终表现,也就是说,一个后现代的梦变成了现实。但是在建筑和设计领域,事实却并非如此。从一开始,建筑领域的数字化转向就被一种工具绑架。该工具迅速打败其他竞争者,成为崭新的数据设计界的主角,甚至是垄断者。它的名字是样条曲线建模工具(Spline Modelers)。

这个工具很神奇,如今在大多数计算机绘图和计算机辅助的设计中被安装使用,它们能将任何一组随意的点、涂鸦或手绘不规则线条变成完美平滑的、曲折蜿蜒的连续性线条。然而,段样条曲线建模工具的数学模型在如今数码技术崛起之前便已经诞生:它目前的形式是五十年代末和六十年代初由两名法国工程师皮埃尔·贝兹(Pierre Bézier)和保罗-德-卡斯特乔(Paul de Casteljau)发明,两人分别为雷诺和雪铁龙汽车制造商工作。在几年内,贝兹和卡斯特乔发现了两种略微不同的数学方法,能够用一条连续的曲线连接起一组不在一条直线上的分散的几何点,英语称之为样条曲线(spline)。这种操作之前是靠手动完成的,典型的做法是利用可弯曲的木头或塑料薄板;而如果用贝兹和卡斯特乔的公式,无需手工操作也能通过数学方式计算出那条曲线。这样一来,作为被写出来的数学函数,样条曲线就能够被记录并转换为一系列字母和数字,必要时,还可以通过给部分参数赋予不同的数值对其进行重新计算、编辑或调整。因此,九十年代初的一项重大创举就是,安装在早期计算机辅助设计软件里的所谓的“样条曲线建模工具”通过平面用户界面,使得该数学运算的部分内容变得更容易获取和操作,也就是说,任何人只要点击鼠标,就能在屏幕上编辑、移动、拖动各个控制点和矢量。当事实证明这一游戏比为它提供基础的高校微积分数学更快更直观时,样条曲线建模工具很快就在数字设计师中受到广泛欢迎,以样条曲线为基础的风格也成为了早期计算机设计的标志。

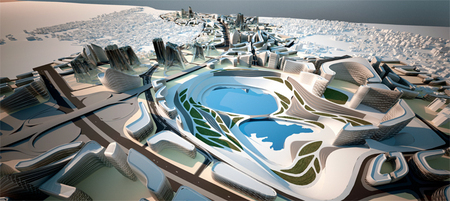

贝兹和卡斯特乔的样条函数纯粹是数学上的存在。它们并不适合于我们居住的现象世界;设计师们运用样条曲线模块为现实“建模”,将其转换为一个经过化简的数学公式,他们所描绘或创造的连续线条和匀质表面最终只是计算机为他们计算的数学函数的一种物质上的近似值。当然,并非九十年代每个数据智能设计师都是一个纯粹的样条曲线制作者。格莱格·林(Greg Lynn)和伯纳德·卡歇尔(Bernard Cache)都明确表明自己将微积分作为设计的首要工具(前者提出了如今已成传奇的“泡状体块”[blob]概念来描述他制作的曲线形状,代表作:《胚胎屋》[1997–2001]以及同时期的Alessi咖啡茶具),而弗兰克•盖瑞(Frank Gehry)则使用计算机扫描、计算、记录和制作不规则的非几何三维图形。从1997年落成起,盖瑞的古根海姆毕尔巴鄂馆就被奉为数字化驱动下新建筑风格的楷模,但正如当时大多数数据设计师运用样条曲线建模工具磨平了所有线条和表面一样,不规则图形和数学样条之间的区别经常是微弱且并不容易让人察觉的。两种情况下,人们放眼望去,看到的都只是在当时被广泛关注和运用的曲线。让我们快进到21世纪第一个十年的尽头。2001年,互联网泡沫破灭,千禧年头十年数字领域内部对参与性和互动性的强调并未在设计师中引起太多共鸣。与此同时,与九十年代数字设计息息相关的以样条曲线为主导的设计风格却存活下来并继续发展,很多早期的先驱者仍然成功地践行着这一风格,同时还有一批年轻数据设计师接班。样条曲线的制作不断被称赞为数字时代的典型风格(最近该风格还有一个比较容易让人误解的名称:参数化主义[parametricism]),可以确定的是,随着技术进步,九十年代很多的预言如今都成为现实。巨大的流水线表面如今可以通过更能承受得起的价钱建造出来,扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)建筑事务所和其他事务所都提议在更大规模上运用这一迂回起伏的建筑语言。

然而如今,在技术人员和科学家之间掀起的另一个潮流已经以各种不同方式(既有明显的,也有不明显的)影响着数码设计。计算机可以掌握和处理海量数据并不是什么新观念了,但是“大数据”式的计算方法(科学家们倾向于更低调地称之为数据分析)也许比它外表看上去更具颠覆性。纵观整个历史,自古以来,西方科学和技术就不得不在数据极度匮乏的环境下求得自身发展。

古语云:生命短暂,艺术永恒:在有生之涯中,我们只能进行固定数量的实验,我们只能记录和传递这些实验里有限的一部分内容。印刷术发明之前,穿越时空传递的信息数量非常有限,所以,不论何种科学传统,它能形成都算得上是一个奇迹。即使是现代,通过印刷进行的数据传递相对而言依然是比较繁琐和昂贵的,而且必须限定在一定范围内,选择的信息必须具有高附加值。为了解决有效数据的长期短缺,西方科学家发明了日益有效的方法,尽可能以最短、最简单的记录方法压缩最多的数据。最主要的手段就是普适化(generalization)——把若干具有普适性的法则传给后代,而不是留下对大量不同事实的描述性记录。为此,古人使用按字母顺序排列的单词和短语,而现代人则发现使用数字会更方便;所以,这些法则最初被记录成命题和三段论,后来则被记录成等式和函数。然而背后的逻辑是一样的:我们在一些现象里观察到一定的规律性,从该规律性中,我们推断出尽可能具有普适性的规则。这一规则总结了我们目睹的很多事情的共同点,我们希望借此预见未来。现代科学至今为止都是以这样的方式运行的。

但试想一下,如果由于数码计算不可限制的力量,所有发生过的事情都可以完整并且随意地被记录和传递,该是怎样一幅图景。那样的话,我们就没有必要以数学定律或规则的形式,用经过删减压缩的转录来代替真实事件的记录了。在给定条件下,预测未来事件的最好方式就是从存有过去证据的数据库里筛选出一个准确的先例。只要同样的条件再次出现,无论之前发生过什么(如果已知的话),同样的事件就会再次发生;如此一来,可回收的数据会代替规则,而搜索则会代替有预见性的科学。如果上述图景看起来很牵强,同样的策略已经在各种应用科学里被证明是成功的,比如天气预报,而认识论学者们也开始发言——带着些许困惑——说数据分析是一种新的“不可知论科学”,因为过去我们理解这个世界所需要的理由和模式(或定律和法则)对它而言都是不必要的,它无需借助这些东西也能做出有效的预测。

后科学范式已经开始对当代数字设计进行更新重组。比如上文所述的连续线条或曲线的数学公式:众所周知的函数y = f(x)。这个公式里包含和描绘了多少个点?很多:无数个。在实践中,该公式包含了在所有可能的规模上,我们描绘或制作那根线条所需要的所有点。但是,假设我们拥有无限大且零成本的数据储存和处理能力。那样的话,我们就能轻易抛弃任何人工的数学符号,转而列出一个很长、很枯燥的记录单:构成该线条的所有的点的空间位置(x-,y-,z-轴)。这些点看上去不遵从任何法则或模式,但它们本来也不需要遵从,只要每个点被定位,标注,记录在案即可。人类不喜欢这样的做法,但计算机很擅长。

一些数据设计师已经尝试一种类似的工作方式有一段时间了,作为样条曲线建模以外的另一个选项,该方式的运作基础是“细分单元”(subdivisions),或者能够要它变多小就变多小的分离的碎片。如今,该方式越来越多地以其明显非连贯性的、碎片化的状态展现。结构工程师也一直使用类似的程序,即所谓的有限元素分析(finite element analysis),又因为设计和计算的体积单位被称为体元(voxel),用这种构成模式做出来的风格通常被称为体元化(voxelization)。EZCT建筑&设计研究所的菲利普・莫莱尔(Philippe Morel)在2004年制作的《T1椅子研究》就是运用这种方法最早的例子之一。

其他例子还有很多,但是游戏的精神都一样。在所有的这些例子里,设计师用“大数据”来记录各种选定范围内的现实,而没必要将其转换为简化、有限的数学符号或法则。自然本身内在的不连续属性(毕竟,组成大自然的既不是欧式几何里的点,也不是连贯的数学线条,而是彼此分离的物质块,如果进一步细分可以分解到分子、原子、电子水平)被原封不动地拿过来启用,在理念和实践双方面都尽量靠近其本来的物质结构,其中包含的所有偶然性和不规则性都不可避免地出现在各个层面的表现形式中。设计师可以运用一个类似的数据驱动的“笨”方式来测试复杂的定量现象(结构设计,能量性能,使用以及入住模式),而无需通过决定性的因果关系法则去解释。这就意味着曾经以分析性计算为基础的设计选择如今可以通过反复试错,甚至依靠直觉完成。数据设计师发现,他们也许常常像手工艺匠人一样,能通过制造来学习和设计,但如今这种做法可以在更大规模上推行。一个设计师借助数据模拟之力,几分钟内在屏幕上制作和毁掉的椅子、横梁或屋顶比一个传统的工匠一辈子能制作和毁掉的还要多,并且从这种经验中得到潜移默化的教训。

我们使用的工具不可避免地会反过来影响我们制造的物品。所以,当下的数码制作风格越来越多地反映了上述这种启发式、整体式的过程,变成这种创新的——同时也是原始的——工作方法的隐喻、图像以及物质索引或痕迹。现在回头来看,第一个数字时代的曲线图形越来越像是一种过渡性的风格,数字运算新近被发掘的威力被用来完成传统的(即现代的)数学操作:这是现代性的标志性发明——微积分学与利用以微积分为基础的样条函数来设计和批量生产实际物品的计算机之间的一次联姻。但如今受数据驱动的运算方法与这种现代性逻辑格格不入,实际上,前者相当于对后者的反转和颠覆。样条曲线,现代数学的顶点,是一种化繁为简的工具;而“大数据”,后现代数据化不受管束的后裔,则是一种处理、管理,甚至(按照某一部分人的说法)提倡复杂性的工具。昔日样条曲线占主导地位的环境是有序和现代的;如今数据驱动下的设计环境是混乱和后现代的:不连续、断裂、碎片化、不稳定、不均匀、非调和。近期在法国奥尔良举办的ArchiLab展旨在展示最前沿的数据设计和研究。在该展览上,观众可以将上述新的形式风景尽收眼底(尤其是Alisa Andrasek 和Jesse Sanchez of Biothing, Michael Hansmeyer 和Benjamin Dillenburger等人的作品)。

一代人以前,现代科学的崩溃还是一些古怪的后现代思想家意识形态上的期待。但如今,不确定性和非线性已成为我们日常生活的一个事实,深深嵌入在我们使用的大多数数码技术当中。我们可以假装这样的事实不存在,但很多设计师却决定不再对它视而不见。这就是为什么今天的数码创作风格看起来凌乱粗糙。这就是“大数据”的本来面目,因为我们根本不知道该如何诠释它;这就是数码运算的工作方式,即使我们无法说清其原因和规则。犹如一片丛林在眼前野蛮生长,而且,这片丛林日益芜杂。

马里奥·卡普(Mario Carpo)是纽黑文耶鲁建筑学院建筑史Vincent Scully客座教授,也是巴黎维勒特高等建筑学院副教授。

译/ 王丹华