打破曲线:大数据与设计

数据的核心是变量。我们从日常体验中获知,如今我们使用的很多数字化媒介,从文字到图片再到音乐,永远都处于流动中;其变量可以由一个或更多的终端用户设计(比如维基百科的词条),或者由机械化运算法则完成(比如谷歌搜索),它有时看起来完全处于失控状态,以一种随意而神秘莫测的方式不断变化。同样的逻辑适用于实体物品的设计,无论是餐具还是建筑。从九十年代初开始,数字智能建筑的先驱者们就已经表示,用于设计和构造的计算机工具无需额外花费,就能大量产生各种变体。规模经济在一个数字化的环境里已经不再适用,(在给定范围内)数字化生产、大量定制且彼此迥异的产品,在成本上,并不会高于那些标准化批量生产的产品。从这点上讲,数字文化和技术应该被视为后现代的最终表现,也就是说,一个后现代的梦变成了现实。但是在建筑和设计领域,事实却并非如此。从一开始,建筑领域的数字化转向就被一种工具绑架。该工具迅速打败其他竞争者,成为崭新的数据设计界的主角,甚至是垄断者。它的名字是样条曲线建模工具(Spline Modelers)。

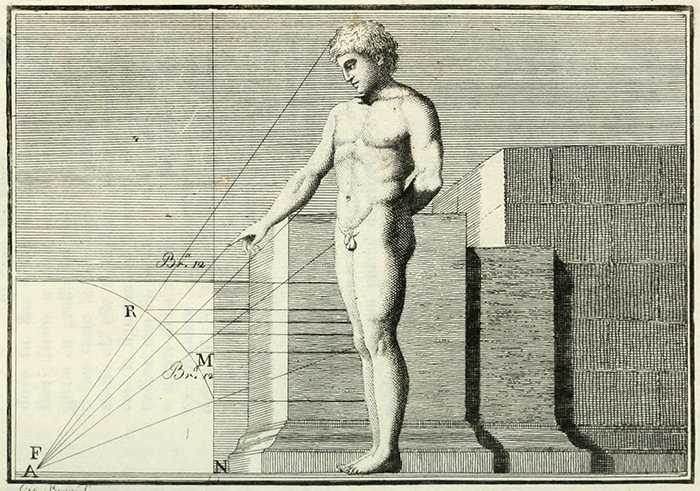

这个工具很神奇,如今在大多数计算机绘图和计算机辅助的设计中被安装使用,它们能将任何一组随意的点、涂鸦或手绘不规则线条变成完美平滑的、曲折蜿蜒的连续性线条。然而,段样条曲线建模工具的数学模型在如今数码技术崛起之前便已经诞生:它目前的形式是五十年代末和六十年代初由两名法国工程师皮埃尔·贝兹(Pierre